La fisiología de Godzilla

Ilustración: María Lezana

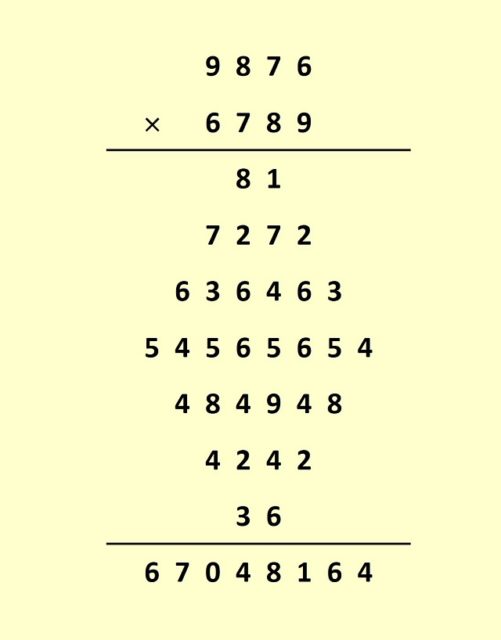

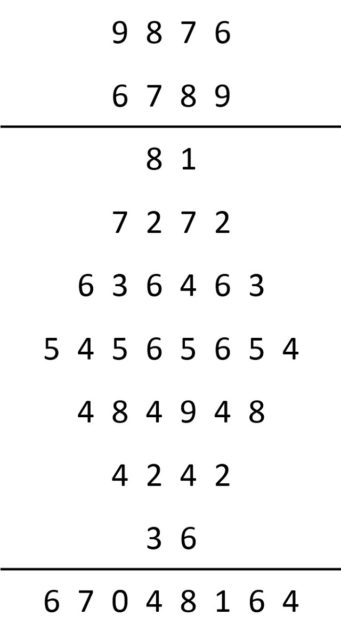

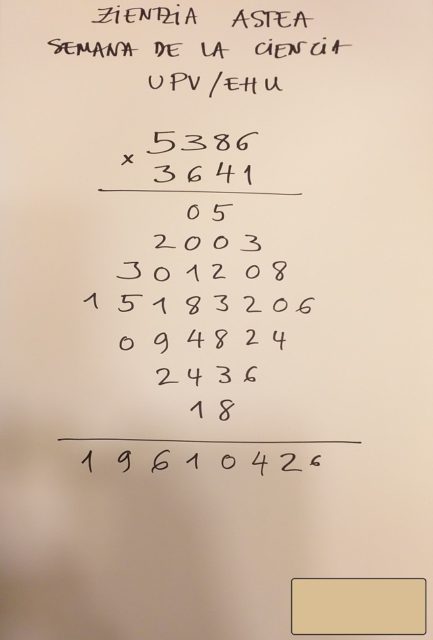

Ilustración: María LezanaGodzilla nació en 1956, en el Japón. Ya tiene 65 años. Hacia finales del siglo pasado llegó a alcanzar los 50 m de altura, pero no ha dejado de crecer desde entonces y en el siglo XXI ha alcanzado dimensiones formidables. En 2014 (Legendary) Godzilla superó los 100 m de altura y en 2016 (Resurgence) casi alcanzó los 120 m. Los números de este animal impresionan; su biología es casi inconcebible.

En 2014 Godzilla pesaba 20.000 toneladas (para que nos hagamos una idea, una gran ballena azul pesa 150 T). Yo diría que Godzilla es un animal homeotermo o, al menos, que ejerce un cierto control sobre su temperatura corporal. Pues bien, en el supuesto de que lo sea, para mantener un cuerpo de esas dimensiones necesita comer 25 T de alimento diarias. De esa cantidad, una parte no es absorbida: defeca, al menos 3 T al día. También necesita orinar, claro: elimina unos 20.000 litros diarios de pis.

Su cuerpo tiene más de millón y medio de litros de sangre. Para bombear esa sangre tiene un corazón de 100 T (el corazón es de la masa de una ballena azul no muy grande) y su diámetro aproximado es de 15 m. Eso sí, trabaja muy lentamente: sólo late dos veces por minuto, aproximadamente. Cualquiera de nosotros podría pasear tranquilamente por el interior de su aorta: tiene alrededor de 3 m de diámetro.

La masa encefálica de Godzilla solo representa un 0.001% de la corporal, lo cual no implica nada en relación con su inteligencia o capacidades cognitivas. Duerme poco, necesita menos de una hora diaria de sueño y es previsible que llegue a vivir, al menos, 2.000 años.

Si anduviese, lo haría a una velocidad de unos 20 km/h pero, en realidad, no puede. De hecho, Godzilla es un monstruo imposible. Lo fue desde su nacimiento y cuanto más crece la imposibilidad se hace aún mayor. Sus extremidades inferiores deberían tener unos 20 m de diámetro, y sus muslos habrían de ser más anchos aún: unos 30 m. En otras palabras, todo Godzilla debería consistir en sus extremidades inferiores para que no colapsase. Es lo que tienen los monstruos, que como vimos aquí, para poder existir no pueden ser tan monstruosos.

Nota: las estimaciones de tasas fisiológicas y dimensiones de órganos y extremidades se han basado en información extraída, principalmente, de Geoffrey West (2017): Scale, Penguin Random House, London.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo La fisiología de Godzilla se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Blanca Martínez: “Los geólogos le tenemos mucho cariño a Godzilla”

- Blanca Martínez García – Naukas Bilbao 2019: Godzilla, king of the geologists

- El tamaño relativo de los órganos animales

Las emocionantes aventuras del número tres (I)

Hace pocos días que hemos entrado en el verano, las clases ya han finalizado y los exámenes –salvo la convocatoria extraordinaria– también, incluidos los exámenes de selectividad con sus continuas polémicas. Esto quiere decir que algunas personas ya están de vacaciones y es tiempo de lecturas tranquilas y sugerentes. Por este motivo, voy a dedicar una serie de entradas del Cuaderno de Cultura Científica a hablar de algunas cuestiones matemáticas y culturales del número tres, como ya hice en relación a los números siete y nueve en el verano de 2016 (en las entradas El número siete, un número muy popular y El número nueve en una noche de verano).

Polygon #3 Triangle (1975), del artista estadounidense Robert Indiana. Imagen de la página Invaluable

Polygon #3 Triangle (1975), del artista estadounidense Robert Indiana. Imagen de la página Invaluable

El número tres es uno de los primeros números naturales, después del uno y el dos (si consideramos que el cero no es natural, ya que no surgió del acto de contar, aunque no vamos a entrar aquí en esta pequeña polémica matemática).

Para los pitagóricos los números tenían un significado místico, incluso, como escribió el matemático y filósofo griego Filolao (aprox. 470-380 a.n.e.) para ellos “todo lo cognoscible tiene un número, pues no es posible que sin número nada pueda ser concebido ni conocido”. Por eso, no es de extrañar que cada uno de los números tuviese un significado especial. Para los pitagóricos, el número tres, la tríada, nace como la suma de la unidad y la pareja, 1 + 2 = 3, es decir, combina la mónada con la díada. Es símbolo de armonía universal, puesto que combina la unidad con la diversidad. Además, es un número sagrado, en el sentido de que es el primero que tiene principio, medio y fin.

Por otra parte, para la escuela de Pitágoras el número tres era el símbolo del principio masculino –por extensión, los números impares–, mientras que el número dos era el símbolo del principio femenino –y, por extensión, los números pares–, y juntos formaban el símbolo del matrimonio, 2 + 3 = 5.

Para el filósofo neoplatónico griego Proclo (412-485) es un número especial ya que es el primero en el que se incrementa más por multiplicación que por suma. Mientras que para los números uno y dos ocurre que 1 + 1 es mayor que 1 x 1 y 2 + 2 es igual a 2 x 2, el número tres es el primero para el cual 3 + 3 es menor que 3 x 3.

Caricatura de Pitágoras, realizada por el dibujante Gerardo Basabe, para la exposición El Rostro Humano de las Matemáticas

Caricatura de Pitágoras, realizada por el dibujante Gerardo Basabe, para la exposición El Rostro Humano de las Matemáticas

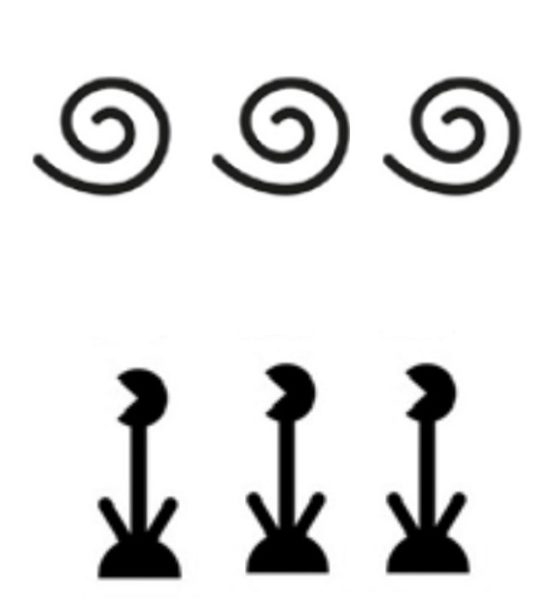

Aunque nos parezca un número muy pequeño existieron “pueblos primitivos” que solamente contaban “uno, dos, muchos” (como vimos en la entrada Uno, dos, muchos) y no tenían nombre para este número, como el pueblo de los Puri de Brasil, para los cuales “uno” y “dos” eran “omi” y “curiri”, pero a partir del dos cualquier cantidad les parecía grande, y utilizaban la expresión “prica”, que significaba “muchos”. Por lo que no es de extrañar que para algunos pueblos el “tres” se relacionara con “muchos” y quedase conectado al plural. Uno de los ejemplos que cita el historiador de las matemáticas alemán Karl Menninger (1898-1963), en su libro Number Words and Symbols, es el de los jeroglíficos egipcios. Así los pictogramas egipcios para “cientos” y “miles” consistían en repetir tres veces los ideogramas para “cien” (que es una cuerda enroscada o espiral) y “mil” (que es una flor de loto). En general, se utilizaba la repetición tres veces para pluralizar. Así, el pictograma de “agua” eran tres (muchas) olas, el de “pelo” eran tres (muchos) pelos individuales, el de “inundación” como un cielo con tres (muchas) jarras de agua o “llorar” un ojo con tres (muchas) lágrimas.

Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “cientos”, tres copias del pictograma de “cien” que es la cuerda enroscada, y de “miles”, tres copias del pictograma de “mil” que es la flor de loto

Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “cientos”, tres copias del pictograma de “cien” que es la cuerda enroscada, y de “miles”, tres copias del pictograma de “mil” que es la flor de loto

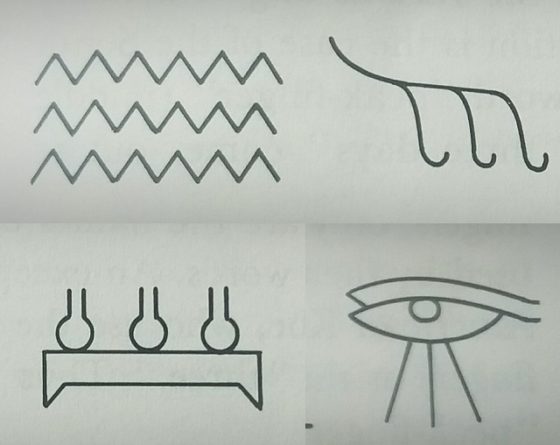

Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “agua”, tres olas, “pelo”, tres pelos individuales, “inundación”, un cielo con tres jarras de agua, o “llorar”, un ojo con tres lágrimas

Pictogramas egipcios para expresar los conceptos de “agua”, tres olas, “pelo”, tres pelos individuales, “inundación”, un cielo con tres jarras de agua, o “llorar”, un ojo con tres lágrimas

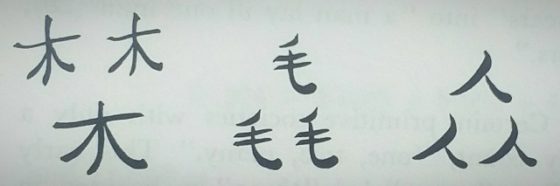

Lo mismo ocurre para los pictogramas chinos que utilizan la repetición tres veces para indicar plural. Por ejemplo, el pictograma para “bosque” es tres veces el pictograma para árbol, el pictograma para “pelo” son tres copias del pictograma para pelo individual o para “todos” se utilizan tres copias del pictograma para “hombre”.

Pictogramas chinos para “bosque”, tres veces el pictograma para árbol, “pelo”, tres copias del pictograma para pelo individual, o “todos”, tres copias del pictograma para “hombre”

Pictogramas chinos para “bosque”, tres veces el pictograma para árbol, “pelo”, tres copias del pictograma para pelo individual, o “todos”, tres copias del pictograma para “hombre”

De hecho, algunos investigadores relacionan la palabra para tres en algunos idiomas con esta idea de “uno, dos, muchos”. La palabra francesa para tres es “trois” que está muy próxima al adverbio “très” (muy o mucho) y el prefijo latino “trans” (más allá). Efectivamente, la palabra del latín “tres/trēs” (para designar al número), de la que deriva también “tres” en castellano, tiene la misma raíz que el prefijo “trans”. En inglés las palabras “three” (tres), “throng” (multitud, abundancia, tropel) o “through” (más allá, a través) parecen tener el mismo origen. Además, la palabra inglesa “thrice” tiene tanto el significado de “tres veces”, como de “muchos”.

Veamos el nombre que recibe este número para diferentes idiomas, aunque aprovecharemos para conocer los nombres de los otros números, del 1 al 9. Como acabamos de mencionar, en latín es “tres”:

[unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem],

en castellano “tres”, en francés “trois”:

[un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf]

y en inglés “three”:

[one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine].

Sigamos con otras numeraciones de origen indoeuropeo, en italiano es “tre”:

[uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove],

en rumano “trei”:

[uno, doi, trei, patru, cinci, shase, shapte, opt, noue],

en griego “treis”:

[hein, duo, treis, tettares, pente, hex, hepta, okto, ennea],

en alemán “drei”:

[ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun],

en irlandés “tri”:

[oin, da, tri, cethir, coic, se, secht, ocht, noi],

en ruso “tri”:

[odin, dva, tri, cetyre, piat, chest, sem, vosem, deviat]

o en polaco “trzy”:

[jeden, dwa, trzy, cztery, piec, szesc, siedem, asiem, dziewiec].

Por otra parte, la palabra para el número tres en sánscrito es “trayas”:

[eka, dvau, trayas, catvaras, panca, sat, sapta, asta, nava],

en japonés “san”:

[ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu],

o en chino cantonés “saam”:

[yat, yih, saam, sei, ngh, luhk, chat, baat, gau].

El vocablo para el número tres “saam” suena igual que el vocablo “saang” que significa “vivir” o “vida”, motivo por el cual se considera un número favorable, un número de buena suerte. Por el contrario, el vocablo “sei” suena igual que la palabra “sèi” que significa “muerte”, por lo que el número cuatro se considera un número nefasto.

Terminemos esta parte sobre los nombres del número tres con el vocablo utilizado en euskera “hiru” o “hirur”:

[bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi].

En el artículo Reconstruction of the Ancient Numeral System in Basque Language (Reconstrucción del sistema de numeración de la lengua vasca) de Fernando Gómez-Acedo y Eneko Gómez-Acedo, se reconstruyen los nombres de los primeros números que existieron en euskera. Me parece muy interesante que esta reconstrucción esté relacionada con contar con los dedos de las manos (véanse las entradas Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (1) y Y tú, ¿cómo cuentas con los dedos? (2)), ya que una de las primeras formas de representar los números fue a través de nuestros dedos.

En diferentes partes del mundo se cuentan los números con los dedos de las manos de diferentes maneras, en particular, también el número tres. Hay lugares en los que se levantan tres dedos de la mano cerrada, donde se señala el tercer dedo de la mano abierta, donde se bajan tres dedos de la mano extendida o donde se cuentan tres falanges o articulaciones de los dedos

En diferentes partes del mundo se cuentan los números con los dedos de las manos de diferentes maneras, en particular, también el número tres. Hay lugares en los que se levantan tres dedos de la mano cerrada, donde se señala el tercer dedo de la mano abierta, donde se bajan tres dedos de la mano extendida o donde se cuentan tres falanges o articulaciones de los dedos

Veamos la explicación de los vocablos en euskera para los primeros números.

UNO = BAT. El origen sería “bada-eri” que significa “hay un dedo”, ya que “bada” sería la unión de “bai” (sí) y “da” (esta, hay), al que le se une “eri” (dedo). Este antiguo vocablo del euskera para designar al número uno evolucionaría de la siguiente forma: bada-eri / badei / bade / bat.

DOS = BI. El vocablo en proto-euskera para este número sería “berr-eri” que significa “otro dedo” (junto al anterior), ya que la raíz “berr” significa “otro” o “nuevo”, junto a “eri”. La evolución podría haber sido: berreri / berrei / berri / birri / biri / bi.

TRES = HIRU. Los vocablos hiru o hirur vendrían de “berr-eri-ahur” que, como “ahur” es “palma de la mano”, literalmente significa “dos dedos (en la) palma de la mano”. Y la evolución: berr-eri-ahur / birihur / irihur / hirur / hiru.

CUATRO = LAU. El vocablo del proto-euskera sería “eri-ahur”, que significa “un dedo (en la) palma de la mano”, que evolucionaría: elahur / laur / lau.

CINCO = BOST. El término antiguo para cinco sería “be-oro-atz”, que une la raíz “be” relacionada con observar, mirar, “oro”, que significa “todo” y “atz” entendida como “mano”, es decir, “mira toda la mano”. Cuya evolución sería: be-oro-atz / borotz / bortz / bost.

Portada del libro infantil Sócrates y los tres cochinitos, Tuyosi Mori, Mitsumasa Anno, Fondo de Cultura Económica, 1985, que es una versión matemática del cuento de los tres cerditos, en la que se introduce en concepto del análisis combinatorio

Portada del libro infantil Sócrates y los tres cochinitos, Tuyosi Mori, Mitsumasa Anno, Fondo de Cultura Económica, 1985, que es una versión matemática del cuento de los tres cerditos, en la que se introduce en concepto del análisis combinatorio

Por otra parte, el número tres se ha representado de formas muy distintas a lo largo de la historia. Una de las formas más antigua de representarlo era mediante tres palotes verticales (III), como hicieron los arameos, los cretenses, los etruscos, los egipcios, los fenicios o los romanos; los sumerios utilizaron tres bastoncillos de arcilla, que luego empezaron a imprimir en arcilla húmeda dando lugar a tres palotes verticales sobre arcilla; tres espigas (que son casi como tres palotes verticales) utilizaban los babilonios; los chinos utilizaron tres palotes verticales y horizontales, en función de si el número 3 estaba en una posición par o impar al representar un número (es decir, no es lo mismo el 3 en 13, que en 35); por su parte, los japoneses utilizan tres palotes horizontales; o tres puntos utilizaron los mayas. Aunque la forma de representar los números iba variando con el tiempo, por ejemplo, los griegos en diferentes etapas utilizaron tres puntos, tres palotes verticales o la letra gamma (cuando el alfabeto se utilizó también para representar los números).

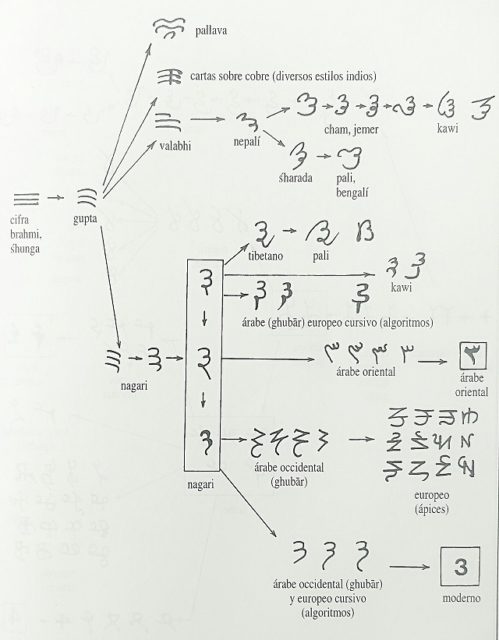

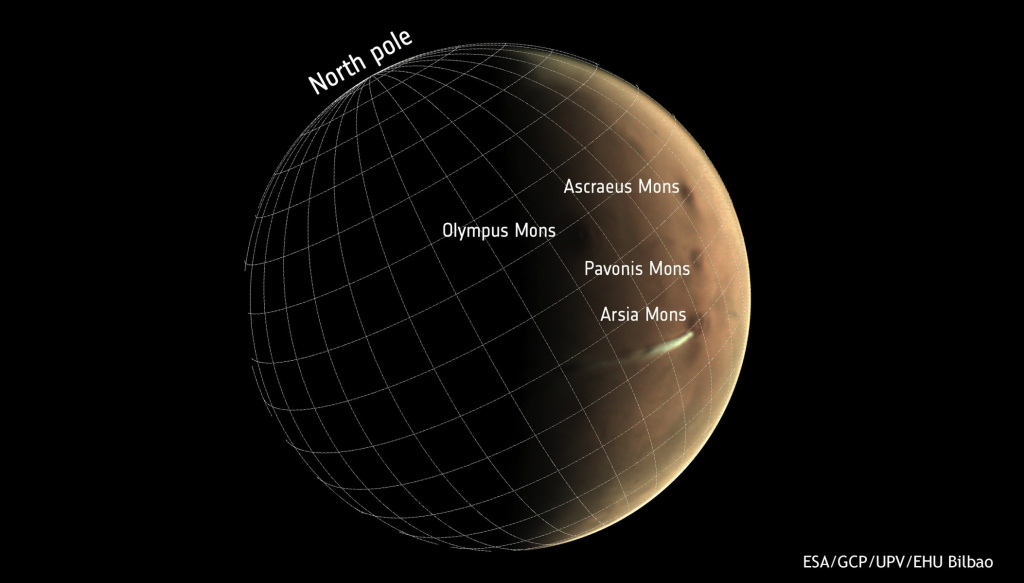

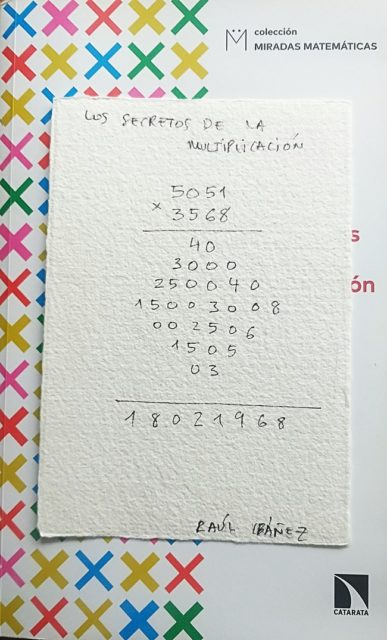

Como se explica en el magnífico libro Historia universal de las cifras, de Georges Ifrah, o de forma más breve en Los secretos de la multiplicación, las cifras básicas de nuestro sistema de numeración moderno, también llamado indo-arábigo, tienen su origen en las cifras brahmi de la antigua India (registradas por primera vez en el siglo III a.n.e.), que eran tres palotes horizontales, que evolucionaron en el tiempo –durante siglos– y en el espacio –viajando de la India a Europa a través de los países árabes– a través de diferentes grafías, que podemos ver de forma esquemática en la siguiente imagen del libro Historia universal de las cifras.

Origen y evolución de la cifra 3 del sistema de numeración indo-arábigo

Origen y evolución de la cifra 3 del sistema de numeración indo-arábigo

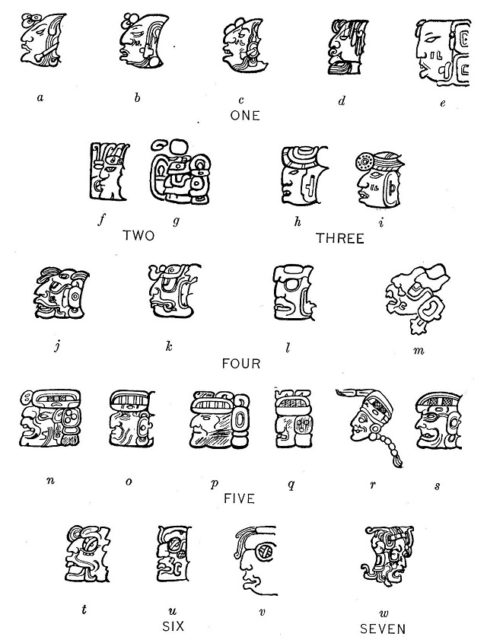

Los Mayas tenían un sistema de numeración posicional en base 20 cuyas cifras básicas estaban representadas por puntos y líneas horizontales de forma acumulativa, mientras que el cero era el dibujo de una concha. Sin embargo, también tenían una forma de representar las 19 cifras básicas no nulas, de 1 a 19, mediante dibujos de cabezas, donde cada cabeza estaba asociada con una divinidad, por ejemplo, el 5 estaba representado con la cabeza del dios del maíz o el 10 con el dios de la muerte.

Variaciones de las representaciones cefalomórficas maya de los números del 1 al 7, extraídas del libro An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphs, del arqueólogo estadounidense Sylvanus Morley (1883-1948)

Variaciones de las representaciones cefalomórficas maya de los números del 1 al 7, extraídas del libro An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphs, del arqueólogo estadounidense Sylvanus Morley (1883-1948)

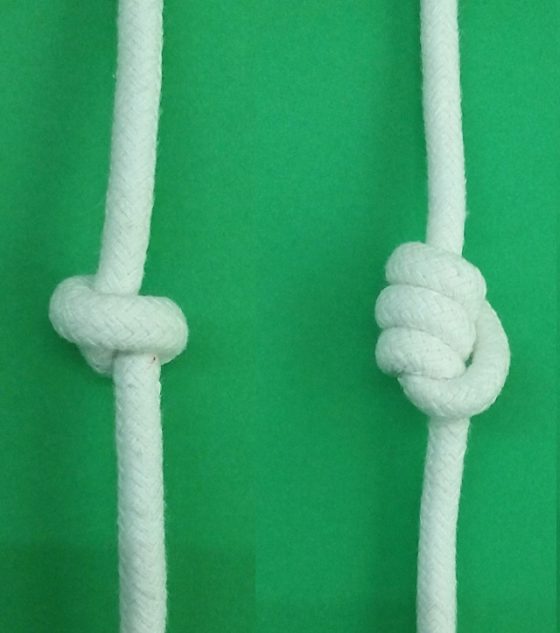

Por su parte, los Incas, como se explica en la entrada Quipu y yupana, instrumentos matemáticos incas (I), representaban los números en sus quipus como nudos sobre una cuerda. Así el número tres es un nudo triple, como aparece en la siguiente imagen.

Ejemplos de un nudo simple, que representa el número uno, y un nudo largo triple, que representa al número tres, en los quipus incas

Ejemplos de un nudo simple, que representa el número uno, y un nudo largo triple, que representa al número tres, en los quipus incas

El número tres es un número primo. Recordemos que los números primos son aquellos que solo son divisibles por el uno y por ellos mismos, como el 7 o el 11, mientras que números como 4 o 6 no son primos ya que son divisibles por otros números (más sobre números primos en la entrada Buscando lagunas de números no primos). Más aún, es el primer número primo impar, que va después del dos, que es el único primo par que existe. Es uno de los miembros de la primera pareja que existe de números primos gemelos, que son aquellas parejas de números primos que están muy cerca, con solo un número par entre ellos, como (3, 5), (5, 7) o (11, 13) (véase la entrada Números primos gemelos, parientes y sexis). Más aún, el número tres forma parte de la única terna (3, 5, 7) de “números primos gemelos”, es decir, tres números primos de la forma (p, p + 2, p + 4), que no existen ya que, si se toman tres números impares consecutivos, uno de ellos necesariamente es múltiplo de 3.

Además, pertenece a algunas familias especiales de números naturales (véase el libro La gran familia de los números). En particular, de los números primos también. Es el primer número primo de Mersenne, ya que se puede escribir de la forma 2p – 1, para p un número primo, en concreto para p = 2; el primer número primo de Fermat, ya que se puede escribir como 2m + 1, con m = 2n, siendo n = 1; el segundo primo factorial, ya que se puede escribir como n! + 1, para n = 2 (donde el signo de exclamación “!” nos denota la operación factorial, es decir, la multiplicación desde el 1 hasta el número indicado, así 6! = 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720); y es el segundo número primo de Sophie Germain, que son aquellos números primos p, tales que 2p + 1 es también un número primo, ya que 7 también es primo.

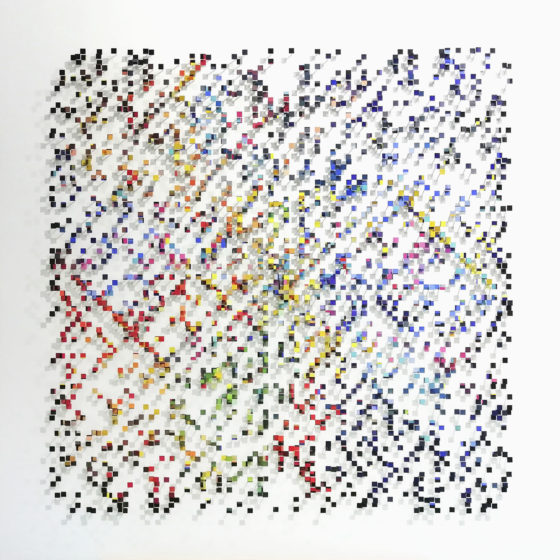

Números primos (2019), del artista barcelonés Ramón Suau, perteneciente a la serie Cuadros no vendidos. Imagen de la página web del artista, Ramón Suau

Números primos (2019), del artista barcelonés Ramón Suau, perteneciente a la serie Cuadros no vendidos. Imagen de la página web del artista, Ramón Suau

El número 3 es un número capicúa para cualquier base del sistema de numeración posicional, distinta de la base 3, ya que en esta se escribe (10)3. Para el sistema binario el número 3 se representa como (11)2, y para los demás sistemas, distintos de 2 y 3, solo posee un dígito y es trivialmente capicúa.

Por otra parte, el número tres es el cuarto número de la conocida sucesión de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc., en la que cada término es igual a la suma de los dos anteriores; o el tercer término de la sucesión de Lucas, relacionada con la anterior, ya que posee la misma propiedad definitoria, pero se inicia con los términos 2 y 1, así: 2, 1, 3, 4, 7, 11, etc.

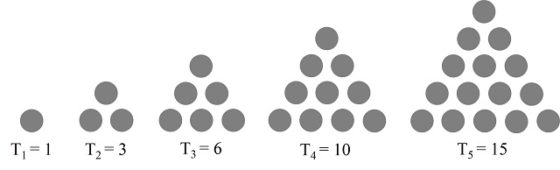

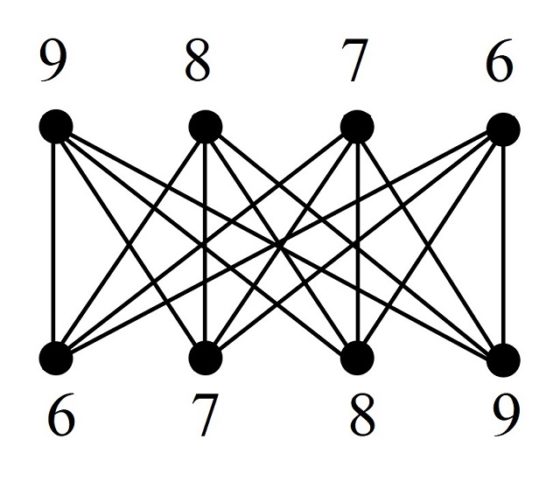

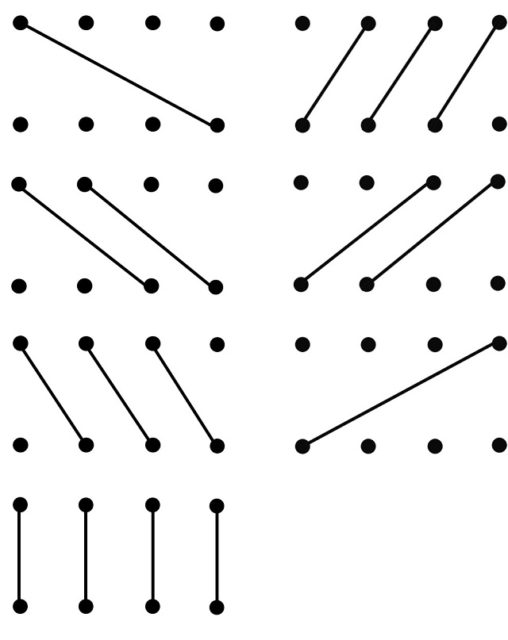

El número tres es el primer número triangular no nulo. Recordemos que un número poligonal es la cantidad de puntos, o piedras, que se necesitan para representar una figura poligonal regular, como un triángulo equilátero (números triangulares), un cuadrado (números cuadrados), un pentágono (pentagonales), un hexágono (hexagonales) o cualquier otro polígono regular (más sobre estos interesantes números en el libro La gran familia de los números). Los primeros números triangulares son 1, 3, 6, 10 y 15, ya que esta es la cantidad de puntos que se necesitan para formar un triángulo.

Primeros números triangulares

Primeros números triangulares

El príncipe de los matemáticos, Carl F. Gauss (1777-1855), anotó en su diario el 10 de julio de 1796 que todo número natural puede ser expresado como suma de tres, o menos, números triangulares, el conocido como teorema eureka, con la escueta expresión:

EYRHKA num = Δ + Δ + Δ.

Por ejemplo, 25 = 1 + 3 + 21 = 10 + 15.

Y no podíamos dejar de hablar de la constante matemática más famosa, el número pi (véase ¿Es normal el número pi?), ya que el número natural más próximo a ella es nuestro número tres, aunque es una aproximación un poco burda, que ya nos encontramos en la Biblia. Recordemos qué es el número pi. Dado un círculo cualquiera, pi es la razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. En el Antiguo Testamento, exactamente en el Libro Primero de los Reyes (7:23), al narrarse la construcción del Palacio Salomón, dice lo siguiente:

“Hizo el mar de metal fundido [al parecer esto debe de ser un gran depósito cilíndrico de agua] que tenía diez codos de borde a borde; era enteramente redondo, y de cinco codos de altura; un cordón de treinta codos medía su contorno…”.

Es decir, la razón entre la longitud de la circunferencia del cilindro (30 codos) y el diámetro (diez codos), sería pi, es decir, lo aproximan con el valor de 3.

Cartel del proyecto Marzo, mes de las matemáticas, diseñado por Carla Garrido, basado en el número pi

Cartel del proyecto Marzo, mes de las matemáticas, diseñado por Carla Garrido, basado en el número pi

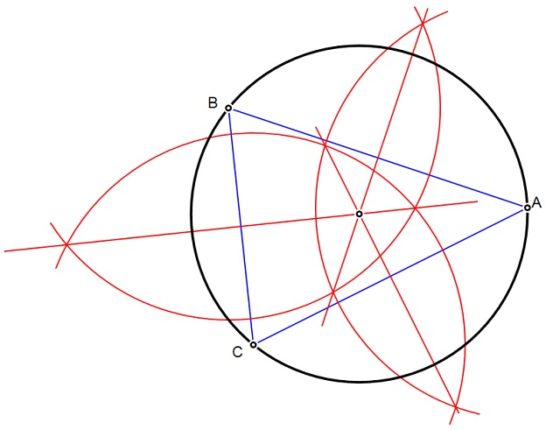

Geométricamente, tres puntos que no estén alineados determinan un plano en el espacio, así mismo determinan una circunferencia en el plano.

Construcción con regla y compás de la circunferencia que pasa por tres puntos dados. Imagen de Dnu72 para Wikimedia Commons

Construcción con regla y compás de la circunferencia que pasa por tres puntos dados. Imagen de Dnu72 para Wikimedia Commons

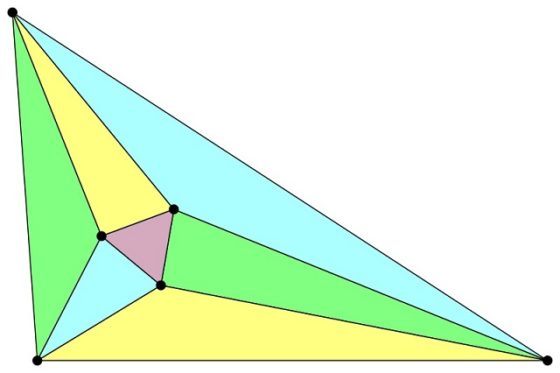

Si pensamos en una figura geométrica relacionada con el número tres, seguro que todos pensamos en el triángulo. Estos son poliedros con tres lados y tres vértices. La geometría del triángulo encierra hermosos teoremas más allá del teorema de Pitágoras, como el teorema de Napoleón (véase la entrada Variaciones artísticas del teorema de Napoleón), el teorema de la mariposa o el teorema de Morley, de los que espero hablar en alguna futura entrada.

Teorema de Morley: Los tres puntos de intersección de las trisectrices adyacentes de los ángulos de un triángulo cualquiera forman un triángulo equilátero.

Ilustración del teorema de Morley. Imagen de Dbenbenn para Wikimedia Commons

Ilustración del teorema de Morley. Imagen de Dbenbenn para Wikimedia Commons

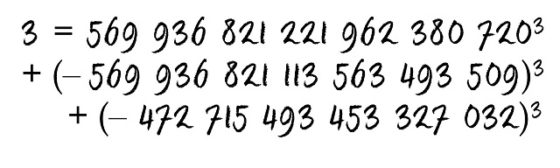

En la actualidad se conocen tres formas distintas de expresar el número tres como suma de tres cubos. Dos de las soluciones de la ecuación

x3 + y3 + z3 = 3,

ya eran conocidas desde que se planteó este problema (véase la entrada 42, la respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás), que son (1, 1, 1) y (4, 4, -5), ya que

13 + 13 + 13 = (– 5)3 + 43 + 43 = 3.

En 2019, los matemáticos Andrew Booker y Andrew Sutherland utilizaron la aplicación Charity Engine, que conecta más de 500.000 ordenadores personales de todo el planeta, creando una red planetaria de ordenadores, para obtener una nueva solución a este problema:

Llega a su fin esta primera entrada sobre las emocionantes aventuras del número tres, pero continuaremos en siguientes entradas con más interesantes aventuras como la regla del tres en matemáticas, la presencia de este número en la religión y la mitología, o la importancia del tres en la literatura.

No. 3, Retrato del número tres (2012), de la artista Kim Frohsin. Imagen de la página web de la artista Kim Frohsin

No. 3, Retrato del número tres (2012), de la artista Kim Frohsin. Imagen de la página web de la artista Kim Frohsin

Bibliografía

1.- Karl Menninger, Number words and number symbols, Dover, 1969.

2.- Pedro Miguel González Urbaneja, Pitágoras, el filósofo del número, Nivola, 2001.

3.- Raúl Ibáñez, Los secretos de la multiplicación, Colección Miradas Matemáticas, Catarata, 2019.

4.- Georges Ifrah, Historia universal de las cifras, Ensayo y pensamiento, Espasa, 2002 (quinta edición).

5.- Raúl Ibáñez, La gran familia de los números, Colección Miradas Matemáticas, Catarata, 2021.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo Las emocionantes aventuras del número tres (I) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage

- El Ballet Triádico: un homenaje al número tres

- El misterioso número 22

El conflicto aseguradoras-hospitales, una cuestión de datos

María Larumbe / GUK

Foto: Camilo Jiménez / Unsplash

Foto: Camilo Jiménez / Unsplash

La recopilación de información de los pacientes genera una gran cantidad de datos que el personal sanitario tiene que gestionar día a día. El correcto procesamiento y análisis de estos datos puede ayudar a los profesionales sanitarios a determinar y anticiparse a los casos más graves para mejorar la gestión de los ingresos hospitalarios desde urgencias. En países donde la atención sanitaria es privada, como Chile, si bien la digitalización de las historias clínicas permite a los hospitales crear bases de datos con los registros de las múltiples variables fisiológicas de los pacientes, solo si se puede extraer información adecuada de ellas para optimizar los ingresos hospitalarios se podrían disminuir los casos que generan un enfrentamiento entre aseguradoras y hospitales.

Para poder determinar la gravedad de los pacientes, el investigador Asier Garmendia Mujika junto a otros miembros del grupo de Inteligencia Computacional de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, desarrolló un sistema basado en inteligencia computacional a través del análisis de miles de valores fisiológicos registrados en personas ingresadas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre de Santiago de Chile. Esta investigación se encuadra en la tesis doctoral “Contributions from computational intelligence to health care data processing” (Inteligencia computacional para el procesamiento de unas bases de datos provenientes del ámbito de la salud), dirigida por Manuel Graña Romay, investigador principal de este grupo de la UPV/EHU.

La tesis se presentó en 2016 y contó con la colaboración del grupo de investigación CEINE de la Universidad de Chile. Como explica Garmendia, “una de las bases de datos para este estudio corresponde a 101.500 pacientes que habiendo acudido a los servicios de urgencias son dados de alta, pero tras varios días han vuelto y entonces han sido ingresados en el hospital”.

Entrada principal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Fuente: Wikimedia Commons

Entrada principal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Fuente: Wikimedia CommonsEl estudio se basó en el cálculo de tres sucesos: la admisión a urgencias, es decir, el momento el que el paciente acude por primera vez a urgencias; en segundo lugar, la readmisión, el mismo paciente que vuelve a acudir a urgencias en un intervalo corto, un máximo de treinta días (divididos por grupos de los que vuelven en 3 días, en 7 días, en 15 y en un mes) y, en último lugar, la hospitalización, esto es, el paciente que ha vuelto a ir en ese intervalo de tiempo y si ha sido hospitalizado o no.

¿Por qué tiene interés? “Imagínate que vas al servicio de urgencias porque te pasa algo. Te dan el alta y en menos de tres días vuelves a acudir y te tienen que hospitalizar. Esto ha podido ocurrir por un fallo en la admisión. A lo mejor deberían haberte hospitalizado antes. Esto sucede porque en los sistemas de salud privatizados -como es el caso de Chile- suele haber un conflicto entre las aseguradoras y el hospital. Las aseguradoras lo ven como un fallo del hospital y no se quieren hacer cargo de este gasto, lo que acaba teniendo consecuencias directas en la gestión de los ingresos hospitalarios y de la atención al propio paciente”.

Modelo para una detección temprana

Los datos a analizar recogían variables fisiológicas como temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en sangre, presión sanguínea; parámetros biomédicos como el nivel de glucosa y otros datos personales como el género, residencia o la edad. A este respecto, la muestra se dividió en dos grupos: adultos y pediátricos, menores de 15 años. “Esto se debió a que los datos de los niños son mucho más variables. Los niños, por ejemplo, suelen tener fiebres más altas, lo que hace que los datos sean más impredecibles”. También se apuntó el motivo por el que el paciente había acudido a urgencias.

La recogida de todos estos datos se hizo a mano desde enero de 2013 hasta abril de 2016 con todas las dificultades que implica. Mediante algoritmos de inteligencia computacional se intentó predecir el destino que se les debería dar a los pacientes que acuden al servicio de urgencias: si darles de alta o ingresarlos.

A este respecto, el problema residía en que una parte de los pacientes que eran dados de alta en la primera consulta volvían al servicio de urgencias al cabo de un intervalo de tiempo y en ese momento sí eran ingresados. “En este sentido, se ve una importante diferencia entre los niños y los adultos, ya que es más complicado predecir qué pasa con los niños. Por ejemplo, el 5,7% de los adultos y el 14,7% de los pacientes pediátricos que volvían a acudir a la consulta en un intervalo de 3 a 7 días, eran hospitalizados”.

El poder de los datos

Uno de los problemas de esta investigación fue la toma de datos en papel, lo que hizo que muchos campos se quedaran vacíos e incompletos, que hubiera fallos en la recogida de información, así como dificultades a la hora de codificar de alguna manera los datos no numéricos como, por ejemplo, los motivos de admisión. “En motivos de admisión tenían más de 500 y se intentó agrupar y codificar de otra manera más efectiva. De hecho, el primer motivo, entre un 25 y un 30% correspondía a un motivo inespecífico y se apuntaba como ‘otro’”.

A pesar de los fallos y las dificultades en la recogida de datos, este estudio permitió crear un modelo de utilidad para los médicos a la hora de realizar un mejor diagnóstico y optimizar la gestión de los ingresos hospitalarios. En este sentido, los algoritmos desarrollados para este objetivo tuvieron como resultado un nivel de precisión del 60%, es decir, “que de cada 10 pacientes a los que se les había dado el alta durante los intervalos de tiempo analizados, el algoritmo detectó 6 que deberían haber sido ingresados”.

Aunque hasta la fecha el modelo desarrollado no se haya implantado en ningún hospital abre la puerta al uso de la inteligencia computacional como una herramienta al servicio de los profesionales sanitarios de todo el mundo porque “los sistemas de predicción desarrollados pueden ser extensibles y aplicables a cualquier hospital y a cualquier país”, recalca Garmendia.

Sin embargo, para seguir avanzando por este camino, es importante establecer criterios para la codificación efectiva de los datos cualitativos. De esta manera, se podrá obtener información valiosa sobre el estado de salud, y la información es poder. Conocer los motivos que puedan hacer que un paciente vuelva a acudir al hospital resulta clave tanto para evitar costes económicos para el propio paciente y el sistema de salud, como para mejorar la atención del paciente y evitar el agravamiento de una patología previa.

“Desde el punto de vista del paciente, el éxito de este tipo de algoritmos podría repercutir en una mejora de la propia salud, ya que las detecciones tempranas pueden prevenir agravamientos posteriores de problemas no identificados o que se han identificado de forma tardía”. Asier Garmendia en su despacho de la UPV/EHU

“Desde el punto de vista del paciente, el éxito de este tipo de algoritmos podría repercutir en una mejora de la propia salud, ya que las detecciones tempranas pueden prevenir agravamientos posteriores de problemas no identificados o que se han identificado de forma tardía”. Asier Garmendia en su despacho de la UPV/EHUDe cara a futuro, “implantar modelos predictivos basados en computación en los sistemas de gestión sanitaria junto a una correcta clasificación de los motivos de acudir al hospital permitirá, por un lado, gestionar mejor los recursos de los servicios de salud, y por otro lado, se evitaría una situación que se da actualmente con los seguros, ya que a día de hoy no se hacen cargo de estos gastos derivados de la hospitalización al entender que se trata de una negligencia hospitalaria al haberle dado de alta en la primera consulta”.

Referencia:

A. Garmendia, M. Graña, J. M. Lopez-Guede, S. Rios. 2017. Predicting Patient Hospitalization after Emergency Readmission. Cybernetics and Systems-An International Journal 48, Issue 3: 182-192. DOI: 10.1080/01969722.2016.1276772.

Asier Garmendia Mujka es ingeniero mecánico y de organización, miembro del grupo de investigación de Inteligencia Computacional en la UPV/EHU y profesor del departamento de Ingeniería Mecánica en la misma universidad.

El artículo El conflicto aseguradoras-hospitales, una cuestión de datos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Algoritmos de triaje para readmitidos en urgencias

- Una cuestión de movimiento

- Ciencia aplicada (1): Quibim, los datos ocultos tras una imagen

Rojo, el color que siempre destaca

En cualquier situación, cuando un objeto es rojo, este llama completamente nuestra atención. ¿Por qué el color rojo hace que el resto de los colores se apaguen a su alrededor y nos centremos solo en él?

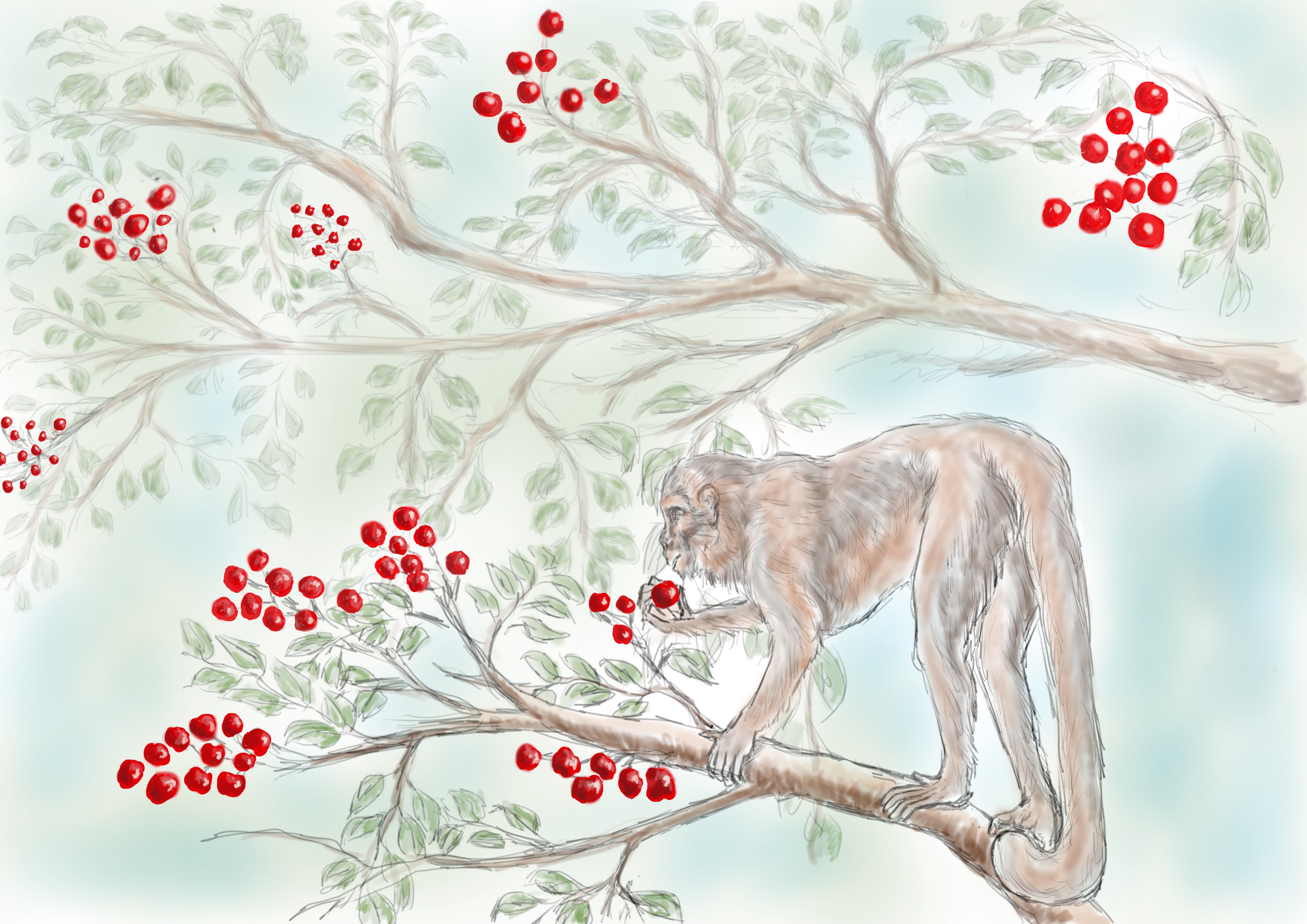

Imagen: La visión tricromática permitió a los simios diferenciar fácilmente la fruta del entorno, y nos permite hoy a nosotros diferenciar el color rojo del resto de colores. (Ilustración: Iñigo Gurrutxaga)

Imagen: La visión tricromática permitió a los simios diferenciar fácilmente la fruta del entorno, y nos permite hoy a nosotros diferenciar el color rojo del resto de colores. (Ilustración: Iñigo Gurrutxaga)A diferencia de otros tipos de visión desarrollados por distintas especies de animales, la visión tricromática, desarrollada en simios recolectores de fruta, permitió diferenciar fácilmente los frutos rojos entre el mar verde de la selva. Es por eso, por lo que cuando un color está junto al rojo, vemos que este se apaga, se difumina y el rojo destaca sobre todos los demás.

Según Ekai Txapartegi, profesor del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología de la UPV/EHU, “la visión tricromática, que diferencia tres ejes de distinción, blanco/negro, azul/amarillo y el último en desarrollarse rojo/verde, se desarrolló en los últimos 30 o 40 millones años entre los simios recolectores de fruta”.

Evolutivamente, rojo significa fruta, comida jugosa escondida entre los arbustos, pero también caza, animales abatidos, sangre entre la hierba, en definitiva, fin del invierno y llegada de la primavera, llegada del color, y nos permite ahora a nosotros distinguir algo rojo desde más lejos, a primera vista y sin esfuerzo. Por el mismo motivo, el rojo viene al frente y desplaza al resto de los colores al fondo, los apaga.

El rojo siempre ha sido un color prominente en todas las culturas. Incluso entre las que no desarrollaron palabras concretas para diferenciar todos los colores, en el rojo han visto siempre el color, en contraste con el blanco y el negro como símbolos de claridad y de oscuridad.

En conclusión, para llamar la atención, lo más efectivo es utilizar una alfombra roja, un bolígrafo del mismo color o un semáforo bermellón… Porque todos parecen gritar: ¡Eh, mírame, estoy aquí!

Autor: Iñigo Gurrutxaga Egaña, alumno del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: Todos los rojos son chillones. Ekai Txapartegi, Cuaderno de Cultura Científica, 9 de septiembre de 2019.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo Rojo, el color que siempre destaca se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Miltos, un pigmento muy preciado, pero no por su color

- Por qué tu color de ojos no coincide con el de tus padres

- Un alelo para las gafas de color de rosa

Cucarachas sin cabeza

Exuvia (exoesqueleto) de una cucaracha conservada en ámbar de hace entre 40 y 50 millones de años. Fuente: Wikimedia Commons

Exuvia (exoesqueleto) de una cucaracha conservada en ámbar de hace entre 40 y 50 millones de años. Fuente: Wikimedia CommonsEs creencia popular que las cucarachas son de los pocos bichos que sobrevivirán a una guerra nuclear y, se dice, que, por otra parte, son capaces de vivir sin cabeza. Pues bien, lo primero quizá no es para tanto pues las cucarachas, como demostraron Ross y Cochran en 1963, en una investigación que se hizo en plena guerra fría, resisten dosis de radiación entre 6 y 15 veces mayores que nuestra especie, pero sufren daños en el sistema reproductor y mueren muchos individuos. Y no son los insectos que mejor resisten la radiación y, por ejemplo, la mosca de la fruta Drosophila lo hace mejor.

Pero lo segundo es cierto: las cucarachas pueden sobrevivir a la decapitación. Lo contaba Charles Choi en 2007 en Scientific American. Christopher Tipping, del Colegio del Valle Delaware, en Doykestown, fue el que decapitó a varias cucarachas y estudió su comportamiento. Al cortar su cabeza no se desangran pues tienen un sistema circulatorio abierto con una presión sanguínea muy baja. Además, se tapona muy rápido la herida por coagulación del líquido del medio interno. Como respiran por un sistema de tráqueas distribuido por todo el cuerpo, lo siguen haciendo con normalidad. Sin cabeza no tienen boca ni la parte anterior del tubo digestivo y, por ello, no se pueden alimentar pero, por su metabolismo, pueden pasar semanas sin comer. Así, sin cabeza, permanecen quietas y no atraen depredadores pero, poco a poco, les invaden mohos, bacterias y virus y acaban muriendo por múltiples infecciones. Pero, es más, incluso la cabeza sin cuerpo se mantiene viva unas horas y siguen moviendo las antenas tal como lo harían en el animal entero.

O sea, la cucaracha sin cabeza vive durante unas semanas y la cabeza, sin cucaracha, vive unas horas.

Blatta orientalis. Fuente: Wikimedia Commons

Blatta orientalis. Fuente: Wikimedia CommonsSon tres las cucarachas más comunes, de las 4500 especies conocidas, las que llevan los humanos por todo el planeta: la cucaracha negra común (Blatta orientalis), la cucaracha americana (Periplaneta americana) y la cucaracha rubia o alemana (Blatella germanica). Estos bichos son destacados protagonistas de reacciones de asco y disgusto en muchos miembros de nuestra especie. Quizá se deba a nuestra mutua compañía durante miles de años y a la competencia por los recursos que esa cercanía supone; o también a que su presencia revela abandono, suciedad y, a menudo, transmisión de enfermedades. Incluso, y según el estudio de Snehal Shah y su grupo, de la Comisión de Salud Pública de Boston, las personas que viven en un apartamento con cucarachas tienen tres veces más probabilidades de pasar síntomas de depresión que los que no tienen cucarachas en el hogar. Si, además, hay ratones en la casa, las probabilidades se multiplican por cinco. Sea lo que sea, conocerlas y controlar nuestra fobia son objetivos interesantes para la investigación científica de estas sabandijas.

Periplaneta americana. Fuente: Wikimedia Commons

Periplaneta americana. Fuente: Wikimedia CommonsNos pueden dar asco pero lo que no se puede negar es su enorme éxito a pesar de insecticidas, ahuyentadores electrónicos, mascotas comedoras de cucarachas, pisotones y escobazos. Una de sus sorprendentes conductas es la multitud de cucarachas que aparece en cuanto hay indicios de suciedad y restos de comida en una cocina. Mathieu Lihoreau y su grupo, de la Universidad Reina María de Londres, han estudiado cómo se reúnen estos grupos de cucarachas y se dirigen a la fuente de alimentos. Utilizan ejemplares de la cucaracha rubia o alemana (Blattella germanica), criados en el laboratorio, y las colocan en situación de elegir dónde comer sobre un cuadrado de 68×68 centímetros, con suelo de arena recubierto de papel. Sin entrar en muchos detalles, con técnicas de observación y modelos de ordenador, los autores llegan a la conclusión de que los grupos se reúnen como lo hacen muchas otras especies, incluso muy alejadas evolutivamente y, entre ellos, algunos mamíferos herbívoros. Los animales exploran aleatoriamente el entorno que les rodea y, si hay comida, comen; cuando se reúnen para elegir dónde ir a comer, los que ya han comido en un lugar concreto recuerdan dónde lo han hecho y hacía allí se dirigen, y la mayoría gana y el resto las siguen. Al final, casi todas las cucarachas van hacia dónde más individuos ya sabían que se comía. El resultado es que, en pocos días, esa cocina algo sucia está repleta de cucarachas.

Blatella germanica. Fuente: Wikimedia Commons

Blatella germanica. Fuente: Wikimedia CommonsLas cucarachas buscan alimento y agua a la noche y, de día, permanecen en grupos en refugios como grietas o cañerías, siempre en la oscuridad. Los grupos los forman adultos y juveniles y permanecen fieles a su refugio mientras se mantengan las condiciones que les permitan sobrevivir, crecer y reproducirse. Si el entorno es favorable, se reproducen a gran velocidad y en la revisión de Mathieu Lihoreau y su equipo, ahora en la Universidad de Rennes I, se dice que el número de ejemplares de cada grupo va de muy pocos, poco más que una docena, hasta, literalmente, millones.

Son animales gregarios y están obligados a formar parte de un grupo, como hemos visto cuando buscan comida. Igual buscan refugio, de nuevo por consenso de los individuos del grupo. Si no están integrados en el grupo y en experimentos de laboratorio, se ha demostrado que el aislamiento individual les provoca un síndrome con problemas en el crecimiento y en la maduración sexual.

En estos grupos, a menudo tan enormes, se están descubriendo conductas hasta ahora desconocidas y, en casos, hasta inesperadas. El grupo de Christina Stanley, de la Universidad de Chester, en Inglaterra, ha demostrado que la cucaracha Diploptera punctata, del sudeste de Asia y del Pacífico, forma conjuntos de hembras que excluyen a los machos. Así evitan como escribe Joshua Rapp Learn en Investigación y Ciencia, a los “pretendientes plomizos”. O, como concluye Christina Stanley, es ventajoso crear un nicho social solo con hembras para “reducir los costes potenciales asociados al acoso de los machos”.

Por otra parte, el aislamiento de los grupos de hembras puede llevar a la reproducción asexual sin intervención de los machos. Es la partenogénesis o reproducción asexual sin machos. Es un sistema de reproducción que solo se da en las hembras y, a largo plazo y con varias generaciones, supone la disminución de la diversidad genética. Lo han estudiado, en la cucaracha Periplaneta americana, Ko Katoh y sus colegas, de la Universidad Hokkaido de Sapporo, en el Japón.

Hacen varios experimentos, uno de ellos con tres hembras vírgenes que, cuando llegan a adultas, empiezan a poner huevos en la típica estructura alargada de las cucarachas llamada ooteca, huevos que son partenogenéticos, sin intervención de los machos. En otro experimento, consiguen el mismo resultado con hembras aisladas, cada una en un recipiente. También aíslan quince hembras vírgenes en un recipiente durante varios años. Inician el estudio en 2013, y con comida, agua y temperatura adecuada, para 2017 ya cuentan con 300 hembras.

Las cucarachas eligen lugares, como hemos visto, para vivir y reunirse con agua, comida y temperatura adecuadas y, así, invadir domicilios donde viven los humanos que, más o menos, les dan todo lo que necesitan. Changlu Wang y sus colegas, de la Universidad Rutgers de New Brunswick, en Estados Unidos, lo han estudiado, con la cucaracha Blattella germánica, en 388 apartamentos de siete edificios de renta baja ocupados por jubilados y personas mayores en las ciudades de Irvington y Paterson, en Nueva Jersey. En cada apartamento solo vive una persona, con 62 años de edad media. Sus ingresos son la mitad del ingreso medio en la zona.

Los residentes pasan una entrevista con los investigadores que, a la vez, revisan el nivel sanitario y el desorden del apartamento y la limpieza de la cocina y el baño. También colocan trampas para cucarachas, que les permitirán calcular el número de ejemplares en cada apartamento, después de revisarlas a los 13-15 días.

El 30% de los apartamentos tienen cucarachas, y el 36% de los residentes de los apartamentos con cucarachas no las habían detectado. Los apartamentos con poca calidad sanitaria y de limpieza tienen casi tres veces más probabilidad de tener cucarachas. La tolerancia de los residentes a las cucarachas crece si ya las tienen en su apartamento, sobre todo si hay muchas. No molestan cuando son pocas y, es partir de encontrar tres o más en las trampas que colocan los investigadores, cuando empiezan a molestar. Con menos de tres lo habitual es que el residente ni siquiera las vea. Cuando las empieza a ver y, además, se promueve la limpieza y el orden es cuando puede empezar el control de las cucarachas.

Nueva York, no sólo es la meca de lo cool en el país más poderoso del mundo, sino que también tiene un poderoso ejército de sabandijas que, me temo, ya no es tan cool. Daniel Klass y su equipo, del Departamento de Higiene y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York, estudiaron si se podían mantener los hogares libres de bichos mejorando la sanidad del piso, el mantenimiento del edificio y utilizando menos pesticidas que, como ya saben, es el método habitual de limpieza (desinsectación, desratización). Su sistema, llamado gestión integrada de pestes (siglas en inglés, IPM) incluye mejorar la sanidad y el mantenimiento para que los animales no tengan a su alcance agua y alimentos e impedirles que se muevan con facilidad de un lado a otro de la vivienda. Además, después de los preceptivos estudios de necesidad y riesgo, se utilizan pesticidas con juicio y razón. Klass y su grupo experimentaron en 13 edificios de vivienda pública, durante 6 meses, en un total de 280 apartamentos de Brooklyn y Manhattan. Midieron las poblaciones de cucarachas y ratones, recogieron muestras de orina de estos animales que, en nuestra especie, pueden provocar alergias, y entrevistaron a los residentes.

Al inicio de la intervención, el 76% de los apartamentos tenían cucarachas, según las capturas conseguidas por medio de trampas; el 96% de los residentes declaró haber visto cucarachas en los tres meses anteriores. En el 35% de las viviendas, se capturan más de 100 cucarachas por semana y, en el 27%, los residentes ven al menos 20 cucarachas por día. Ratones hay en, por lo menos, el 20% de los apartamentos y no hacen como las cucarachas, que se concentran en las cocinas, sino que se mueven por toda la vivienda. El 16% de los residentes ve alguno cada día.

Según los resultados finales, los apartamentos que siguen el IPM tienen menos cucarachas a los tres (la mitad) y a los seis meses (bajan más del 80%); también disminuye la cantidad de sustancias alérgicas en las cocinas y en los dormitorios. Con los ratones no hay tanto éxito: hay menos, pero no en una cantidad significativa. Además, Changlu Wang, en una revisión en 69 apartamentos para controlar Blatella germánica, encuentra que, después de aplicar el IPM, se reducen los niveles de insecticidas en los pisos. Los residuos de insecticidas caen un 74% después de un año de utilizar el IPM.

Referencias:

Choi, C. 2007. Fact or fiction? A cockroach can live without head. Scientific American March 15.

Katoh, K. et al. 2017. Group-housed females promote production of asexual ootheca in American cockroaches. Zoological Letters DOI: 10.1186/s40851-017-0063-x

Klass, D. et al. 2009. Effectiveness of an Integrated Pest Management intervention in controlling cockroaches, mice, and allergens in New York City Public Housing. Environmental Health Perspectives 117: 1219-1225.

Lihoreau, M. et al. 2010. Collective foraging decision in a gregarious insect. Behavioral Ecology and Sociobiology doi:10.1007/s00265-010-0971-7.

Lihoreau, M. et al. 2012. The social biology of domiciliary cockroaches: colony structure, kin recognition and collective decisions. Insectes Sociaux 59: 445-452.

Rapp Learn, J. 2018. Compañía indeseable. Investigación y Ciencia noviembre: 7.

Ross, M.H. & D.G. Cochran. 1963. Some early effects of ionizing radiation on the German cockroach, Blattella germanica. Annals of the Entomological Society of America 56: 256-261.

Shah, S.N. et al. 2018. Housing quality and mental health: the association between pest infestation and depressive symptoms among public housing residents. Journal of Urban Health 95: 691-702.

Stanley, C.R. et al. 2018. Female clustering in cockroach aggregations – A case of social niche construction? Ethology doi: 10.1111/eth.12799

Wang, C. et al. 2018. Resident attitudes and home sanitation on predict presence of German cockroaches (Blattodea: Ectobiidae) in apartments for low-income senior residents. Journal of Economic Entomology doi: 10.1093/jee/toy307

Wang, C. et al. 2019. Changes in indoor insecticide residue levels after adopting an Integrated Pest Management program to control German cockroach infestations in an apartment building. Insects 10: 304.

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Cucarachas sin cabeza se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:Oihan Iturbide – Naukas 19: Medico prescriptor, ¿presa fácil?

Foto: Danilo Alvesd / Unsplash

Foto: Danilo Alvesd / UnsplashLa pandemia del coronavirus ha llevado a segundo plano otros problemas sanitarios muy graves. Uno de ellos es la crisis de los opioides, otra pandemia, esta vez causada por la forma en la que funciona la sanidad en el mundo. Oihan Iturbide pone el dedo en la llaga: el conflicto de intereses.

Oihan Iturbide Aranzadi es biólogo clínico y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental. Es el fundador de la editorial Next Door Publishers, especializada en divulgación científica.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Oihan Iturbide – Naukas 19: Medico prescriptor, ¿presa fácil? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Naukas Pro 2017: Amaia Zurutuza y el grafeno

- Naukas Pro 2017: Leni Bascones y los superconductores

- Naukas Pro 2017: Lluis Montoliu y el albinismo

Resistencia de los trabajadores a medidas de flexiguridad en tiempos de crisis: el caso FED

Josu Santos-Larrazabal e Imanol Basterretxea

La quiebra de Fagor Electrodomésticos (FED) en 2013 y las respuestas que la Corporación Mondragón ha dado desde entonces a sus ex trabajadores han sido una prueba de estrés y validez de sus políticas de flexiguridad. Estas se basan en medidas de flexibilidad salarial, calendarios de trabajo flexibles y reubicaciones de socios excedentarios a otras cooperativas. Estas medidas de flexibilidad se complementan con una política de seguridad en el empleo (basado en una política de formación continua genérica y una entidad de previsión social propia). La mayoría de la literatura sobre Mondragón representa estas políticas de flexiguridad como un elemento que ha permitido a sus cooperativas gestionar las crisis con relativo éxito. La literatura académica incide en las ventajas competitivas que la flexiguridad ha otorgado históricamente a las cooperativas. Esa misma literatura ignora, con pocas excepciones, las posibles resistencias de los socios trabajadores a medidas como las reducciones salariales y las reubicaciones.

Mediante 40 entrevistas a exsocios, exdirectivos y otros agentes de FED, los autores tratan de analizar la posible resistencia a las medidas de flexiguridad, tanto por parte de los socios de FED como por parte de las cooperativas que han reubicado a los socios excedentarios de FED.

Los resultados sugieren que la flexiguridad ayudó a paliar las consecuencias sociales de la quiebra de FED. Pero las ventajas competitivas que la flexiguridad otorgaba a las cooperativas de Mondragón en distintas crisis del siglo XX (en términos de menores costes sociales y mayor flexibilidad laboral), se han reducido considerablemente desde la crisis financiera de 2008; tanto de forma absoluta, como respecto a las empresas españolas convencionales.

Además de una serie de aportes a la literatura sobre flexiguridad, sobre dilema de agencia o sobre geografía laboral -ampliamente desarrollados en el artículo-, se evidencia una fuerte resistencia a las reubicaciones y la flexibilidad funcional por parte de los socios de FED, antes de su cierre. Esto se debió a distintas razones: un fuerte sentido de pertenencia de los socios a su unidad de negocio; a la incertidumbre que un cambio de trabajo y empresa implica; al empeoramiento en la conciliación entre vida laboral y familiar de reubicaciones en cooperativas distantes; a una falsa sensación de seguridad sobre el futuro de FED y al estigma de ser reubicado. Ante una necesidad de reestructuración, los responsables de las unidades de negocio encontraban grandes dificultades para reubicar a los socios trabajadores. Estas dificultades se debían a la oposición de los socios a algunas medidas en los órganos de gobierno de la cooperativa, y a la utilización de pequeños actos de resiliencia individual -como el recurso a los papeles médicos y a las reducciones de jornada- para evitar ser reubicados).

El estudio también encuentra que, tras el cierre de FED, algunas cooperativas se resisten a reubicar permanentemente a los exsocios de FED, a pesar de los incentivos económicos puestos en marcha por Mondragon. Sus principales motivos son: temor a la pérdida de flexibilidad de la plantilla; la necesidad de prescindir de trabajadores por cuenta ajena locales para reubicar a socios de FED; y la carencia de formación profesional por una parte significativa de los exsocios. Por ello, más de 400 exsocios siguen reubicados temporalmente siete años después de la desaparición de la empresa. Aunque la gestión llevada a cabo por la Corporación disipa la preocupación de estos exsocios por su empleabilidad, el hecho de que muchos no hayan conseguido una reubicación permanente les hace sentir como en una empresa de trabajo temporal.

Teniendo en cuenta que los programas de recualificación profesional de FED comenzaron en 2014, una vez la empresa había desaparecido, los autores proponen un enfoque más preventivo para futuras crisis, que facilite las reubicaciones. Como ya hacen algunas cooperativas de Mondragon, se debe implantar un sistema de identificación de grupos de trabajadores en riesgo de desprofesionalización. Así mismo, y siguiendo el modelo de numerosas cooperativas industriales de Mondragón, el establecimiento de certificaciones mínimas de formación profesional para acceder a un puesto de socio puede favorecer reubicaciones futuras en caso de crisis.

Otra conclusión del trabajo es que la flexibilidad salarial y de tiempo de trabajo son herramientas útiles ante dificultades transitorias en sectores con una rápida recuperación, pero que no son recomendables para empresas inmersas en grandes crisis que se prolongan en el tiempo.

Referencia:

Santos-Larrazabal, J., & Basterretxea, I. (2021) Intercooperation, flexicurity and their impact on workers: The case of Fagor Electrodomésticos. Ann Public Coop Econ. doi: 10.1111/apce.12329

Sobre los autores: Josu Santos-Larrazabal está realizando su doctorado e Imanol Basterretxea es profesor titular en el Departamento de Economía Financiera II de la Universidad del País Vasco UPV/EHU

El artículo Resistencia de los trabajadores a medidas de flexiguridad en tiempos de crisis: el caso FED se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un nuevo mecanismo de resistencia antifúngico

- El papel de la agricultura en la transmisión de la resistencia a antibióticos

- Mascarilla y COVID-19: ¿dilema del prisionero o juego de coordinación?

El espacio como instrumento

Foto: Radek Grzybowski / Unsplash

Foto: Radek Grzybowski / Unsplash

La reverberación, ese abrigo de pelusa que a menudo envuelve a los sonidos, ha existido desde que existen las ondas sonoras. Cada vez que un sonido se aleja de su fuente, sus ondas se reflejan en todas las superficies que encuentran a su paso, de manera que cada paisaje y cada contexto dejan su huella sobre él. Aunque rara vez reparemos en ello, el espacio es inseparable de los sonidos que lo habitan, ya sea un paisaje, una habitación o una sala de conciertos. Esta es la idea que subyace a los vídeos de Joachim Müllner (Wikisinger) y Julien Audigier (Wikidrummer), grabados según afirman sus protagonistas sin “reverberación artificial añadida”.

La acústica de una sala es un factor clave que determina nuestra experiencia sonora y quizás por eso, los músicos le dan tanta importancia. Pero no solo aplica a los auditorios. La transformación que ejerce la arquitectura sobre los sonidos que percibimos nos da pistas constantemente sobre nuestra propia ubicación en el espacio. Imagina que estás dentro de una habitación con los ojos cerrados. Cualquier cosa que digas será filtrada por los elementos que te rodean, se reflejará y volverá a tus oídos con esta huella característica. Esto te permitirá intuir, de manera automática e inconsciente, cómo es esa habitación, cómo de lejos está el techo, de qué material es el suelo, si hay alfombras o no, si está llena de objetos o completamente vacía. No es lo mismo gritar en una catedral gótica… o dentro de un ataúd.

Aunque la acústica de los espacios ha preocupado a los arquitectos de todas las épocas, Wallace Clement Sabine es considerado por muchos como el padre de la acústica arquitectónica moderna1. Cuando inició su carrera, hacia finales del siglo XIX, esta disciplina estaba todavía en pañales. Muchos arquitectos e ingenieros confiaban en la algunos principios prácticos aplicados casi por tradición, pero carecían de una base científica y empírica, que les ayudase a alcanzar sus objetivos. A algunos, por ejemplo, les gustaba colgar cables a través de espacios demasiado reverberantes, mientras que otros se dedicaban a decorarlos con jarrones, basándose en una práctica “milenaria”, pero más bien infundada, cuyos orígenes se remontaban a la antigua Grecia.

Cuando Sabine empezó a trabajar en acústica, no sabía mucho sobre el tema. Y fue quizás esa ignorancia la que le ayudó a librarse de los errores conceptuales que habían lastrado a sus coetáneos. En 1895, los propietarios del Museo de Arte Fogg, le pidieron ayuda a la Universidad de Harvard para resolver los problemas de acústica de su sala de conferencias. Aunque le sala se había inaugurado apenas algunos meses antes, su excesiva reverberación la hacía casi inutilizable. El equipo de física de la universidad no tenía mucha fe en que se pudiese hacer nada al respecto, así que le encargó este reto al miembro más joven del equipo, Wallace Sabine, por aquello de no “desperdiciar recursos” en una tarea que sospechaban imposible.

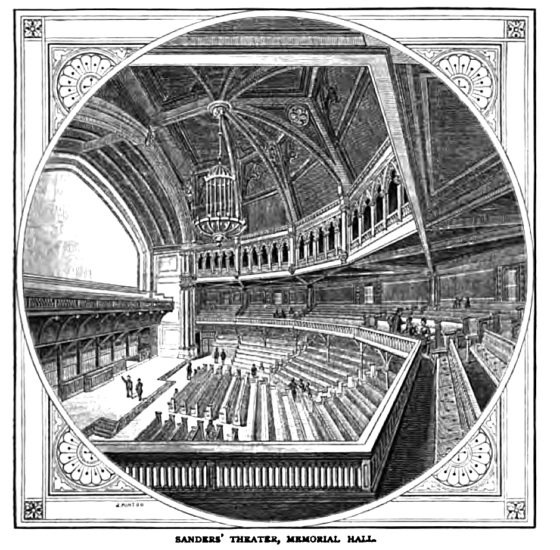

En aquel momento, Sabine no solo era el más joven de su equipo. Tampoco tenía un doctorado ni los conocimientos especializados sobre acústica necesarios para emprender el reto. Así que, de manera quizás algo ingenua, pero sorprendentemente eficaz, decidió buscar otro espacio equivalente al de la sala Fogg, pero que funcionase mejor desde un punto de vista sonoro. Y lo encontró dentro de su propia universidad, en el Teatro Sanders, conocido por su excelente acústica. Este espacio no contaba con cables colgantes ni colecciones de jarrones. En cambio, según observó Sabine, la sala contaba con bastantes accesorios de tela y superficies rugosas, que quizás contribuían a disipar la reverberación.

El teatro Sanders alrededor de 1876. Fuente: Wikimedia Commons

El teatro Sanders alrededor de 1876. Fuente: Wikimedia CommonsPara comprobar el impacto de estos objetos sobre la acústica de la sala, Sabine decidió medir sistemáticamente el tiempo de reverberación para distintas frecuencias cambiando los elementos de la sala. Cada noche se dedicaba a trasladar cojines y otros elementos móviles del Teatro Sanders a la sala Fogg. Allí hacía sus experimentos y devolvía todo a su sitio antes de que el público pudiese echarlo en falta. El acústico de la noche, como Batman, pero combatiendo el mal sonoro con un cronómetro y varios tubos de órgano.

Sabine comprobó que los objetos que iba añadiendo en la sala Fogg ayudaban a disminuir considerablemente su reverberación. Animado por sus primeros éxitos, convenció a varios estudiantes de que se sentaran en distintas butacas. Así llegó a una sorprendente conclusión: en términos acústicos, una persona es equivalente a seis cojines. Para la mayoría de las frecuencias, ambos absorben la misma cantidad de sonido aproximadamente.

Los experimentos nocturnos de Sabine, con sus análisis sencillos pero sistemáticos, le llevaron a establecer una serie de principios que se convirtieron en la base de toda una nueva disciplina. Descubrió que el tiempo de reverberación de una sala es proporcional a sus dimensiones e inversamente proporcional a la cantidad de superficies absorbentes presentes (como cojines, o humanos). Ayudó a definir el mismo concepto de “tiempo de reverberación” que todavía hoy utilizamos, y que sigue siendo una de las características más importantes a la hora de determinar la calidad acústica de una sala.

Referencia:

1Goldsmith, Mike. Discord. The story of noise. Oxford University Press, 2012.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo El espacio como instrumento se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El tiempo donado como instrumento de análisis del trabajo doméstico y cuidados.

- Las plantas como aislantes acústicos

- ¿En qué se parecen un trombón y un elefante?

Alan Turing, un soñador

Las matemáticas no son una ciencia exacta. Uno más uno jamás sumará dos. La mayor parte de las veces el resultado es cero. Y, si hay suerte, uno. Las relaciones humanas operan según un estricto código binario.

Alan Turing en Constelazión

Alan Mathison Turing (1912-1954) nació tal día como hoy, hace 109 años. Es una buena la ocasión para recomendar una novela gráfica en la que el matemático es uno de los protagonistas. Se trata de Soñadores. Cuatro genios que cambiaron la Historia (Astiberri, 2016. Fue publicado originalmente en francés Les Rêveurs lunaires, Quatre génies qui ont changé l’Histoire, Gallimard/Grasset, 2015) con guion del Medalla Fields Cédric Villani y dibujos del ilustrador Edmond Baudoin

Sinopsis

A veces, un destello de ingenio cambia el curso de la Historia. Fue el caso de aquellos cuatro visionarios que fueron actores claves pero discretos de una aventura que los sobrepasaba, la Segunda Guerra Mundial: Werner Heisenberg, pionero en la investigación de la bomba atómica, Alan Turing, quien consiguió descifrar el código Enigma del régimen nazi, Leo Szilard, que entendió antes que nadie la reacción nuclear en cadena, y Hugh Dowding, un militar cuya reflexión estratégica fue decisiva en la batalla de Inglaterra.

Edmond Baudoin, uno de los autores emblemáticos del cómic francés contemporáneo, une su talento al del prestigioso matemático galo Cédric Villani para alumbrar esta obra, entre documental científico y cómic poético, que trasciende géneros y disciplinas. Se sumergen en la mente y en el corazón de aquellos cuatro hombres, interesándose sobre todo por su faceta más humana: “los militares y los científicos no son meros peones al servicio de la colectividad, sometidos a las órdenes de los políticos —escribe Villani—, son ante todo seres humanos, a menudo imprevisibles; a veces sus descubrimientos pueden cambiar el desenlace de un conflicto; a veces ejecutan mal las órdenes; a veces lo hacen a regañadientes; a veces no lo logran. Con frecuencia chocan con los mecanismos de su propia organización. En muchas ocasiones, la Historia no reconoce sus méritos. Y cuando la acción termina y tienen suficiente tiempo para dejar que divague el pensamiento, ¿cómo se juzgan ellos mismos? Participaron en una gran batalla en la que estuvo en juego la suerte de su país o del mundo entero: ¿se sienten orgullosos, avergonzados, desamparados, resentidos…?”.

Villani y Baudoin son narradores y protagonistas de las páginas de Soñadores, en las que repasan fragmentos de la historia de la Segunda Guerra Mundial a través de las reflexiones los cuatro protagonistas del libro. Uno a uno, los soñadores van desfilando y mostrando los problemas morales ligados a su deber, su responsabilidad en el conflicto, sus sentimientos de orgullo o amargura y sus complejas situaciones personales.

Soñadores nos brinda la ocasión de reflexionar sobre las complejas relaciones entre la ciencia y la tecnología y nuestra sociedad.

El cómic se desarrolla en cuatro fechas distintas (desde 1945 hasta 1968) correspondientes a las reflexiones y los recuerdos de los cuatro soñadores.

6 de agosto de 1945

Werner Heisenberg, junto a un grupo de científicos alemanes (Max von Laue, Otto Hahn, Walther Gerlach, Erich Bagge, Paul Harteck, Karl Wirtz, Kurt Diebner, Horst Korsching y Carl von Weizsäcker) retenidos en Inglaterra, escucha por la radio el anuncio de que el Ejército Aliado ha conseguido desarrollar la bomba atómica. Más tarde, el físico repasa sus cálculos y encuentra un error en ellos. Ese fallo fue el que le llevó en su momento a pensar en la imposibilidad de fabricar la temida bomba.

De todos modos, está bien pensar que, a base de fórmulas matemáticas escritas en borrador por una mano humana, se pueden predecir cosas que son completamente invisibles, ¡fenómenos que se producen a una escala inaccesible! Armonioso como una sinfonía.

Werner Heisenberg

7 de junio de 1954

Alan Turing repasa su trabajo en Bletchey Park. El padre de la informática moderna lamenta haber elegido la castración química frente a la cárcel mientras ultima los detalles de su suicidio.

¿Una máquina libre? Pero ¿cómo ser libre en un mundo determinado por ecuaciones matemáticas? Afortunadamente, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos trae esperanza.

Alan Turing

9 de enero de 1960

En un hospital de Nueva York, Leo Szilard se prepara para recibir una sesión de radioterapia para frenar el cáncer que padece. Coautor, junto a Enrico Fermi, de la patente sobre el reactor nuclear y colaborador en el Proyecto Manhattan, sus recuerdos se centran en sus aportaciones en otros campos.

El progreso es siempre ambivalente. Incluso la reacción en cadena servirá quizás, un día, para resolver los problemas energéticos del mundo.

Leo Szilard

Una fecha indeterminada de 1968

Hugh Dowding, con 86 años, realiza una visita al plató en el que se filma La batalla de Inglaterra. Su papel está representado por el famoso actor Lawrence Olivier. El oficial británico recuerda los momentos y sensaciones vividos en torno a ese momento histórico.

Recorte de la página 10 de Soñadores [PDF].

Recorte de la página 10 de Soñadores [PDF].

Bonus

Entre otras curiosidades matemáticas, 109 (los años que cumpliría hoy Alan Turing) es un número primo pitagórico ya que 109 = (27 x 4) + 1. También es el número atómico del elemento químico meitnerio, cuyo nombre rinde homenaje a Lise Meitner. Esta física formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química en 1944, y del que Meitner quedo injustamente excluida. En Soñadores, Cédric Villani realiza un guiño a algunas soñadoras, entre ellas a Lise Meitner, que aparece citada varias veces a lo largo del texto.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Alan Turing, un soñador se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Constelazión : homenaje a Alan Turing

- «Alan Turing, un genio incomprendido» por Alfonso Jesús Población

- El teorema de Morcom

Actúa localmente: frugalidad en ruedas para reducir el impacto ambiental

Fuente: Eusko Trenbideak

Fuente: Eusko TrenbideakEl desarrollo sostenible es uno de los principales desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad. La transformación del transporte local, regional y global para conseguir la máxima eficiencia con el mínimo impacto ambiental es clave para lograrlo. El ferrocarril tiene un papel central que desempeñar en la descarbonización del transporte.

Si bien hoy día el 8% de la actividad mundial de transporte de pasajeros y mercancías se hace por ferrocarril según la Union Internationale des Chemins de fer (UIC), el ferrocarril solo representa el 2% de las emisiones del sector del transporte y, por lo tanto, ya hoy es un modo de transporte relativamente eficiente y sostenible.

Las redes ferroviarias se benefician de una ventaja decisiva que se resume en una palabra, frugalidad, que es una virtud cardinal para abordar los problemas del cambio climático:

Frugalidad en el consumo de energía: ya sea en términos de energía per cápita o globalmente, los ferrocarriles y el transporte público son extremadamente eficientes: el transporte ferroviario de pasajeros requiere menos de una décima parte de la energía necesaria para mover a una persona de la que se necesita en automóvil o avión.

Frugalidad en el espacio público: ya sea en el ámbito urbano o rural, la ocupación del espacio público es mínima, y la promoción del transporte ferroviario proporciona a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de más espacio público con mejor calidad de aire y suelo con un mayor nivel de seguridad.

Frugalidad en términos de ciclo de vida: la vida útil de los ferrocarriles puede ser de hasta 50 años, minimizando la necesidad de reinvertir regularmente en recursos no renovables.

El cambio climático no es el único problema para el que el ferrocarril es una solución. Como objetivo, para 2050, la infraestructura ferroviaria debería ser una parte integral del paisaje natural y, por lo tanto, debería convertirse en una “red verde” que conecte biotopos, permita la migración de especies y proporcione hábitats diversos para muchas especies diferentes. Para ello es necesario trabajar varias cuestiones clave, como la promoción de la obtención y uso sostenibles de los recursos (balasto, hormigón, acero, agua, etc.), el uso sostenible del suelo y la medición y control de las partículas en suspensión en el aire.

Uno de estos temas clave es el monitoreo cuidadoso y los métodos de control del ruido y la vibración. Eso significa, entre otras cosas, utilizar ruedas en perfectas condiciones, solo el número necesario y con el mantenimiento preciso pero no más; lo que viene a ser frugalidad en ruedas. Para ello es necesario introducir nuevos sistemas de supervisión y control del estado de desgaste de las ruedas en las principales vías férreas de Europa primero, y de todo el mundo después, que ofrezcan a los operadores de transporte ferroviario información precisa y en tiempo real para adoptar medidas de mantenimiento preventivo.

Ese, exactamente, el objetivo final del proyecto WheelWatcher, en el que participan Euskotren, Danobat, e Ideko. La idea es que la evaluación del estado de las ruedas se pueda realizar sin necesidad de grandes operaciones y paradas. Para ello el proyecto trabaja en un sistema exterior de medición del perfil de las ruedas sobre las vías basado en algoritmos de visión asistida por ordenador capaces de medir incluso en trenes de alta velocidad con una exactitud y precisión de alrededor de 0,1 mm. Además desarrolla todo un paquete de herramientas de software de calibrado, autodiagnóstico y gestión de datos, que permita obtener la información importante y facilitar la toma de decisiones pertinente.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: frugalidad en ruedas para reducir el impacto ambiental se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: midiendo el impacto ambiental de la siderurgia

- Actua localmente: inteligencia artificial en procesos para la industria 4.0

- Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros

El aguacate, un fruto de otros tiempos

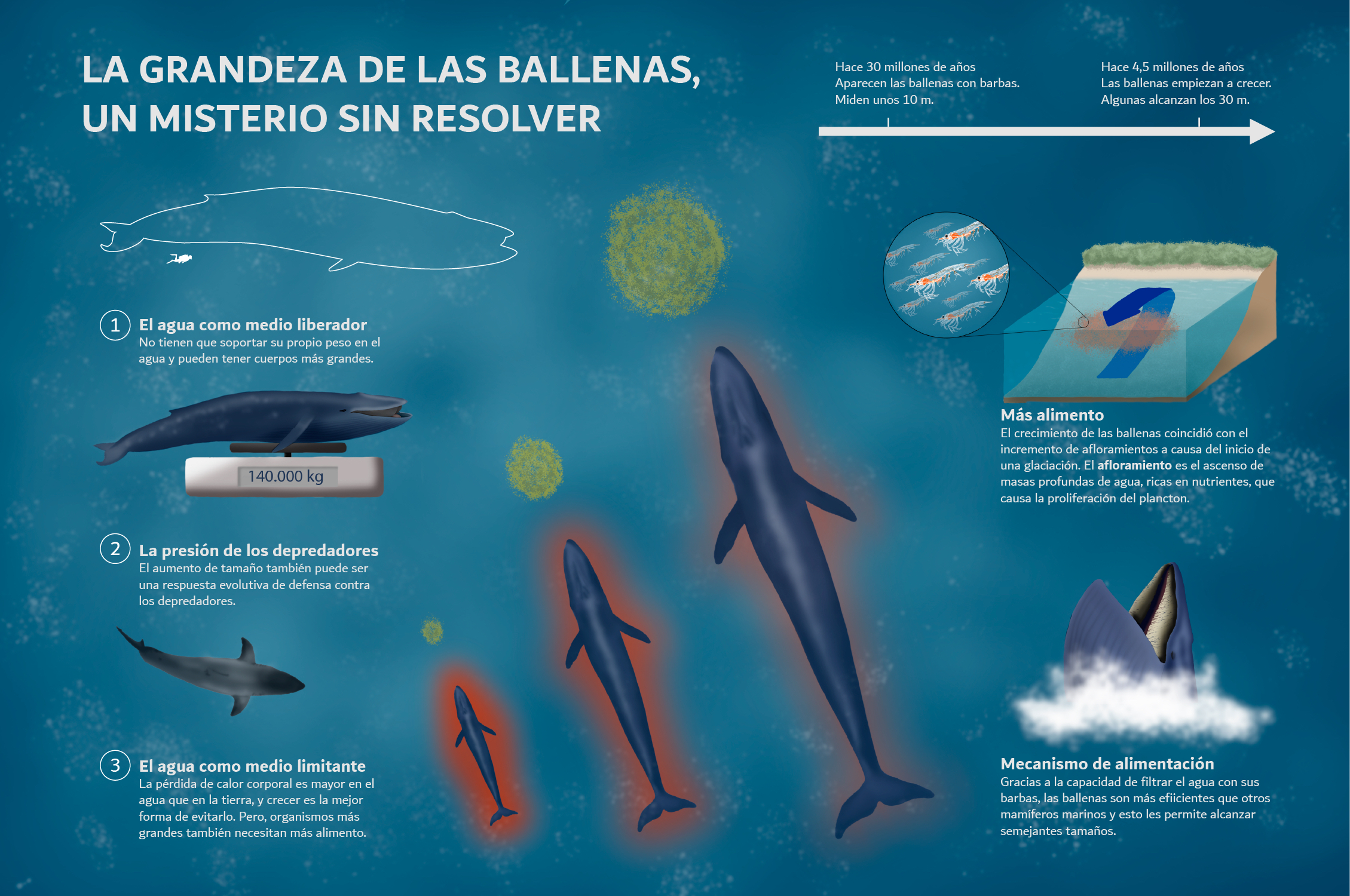

La sombra y la competencia por los nutrientes y el agua podrían malograr las semillas si caen junto a la madre, por lo que las plantas tienen diferentes estrategias para dispersar a sus retoños tras la reproducción. Algunas se valen del viento, otras del agua, otras se adhieren al pelo de animales… El aguacate lo resuelve envolviendo la semilla en un apetitoso fruto para grandes herbívoros.

El aguacate procede de Centroamérica. Se desarrolló durante el Pleistoceno, en ecosistemas habitados por grandes herbívoros, como mamuts, perezosos gigantes y caballos americanos, entre otros. El tamaño del fruto estaba diseñado para esos enormes animales, capaces de ingerirlo entero y transportar el hueso en sus aparatos digestivos, depositándolo a kilómetros, bien abonado con sus excrementos.

En este caso de coevolución, varias especies se beneficiaban mutuamente: unas con un alimento nutritivo y la otra, ampliando su distribución. El problema es que las especies que evolucionan paralelamente dependen en cierto modo unas de otras. La desaparición de una especie puede tener consecuencias para las otras.

Al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 13.000 años, los grandes mamíferos americanos se extinguieron, poco tiempo después de la llegada de los primeros humanos al continente. Hay más ejemplos en la historia de extinciones tras la colonización de un territorio virgen, posiblemente como consecuencia de las actividades humanas.

El aguacate se quedó sin diseminadores naturales,a partir de entonces, ya que los herbívoros actuales no pueden comer el fruto entero. Por eso, algunos autores lo consideran un anacronismo evolutivo, es decir, una especie adaptada a las condiciones de otra época. No ha pasado tiempo suficiente para que la evolución seleccione aguacates de menor tamaño, menos costosos energéticamente de producir para el árbol. 13.000 años son apenas 50 generaciones del árbol.

Se desconoce cómo este árbol pudo sobrevivir, con sus anacrónicos frutos, hasta el posterior desarrollo de la agricultura, que le ha garantizado la supervivencia. Ha conseguido dispersarse por todo el planeta y evolucionar rápidamente a las diferentes variedades actuales.

Imagen: El aguacate es un árbol originario de Centroamérica. Se desarrolló durante el Pleistoceno, cuando grandes herbívoros comían sus frutos y diseminaban las semillas. El aguacate sobrevivió a la extinción de esos grandes mamíferos, pero sigue adaptado a un ecosistema que ya no existe. (Ilustración: María José Calvo Díaz)

Imagen: El aguacate es un árbol originario de Centroamérica. Se desarrolló durante el Pleistoceno, cuando grandes herbívoros comían sus frutos y diseminaban las semillas. El aguacate sobrevivió a la extinción de esos grandes mamíferos, pero sigue adaptado a un ecosistema que ya no existe. (Ilustración: María José Calvo Díaz)El aguacate es un fruto del pasado, sobrevivió a la extinción de los grandes mamíferos americanos, con algunos de los cuales había coevolucionado. Su caso nos habla de un pasado remoto en el que vivían otros animales, de la fragilidad de los ecosistemas y de la dependencia de las especies entre sí. Pero en lo que respecta al aguacate, puede decirse que su historia tiene un final feliz.

Referencias consultadas:

Bronaugh, Whit (2010). The trees that miss the mammoths. American Forests, 7, 38-43.

Galindo-Tovar, M.E., Arzate Fernández, A.M. (2010). Consideraciones sobre el origen y promera dispersión del aguacate (Persea americana, Lauraceae). Cuadernos de Biodiversidad, 33, 11-15. DOI: 10.14198/cdbio.2010.33.02

Autora: María José Calvo Díaz (IG: @maria_josecalvo) es licenciada en biología, profesora de biología en educación secundaria e ilustradora científica. Alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: El aguacate debería haberse extinguido, pero él no lo sabe todavía. Rocío Pérez Benavente, Cuaderno de Cultura Científica, 1 de diciembre de 2016.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo El aguacate, un fruto de otros tiempos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El aguacate debería haberse extinguido, pero él no lo sabe todavía

- Metamorfosis criogénica de la rana del bosque

- En el mar, allí donde todo comienza

Amargo protector

Foto: Alex Guillaume / Unsplash