Un crucigrama topológico

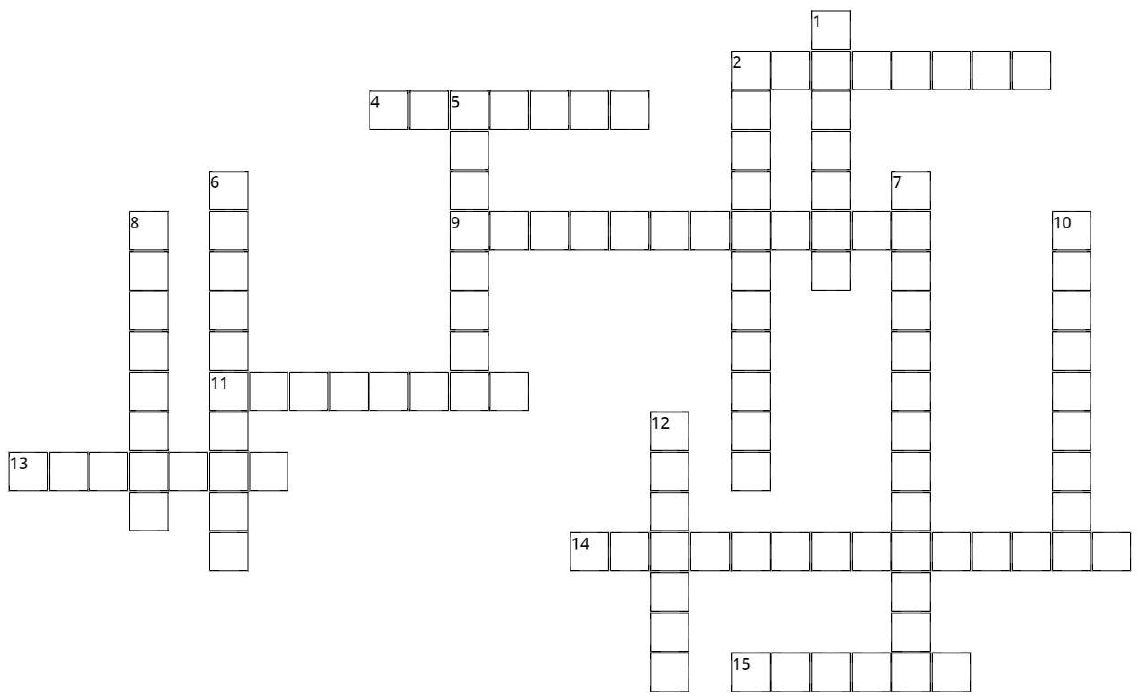

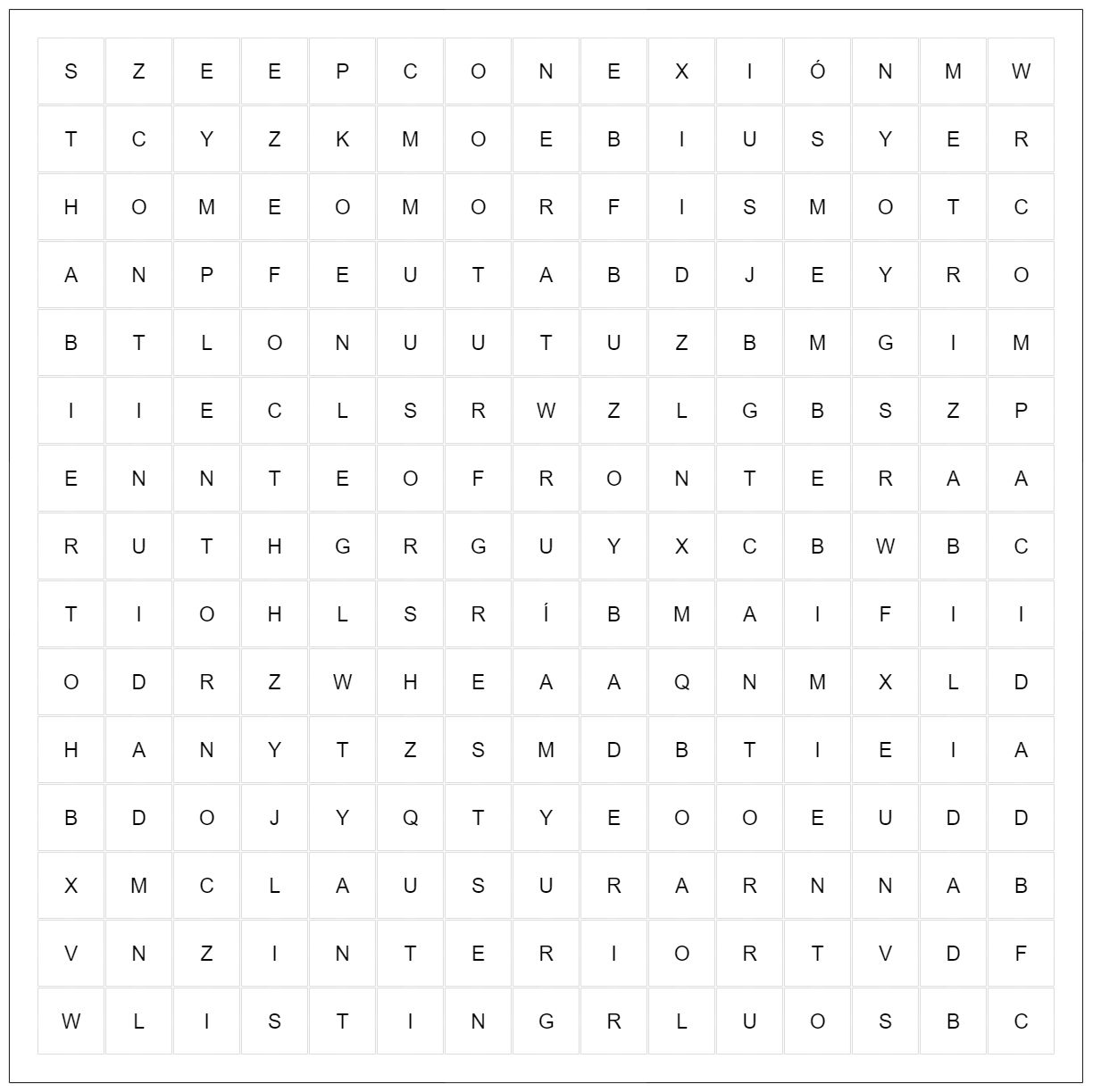

Hoy os proponemos un juego para refrescar esos conceptos de topología que quizás teníais un poco olvidados. Se trata de un crucigrama en el que aparecen 15 términos relacionados con esta área de las matemáticas y que, para quien ha estudiado algún curso de cálculo, no deberían ser difíciles de reconocer.

Imagen realizada con el generador de crucigramas de EDUCIMA.

Imagen realizada con el generador de crucigramas de EDUCIMA.

Introducimos estos términos de manera intuitiva en algunos casos.

Descripción de las palabras (horizontales)

2. Esta es la propiedad que poseen los espacios topológicos X que son “de una pieza” (es decir, X no puede escribirse como unión de dos subconjuntos abiertos disjuntos y no vacíos). Por ejemplo, en la recta con la topología usual los conjuntos que poseen esta propiedad son justamente los intervalos.

4. Se llaman así a los conjuntos que forman la topología de un espacio.

9. Se denomina de este modo a una función f entre dos espacios topológicos X e Y que causa que X sea “topológicamente equivalente” (en el sentido de la definición 7) a su imagen f(X).

11. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, este conjunto es el mayor cerrado que contiene a A. Los puntos de este conjutno son los de A y los que son “cercanos” a A (en el sentido de la definición 1).

13. Se llaman así a los complementarios de los conjuntos que definen la topología (los aludidos en la definición 4). En cualquier espacio topológico X hay al menos dos conjuntos que verifican (al mismo tiempo) las dos propiedades definidas en 4 y en 13: el conjunto vacío y el propio X. Además, los espacios topológicos en los que los únicos conjuntos que poseen (al mismo tiempo) las propiedades de las definiciones 4 y 13 son el vacío y X, son precisamente los que cumplen la propiedad 2.

14. Es la propiedad que define a aquellos espacios cuya topología está inducida por una distancia. Por ejemplo, la topología usual de la recta proviene de la distancia usual entre puntos de la recta.

15. Este es el apellido de un conocido matemático y el nombre del conjunto C (en honor al matemático) que protagoniza este hermoso teorema: “Todo espacio métrico totalmente disconexo (sus componentes conexas son sus puntos), perfecto y compacto es topológicamente equivalente (en el sentido de la definición 7) a C”.

Descripción de las palabras (verticales)

1. Se trata de una noción de tipo local, es decir, asociada a un punto x en un espacio topológico X. ¿Cómo se llaman los conjuntos que contienen a “los puntos cercanos” al punto x? El término que buscamos define a aquellos subconjuntos de X que contienen a un abierto que contiene al punto x.

3. También es una noción de tipo local, es decir, asociada a un punto x en un espacio topológico X. Este término alude a aquellas funciones fentre dos espacios topológicos X e Y que llevan “puntos cercanos” a x en “puntos cercanos” a f(x) (el concepto de “cercanía” es el definido en 1).

5. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, el conjunto que buscamos es el mayor abierto contenido en A.

6. La definición es un poco compleja para escribirla aquí. Pero, por ejemplo, en la recta con la topología usual, estos conjuntos son precisamente los cerrados y acotados.

7. Son las funciones que definen la equivalencia topológica entre dos espacios. Una función que cumple esta propiedad es biyectiva, y tanto ella como su función inversa cumplen la propiedad definida en 3.

8. Si A es un subconjunto en un espacio topológico X, este conjunto es el que separa el interior de A de su exterior (el interior del complementario de A). Está formado por aquellos puntos que están “cerca” (en el sentido de 1) de A y del complementario de A.

10. Esta es la parte de las matemáticas que estudia las propiedades cualitativas de espacios.

12. Este es el apellido del matemático que acuñó la palabra topología. Lo hizo en un artículo escrito en alemán (el término era Topologie) que fue publicado en el año 1848.

Bonus

Como ayuda para resolver este juego, os dejamos esta sopa de letras en la que aparecen los quince términos definidos en el crucigrama anterior. Además, hay escondida una última palabra que corresponde al apellido que da nombre a una superficie con curiosas propiedades topológicas que tiene mucha relación con el símbolo del reciclaje.

Imagen realizada con el generador de sopas de letras de EDUCIMA.

Imagen realizada con el generador de sopas de letras de EDUCIMA.

Soluciones

Si quieres comprobar si has acertado las quince (+ 1) palabras, puedes consultar este enlace.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Un crucigrama topológico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Las tasas de mutación animal desvelan los rasgos que aceleran la evolución

La primera comparación a gran escala de las tasas de mutación da una idea de la rapidez con la que pueden evolucionar las especies.

Un artículo de Yasemin Saplakoglu. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

Un nuevo estudio ha analizado las tasas de mutación que surgieron entre los padres y su descendencia en 68 especies de vertebrados, incluidos los monos ardilla bolivianos. Foto: Frank Rønsholt / Zoo de Copenhague

Un nuevo estudio ha analizado las tasas de mutación que surgieron entre los padres y su descendencia en 68 especies de vertebrados, incluidos los monos ardilla bolivianos. Foto: Frank Rønsholt / Zoo de CopenhagueEn el juego infantil teléfono roto, una frase susurrada como «me perdí de noche» puede convertirse rápidamente en «me pedí un coche» al avanzar en la fila de jugadores. A medida que los genes se transmiten de padres a hijos, también pueden transformarse gradualmente mediante pequeños errores de copia, lo que a veces conduce a rasgos nuevos y útiles. Conocer el ritmo de las mutaciones heredadas es fundamental para comprender cómo evolucionan las especies. Sin embargo, hasta hace poco, las tasas tremendamente divergentes a las que la vida puede mutar se conocían solo para un puñado de especies.

Ahora, un análisis enorme de 68 especies diversas de vertebrados, desde lagartos y pingüinos hasta humanos y ballenas, ha supuesto la primera comparación a gran escala de las tasas a las que mutan las especies, un primer paso para comprender lo rápido que pueden evolucionar. Los hallazgos, publicados en la revista Nature, suponen aportaciones sorprendentes para comprender mejor cómo puede cambiar el ritmo de las mutaciones y qué marca ese ritmo.

El artículo científico viene a «duplicar la cantidad de estimaciones de tasas de mutación que tenemos», afirma Michael Lynch, biólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Arizona que no participó en el estudio. Ahora tenemos una «mejor idea de la cantidad de variación en los vertebrados».

Con esta cantidad amplia de datos, las biólogas pueden comenzar a responder preguntas acerca de qué rasgos influyen más en las tasas de mutación y el ritmo de la evolución. “Hay cosas que afectan a la tasa de evolución, [pero] no las conocemos todas”, explica Patricia Foster, profesora emérita de biología en la Universidad de Indiana que no participó en el estudio. “Este es el comienzo”.

Las mediciones de las tasas de mutación podrían ser de gran utilidad para calibrar los relojes moleculares basados en genes que las biólogas usan para determinar cuándo divergieron las especies, y suponen comprobaciones útiles de varias teorías sobre cómo funciona la evolución. También confirman que los factores que ayudan a establecer la velocidad de la evolución están ellos mismos sujetos a la evolución. «La mutación de la línea germinal, como cualquier otro rasgo, está sometida a la selección natural», afirma Lucie Bergeron, autora principal del nuevo estudio.

El poder de tresAunque las tecnologías avanzadas de secuenciación de ADN que han hecho posible el estudio han existido durante años, estaba claro que una gran comparación de tasas de mutación entre múltiples especies implicaría tanto trabajo que «nadie se puso a ello», comenta Bergeron, quien abordó el proyecto como parte de su trabajo de doctorado en la Universidad de Copenhague. Pero con el apoyo de su director de tesis, Guojie Zhang, de la Universidad de Copenhague y la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang en China, Bergeron se tiró de cabeza.

Bergeron y su equipo primero recolectaron muestras de sangre y tejido de tríos familiares (una madre, un padre y uno de sus hijos) de especies en zoológicos, granjas, institutos de investigación y museos de todo el mundo. Luego compararon el ADN de los padres y la descendencia en cada trío para identificar las diferencias genéticas entre generaciones.

Los lobos marinos antárticos alcanzan la madurez sexual a los 3 o 4 años y, por lo general, viven entre 15 y 24 años. El nuevo estudio ha encontrado que los animales con tiempos de generación más cortos tienen menos mutaciones heredadas. Foto: Oliver Krueger

Los lobos marinos antárticos alcanzan la madurez sexual a los 3 o 4 años y, por lo general, viven entre 15 y 24 años. El nuevo estudio ha encontrado que los animales con tiempos de generación más cortos tienen menos mutaciones heredadas. Foto: Oliver KruegerSi encontraban una mutación en alrededor del 50% del ADN de un descendente, concluían que probablemente era una mutación de la línea germinal, una heredada a partir del óvulo de la madre o del esperma del padre. La selección natural puede actuar directamente sobre una mutación así. Se consideraba que las mutaciones menos frecuentes ocurrían espontáneamente en tejidos fuera de la línea germinal; eran menos relevantes para la evolución porque no se transmitirían.

(Con sorprendente frecuencia, los desajustes en los tríos familiares indicaban a los investigadores que los listados como padres por los zoológicos no estaban relacionados con los bebés. Los representantes de los zoológicos a menudo se encogían de hombros ante esta noticia y decían que podría haber dos machos en la jaula. “Sí, bueno, el otro es el ganador”, bromeaba Bergeron).

Al final, los investigadores tenían 151 tríos utilizables, que representaban especies tan diversas desde el punto de vista físico, metabólico y conductual como las enormes orcas, los diminutos peces luchadores siameses, los gecos bandeados de Texas y los humanos. Luego compararon las tasas de mutación de la especie con lo que sabemos sobre los comportamientos y las características llamadas su historia de vida. También consideraron una medida estadística para cada especie llamada tamaño efectivo de la población, que corresponde aproximadamente a cuántos individuos se necesitan para representar la diversidad genética. (Por ejemplo, aunque la población humana actual es de 8 mil millones, las científicas generalmente estiman que nuestro tamaño efectivo de población es de alrededor de 10.000 o menos). Bergeron y sus colegas buscaron patrones de asociaciones en los números.

El hallazgo más sorprendente que surgió de los datos fue la amplia gama de tasas de mutación de la línea germinal. Cuando los investigadores midieron la frecuencia con la que ocurrían las mutaciones por generación, las especies variaban solo unas cuarenta veces, lo que, según Bergeron, parecía bastante pequeño en comparación con las diferencias en el tamaño corporal, la longevidad y otros rasgos. Pero cuando observaron las tasas de mutación por año en lugar de por generación, el rango aumentó a aproximadamente 120 veces, que era más grande de lo que habían sugerido estudios anteriores.

Las fuentes de variaciónLos autores del estudio han encontrado que cuanto mayor es el tamaño efectivo promedio de la población de una especie, menor es su tasa de mutación. Esto proporciona una buena evidencia para la «hipótesis de la barrera de deriva«, que Lynch planteó hace poco más de una década. “La selección está tratando implacablemente de reducir la tasa de mutación porque la mayoría de las mutaciones son perjudiciales”, explicó Lynch. Pero en especies con tamaños de población efectivos más pequeños, la selección natural se debilita porque la deriva genética, el efecto de la pura casualidad en la propagación de una mutación, se fortalece. Esto permite que la tasa de mutación aumente.

Los hallazgos también respaldan otra idea de la literatura científica, la hipótesis de la evolución impulsada por los machos, que propone que los machos pueden contribuir con más mutaciones a la evolución de algunas especies que las hembras. Bergeron y sus colegas han encontrado que las tasas de mutación de la línea germinal tendían a ser más altas para los machos que para las hembras, al menos en mamíferos y aves, aunque no en reptiles y peces.

Los autores señalan una posible razón para esas diferencias: debido a que los machos de todas las especies copian su ADN constantemente para producir esperma, aparecen infinitas oportunidades para que ocurran mutaciones. Las hembras de peces y reptiles también producen huevos a lo largo de su vida, por lo que corren un riesgo similar de error genético. Pero las hembras de los mamíferos y las aves nacen esencialmente con todos los óvulos que producirán, por lo que sus líneas germinales están más protegidas.

Los rasgos de historia de vida representaron alrededor del 18% de la variación que han encontrado las investigadoras. El mayor de esos efectos provino del tiempo de generación de una especie, la edad promedio a la que se reproduce: a medida que aumentaba la edad de los padres, también lo hacían las tasas de mutación.

Debido a que Bergeron se incluyó a sí misma, a su hermano y a sus padres en el estudio de datos humanos, pudo ver este patrón en su propia familia. “Tengo más mutaciones que mi hermano, porque mi padre era más mayor cuando me tuvo”, dijo.

Factores como el tiempo de maduración y el número de crías también influyen en algunos vertebrados, pero, contrariamente a lo esperado, los investigadores no han encontrado ningún efecto relacionado con el tamaño del cuerpo. Existe una hipótesis muy antigua que dice que los seres con cuerpos más grandes deberían tener más mutaciones porque tienen más células y, por lo tanto, más oportunidades para que la maquinaria de copia de ADN cometa errores.

“Ha sido sorprendente ver que el tiempo de generación parece mucho más importante que el tamaño del cuerpo”, afirma Kelley Harris, profesora asistente de ciencias del genoma en la Universidad de Washington. “En la literatura anterior, esas hipótesis están más en pie de igualdad”.

Harris elogia los hallazgos como un comienzo apasionante para responder algunas de estas grandes preguntas sobre qué factores son los determinantes más importantes de la tasa de mutación y, por lo tanto, de la evolución. Además de esto, el estudio da a entender la enorme biodiversidad que existe en la naturaleza.

“La diversidad de la vida no es solo el aspecto de los animales”, afirma. Están «todas estas características que no se pueden ver, y poder observarlas en estudios como este hace que la biodiversidad sea aún más emocionante».

El artículo original, Animal Mutation Rates Reveal Traits That Speed Evolution, se publicó el 5 de abril de 2023 en Quanta Magazine.

Traducido por César Tomé López

El artículo Las tasas de mutación animal desvelan los rasgos que aceleran la evolución se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Complementos de colágeno: de lo que se come, no se cría

Foto: Hoang Vu Tuyen / Unsplash

Foto: Hoang Vu Tuyen / Unsplash

El negocio de los complementos dietéticos (fuentes concentradas de nutrientes destinadas a complementar la alimentación) va viento en popa. Las ventas han ido incrementándose año a año en España, especialmente desde la irrupción de la pandemia. Precisamente, en el año 2020, este sector facturó por primera vez más de 1.000 millones de euros. El fenómeno no obedece a un aumento considerable de los déficits nutricionales de los ciudadanos, sino principalmente a la potenciación del consumo injustificado de los complementos dietéticos motivada por un marketing engañoso.

Los reclamos publicitarios a través de diversos medios han ido sembrando la idea, poco a poco entre la población general, que el consumo de complementos es recomendable o incluso necesario para reforzar las defensas, potenciar la memoria, aumentar la vitalidad y la energía, prevenir las enfermedades cardiovasculares o el cáncer… Tales afirmaciones no están respaldadas por los ensayos clínicos realizados con personas sanas, sin problemas nutricionales.

Entre los complementos dietéticos estrella destaca el colágeno. Los productos con esta proteína suelen tener un lugar destacado en las farmacias (por las ventas y el margen de beneficios que supone). Además, no son pocos los médicos que aconsejan su consumo para diversas indicaciones como proteger las articulaciones o disminuir el impacto de diversas enfermedades articulares como la artrosis, mejorar la salud de la piel y los músculos o prevenir la desmineralización de los huesos (que puede terminar en una osteoporosis).

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y tiene una función fundamental: da estabilidad estructural a los diferentes tejidos (huesos, músculos, cartílago, piel, corazón, pulmón…), . Sin embargo, con la edad, la producción de esta proteína va disminuyendo, lo que influye, por ejemplo, en la aparición de arrugas en la piel. Por otro lado, en enfermedades como la artrosis (asociada al envejecimiento), se produce la destrucción del cartílago y de varias proteínas, como el colágeno.

Como el colágeno es una proteína esencial en la composición de multitud de tejidos donde da soporte y su producción disminuye conforme envejecemos, en algún momento a alguien se le ocurrió una idea, en apariencia lógica: ¿Por qué no tomamos colágeno para compensar ese déficit? Básicamente, la expectativa es que si ingerimos más colágeno, aportaremos más colágeno a nuestros tejidos. Lo que en la cultura popular conocemos como «de lo que se come, se cría».

Sin embargo, la realidad es puñetera. En primer lugar, el colágeno es una proteína enorme que no puede absorberse directamente en el intestino. Esto implica que antes tiene que degradarse en aminoácidos (glicina, prolina y lisina) para poder pasar a través de la barrera intestinal y llegar a la sangre. Una vez allí, estos aminoácidos se distribuyen por las diferentes células del cuerpo humano. ¿Qué implica esto? Que cuando una persona toma complementos de colágeno (aunque sea hidrolizado), no se absorbe colágeno, sino sus elementos individuales: los aminoácidos. Estos aminoácidos, además, se van a utilizar en el cuerpo humano para producir también multitud de proteínas diferentes, no solo el colágeno. ¿Cómo sabe nuestro organismo que estas moléculas deben ir justamente a producir más colágeno y no otras proteínas? Pues no lo sabe. Tampoco hay ninguna prueba de que aportar más aminoácidos al cuerpo vaya a estimular la propia producción de colágeno en el organismo. De hecho, si la síntesis de esta molécula disminuye con la edad, lo más probable es que esto no se deba a un déficit de aminoácidos, sino al envejecimiento de las células que ya no son tan eficaces a la hora de producir colágeno.

No se trata solo de que el supuesto mecanismo de acción que explicaría el beneficio de los complementos de colágeno no tenga lógica alguna cuando se mira con detalle. Los estudios de más calidad con personas sanas han observado que estos productos tienen un efecto equivalente al placebo a la hora de proteger las articulaciones, atenuar los síntomas de la artrosis y tener otros beneficios para la salud. En ese sentido, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), institución que se encarga de valorar periódicamente las alegaciones saludables de los productos alimentarios, concluyó en 2011 que no existía relación de causa y efecto entre el consumo de colágeno hidrolizado y el mantenimiento de las articulaciones. Años, más tarde, determinó que tampoco se habían demostrado efectos beneficiosos sobre la piel.

A toda la información anterior se une un dato clave: salvo que tengamos una dieta pobre en proteínas, en nuestra alimentación cotidiana ya incorporamos los nutrientes más que suficientes para absorber los aminoácidos necesarios para producir colágeno o cualquier otra proteína. En otras palabras, con una dieta saludable y en personas sanas y sin requerimientos especiales, es absolutamente innecesario consumir complementos de colágeno. Porque, a diferencia de lo que afirma el popular refrán, la realidad es que: «de lo que se come, no se cría».

Para saber más:

La ciencia de la cosmética antioxidante contra los radicales libres

La ciencia del protector solar

La extraña paradoja tras los suplementos de vitamina D

Sobre la autora: Esther Samper (Shora) es médica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular y divulgadora científica

El artículo Complementos de colágeno: de lo que se come, no se cría se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Filosofía de la ciencia y comunicación científica… por ChatGPT

El texto que sigue ha sido generado por ChatGPT de una tacada, en respuesta a «escribe un artículo sobre filosofía de la ciencia y comunicación científica de más 600 palabras y menos de 900″. El texto resultante tiene 884 palabras. No ha sido editado ni corregido de ninguna forma, por lo que se aprecian algunas cuestiones estilísticas menores que podrían ser alteradas por un editor humano.

Una de las cosas más llamativas para mí es que opta por interpretar la «y» que une los dos campos de conocimiento de forma activa, es decir, no se limita a exponer definiciones, o enumerar diferencias, sino que relaciona y argumenta, creando un texto coherente que defiende una opinión de entre las varias posibles; algo que consideraríamos creativo. Esto está relacionado directamente con Las impredecibles capacidades emergentes en grandes modelos de IA.

Puede usarse, pero está obsoleta. Foto: Patrick Fore / Unsplash

Puede usarse, pero está obsoleta. Foto: Patrick Fore / UnsplashLa filosofía de la ciencia es un campo de estudio que busca comprender los fundamentos teóricos, metodológicos y epistemológicos de la actividad científica. A menudo se dice que la filosofía de la ciencia se ocupa de preguntas tales como: ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se distingue la ciencia de otras formas de conocimiento? ¿Cómo se construyen y validan las teorías científicas? ¿Cómo se relacionan los datos empíricos con las teorías científicas? ¿Qué papel juega la observación y la experimentación en la ciencia? ¿Cómo se relacionan la ciencia y la sociedad?

Estas preguntas pueden parecer abstractas y de interés principalmente para filósofos y científicos teóricos, pero la filosofía de la ciencia es en realidad un tema muy importante para todos aquellos que se dedican a la comunicación científica. En este artículo, explicaré por qué la filosofía de la ciencia es relevante para la comunicación científica, y cómo un conocimiento básico de este campo puede ayudar a mejorar la calidad de la comunicación científica.

La comunicación científica es una actividad que se lleva a cabo en diferentes contextos y con diferentes objetivos. Puede ser un medio para transmitir los resultados de la investigación científica a otros científicos, para informar al público sobre los avances científicos, para persuadir a los tomadores de decisiones sobre la importancia de financiar la investigación científica, o para educar a los estudiantes sobre los conceptos científicos básicos. En todos estos contextos, la comunicación científica se basa en la presentación de hechos y teorías científicas, y en la explicación de cómo se obtienen y se validan estos hechos y teorías.

La filosofía de la ciencia puede ayudar a mejorar la calidad de la comunicación científica de varias maneras. En primer lugar, puede proporcionar un marco conceptual para comprender la naturaleza y los límites del conocimiento científico. La filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender que la ciencia es un proceso continuo de construcción de conocimiento, que las teorías científicas no son verdades absolutas sino explicaciones provisionales que están sujetas a cambio y revisión, y que la ciencia no puede proporcionar respuestas definitivas a todas las preguntas.

En segundo lugar, la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender las diferencias entre la ciencia y otras formas de conocimiento, como la religión, la pseudociencia o el sentido común. La filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender que la ciencia se basa en la evidencia empírica y en la lógica rigurosa, y que las afirmaciones científicas deben ser evaluadas en función de su coherencia interna, su consistencia con las teorías existentes y su capacidad para explicar los datos observables.

En tercer lugar, la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender los aspectos éticos y sociales de la actividad científica. La filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender cómo la ciencia puede tener impactos positivos o negativos en la sociedad, y cómo los valores y las normas pueden influir en las decisiones científicas. Los comunicadores científicos pueden beneficiarse de un conocimiento básico de la filosofía de la ciencia para abordar cuestiones éticas y sociales relacionadas con la investigación científica, como la manipulación genética, la inteligencia artificial, la privacidad de los datos, la equidad en el acceso a la información científica, entre otros temas.

En cuarto lugar, la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a evaluar críticamente las afirmaciones científicas. La filosofía de la ciencia puede proporcionar herramientas para distinguir entre la ciencia bien fundamentada y la pseudociencia, para detectar errores lógicos y argumentativos, para identificar las limitaciones de los estudios científicos y para evaluar la calidad de la evidencia empírica.

Por último, la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comunicar de manera efectiva los conceptos científicos complejos. La filosofía de la ciencia puede proporcionar una base teórica para la comunicación científica, ayudando a los comunicadores a estructurar la información de manera lógica y coherente, a seleccionar los conceptos más importantes para transmitir, a identificar y corregir malentendidos y errores comunes, y a comunicar la incertidumbre y los límites del conocimiento científico.

En resumen, la filosofía de la ciencia es un campo de estudio fundamental para la comunicación científica. Un conocimiento básico de la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a comprender la naturaleza y los límites del conocimiento científico, a distinguir entre la ciencia y otras formas de conocimiento, a abordar cuestiones éticas y sociales relacionadas con la investigación científica, a evaluar críticamente las afirmaciones científicas, y a comunicar de manera efectiva los conceptos científicos complejos.

Además, la filosofía de la ciencia puede ayudar a los comunicadores científicos a mejorar su capacidad para colaborar con otros científicos y con el público en general. La filosofía de la ciencia puede proporcionar herramientas para la comunicación efectiva en equipos científicos interdisciplinarios, ayudando a los comunicadores a superar las barreras lingüísticas y conceptuales entre disciplinas, y a comprender mejor las implicaciones sociales y políticas de su investigación. También puede proporcionar herramientas para la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia, ayudando a los comunicadores a involucrar a los ciudadanos en debates sobre la investigación científica y a fomentar un diálogo abierto y constructivo sobre los desafíos científicos contemporáneos.

Sobre el autor: ChatGPT es un modelo trasformador generativo preentrenado (GPT, por sus siglas en inglés), un tipo de inteligencia artificial dentro de la categoría de los modelos de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés), de la empresa OpenAI.

Editado por: César Tomé López, divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Filosofía de la ciencia y comunicación científica… por ChatGPT se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

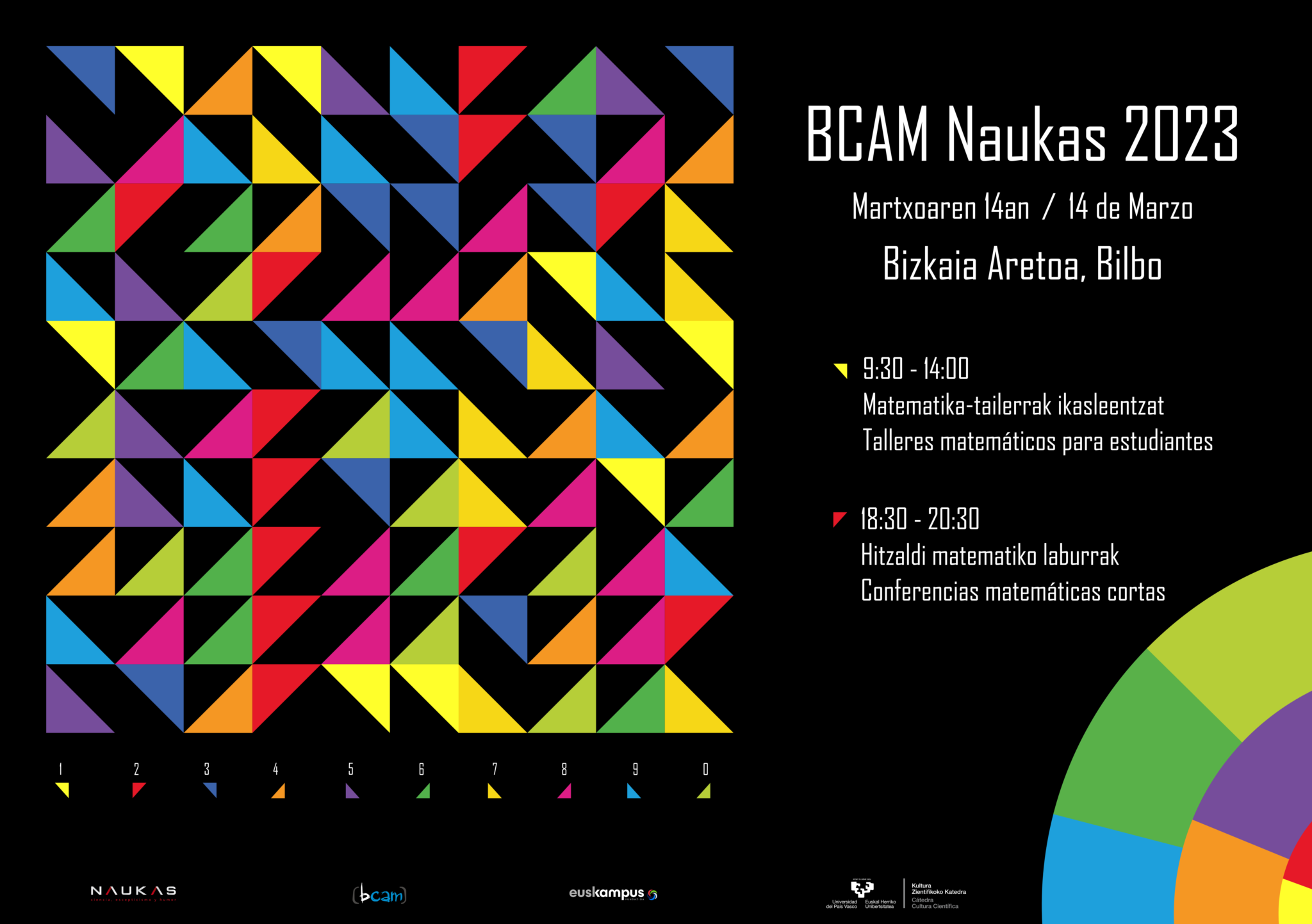

BCAM-Naukas 2023: Fotografía con lente matemática

Quizás sea el número más famoso de la historia. Lo cierto es que el número Pi, representado por la letra griega π, es una de las constantes matemáticas más importantes que existen en el mundo, estudiada por el ser humano desde hace más de 4.000 años. Este número irracional, que determina la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, concierne a múltiples disciplinas científicas como la física, la ingeniería y la geología, y tiene aplicaciones prácticas sorprendentes en nuestro día a día.

La fascinación que ha suscitado durante siglos es tal que el popular número cuenta con su propio día en el calendario, así el mes de marzo se celebra el Día de Pi en todo el planeta.

Este evento internacional vino de la mano del físico estadounidense Larry Shaw, quien en 1988 lanzó la propuesta de celebrar esta efeméride. La forma en la que se escribe el 14 de marzo en inglés y euskera coincide con los tres primeros dígitos de la famosa constante matemática: 3-14 martxoaren 14 en euskara / 3-14 March, 14th en inglés. En los últimos años, la conmemoración del Día de Pi se ha ido extendiendo, hasta tal punto que el 26 de noviembre de 2019 la UNESCO proclamó el 14 de marzo Día Internacional de las Matemáticas.

Un año más, el Basque Center for applied Mathematics-BCAM y la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU se han sumado a la celebración, organizando la cuarta edición del evento BCAM NAUKAS, que tuvo lugar el 14 de marzo en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU.

La primera charla, Fotografía con lente matemática, corrió a cargo de la profesora del departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPV/EHU y fotógrafa aficionada, Irantzu Barrio.

Si no ve correctamente el vídeo, use este enlace.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo BCAM-Naukas 2023: Fotografía con lente matemática se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

La serendipia de la galaxia enana más lejana

Un equipo internacional, del que forma parte el profesor Ikerbasque de la UPV/EHU y asociado al Donostia International Physics Center (DIPC) Tom Broadhurst, utilizó la alta resolución del Telescopio Espacial James Webb (JWST) combinada con una poderosa lente gravitacional para concluir que las galaxias que se formaron en el universo primitivo eran normalmente muy pequeñas y que, en un proceso de evolución jerárquico, estas galaxias se fueron fusionando por gravedad mutua hasta formar galaxias masivas como nuestra Vía Láctea.

El equipo miró más de 13.000 millones de años atrás para descubrir una galaxia enana muy poco brillante que podría ayudar a los astrónomos a saber más sobre las galaxias que existían poco después del Big Bang. Los 3 círculos de la imagen en color son las 3 imágenes de la galaxia lejana aumentada por el cúmulo de galaxias brillantes que se encuentran en primer plano. Imagen; ESA/Webb, NASA & CSA, P. Kelly.

El equipo miró más de 13.000 millones de años atrás para descubrir una galaxia enana muy poco brillante que podría ayudar a los astrónomos a saber más sobre las galaxias que existían poco después del Big Bang. Los 3 círculos de la imagen en color son las 3 imágenes de la galaxia lejana aumentada por el cúmulo de galaxias brillantes que se encuentran en primer plano. Imagen; ESA/Webb, NASA & CSA, P. Kelly.Mediante el análisis de los espectros de varias galaxias en el Universo lejano, el equipo ha podido confirmar además la detección de la galaxia enana más distante encontrada hasta la fecha. Según explica Broadhurst, “esta galaxia pequeña y de muy baja luminosidad es una de las primeras que se formaron, solo 500 millones de años después del Big Bang, cuando el volumen del universo era unas mil veces menor que el actual”.

Broadhurst forma parte de un equipo internacional que cuenta con una gran asignación de tiempo del JWST para estudiar estrellas y galaxias en el universo lejano a través de lentes gravitacionales, un método que utiliza objetos masivos, como cúmulos de galaxias, que magnifican en luminosidad y tamaño los objetos que se encuentran detrás. A principios de este año, el equipo ya había medido el espectro de varias estrellas y galaxias mediante esta técnica, “y nos sentimos muy emocionados al detectar una galaxia con un desplazamiento al rojo muy elevado”. Las últimas observaciones permitieron al equipo confirmar que “la estimación de la distancia de esta galaxia es fiable al 100 %, porque hemos sido capaces de reconocer elementos distintivos en su espectro, como hidrógeno, carbono, oxígeno y neón, que provienen de su gas caliente”.

Pura serendipiaLas mediciones del tamaño de esta galaxia han revelado que se trata de una galaxia enana de muy baja luminosidad situada a 13.200 millones de años luz. Estas mediciones han sido realizadas “gracias a la alta resolución del telescopio James Webb combinada con el poder magnificador de un cúmulo masivo de galaxias que se encuentra en primer plano, que actúa como una lente gigante”, explica el profesor. Broadhurst es un experimentado espectroscopista y experto en lentes gravitacionales, por lo que su trabajo ha consistido en “interpretar el espectro y estimar la amplificación de esta galaxia, mediante un modelo del campo gravitatorio del gran cúmulo de galaxias que actúa como lente en este caso”.

Según explica el investigador, “esta galaxia no era nuestro objetivo principal, pero afortunadamente apareció en las imágenes obtenidas con el James Webb, por lo que decidimos añadirla a nuestra lista de objetivos para una espectroscopía de seguimiento”. Esta serendipia ha llevado al equipo a concluir que “es muy posible que este tipo de galaxia enana y poco luminosa sea típica de las primeras galaxias que se formaron en el Universo primitivo, en lugar de galaxias más brillantes, como afirman otros grupos que no utilizan lentes gravitacionales”.

Referencia:

Hayley Williams, Patrick L. Kelly, Wenlei Chen, Gabriel Brammer, Adi Zitrin, Tommaso Treu, Claudia Scarlata, Anton M. Koekemoer, Masamune Oguri, Yu-Heng Lin, Jose M. Diego, Mario Nonino, Jens Hjorth, Danial Langeroodi, Tom Broadhurst, Noah Rogers, Ismael Perez-Fournon, Ryan J. Foley, Saurabh Jha, Alexei V. Filippenko, Lou Strolger, Justin Pierel, Frederick Poidevin, and Lilan Yang (2023) A magnified compact galaxy at redshift 9.51 with strong nebular emission lines Science DOI: 10.1126/science.adf5307

Para saber más:

La estrella individual más lejana jamás vista

Las lentes gravitacionales permiten observar la aparición de una supernova varias veces

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo La serendipia de la galaxia enana más lejana se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Desmitificando: El maíz transgénico y la mariposa monarca

monarca

El cultivo de maíz modificado genéticamente que sintetiza proteínas con capacidad insecticida de la bacteria Bacillus thuringiensis, el llamado maíz ttrasngénico Bt, ha aumentado exponencialmente desde las primeras variedades sembradas en 1996 en Estados Unidos y un año después en Canadá. La toxina que producen es la Cry1Ab que controla los insectos barrenadores del tallo del maíz de las especies de lepidóptero Ostrinia nubilalis y Diatraea saccharalis. Las proteínas cry se unen a receptores específicos de las membranas de las células epiteliales del tubo digestivo medio de insectos y las destruyen. Si las células no tienen receptores de proteínas cry no son afectadas por ellas. La historia del desarrollo de este maíz con el gen con capacidad insecticida la cuenta una de las participantes, Laura Privalle, en los laboratorios de la compañía CIBA-Geigy en los años ochenta.

En la revisión de Matías García y sus colegas del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC en Madrid, se menciona que hasta el momento, en 2023, se han comercializado 210 tipos de maíz transgénico con resistencia a insectos y, en concreto, son 181 contra lepidópteros y 126 contra coleópteros.

El maíz Bt ha sido, como he mencionado, ampliamente cultivado en muchos países debido a su eficacia contra algunas plagas dañinas, lo que hace que sea competitivo además de suponer beneficios económicos, sociales y ambientales. beneficios sociales. En la Unión Europea (UE), se autorizaron solo dos variantes de maíz Bt, ambas productoras de Cry1Ab, para su cultivo hasta 2023: Bt176 (de la empresa Syngenta) de 1998 a 2005, y MON810 (de Monsanto) desde 2003. La variante de Syngenta se retiró en 2006 y, desde entonces, solo queda la de Monsanto. Entre 2011 y 2021 se cultivaron en la UE de 100000 a 130000 toneladas anuales de esta variante, un 0.05% de los cultivos transgénicos a nivel global.

De los 27 países que componen la Unión Europea, ocho han cultivado maíz Bt en algún momento: España, Portugal, Francia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumanía. Sin embargo, desde 2017 solo España y Portugal han plantado esta variante de maíz y solo España lo ha cultivado de manera continua desde 1998, durante 24 años desde entonces hasta 2021. Donde más se siembra es en Cataluña, seguida de Aragón y Navarra, por ser las zonas donde las plagas que se controlan con esta variante son más abundantes.

En el estudio de Matías García y su grupo, se indica que el seguimiento a partir de bioensayos de laboratorio muestra que hasta 2021 no se ha producido una disminución de la susceptibilidad a Cry1Ab en estas plagas, confirmando que el maíz Bt sigue siendo eficaz. En la revisión a nivel global publicada este año por Bruce Tabashnik y sus colegas, de la Universidad de Arizona en Tucson, han encontrado un caso de resistencia a Ostrinia nubilalis, en Canadá, y dos casos a Diatraea saccharalis, ambos en Argentina.

Foto: Steve Corey / Wikimedia Commons

Foto: Steve Corey / Wikimedia CommonsEl debate sobre la utilización del maíz Bt comenzó en 1999 con la publicación de un breve artículo, firmado por John Losey y su grupo, de la Universidad Cornell de Ithaca, en Nature. Después de ensayar los efectos del polen del maíz transgénico sobre larvas de la mariposa monarca Danaus plexippus, muy conocida en Estados Unidos por su gran migración. Después de estudiarlo en el laboratorio llegaron a la conclusión de que había un efecto significativo del polen sobre la supervivencia de las larvas de la monarca, además de cambios en su conducta para la alimentación y un menor crecimiento. Los autores pedían más datos para evaluar los riesgos asociados con el uso de transgénicos y compararlos con los que provocan los que plantea el uso de pesticidas y otras tácticas de control de plagas.

Dos años más tarde, en 2001, Richard Hellmich y su equipo, del Departamento de Agricultura, ensayaron los efectos del maíz Bt con la variante Cry1Ab sobre larvas de la mariposa monarca y concluyeron que no tiene efectos agudos sobre ellas en entornos en el campo. Y en 2002 se publicó en Inglaterra una nueva revisión, por el grupo de Angharad Gatehouse, de la Universidad de Newcastle, llega a la misma conclusión: el cultivo de las variedades comerciales de maíz Bt (Monsanto y Novartis) no supone un riesgo significativo para las poblaciones de la mariposa monarca y, en general, para insectos que no son el blanco de la capacidad insecticida de Cry1Ab, incluyendo a los polinizadores. Para 2002 la siembra de maíz Bt ha crecido más de un 40% mientras que las poblaciones de la mariposa monarca han aumentado un 30%. Para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, según el resumen de Mike Mendelsohn y sus colegas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el maíz Bt no presenta riesgos para el ambiente ni para la salud humana.

Y en el meta-análisis de 47 experimentos de campo publicado en 2007 por Michelle Marvier y sus colegas, de la Universidad Santa Clara de California, los autores concluyen que los invertebrados que no son el objetivo de la capacidad insecticida del maíz Bt son más abundantes en los campos de este cultivo que en los tratados con insecticidas.

Referencias:

García, M. et al. 2023. Monitoring insect resistance to Bt maize in the European Union: Update, challenges, and future prospects. Journal of Economic Entomology doi: 10.1093/jee/toac154.

Gatehouse, A.M.R. et al. 2002. The case of monarch butterfly: a verdict is returned. Trends in Genetics 18: 249-251.

Hellmich, R.L. et al. 2001. Monarch larvae sensitivity to Bacillus thuringiensis-purified proteins and pollen. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 98: 11925-11930.

Losey, J.E. et al. 1999. Transgenic pollen harms monarch larvae. Nature 399: 214.

Marvier, M. et al. 2007. A meta-analysis of effects of Bt cotton and maize on nontarget invertebrates. Science 316: 1475-1477.

Mendelsohn, M. et al. 2003. Are Bt crops safe? Nature Biotechnology 21: 1003-1009.

Privalle, L.S. 2017. The story behind the approval of the first Bt maize product. En “Women in sustainable agriculture and food biotechnology”, p. 71-83. Ed. por L.S. Privalle. Springer Int. Publ. Suiza.

Tabashnik, B.E. et al. 2023. Global patterns of insect resistance to transgenic Bt crops: The first 25 years. Journal of Economic Entomology doi: 10.1093/jee/toac183.

Wikipedia. 2023. Genetically modified maize. March 25.

Para saber más:

La historia de Cruz Gallastegui y el maíz híbrido

Ciencia, creencias, política y matar al mensajero

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo Desmitificando: El maíz transgénico y la mariposa monarca se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

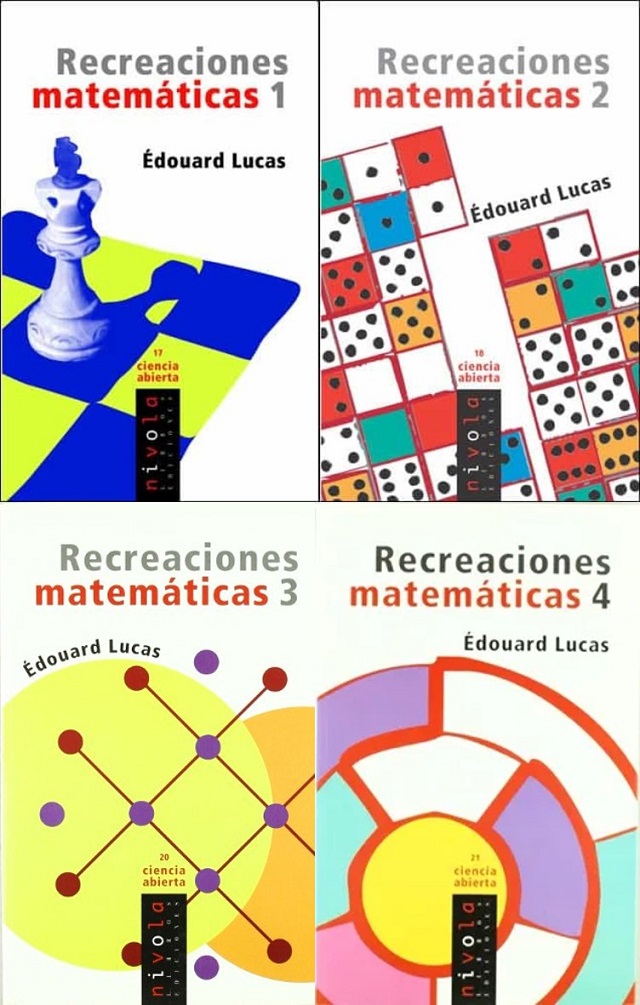

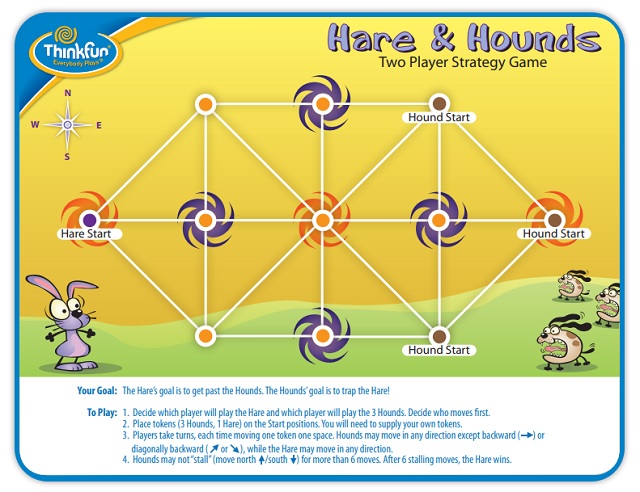

El juego militar francés

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica vamos a hablar de un interesante juego de estrategia para dos jugadores que fue descrito y estudiado en un libro maravilloso, como es Recreaciones matemáticas (que tenemos la suerte de que esté traducido al castellano, aunque no sea fácil de conseguir en estos momentos), del matemático francés Édouard Lucas (1842-1891) y posteriormente recuperado por el gran divulgador de las matemáticas Martin Gardner (1914-2010), en su columna en la revista Scientific American de juegos matemáticos, en 1963. Se trata del juego militar francés, que recibe también otros nombres como el juego de los soldados, la liebre y los sabuesos, o el halcón y las palomas.

Portadas de los cuatro volúmenes de Recreaciones matemáticas, de Édouard Lucas, publicados por la editorial Nivola en 2007 y 2008

Portadas de los cuatro volúmenes de Recreaciones matemáticas, de Édouard Lucas, publicados por la editorial Nivola en 2007 y 2008En el volumen 3 de Recreaciones matemáticas (publicado originalmente, de forma póstuma, en 1893), Édouard Lucas habla de un juego con cierta fama en los círculos militares franceses, que recibe el nombre el juego militar, e incluso menciona un evento relacionado con el mismo que ocurrió en un famoso café de París, el café de la Regencia, un sitio habitual de los jugadores y apasionados del ajedrez. Aunque Lucas ya había publicado esa información en el artículo Recreaciones científicas, el juego militar de la revista científica La Nature en el año 1887.

Portada de la revista La Nature, de 1887, en la que aparece publicado el artículo Recreaciones científicas, el juego militar

Portada de la revista La Nature, de 1887, en la que aparece publicado el artículo Recreaciones científicas, el juego militarEn el citado artículo, así como en el volumen 3 de Recreaciones matemáticas, sobre el juego militar Lucas escribe que el juego aparece mencionado en una revista militar, el Bulletin de la Réunion des officers, de agosto de 1886, otorgándose la autoría del juego a un militar francés, Louis Dyen. Lucas incluye el siguiente párrafo de dicha publicación:

El Sr. Louis Dyen, subteniente retirado, caballero de la Legión de honor, ha dedicado su tiempo libre a la creación de un juego militar que ha ofrecido a la biblioteca y que, por sus variadas combinaciones, da una idea sobre las estratégicas maniobras empleadas por tres brigadas de caballería para cortar las comunicaciones de un cuerpo de ejercito que están asediando. Bajo una apariencia de las más simples, el juego militar presenta una variedad de combinaciones muy complicadas. La partida material del juego se compone de un tablero, parecido al del ajedrez, en el que hay 11 casillas, unidas a sus vecinas por otras tantas líneas rectas, que marcan otras tantas etapas que cada brigada debe superar para cortar al cuerpo de ejército sus comunicaciones y que el cuerpo de ejército dbe superar para evitar ser bloqueado. El cuerpo del ejército saldrá victorioso cuando, tras un número de etapas fijado con anterioridad, no se haya podido inmovilizar; es vencido en caso contrario. Menos difícil que el ajedrez el juego militar es más instructivo y merece ser recomendado como una distracción de las más útiles a los oficiales y a los suboficiales.

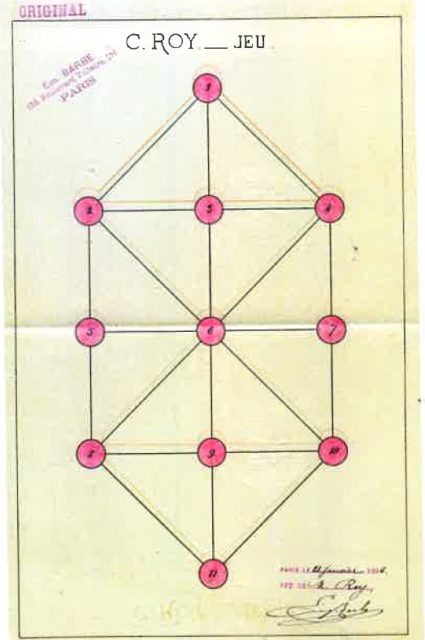

Sin embargo, la autoría del juego no está clara. El propio Édouard Lucas escribe la siguiente nota: “Según Martin Gall [que es un seudónimo del campeón de ajedrez francés Jules Arnous de Riviére (1830–1905)], cronista de juegos de combinación del Journal Gil Blas, el inventor del Juego militar sería el Sr. Constant Roy, de Saint-Mandé (Seine) [que son unos suburbios de París]”. El ingeniero francés Constant Roy patentó este juego en enero de 1886 (patente número 173.665) con el nombre Système de jeu dit le stratagème militaire (Sistema de juego llamado la estratagema militar).

Diseño del tablero del juego militar que aparece en la patente del ingeniero francés Constant Roy

Diseño del tablero del juego militar que aparece en la patente del ingeniero francés Constant Roy

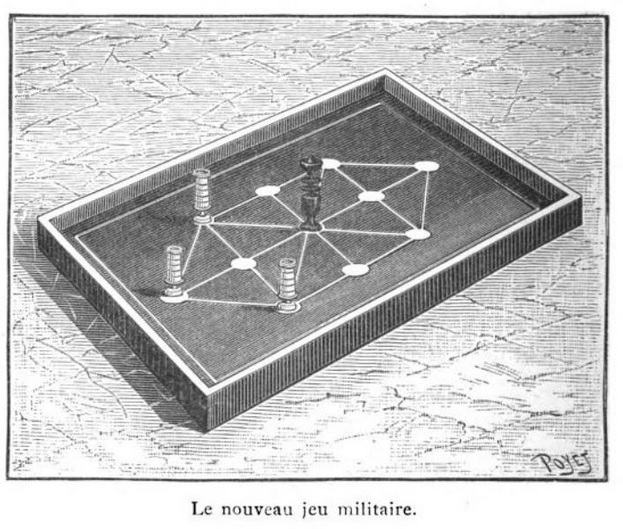

Tablero del juego militar que incluye Édouard Lucas en el artículo sobre este juego de estrategia

Tablero del juego militar que incluye Édouard Lucas en el artículo sobre este juego de estrategiaAprendiendo a jugar

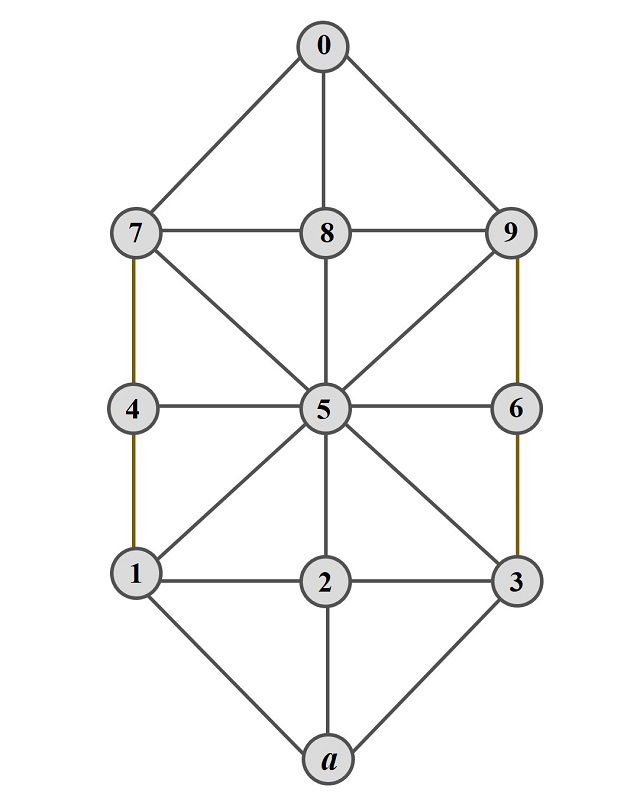

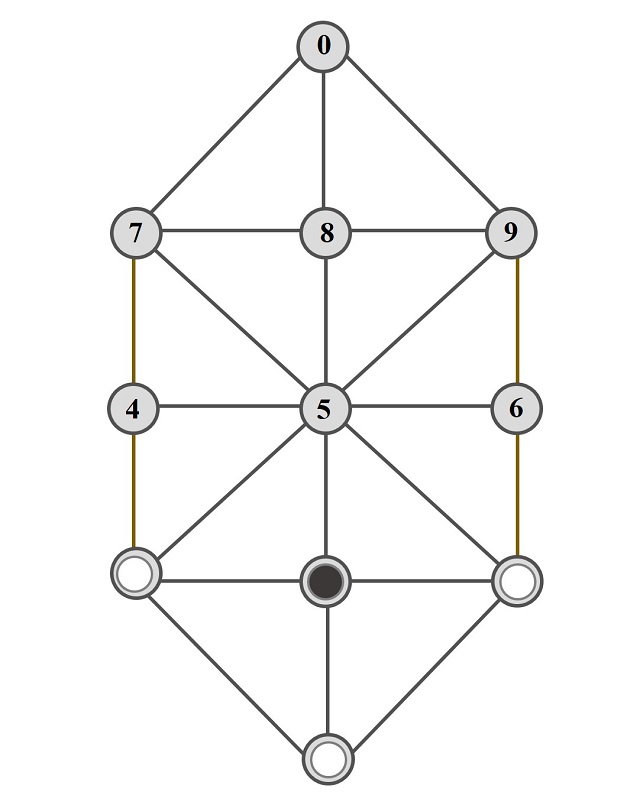

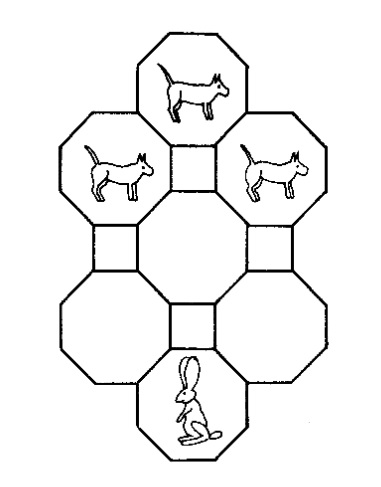

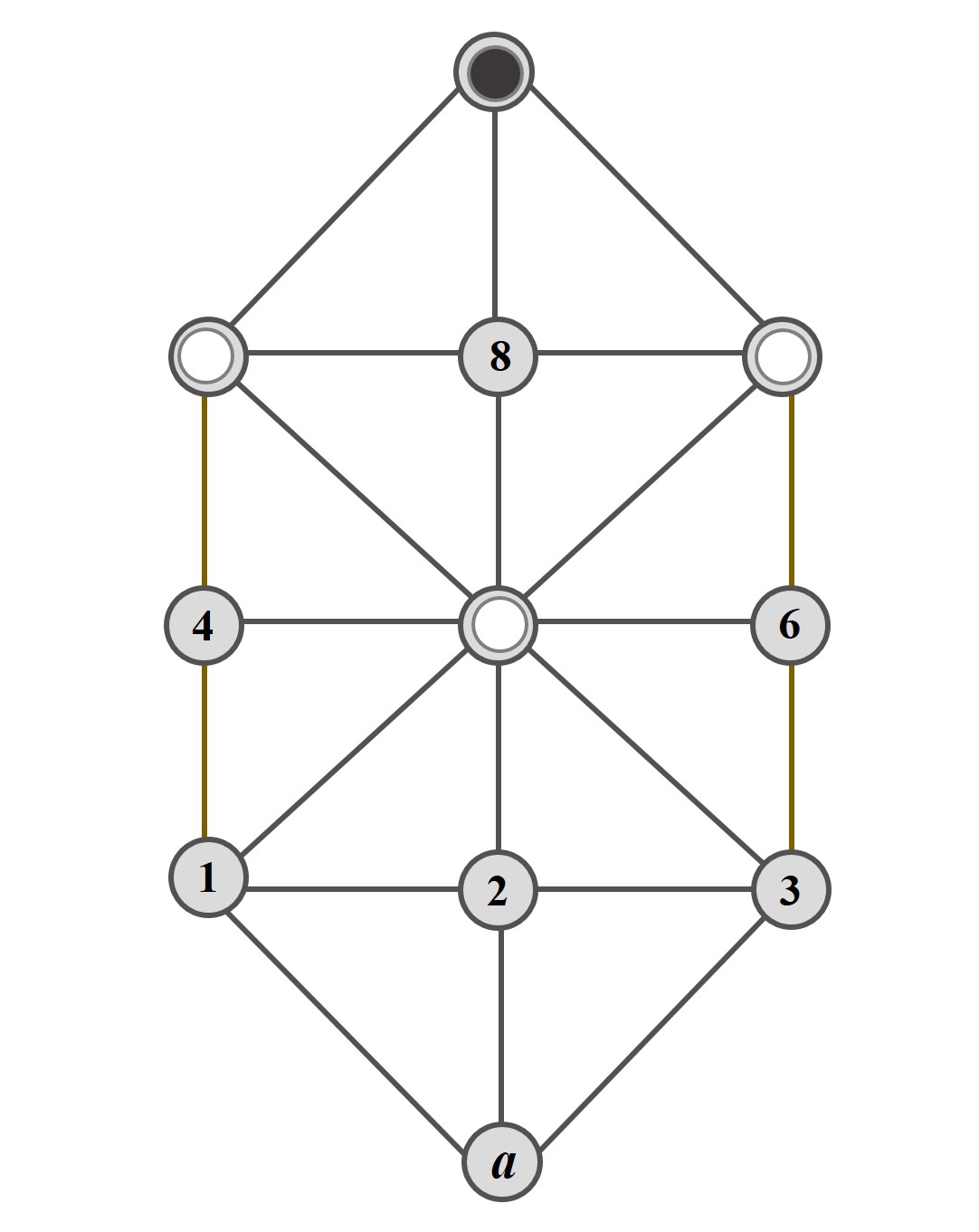

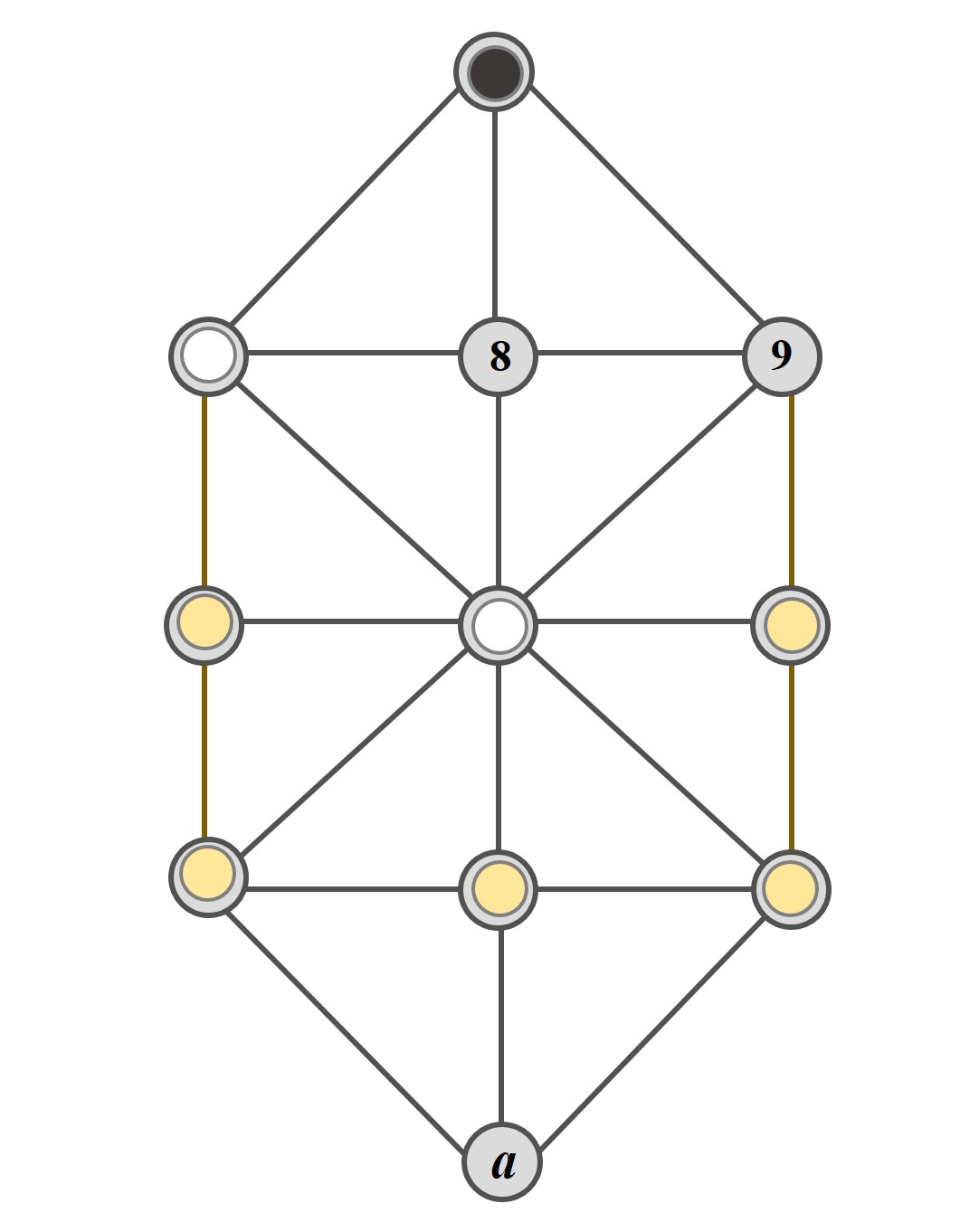

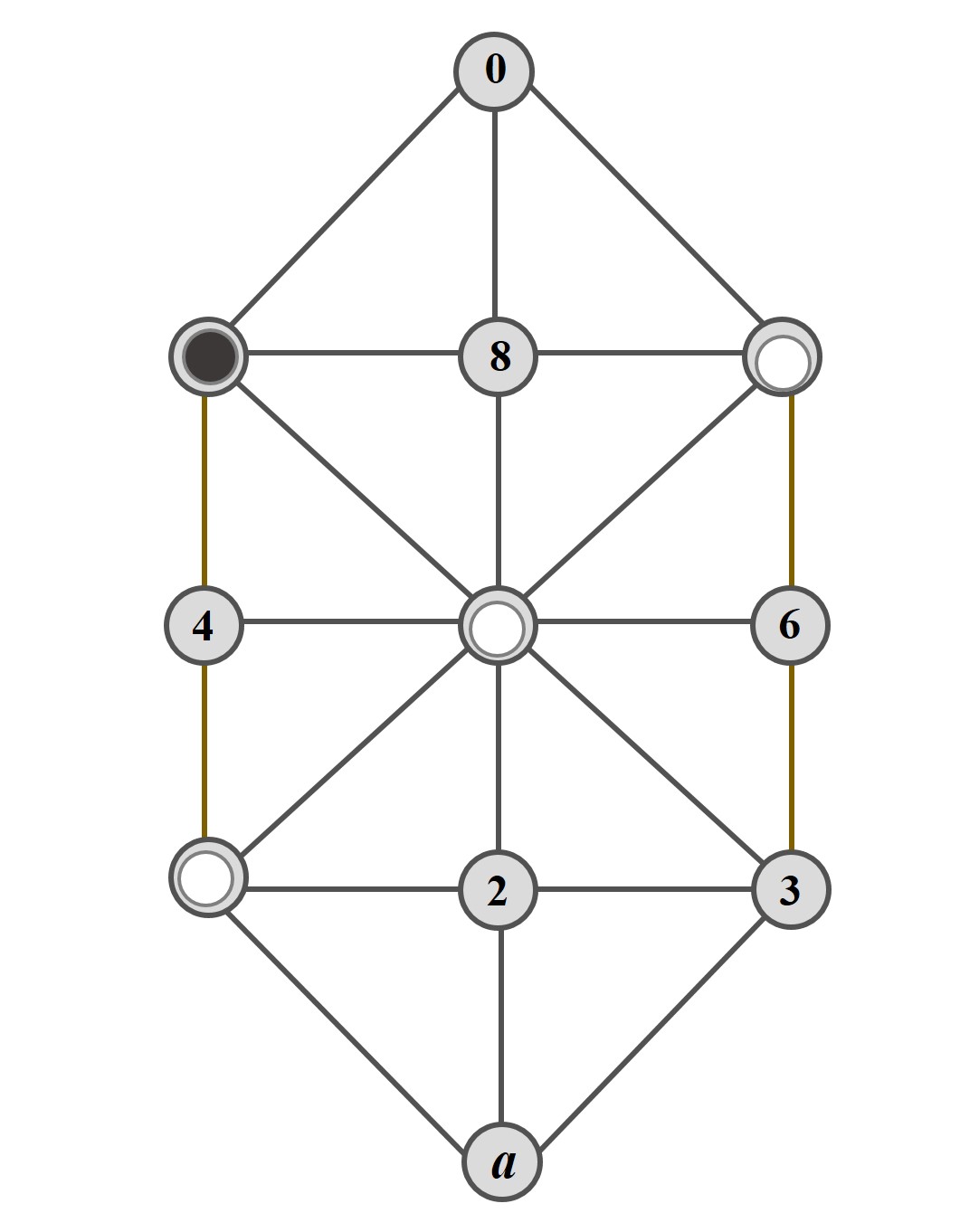

Pero vayamos con las reglas del juego. El tablero consta de 11 casillas, cada una de las cuales está unida por aristas con las casillas adyacentes. Como se puede observar en las imágenes anteriores, las 9 casillas del centro, que forman un cuadrado y están unidas como en el tres en raya (que Lucas numera del 1 al 9, como se ve en la siguiente imagen), mientas que hay 2 casillas más (una la casilla 0 y otra la casilla a, en la siguiente imagen) situadas cerca de dos lados opuestos del cuadrado central y unidas a las tres casillas de cada lado cercano. Y hay cuatro fichas, tres se corresponden con las torres (imagen de Lucas) o las brigadas de caballería (versión de Louis Dyen) en la versión militar o con los sabuesos o palomas (fichas blancas en el siguiente tablero) en las otras versiones, y otra ficha que se corresponde con el cuerpo del ejército, en la versión militar, o con la liebre o el halcón (ficha negra en el siguiente tablero), en las otras versiones.

Tablero del juego militar francés, con la notación de las casillas de Édouard Lucas

Tablero del juego militar francés, con la notación de las casillas de Édouard Lucas

El objetivo del juego es el siguiente, para los sabuesos (fichas blancas) bloquear a la liebre (ficha negra) y para la liebre escapar de los sabuesos.

Las reglas del juego son las siguientes:

1. En la posición inicial los sabuesos (fichas blancas) están en un extremo del tablero (véase la siguiente imagen), por ejemplo, en las casillas 1, a y 3 de la notación de Lucas, mientras que la liebre (ficha negra) está en la casilla adyacente a las otras tres, la casilla 2 en la notación de Lucas.

2. Hay dos jugadores, uno juega con las fichas blancas (los sabuesos) y el otro con la ficha negra (la liebre), y cada uno de ellos mueve, por turnos, una de sus fichas hacia una casilla adyacente. Y empieza el jugador que juega con la liebre.

3. Las fichas blancas solo se pueden mover lateralmente o hacia adelante, mientras que la ficha negra se mueve en cualquier dirección.

4. Gana el jugador con juega con los sabuesos si estos bloquean a la liebre, es decir, la ficha negra no puede moverse hacia ninguna casilla adyacente, ya que están las fichas blancas bloqueándola; en caso contrario, es decir, si los sabuesos han sido incapaces de bloquear a la liebre, gana el jugador que juega con la liebre.

Posición inicial del juego militar francés, sobre el tablero con la notación de las casillas de Édouard Lucas

Posición inicial del juego militar francés, sobre el tablero con la notación de las casillas de Édouard Lucas

Pero, como os suelo decir cada vez que hablamos de juegos, lo primero que os recomiendo es

¡Jugar, jugar y jugar!

En el tercer volumen del libro Winning ways for your mathematical plays, de Elwyn R. Berlekamp, John H. Conway y Richard K. Guy, se utiliza un tablero diferente (con casillas que son cuadrados y octógonos, y la adyacencia se da cuando dos casillas comparten un lado), pero que esencialmente es el mismo.

Como menciona Édouard Lucas en el prospecto del juego se menciona, entre otras cosas, lo siguiente:

Este nuevo juego, basado en la estrategia militar y que parece, a primera vista, de una gran simplicidad, presenta, al contrario, movimientos difíciles y exige atención continua.

Los jugadores se encuentran pronto en presencia de combinaciones incalculables de defensa y de paso, dependiendo siempre del ataque y de la réplica, lo que permite compararlo con el juego del ajedrez.

A pesar de lo que dice el prospecto de que hay “combinaciones incalculables de defensa y de paso”, más bien el número de posiciones distintas del juego se pueden calcular con facilidad y no es un número excesivamente grande.

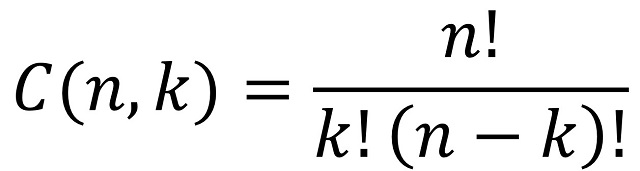

El cálculo del número de posiciones distintas del juego es un sencillo cálculo combinatorio. Por una parte, podemos pensar de cuántas formas pueden estar colocadas las fichas blancas (las torres o sabuesos), que son tres, sobre el tablero, que consta de 11 casillas. La respuesta es el número combinatorio C(11, 3), “11 sobre 3”, el número de formas de elegir 3 objetos (en este caso, casillas donde colocar las tres fichas blancas) de entre un total de 11 objetos (las casillas del juego) posibles. Recordemos que el número combinatorio C(n, k) (puede leerse sobre los números combinatorios en cualquier libro de combinatoria, aunque también podéis leer sobre ellos en cualquiera de mis dos últimos libros, La gran familia de los números, cuyo capítulo 6 está dedicado a familias de números que surgen del campo de la combinatoria, o Las matemáticas como herramienta de creación artística, que en su capítulo 4 habla de permutaciones y combinaciones en matemáticas y en arte contemporáneo) es

donde la operación factorial está definida como

![]()

Por lo tanto, el número de formas en las que pueden estar colocadas las fichas blancas sobre el tablero son C(11, 3) = 165.

Por otra parte, para cada una de esas 165 posiciones distintas de las tres fichas blancas, la ficha negra tiene 8 posibles casillas en las que estar colocadas, luego el número de posiciones distintas del juego, de formas de colocar las tres fichas blancas y la ficha negra son 165 por 8, esto es, 1.320 posiciones distintas del juego.

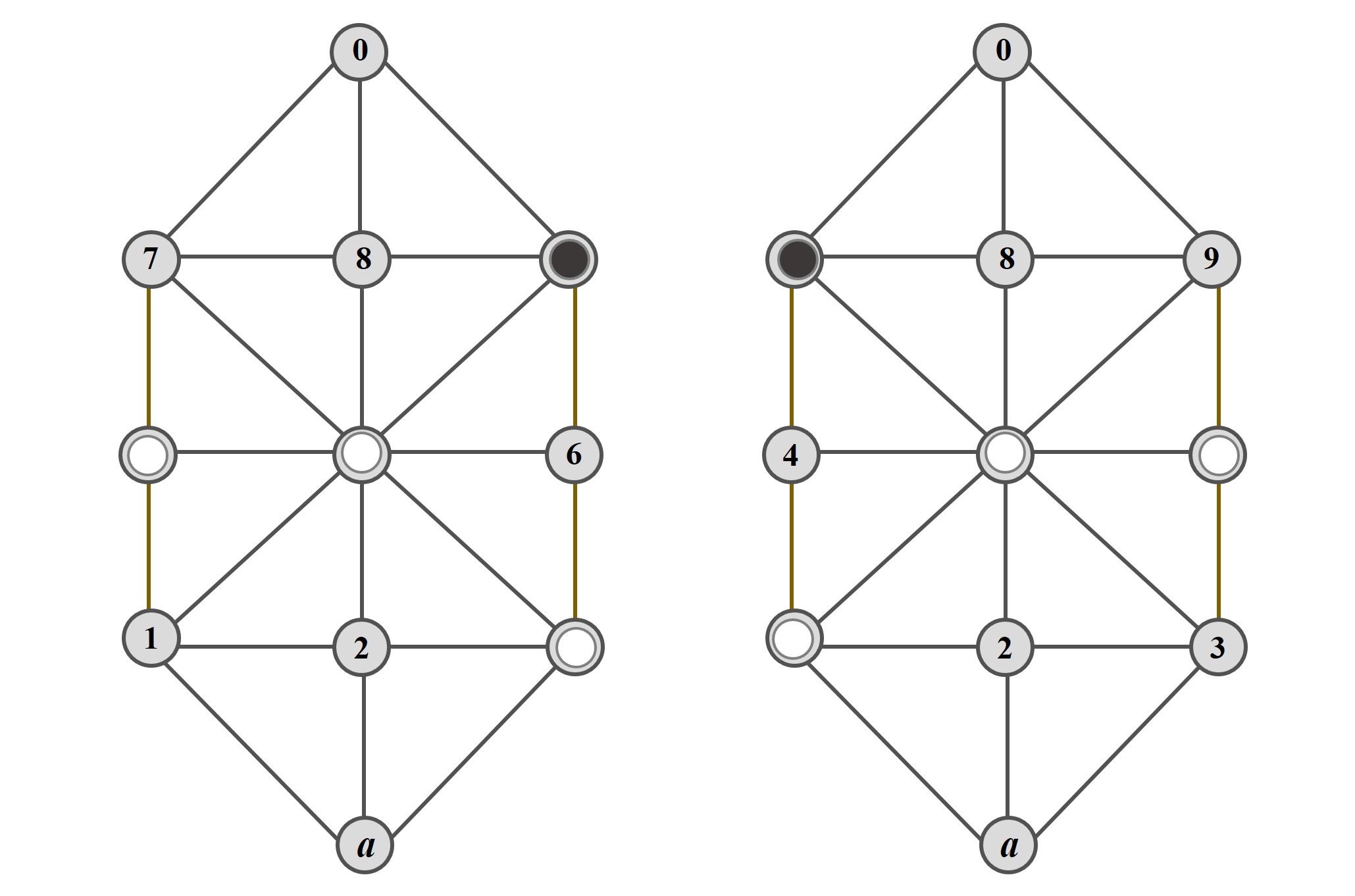

Aunque puede ocurrir que dos posiciones, aunque sean distintas, sean esencialmente la misma, ya que son simétricas respecto al eje que une las casillas exteriores a y 0, como las dos que se muestran en la siguiente imagen.

El prospecto del juego, después de lo anterior, continúa así:

Recompensas de cien francos son ofrecidas por el inventor a las personas que ganen tantas partidas como él mismo, y recompensas de mil francos a las que ganen más de la mitad.

Eso nos hace sospechar que seguramente existe alguna estrategia ganadora para alguno de los dos jugadores, el que juega con los sabuesos o el que juega con la liebre. De hecho, como hemos comentado al inicio de esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica el matemático Édouard Lucas ya analizó el juego, mostrando que existe una estrategia ganadora, en concreto, para las fichas blancas.

En primer lugar, Lucas analiza 6 finales de partida (que llama partidas elementales y denomina con las letras A, B, C, D, E y F), donde mueven las fichas blancas, en alguno de los cuales terminará la partida si las blancas juegan según la estrategia que veremos más adelante.

La partida elemental A

En este final de partida, que vemos representado en la siguiente imagen, mueven las fichas blancas y ganan en un solo movimiento. Basta trasladar la ficha blanca de la casilla 5 a la 8 y la ficha negra quedará bloqueada en la casilla 0, sin posibilidad de movimiento.

Partida elemental A

Partida elemental A

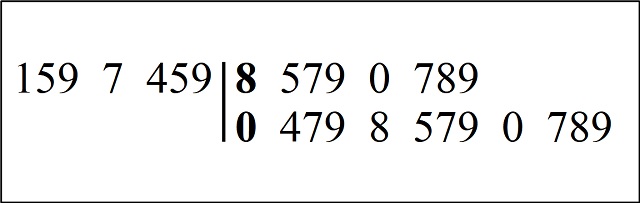

Podríamos describir ese final de partida como 579 0 789, donde los grupos de tres caracteres indican las posiciones de las tres fichas blancas después de que hayan movido las blancas y el grupo de un solo carácter indica la posición de la ficha negra después de que haya movido.

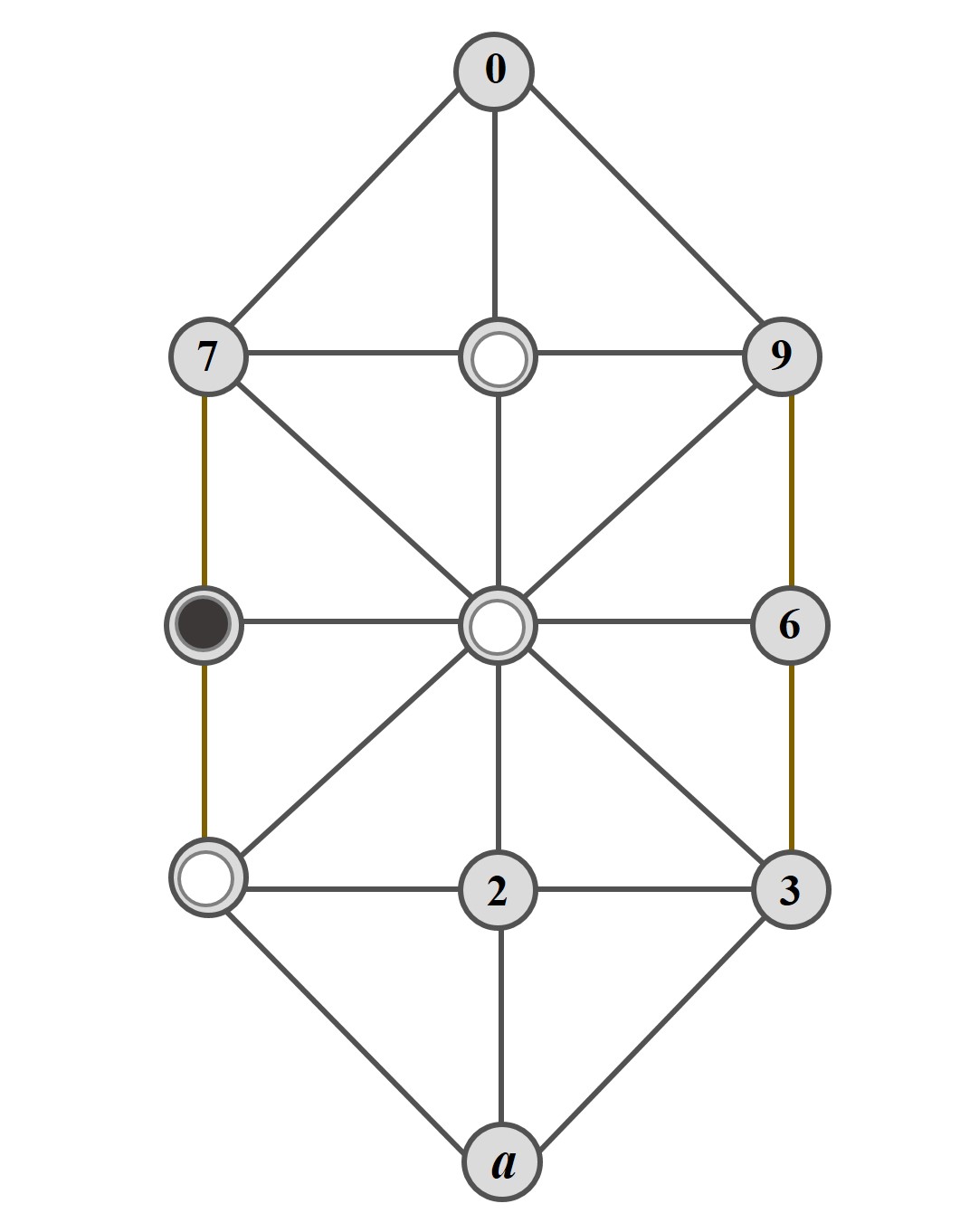

La partida elemental B

De nuevo mueven las fichas blancas y ganan en un solo movimiento, pasando la ficha blanca de la casilla 8 a la 7. Utilizando la anterior notación, la descripción de la partida sería 158 4 157.

Partida elemental B

Partida elemental B

Esta partida nos sirve para explicar que podríamos considerar la partida elemental simétrica (es decir, las fichas blancas estarían en las casillas 3, 5 y 8. mientras que la ficha negra estaría en la casilla 6), cuya solución es idéntica (la ficha de la casilla 8 pasa a la casilla 9). En todo el estudio que hace Lucas, y que estamos explicando aquí, evita repetir el análisis para las posiciones simétricas.

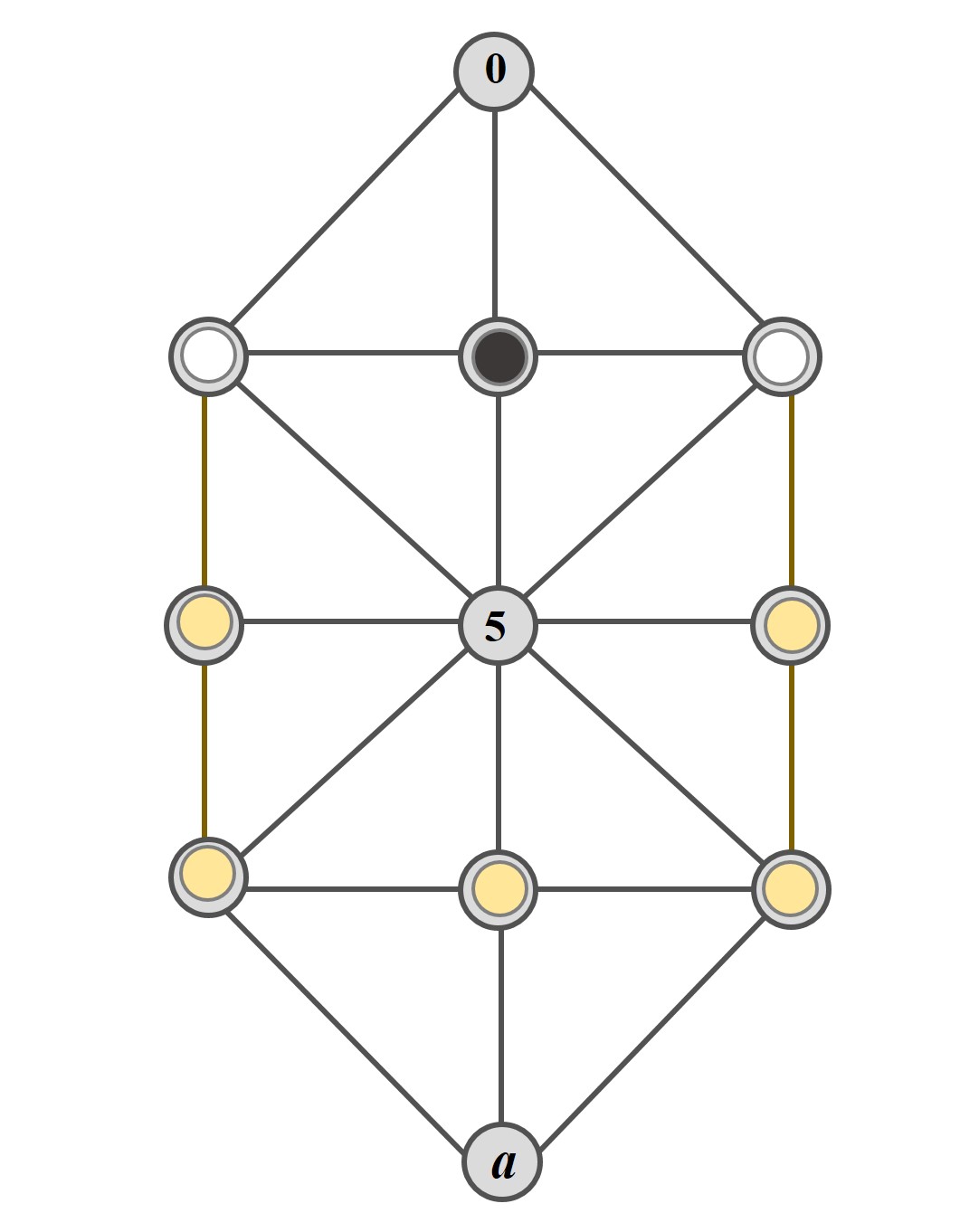

La partida elemental C

Para esta partida elemental donde dos de las fichas blancas están en las casillas 7 y 9, la otra ficha blanca puede estar en cualquiera de las casillas 1, 2, 3, 4 o 6 (que en la siguiente imagen hemos indicado dando un poco de color amarillo a la ficha), mientras que la ficha negra está en la casilla 8.

Las blancas mueven y ganan en dos movimientos. Se mueve la ficha blanca que está en la tercera casilla (una de las casillas 1, 2, 3, 4 o 6) a la casilla del centro, la casilla 5, luego a la casilla negra no le queda más remedio que ir a la casilla 0, y llegamos a la partida elemental A.

Partida elemental C

Partida elemental C

Según la notación de Lucas, asumiendo que la tercera ficha blanca estuviese en la casilla 1 (de forma similar para el resto), la partida elemental C se describiría como 179 8 579 0 789.

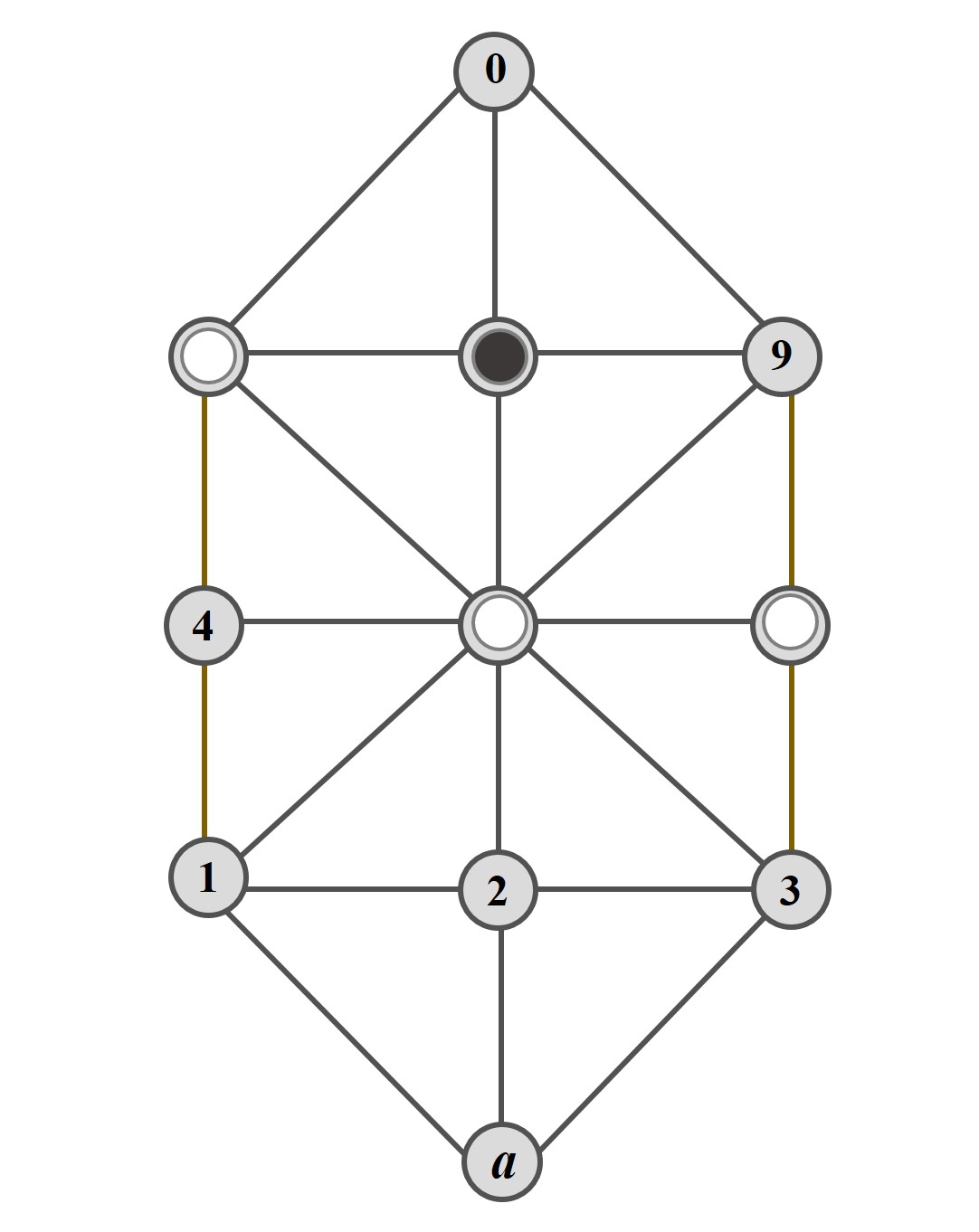

La partida elemental D

Otro sencillo final de partida en el que mueven las blancas y ganan en dos movimientos. Basta llevar la ficha de la casilla 6 a la 9, y estaremos en la partida elemental A. La descripción de la misma sería 567 8 579 0 789.

Partida elemental D

Partida elemental D

La partida elemental E

Esta partida elemental es, de nuevo, múltiple, como la partida C. Las dos primeras fichas blancas están en las casillas 5 y 7, mientras que la tercera estará en una se las siguientes casillas, 1, 2, 3, 4 o 6, como antes, mientras que la ficha negra estará en la casilla 0. Ahora, las fichas blancas necesitan tres movimientos para ganar. Las fichas blancas mueven de 5 a 9, la ficha negra solo puede mover a 8, quedando la posición de la partida elemental C.

Partida elemental E

Partida elemental E

La partida elemental F

En esta posición las fichas blancas mueven y ganan en 3 o 4 movimientos, en función de los movimientos de la negra. Para empezar las blancas mueven de la casilla 1 a la 4, y la ficha negra, que está en la casilla 7, tiene dos opciones, mover a la casilla 8 o a la casilla 0. En función del movimiento de la ficha negra, las blancas moverán en consecuencia. Si la ficha negra pasa a la casilla 8, será la posición simétrica a la partida elemental D, y las blancas ganarán en dos movimientos más (las blancas mueven de 4 a 7, la negra retrocede a 0 y las blancas mueven de 5 a 8, quedando bloqueada la negra), mientras que si la ficha negra pasa a la casilla 0, las blancas mueven de 5 a 7 y la ficha negra de 0 a 8 quedando la posición elemental C y las blancas ganan en dos movimientos (las blancas mueven de 4 a 5, las negras retroceden a la casilla 0 y las blancas la bloquean moviendo de 5 a 8).

Partida elemental F

Partida elemental F

Las dos partidas posibles serían 159 7 459 8 579 0 789 y 159 7 459 0 479 8 579 0 789, que Édouard Lucas denota de la siguiente manera, con una linea vertical, para reflejar las dos opciones de movimiento de la ficha negra.

La representación numérica del desarrollo de la partida elemental F

La representación numérica del desarrollo de la partida elemental F

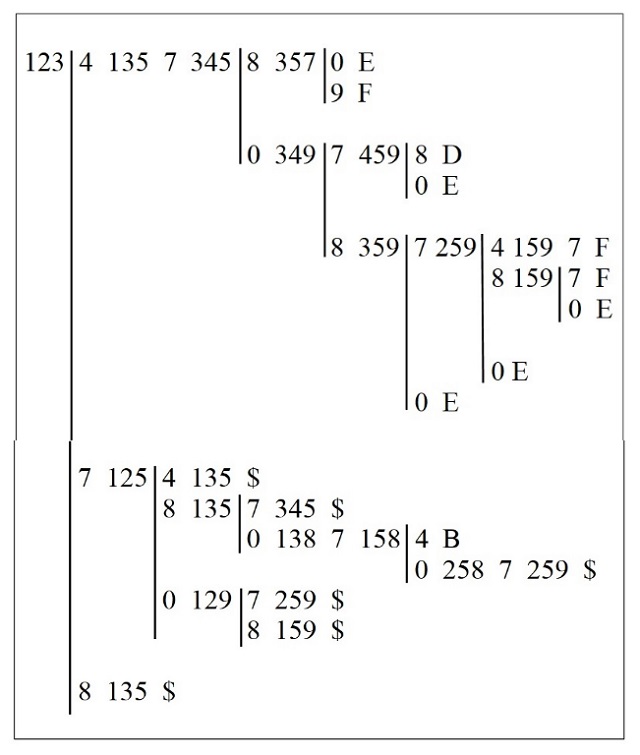

Como hemos explicado más arriba, en la posición inicial la ficha negra está en la casilla 2, mientras que las fichas blancas están en las casillas a, 1 y 3. El primer movimiento de la ficha negra es obligado, de la casilla 2 a la casilla 5 y ahí las blancas, aunque tienen diferentes opciones deberían mover de la casilla a a la casilla 2. Luego el inicio de la partida sería 2 a13 5 123. En el siguiente recuadro se recoge la tabla del análisis del juego realizada por Lucas para mostrar que ganan las fichas blancas si mueven convenientemente. Las letras, de la A a la F, indican que hemos llegado a la partida elemental con ese nombre, mientras que el símbolo del $ nos indica que más arriba en la tabla ya se ha producido esa situación y que, por tanto, se continúa de igual forma.

Recuadro con la estrategia ganadora para las fichas blancas en el juego militar francés

Recuadro con la estrategia ganadora para las fichas blancas en el juego militar francés

Para comprender bien la estrategia ganadora y disfrutar del análisis de Lucas lo mejor es ir reproduciendo las diferentes jugadas que nos describe el anterior recuadro.

Por cierto, como podemos observar las fichas blancas ganan en doce movimientos como mucho.

VariacionesPara terminar podemos plantar algunas variaciones. La primera sería jugar empezando con la ficha negra en otra posición distinta. Por ejemplo, un inicio de partida bastante frecuente es con la ficha negra en el otro lado del tablero, en la casilla 0, y el jugador que empieza primero se decide a suertes o se va cambiando. Por ejemplo, en la siguiente imagen se muestra el tablero de la empresa de juegos Thinkfun que plantea esta alternativa.

Tablero del juego Sabuesos y liebre de la empresa de juegos Thinkfun, que podéis encontrar (en pdf) en la página web de Thinkfun

Tablero del juego Sabuesos y liebre de la empresa de juegos Thinkfun, que podéis encontrar (en pdf) en la página web de Thinkfun

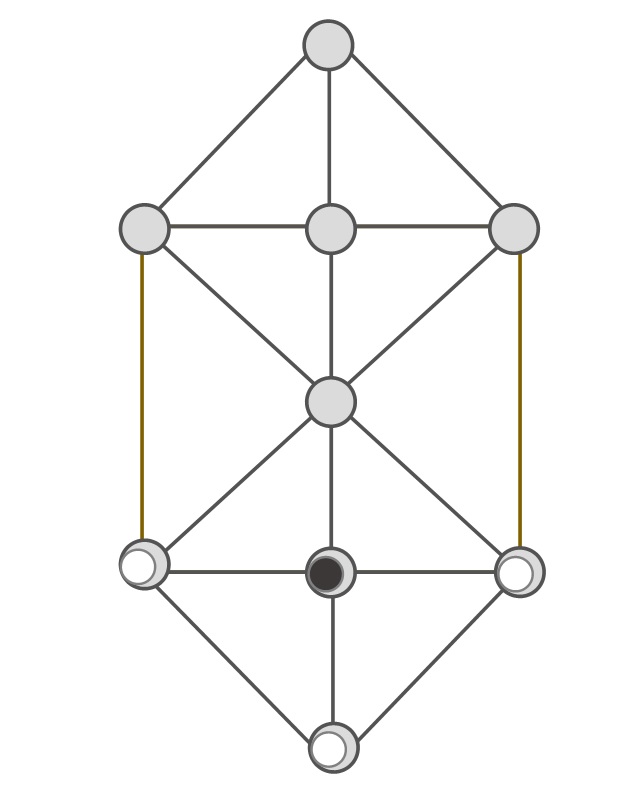

Existen diferentes alternativas al tablero del juego. Algunas de las cuales las mostraremos a continuación para quienes estén interesados en jugar a ellas. La primera es un tablero similar al anterior, pero con tan solo 9 casillas, se han eliminado dos de la parte central (véase la siguiente imagen).

Tablero del juego con tan solo nueve casillas

Tablero del juego con tan solo nueve casillas

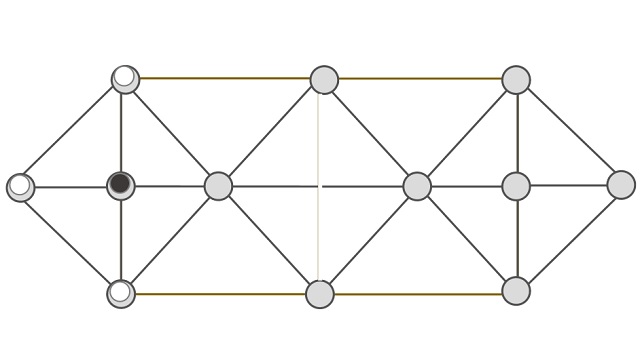

Existe otra versión con 12 casilla, que mostramos en la siguiente imagen.

Tablero del juego con doce casillas

Tablero del juego con doce casillas

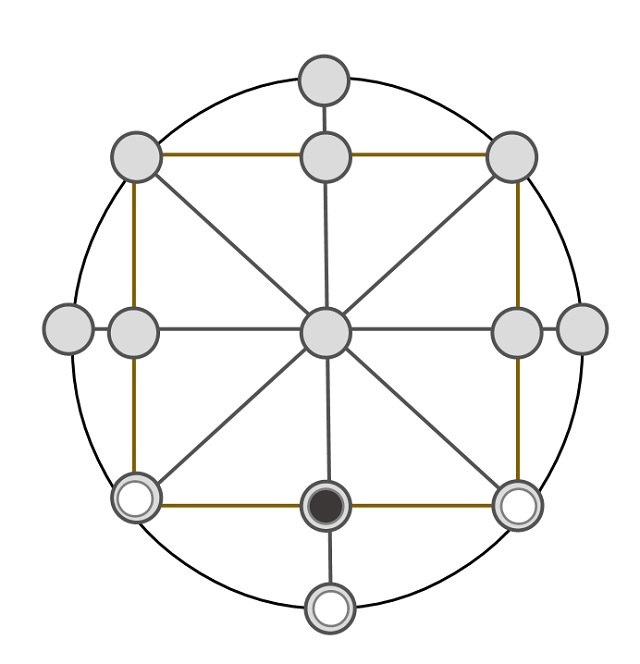

Incluso un tablero circular de 13 puntos (véase la siguiente imagen), entre muchos otros que ya no incluimos en esta entrada.

Tablero circular del juego con trece casillas

Tablero circular del juego con trece casillas

Bibliografía

1.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008.

2.- Peter Michaelsen, Haretavl – Hare and Hounds as a board game, en el libro Sport Und Spiel Bei den Germanen. De Gruyter, pp. 197 – 216, 2013.

3.- Raúl Ibáñez, La gran familia de los números, Libros de la Catarata, 2021.

4.- Raúl Ibáñez, Las matemáticas como herramienta de creación artística, Libros de la Catarata, 2023.

5.- Michel Boutin, Les jeux dans les collections du Conservatoire national des arts et métiers, 8-Le Jeu militaire (8e partie), Le Vieux Papier, no. 435, pp 213-222, 2020.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo El juego militar francés se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

El electrón es tan redondo que descarta nuevas partículas

Si la carga del electrón no fuera perfectamente redonda, podría indicar la existencia de partículas ocultas. Una nueva medición se acerca a la perfección.

Un artículo de Zack Savitsky. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

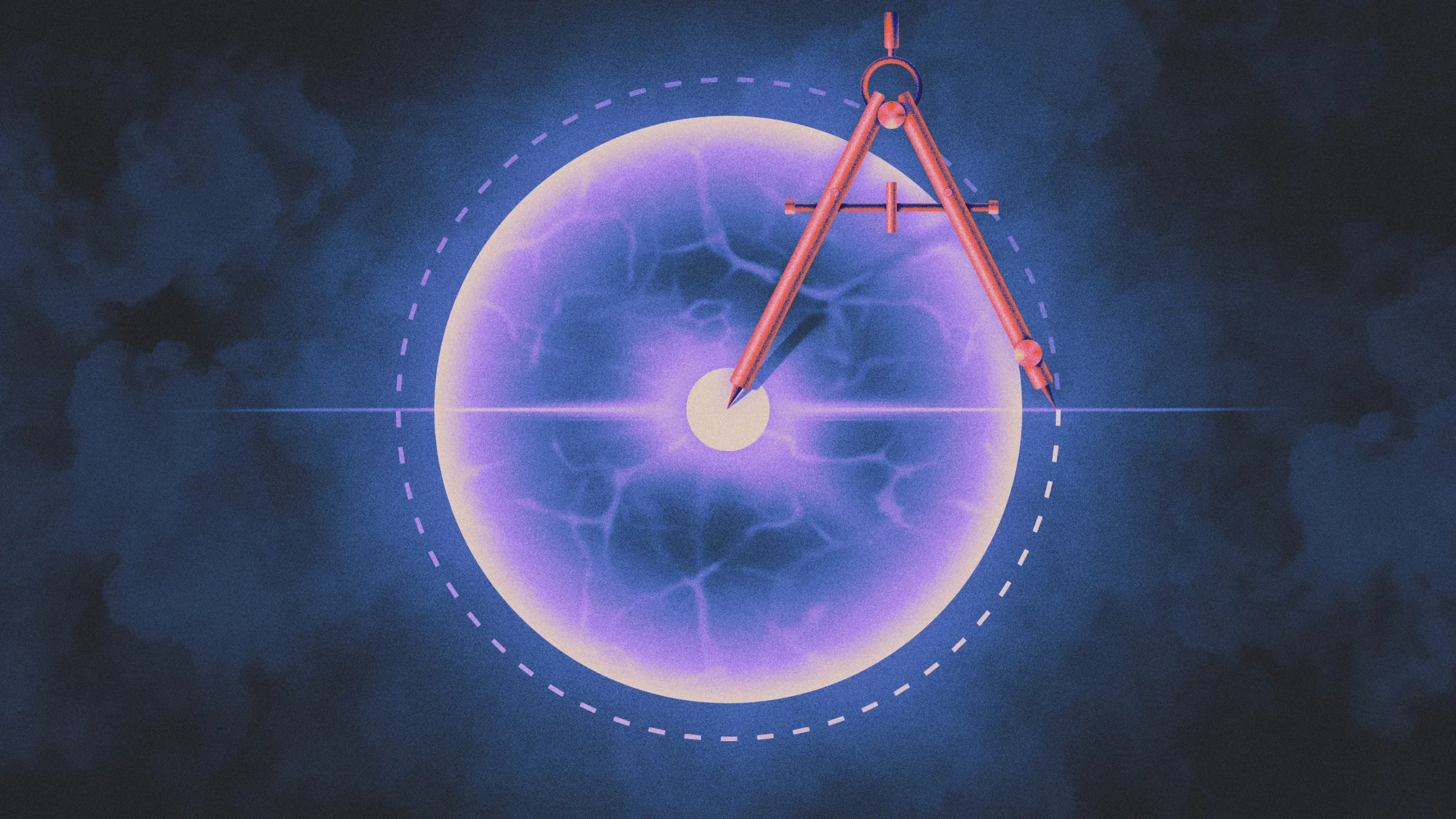

Si el electrón tuviese el tamaño de la Tierra, el experimento podría detectar la protuberancia de una molécula de azúcar. Imagen: Kristina Armitage / Quanta Magazine

Si el electrón tuviese el tamaño de la Tierra, el experimento podría detectar la protuberancia de una molécula de azúcar. Imagen: Kristina Armitage / Quanta MagazineImagina un electrón como una nube esférica de carga negativa. Si esa bola fuera mínimamente menos redonda ello podría ayudar a explicar las lagunas fundamentales en nuestra comprensión de la física, incluido por qué el universo contiene algo en lugar de nada.

Dado lo que está en juego, una pequeña comunidad de físicos ha estado buscando obstinadamente cualquier asimetría en la forma del electrón durante las últimas décadas. Los experimentos son ahora tan sensibles que, si un electrón fuera del tamaño de la Tierra, podrían detectar una protuberancia en el Polo Norte de la altura de una sola molécula de azúcar.

Ya tenemos los últimos resultados: El electrón es más redondo que eso.

La medición actualizada decepciona a cualquiera que tenga esperanzas de encontrar señales de una nueva física. Aun así, ayuda a los teóricos a restringir sus modelos para qué partículas y fuerzas desconocidas pueden faltar en la imagen actual.

“Estoy seguro de que es difícil ser el experimentador que mide cero todo el tiempo, [pero] incluso un resultado nulo en este experimento es realmente valioso y realmente nos enseña algo”, afirma Peter Graham, físico teórico de la Universidad de Stanford. El nuevo estudio es «una hazaña tecnológica y también muy importante para la nueva física».

Cazando elefantes furtivamenteEl modelo estándar de física de partículas es nuestra mejor lista de todas las partículas que existen en el zoológico del universo. La teoría ha aguantado excepcionalmente bien las pruebas experimentales durante las últimas décadas, pero deja algunos «elefantes en la habitación» serios, afirma Dmitry Budker, físico de la Universidad de California, Berkeley.

Por un lado, nuestra mera existencia es prueba de que el Modelo Estándar está incompleto, ya que según la teoría, el Big Bang debería haber producido partes iguales de materia y antimateria que se habrían aniquilado entre sí.

En 1967, el físico soviético Andrei Sakharov propuso una posible solución a este enigma en concreto. Conjeturó que debe haber algún proceso microscópico en la naturaleza que se vea diferente marcha atrás; de esa manera, la materia podría llegar a dominar a la antimateria. Unos años antes, los físicos habían descubierto esa situación en la desintegración de la partícula kaón. Pero eso por sí mismo no era suficiente para explicar la asimetría.

Desde entonces, los físicos han estado a la caza de indicios de nuevas partículas que podrían inclinar aún más la balanza. Algunos lo hacen directamente, utilizando el Gran Colisionador de Hadrones, a menudo promocionado como la máquina más complicada jamás construida. Pero en las últimas décadas, ha surgido una alternativa comparativamente de bajo presupuesto: observar cómo las partículas hipotéticas alterarían las propiedades de las partículas conocidas. “Ves huellas [de nueva física], pero en realidad no ves lo que las hizo”, afirma Michael Ramsey-Musolf, físico teórico de la Universidad de Massachusetts en Amherst.

Una huella potencial de este tipo podría aparecer en la redondez del electrón. La mecánica cuántica dicta que dentro de la nube de carga negativa del electrón, otras partículas están constantemente parpadeando dentro y fuera de la existencia. La presencia de ciertas partículas «virtuales» más allá del modelo estándar, del tipo que podría ayudar a explicar la supremacía primordial de la materia, haría que la nube de electrones pareciese un poco más con forma de huevo. Una punta tendría una carga un poco más positiva, la otra un poco más negativa, como los extremos de un imán. Esta separación de carga se conoce como momento dipolar eléctrico (MDE).

El modelo estándar predice un MDE extremadamente diminuto para el electrón, casi un millón de veces más pequeño de lo que pueden medir las técnicas actuales. Por lo tanto, si los investigadores detectaran una forma oblonga usando los experimentos de hoy, eso revelaría señales definitivas de nueva física y apuntaría hacia lo que podría faltar en el modelo estándar.

Para encontrar el MDE del electrón los científicos buscan un cambio en el espín de la partícula, una propiedad intrínseca que define su orientación. El espín del electrón puede invertirse fácilmente mediante campos magnéticos, y su momento magnético sirve como una especie de manivela. El objetivo de estos experimentos de laboratorio es tratar de invertir el espín pero usando campos eléctricos, con el MDE como manivela eléctrica.

“Si el electrón es perfectamente esférico, no tiene manivelas que asir con las que ejercer un par”, explica Amar Vutha, físico de la Universidad de Toronto. Pero si hay un MDE considerable, el campo eléctrico lo usará para tirar del espín del electrón.

En 2011, investigadores del Imperial College de Londres demostraron que podían amplificar este efecto de manivela al anclar el electrón a una molécula pesada. Desde entonces, dos equipos principales se han ido superando uno al otro cada pocos años con mediciones cada vez más precisas.

Un experimento, ahora en la Universidad de Northwestern, se conoce con el nombre de Advanced Cold Molecule Electron MDE, o ACME (un acrónimo inspirado en los viejos dibujos animados del Correcaminos). Otro tiene su sede en el instituto JILA de la Universidad de Colorado. Las mediciones de los equipos competidores han aumentado en sensibilidad en un factor de 200 en la última década, y aún no hay MDE a la vista.

“Es una especie de carrera, excepto que no tenemos idea de dónde está la línea de meta, o incluso de si hay una línea de meta”, afirma David DeMille, físico de la Universidad de Chicago y uno de los líderes del grupo ACME.

Una carrera hacia lo desconocidoPara seguir avanzando, los investigadores quieren dos cosas: más mediciones y un tiempo de medición más prolongado. Los dos equipos toman enfoques opuestos.

El grupo ACME, que estableció el récord anterior en 2018, prioriza la cantidad de mediciones. Disparan un haz de moléculas neutras a través del laboratorio, midiendo decenas de millones de ellas cada segundo, pero solo durante unos pocos milisegundos cada una. El grupo JILA mide menos moléculas, pero durante más tiempo: atrapan unos pocos cientos de moléculas a la vez y luego las miden durante un máximo de tres segundos.

La técnica de captura de iones, desarrollada por primera vez por Eric Cornell, físico de la Universidad de Colorado en Boulder, que dirige el grupo JILA, fue «un gran avance conceptual», afirma DeMille. “Muchas personas en el campo pensaron que esto era una locura. Verlo llegar a buen término es realmente emocionante”.

Tener dos configuraciones experimentales distintas que puedan cotejarse entre sí es «absolutamente crucial», explica Budker. “No tengo palabras para expresar mi admiración por esta inteligencia y persistencia. Es simplemente la mejor ciencia que existe”.

La técnica de Cornell se presentó por primera vez en 2017 con moléculas de fluoruro de hafnio. Desde entonces, las mejoras técnicas han permitido que el grupo supere el récord de ACME por un factor de 2,4, como se describe en una prepublicación reciente dirigida por la antigua alumna de posgrado de Cornell, Tanya Roussy. El equipo rehusó hacer comentarios mientras su artículo está en revisión en Science.

Medir la redondez del electrón con mayor precisión equivale a buscar nueva física en escalas de energía más altas o buscar signos de partículas más pesadas. Este nuevo límite es sensible a energías superiores a aproximadamente 1013 electronvoltios, más de un orden de magnitud más allá de lo que el LHC puede medir actualmente. Hace algunas décadas, la mayoría de los teóricos esperaban que se descubrirían indicios de nuevas partículas significativamente por debajo de esta escala. Cada vez que sube el listón, algunas ideas quedan descartadas.

“Tenemos que seguir lidiando con lo que implican estos límites”, afirma Ramsey-Musolf. “Nada ha muerto todavía, pero está subiendo la temperatura”.

Mientras tanto, la comunidad de la MDE del electrón sigue adelante. En futuras iteraciones experimentales, los grupos rivales pretenden encontrarse en algún punto intermedio: el equipo de JILA planea hacer un haz lleno de iones para aumentar su número, y el equipo de ACME quiere aumentar la longitud de su haz para incrementar su tiempo de medición. Vutha incluso está trabajando en enfoques «totalmente locos», como congelar moléculas en bloques de hielo, con la esperanza de subir la sensibilidad varios órdenes de magnitud de un golpe.

El sueño es que estos experimentos MDE sean los primeros en detectar signos de una nueva física, lo que provocaría una ola de investigaciones de seguimiento por parte de otros experimentos de medidas de precisión y de colisionadores de partículas más grandes.

La forma del electrón es «algo que nos enseña aspectos totalmente nuevos y diferentes de las leyes fundamentales de la naturaleza», afirma Graham. “Hay un gran descubrimiento a la espera. Soy optimista de que lo haremos”.

El artículo original, The Electron Is So Round That It’s Ruling Out Potential New Particles, se publicó el 10 de abril de 2023 en Quanta Magazine.

Traducido por César Tomé López

El artículo El electrón es tan redondo que descarta nuevas partículas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Un nuevo mapa del vulcanismo de Venus

mapa del vulcanismo

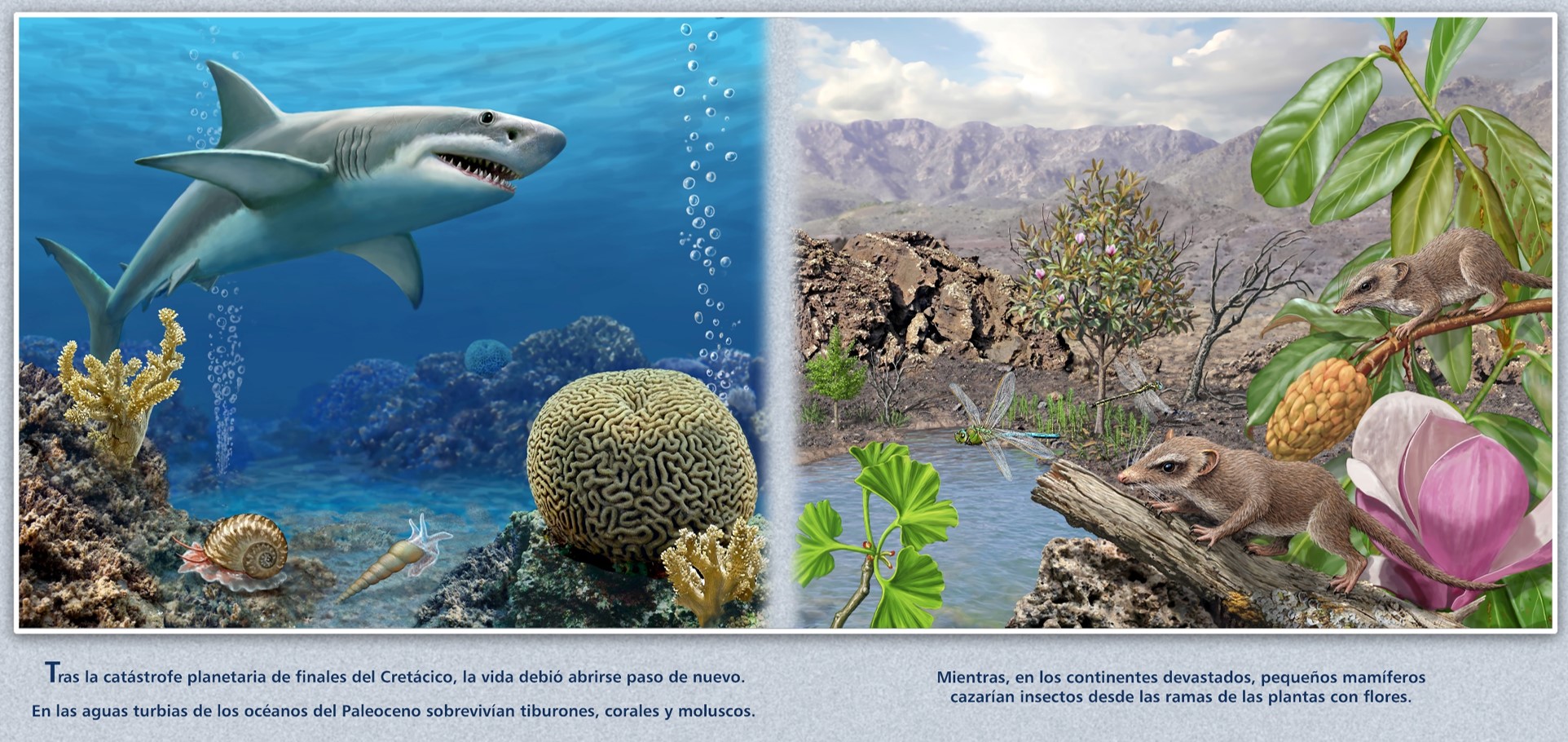

El pasado 20 de marzo hablábamos en el artículo ¿Es esta la prueba definitiva de que Venus tiene volcanes activos? de como una revisión de pares de imágenes de radar de la superficie del planeta tomadas por la misión Magellan en la década de los 90 parecía mostrar el antes y el después de una erupción volcánica ocurrida durante la propia misión y que había pasado desapercibida hasta ahora.

¿Por qué entonces no se había descubierto antes? En estos treinta años ha habido una verdadera revolución en la informática, tanto a nivel de potencia de computación como de capacidad de almacenamiento, que nos facilita trabajar con enormes cantidades de datos desde prácticamente cualquier ordenador. Esto se suma a los sistemas de información geográfica, con cada vez mayor permeabilidad no solo en el estudio de nuestro planeta, sino también en el de cualquier superficie de nuestro Sistema Solar, que nos permiten analizar miles de imágenes, hacer cálculos sobre estas e, incluso, comparar el antes y el después de una manera mucho más sencilla y rutinaria.

Mosaico de imágenes de radar de Sapas Mons, uno de los grandes sistemas volcánicos de Venus. Cortesía de NASA/JPL.

Mosaico de imágenes de radar de Sapas Mons, uno de los grandes sistemas volcánicos de Venus. Cortesía de NASA/JPL.Obviamente, esto no quiere decir que sea una tarea fácil, ya que Venus tiene una superficie muy extensa, apenas un ~10% menor que la de nuestro planeta, por lo que encontrar cambios entre parejas de imágenes puede ser como buscar una aguja en un pajar. Una tarea que viene dificultada también por la resolución de las imágenes, que requiere de que ocurran grandes cambios -las imágenes globales de Venus tomadas por la Magellan están en el entorno de los 75 metros por píxel- para que puedan ser vistos con claridad.

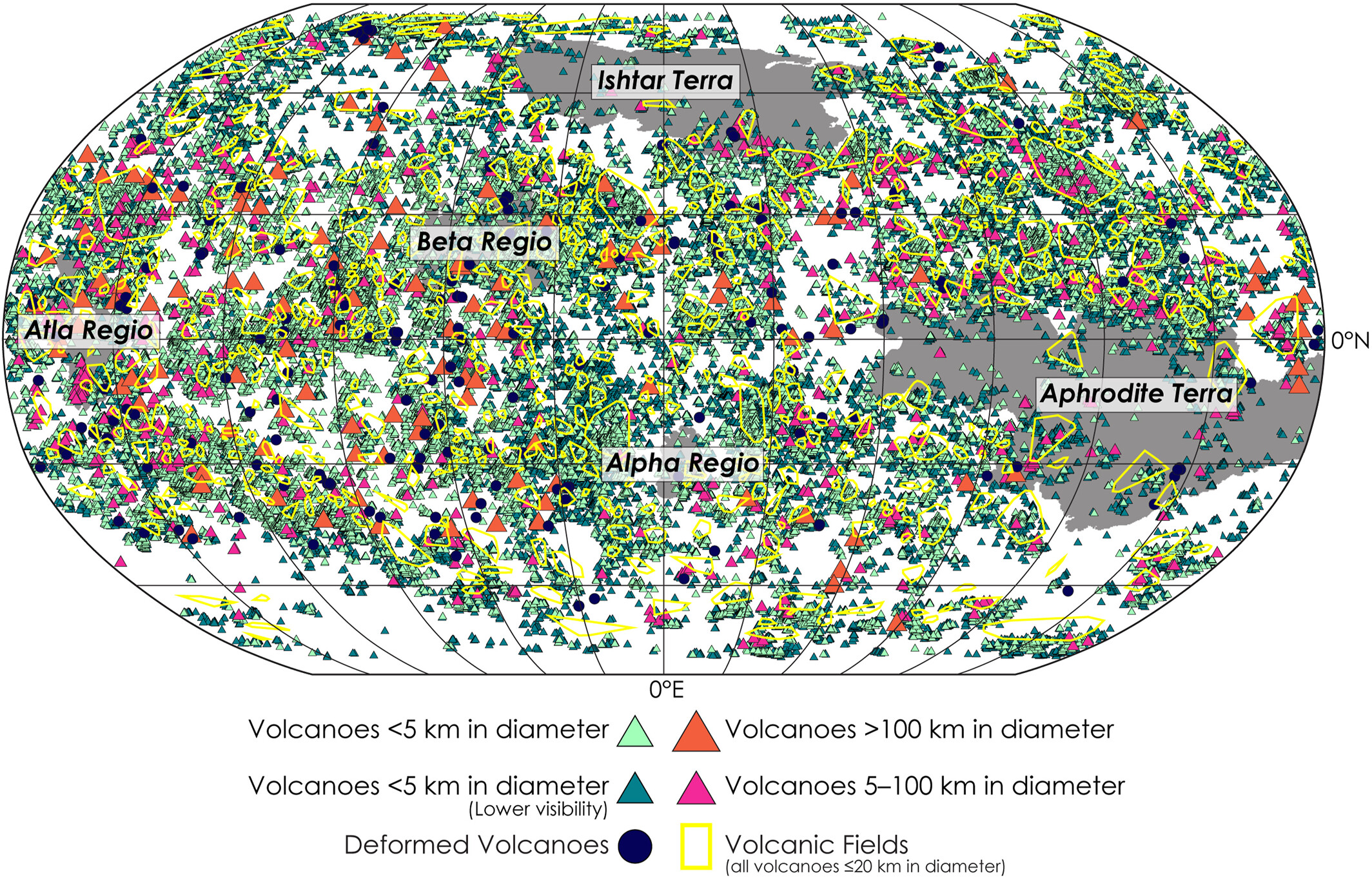

Pero un nuevo estudio publicado a finales del mes de marzo puede facilitar mucho esta tarea, ya que ha servido como excusa para crear el atlas de volcanes más detallado del planeta Venus. El primer dato sorprendente es la gran cantidad de formas volcánicas reconocibles, con unas 85.000 en total. Eso sí, estos científicos piensan que es una estimación relativamente conservadora y que podrían ser muchos más, pero que debido a la resolución de las imágenes los edificios volcánicos más pequeños han pasado desapercibidos.

¿Son muchos o pocos volcanes? Quizás si lo comparamos con la Tierra nos pueden parecer muchos, ya que si por ejemplo contamos solo los volcanes que han mostrado actividad durante el Holoceno -la época del tiempo geológico en la que vivimos actualmente y que comenzó hace unos aproximadamente 11.700 años- según la base de datos de la Smithsonian Institution, una de las más completas, nos encontramos ante algo más de 12.000 volcanes.

Mapa de Venus con los volcanes catalogados en este nuevo estudio. Si nos fijamos bien en la imagen hay zonas donde a esta resolución es imposible ver edificios volcánicos individuales debido a la gran acumulación existente de estos. Fuente: Han et al. (2022).

Mapa de Venus con los volcanes catalogados en este nuevo estudio. Si nos fijamos bien en la imagen hay zonas donde a esta resolución es imposible ver edificios volcánicos individuales debido a la gran acumulación existente de estos. Fuente: Han et al. (2022).¿Cómo es posible? Bueno, en Venus y desde la distancia no es tan fácil discriminar la posible edad de estos edificios volcánicos, por lo que podríamos estar viendo una acumulación de estos a lo largo del tiempo y no solo de los activos. Pero hay algo más: y es que Venus, al carecer de océanos, nos permite ver toda su superficie, mientras que es posible que en la Tierra una gran cantidad de la actividad volcánica siga permaneciendo invisible a nuestros ojos por la gran profundidad de los océanos.

El segundo dato sorprendente es que el 99% de estas formas volcánicas tienen menos de 5 kilómetros de diámetro y que hay una escasez de volcanes comprendidos entre los 20 y los 100 kilómetros de diámetro, lo que podría darnos alguna pista sobre cómo funciona el suministro de magma hacia la superficie y la tasa de erupciones o de actividad volcánica, algo que a su vez nos podría dar pistas para hacer modelos sobre el interior del planeta.

Esta inmensa base de datos puede servir también a los científicos para estudiar si existe alguna relación entre las concentraciones de volcanes y las distintas estructuras geológicas que existen en la superficie de Venus, ya que mientras en nuestro planeta una gran parte de la actividad volcánica ocurre en los límites de las placas tectónicas, en Venus, al no existir tectónica de placas, la distribución espacial de estos volcanes podría seguir otro tipo de patrones espaciales.

Pero sin duda también servirá para planificar detalles de las futuras misiones a Venus, como EnVision y VERITAS, que están equipadas con radares que tomarán imágenes de su superficie, si va todo según lo previsto, en la próxima década, indicándonos a que puntos de su superficie tenemos que mirar con mayor atención para confirmar si Venus sigue siendo un planeta activo.

Referencias:

Hahn, R.M. and Byrne, P.K. (2023) “A morphological and spatial analysis of volcanoes on Venus,” Journal of Geophysical Research: Planets, 128(4). doi: 10.1029/2023je007753.

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo Un nuevo mapa del vulcanismo de Venus se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Testosterona y paternidad

Foto: Caleb Jones / Unsplash

Foto: Caleb Jones / UnsplashEn una investigación en Filipinas midieron los niveles de testosterona en sangre de más de seiscientos hombres jóvenes a lo largo de casi un lustro. Observaron, por un lado, que aquellos con mayores niveles de la hormona al comienzo del estudio tenían, cuatro años y medio después, una mayor probabilidad de haberse emparejado y haber sido padres que los hombres con menor nivel.

Ese resultado no debe sorprender a nadie. La testosterona tiene efectos diversos en los varones; en la pubertad es la responsable del desarrollo de buen número de caracteres sexuales secundarios, como la aparición del vello facial y corporal, el agravamiento del tono de voz, el crecimiento de la nuez de Adán, la producción de musculatura, el crecimiento del pene, la producción de espermatozoides, y la configuración facial angulosa. En la edad adulta estimula la libido, predispone a ser más agresivos con los semejantes e induce a cortejar a la persona con la que uno se quiere emparejar. Es, por tanto, la hormona que promueve el emparejamiento y la competencia con otros hombres.

Más interesante resultó ser otro de los resultados de la investigación. Porque los jóvenes que participaron en el estudio tras ser padres experimentaban fuertes descensos en los niveles de testosterona; y esos descensos eran significativamente mayores que los que, por efecto de la edad, experimentaban los hombres que no habían sido padres. Y por si todo esto fuera poco, el descenso en la testosterona fue mayor en los padres que dedicaban mayor atención a sus hijos que en los que casi no se ocupaban de ellos.