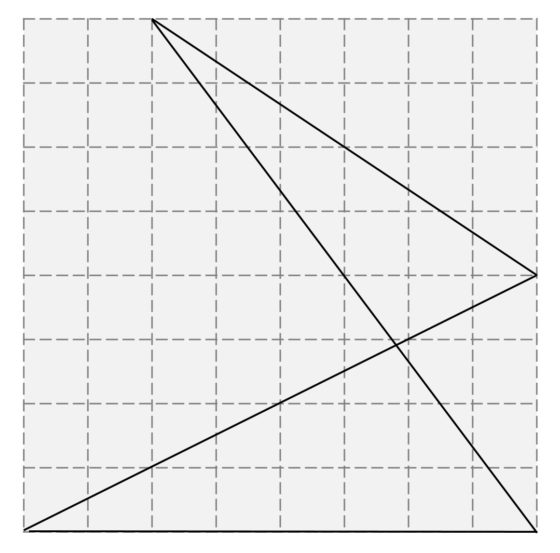

Miltos, un pigmento muy preciado, pero no por su color

El ocre rojo de óxido de hierro, también conocido como miltos, fue uno de los minerales de uso clínico más populares de la literatura médico-científica de la antigüedad grecoromana. Sin embargo, también tenía usos decorativos, era útil en la agricultura, en el mantenimiento de barcos, o se empleaba como cosmético. Curiosamente, según donde se extrajese se le daba un uso u otro.

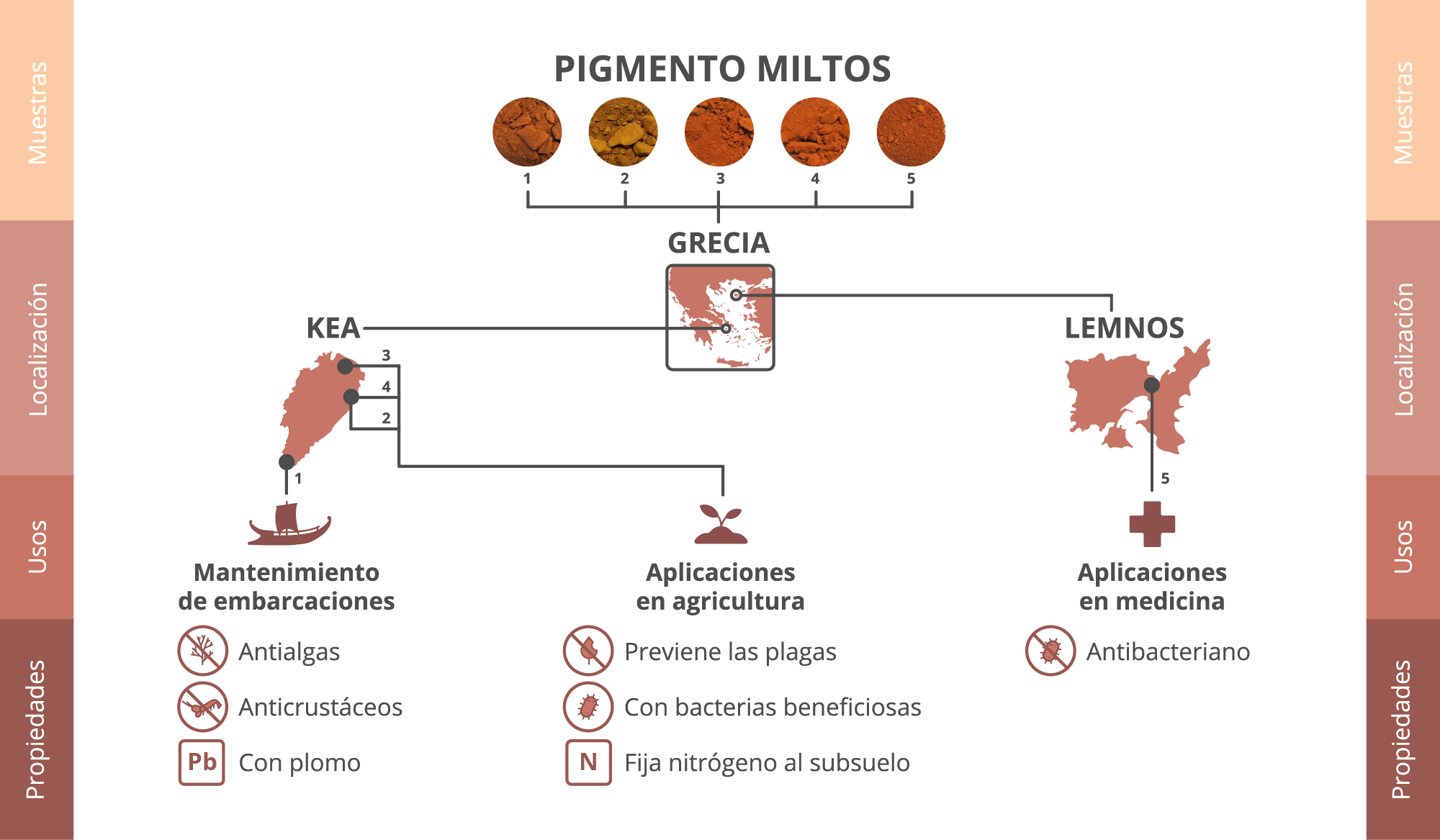

Un grupo de investigadores de distintas universidades de Reino Unido y Grecia decidieron colaborar para estudiar este mineral. Para ello extrajeron muestras de cinco enclaves de Grecia, destacados en los textos de la época, cuatro provenientes de la isla de Kea y una de la isla de Lemnos.

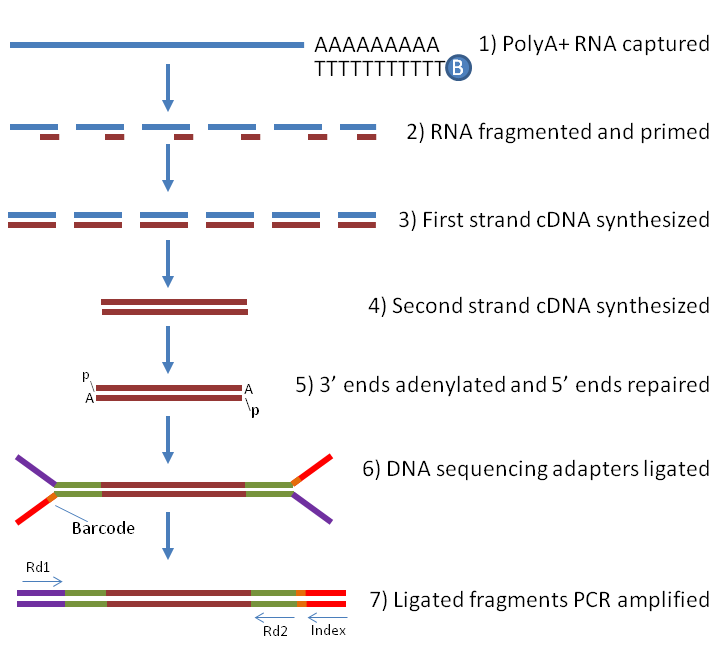

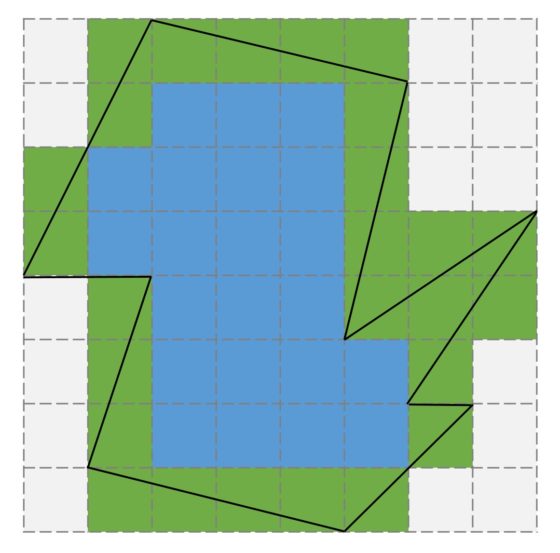

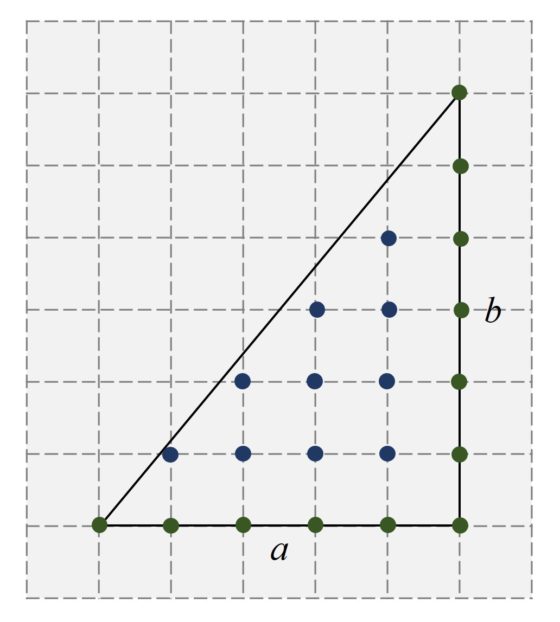

Imagen: Localizaciones populares de miltos en la antigüedad clásica, usos y propiedades. Ilustración: María Candamil López

Imagen: Localizaciones populares de miltos en la antigüedad clásica, usos y propiedades. Ilustración: María Candamil LópezEl análisis geoquímico, microbiológico y mineral determinó que no había una fórmula única de ocre rojo. La variación de la composición química favorecía el desarrollo de microbiotas diferentes y la combinación de ambos factores, determinaba sus propiedades. Esto explicaba por qué la localización determinaba el uso.

El miltos de Kea obtenido en Petroussa contenía plomo. El plomo es tóxico, por lo que la pintura para barcos fabricada con ese ocre impedía que las algas y los invertebrados pudieran adherirse al casco de la embarcación y dificultar la navegación. Sin embargo, si se extraía de otras zonas de la isla, tenía bacterias fijadoras del nitrógeno del subsuelo. Al diluirlo en soluciones acuosas se convertía en un gran fertilizante, mientras que aplicándolo en polvo sobre las raíces de los árboles prevenía la aparición de enfermedades. En cambio, el miltos de Lemnos era el mejor para uso médico, ya que la alunita, el óxido de titanio y una ausencia total de metales tóxicos, le otorgaban propiedades antibacterianas.

El miltos no era apreciado solo por ser un efectivo pigmento rojo. De hecho, los griegos ya habían descubierto su versatilidad de forma empírica, pero gracias a estos recientes estudios conocemos los motivos.

Referencias consultadas:Photos-Jones, E., Knapp, C. W., Vernieri, D., Christidis, G. E., Elgy, C., Valsami-Jones, E., Gounaki, I., Andriopoulo, N. C. (2018). Greco-Roman mineral (litho)therapeutics and their relationship to their microbiome: The case of the red pigment miltos. Journal of Archaelogical Science, 22, 179-192. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2018.07.017

Autora: María Candamil López, alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: El ocre rojo de la antigüedad y los porqués de sus propiedades. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Cuaderno de Cultura Científica, 20 de enero de 2019.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo Miltos, un pigmento muy preciado, pero no por su color se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El ocre rojo de la antigüedad y los porqués de sus propiedades

- ¿Es posible el arte sin ciencia?

- ¿Azúcar moreno o azúcar milagro?

Trampas de CO2 más baratas

Foto: Patrick Hendry / Unsplash

Foto: Patrick Hendry / UnsplashHasta ahora, al pensar en las medidas más eficaces para combatir el calentamiento del planeta, se ha puesto especial énfasis en la limitación de la emisión de gases con efecto invernadero, CO2 especialmente, por ser el que más se emite a la atmósfera. Ese efecto consiste en la retención, por esos gases, de radiaciones infrarrojas en el interior de la atmósfera, del mismo modo a como lo hacen los vidrios de un invernadero. Como consecuencia, la temperatura de la atmósfera aumenta.

La combustión de materiales orgánicos fósiles para obtener energía es la fuente principal de producción de los gases en cuestión, por lo que no es de extrañar que se promueva la limitación de las emisiones como forma de evitar o mitigar el calentamiento. Para ello es necesario limitar el consumo de energía, por un lado, y recurrir cada vez en mayor medida a fuentes de energía inagotables (hidráulica, eólica, solar u otras) o, cuando menos, que no conlleven la emisión de esos gases. Sin embargo, eso no es nada fácil. Por un lado, quemar carbón y otros combustibles fósiles sigue siendo la forma más barata de obtener energía. La nuclear cuenta con muy mala prensa en los países occidentales. Los métodos alternativos son caros y su uso no ha crecido lo suficiente como para que sean una solución a corto plazo.

Por esas razones también se trabaja en el diseño de métodos que permitan retirar de la atmósfera parte del CO2 presente en ella. De esa forma, combinando limitaciones a la emisión con su retirada, podría conseguirse estabilizar la concentración atmosférica del gas y evitar que siga intensificándose el efecto. Podría, incluso, llegar a revertirse la tendencia y disminuir su concentración.

El problema es que los métodos para retirar CO2 son muy caros. La tecnología que se utiliza en la actualidad se sirve de aminas disueltas en agua. Las aminas son derivados del amoniaco (NH3) en el que uno, dos o los tres átomos de hidrógeno han sido sustituidos por un radical. Una de las formas de atrapar CO2 consiste en rociar los gases emitidos con una disolución acuosa de aminas. La disolución cargada con el CO2 se procesa de manera tal que puede recuperarse aquella a la vez que el gas es retirado y almacenado. El método es caro porque requiere llevar la disolución de aminas a ebullición y su posterior condensación para volverla a utilizar. Requiere mucho gasto de energía.

Recientemente, sin embargo, se ha ensayado un procedimiento que permite reducir los costes en cerca de un 20%. No utiliza agua, sino un disolvente orgánico pobre en agua basado en la amina 2-EEMPA (N-(2-etoxietil)-3-morfolinopropan-1-amina). La ventaja de este método es que, una vez el CO2 ha quedado atrapado por la amina, no es necesario llevar el disolvente a ebullición para recuperarlo y, tras retirar el gas, volver a ser utilizado. Basta con calentarlo. Y eso reduce el coste de forma significativa.

Se ha investigado mucho para hallar procedimientos para capturar el CO2 contenido en las emisiones gaseosas industriales y utilizarlo o almacenarlo después. En 2020 se capturaron 40 millones de toneladas (en adelante, M t) de CO2 procedente de emisiones industriales. Se calcula que las 30 instalaciones de captura ya proyectadas en el mundo permitirán retirar hasta 140 M t anuales. Pero las emisiones globales ascienden a 35000 M t en la actualidad. Por lo tanto, para acercar la captura al volumen de emisiones, es necesario multiplicar el esfuerzo actual y, para ello, va a ser necesario reducir los costes prácticamente a la mitad, de los actuales 50€ a 25€ por tonelada.

Referencias:

Robert F. Sevice (2021) New generation of carbon dioxide traps could make carbon capture practical Science News

Richard Zheng et al. (2021) A single-component water-lean post-combustion CO2 capture solvent with exceptionally low operational heat and total costs of capture – comprehensive experimental and theoretical evaluation Energy & Environmental Science doi: 10.1039/D0EE02585B

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Trampas de CO2 más baratas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- La ley del gas ideal y la tercera ley de la termodinámica

- África arde más de lo que se pensaba

- Carnot y los comienzos de la termodinámica (2)

Aitziber López-Cortajarena – P4K 2019: Ingeniería de proteinas: nuevas terapias y biomateriales

Imagen: National Cancer Institute / Unsplash

Imagen: National Cancer Institute / UnsplashAitziber López-Cortajarena dirije el Laboratorio Cortajarena del CIC biomaGUNE especializado en nanotecnología biomolecular. Dicho así puede sonar entre raro y directamente de ciencia ficción. Pero cuando Aitziber nos cuenta en cómo pretenden construir biomateriales y nanoestructuras funcionales prediseñadas partiendo de como se ensamblan proteínas simples, la cosa pasa a oscilar entre la psicodelia y la más pura fascinación. Las posibilidades y aplicaciones de esta tecnología son increíbles.

Aitziber López-Cortajarena se doctoró en bioquímica por la Universidad del País Vasco en 2002. Fue becaria postdoctoral y, posteriormente, investigadora asociada en el Departamento de Biofísica Molecular y Bioquímica de la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut, Estados Unidos) hasta 2010, cuando estableció su propio grupo de investigación en la Fundación IMDEA Nanociencia de Madrid. Desde 2016 es profesora de investigación Ikerbasque en Cic biomaGUNE.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Aitziber López-Cortajarena – P4K 2019: Ingeniería de proteinas: nuevas terapias y biomateriales se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ana María Zubiaga – Naukas Pro 2019: La difícil búsqueda de terapias contra el cáncer

- Ignacio López Goñi – Naukas P4K 2019: La sopa amarilla de la dinastía Ming

- Virginia Arechavala – Naukas Pro 2019: Buscando terapias para enfermedades poco frecuentes

25 años del escándalo Sokal: la culpa de todo la tienen los posmodernos

Urko Gorriñobeaskoa y Ekai Txapartegi

Imagen: Shutterstock / paseven

Imagen: Shutterstock / paseven

“El objetivo de este libro es hacer una contribución limitada pero original a la crítica del ‘Zeitgeist’ ciertamente obscuro que hemos llamado ‘posmodernismo’”.

Con esta firme declaración, Alan Sokal y Jean Bricmont inauguraban el primer epígrafe de su polémica obra de 1996, Imposturas intelectuales. En ella, los autores acusan a los editores y académicos posmodernos de falta de rigor, de dejarse llevar por sus sesgos ideológicos y de mala praxis académica. Cabe preguntarse, ¿es realmente el posmodernismo un enemigo natural de las ciencias? ¿Esta clase de imposturas son exclusivas de los estudios posmodernos y de las humanidades? Analizar algunas de las polémicas académicas más sonadas de los últimos años puede arrojar algo de luz a estas preguntas.

Echemos un vistazo al suceso con el que empezó todo: el escándalo Sokal. Fue en 1996 cuando Social Text, revista académica centrada en estudios culturales, publicó el artículo Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, de Alan Sokal. Este artículo había sido redactado por su autor a modo de broma y engaño.

Plagado de sinsentidos, el artículo fue aceptado por la revista posmoderna, y confirmó así las sospechas de Sokal: estas publicaciones aceptarían cualquier cosa que sonase bien y estuviese dentro de su línea ideológica. Poco después de su salida al público, Sokal admitió que se trataba de un engaño y reveló sus motivos.

Las respuestas al escándalo y al libro de Sokal no tardaron en llegar. Jacques Derrida escribió que la lectura de Sokal y Bricmont en el libro era exageradamente simplista. Según el autor francés, Sokal hizo un hombre de paja del posmodernismo y sus argumentos no se sostenían.

Baudouin Jurdant, filósofo de la ciencia francés, reunió a un grupo de científicos de distintas ramas para comprobar el rigor de las acusaciones de Sokal y Bricmont. Estos científicos eran, además, especialistas en los autores citados en Imposturas intelectuales. En conjunto, escribieron un artículo mostrando que Sokal y Bricmont no conocían con la profundidad suficiente las ideas que trataban de criticar. Por otra parte, científicos como Richard Dawkins y filósofos como Thomas Nagel alabaron el trabajo de Sokal y Bricmont, y coincidieron en que muchas revistas de humanidades se dejaban influenciar por sus sesgos políticos.

Este no es el único bulo intelectual que ha avergonzado a la academia en las últimas décadas. En 2018, James Lindsay, Peter Boghossian y Helen Pluckrose dieron a conocer un engaño similar que habían estado urdiendo. Los tres autores escribieron una veintena de artículos de corte posmoderno plagados de sinsentidos y tesis insostenibles, pero que empleaban de manera correcta la terminología habitual de estos campos.

De todos sus artículos, aproximadamente un tercio fueron publicados o aceptados; otro tercio fue rechazado y los restantes seguían pendientes de revisión en el momento en el que se destapó la mentira. Igual que en el caso Sokal, este escándalo desencadenó tanto elogios como críticas por parte de los académicos.

Las ciencias ‘de verdad’ también pican

Quienes alaban los resultados de ambos bulos tienden a leer estos episodios como parte de una polémica mayor: el problema de las dos culturas. Aparentemente, engaños de este estilo solo podrían darse en disciplinas relacionadas con los estudios sociales y culturales, en revistas de humanidades posmodernas donde el rigor brilla por su ausencia. Al contrario, quienes investigan y publican acerca de ciencias de verdad, como la física o la biología, jamás se dejarían embaucar por una treta tan simple.

Sin embargo, la historia reciente nos enseña que esto no es necesariamente cierto.

Alrededor del año 2002 distintos medios comenzaron a hacerse eco de una controversia similar que amenazó, en este caso, al campo de la cosmología. Los protagonistas de esta polémica fueron los hermanos Igor y Grichka Bogdanov, dos divulgadores científicos que trabajaban para la televisión francesa. Al parecer, varias dudas acerca de su legitimidad como físicos llevaron a los hermanos a perseguir sendos títulos de doctorado en la Universidad de Borgoña. Tras un periodo extraordinariamente largo, consiguieron graduarse bajo la condición de que publicasen algunos artículos en revistas de su campo.

Una vez las tesis y artículos de los Bogdanov fueron abiertas al público, diversos especialistas comenzaron a analizarlas. Muchos autores apreciaron que sus trabajos eran más bien pobres, que sus tesis no tenían sentido y que podrían encontrarse ante un escándalo à la Sokal, pero a la inversa. Sin ir más lejos, John Baez, reputado matemático estadounidense, afirmó que su trabajo “es una mezcolanza de frases aparentemente plausibles que contienen las palabras técnicas correctas en el orden aproximadamente correcto. Pero no hay lógica ni cohesión en lo que escriben.” Curiosamente, el diagnóstico es muy similar a aquel que hiciera Sokal de las revistas posmodernas de humanidades.

Pero esto no acaba aquí. En 2005 tres estudiantes del MIT gastaron una broma pesada a una escena académica que consideraban plagada de intereses económicos. Para Jeremy Stribling, Dan Aguayo y Max Krohn, muchos congresos científicos se organizaban con el objetivo principal de aprovecharse económicamente de los investigadores jóvenes ansiosos por hacer currículum. Es por ello por lo que los tres jóvenes desarrollaron un programa informático de IA que generaba artículos académicos automáticamente mezclando frases y tecnicismos aleatorios de otros trabajos. La polémica estalló cuando uno de esos artículos fue aceptado en una conferencia de informática ese mismo año.

Dada la abundancia y diversidad de casos de bulos académicos en los últimos años, creo que podemos sugerir que esta clase de imposturas no se deben exclusivamente a los sesgos de los editores. Casos como el de los Bogdanov y los chicos del MIT parecen indicar que esta clase de engaños son fenómenos poliédricos y que atienden a una variedad de motivos. Tal vez algunos editores de revistas posmodernas den demasiada manga ancha a artículos pobres solo porque suenan bien. Pero esto no debe enmascarar el hecho de que la realidad académica actual está repleta de fallos, métodos de revisión deficientes e intereses extraacadémicos. Además, tal y como muestran algunos de los ejemplos comentados, esta clase de intereses y deficiencias también se dan en las ciencias de verdad.

En un mundo donde publicar es cada vez más necesario para labrarse una carrera, y donde la labor editorial y la organización de conferencias pueden llegar a ser negocios muy lucrativos, ¿cómo no va a primar la cantidad sobre la calidad?![]()

Sobre los autores: Urko Gorriñobeaskoa es doctorando en historia y filosofía de la ciencia y Ekai Txapartegi, profesor de filosofía, ambos en la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo 25 años del escándalo Sokal: la culpa de todo la tienen los posmodernos se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un cómic de hace dos mil años a todo color

- Todo lo que se puede medir en un río

- ¿Por qué los átomos tienen el tamaño que tienen?

Toman agua por la piel

Hyla versicolor. Ilustración: María Lezana

Hyla versicolor. Ilustración: María LezanaRanas y sapos pueden respirar a través de la piel. En determinadas épocas del año la piel es, de hecho, su principal órgano respiratorio. Pero no son gases lo único que intercambian con el medio externo por esa vía. También incorporan agua.

La mayoría de los anfibios terrestres no beben agua. La necesitan, por supuesto, pero la absorben a través de la piel, gracias a su gran permeabilidad. Eso tiene sus contrapartidas, ya que, de la misma forma que la adquieren, también la pueden perder. Por eso han desarrollado estrategias especiales para almacenarla. El medio interno o la misma vejiga, incluso, pueden funcionar como depósitos, de manera que pueden reutilizar el agua en ellos contenida en caso de riesgo de deshidratación.

Algunas ranas y sapos tienen una zona – la pélvica- especializada para facilitar la incorporación de agua. Es una zona comprendida entre la pelvis y el abdomen, la situada entre las inserciones de las extremidades posteriores al tronco. De hecho, los anfibios terrestres, cuando necesitan hidratarse, no tienen por qué sumergirse en una masa de agua; les basta con colocarse, sentados, sobre un sustrato húmedo o mojado, o aplastar la zona pélvica contra ese sustrato. El epitelio de esa zona está lleno de capilares sanguíneos, por lo que puede llegar a absorberse un volumen importante de agua. La cantidad que una rana puede absorber de ese modo en un día es equivalente al triple de su masa corporal.

La fuerza que impulsa la absorción de agua es un gradiente osmótico. El agua que se absorbe está muy diluida, casi no tiene sales. La sangre del sapo es de mayor concentración osmótica que el agua; tiene muchas más sales disueltas. Por esa razón, el agua del exterior tiene una fuerte tendencia a penetrar a través de la piel que, al fin y al cabo, es una membrana semipermeable, ya que permite el paso de agua a su través, pero no el de las sales. Eso sí, la sangre ha de circular rápidamente para que pueda ser absorbida el agua. Veamos esto con algún detenimiento.

Cuando penetra el agua y se mezcla con la sangre, ésta se diluye, puesto que la misma cantidad de solutos pasa a estar disuelta en un volumen mayor de agua, de plasma, en este caso. Por lo tanto, la fuerza que impulsa la absorción disminuye, y disminuirá en mayor medida cuanto más lenta sea la renovación de la sangre. Por esa razón, la sangre ha de circular con rapidez, porque si lo hiciese lentamente, la concentración de sales disueltas bajaría demasiado poco. Circulando rápidamente, la diferencia de concentración osmótica entre el interior y el exterior disminuye muy poco, por lo que la fuerza de absorción prácticamente se mantiene constante. En virtud de ese mecanismo, el flujo sanguíneo es proporcional a las necesidades hídricas. Esto es, cuando la deshidratación es baja, la sangre circula lentamente por la zona pélvica, pero la velocidad se eleva cuando el sapo tiene necesidad de agua.

Las hormonas que intervienen en la regulación de la economía del agua y los electrolitos en los vertebrados juegan un papel importante en este proceso. El péptido angiotensina II provoca que aumente la tendencia del sapo a sentarse y la hormona antidiurética (ADH) eleva la permeabilidad del epitelio de la zona pélvica. Por ello, el volumen de agua absorbido puede aumentar mucho como consecuencia de la acción de esas dos hormonas.

No quiero terminar la descripción de este fenómeno sin hacer notar el hecho de que la angiotensina II forma parte del sistema renina-angiotensina que interviene en la regulación de la actividad de la aldosterona en mamíferos y que la hormona antidiurética actúa en el epitelio de los tubos colectores de las nefronas aumentando, precisamente, su permeabilidad al agua. Como vimos aquí, esos sistemas hormonales promueven el ahorro y la recuperación de agua, esto es, lo mismo que promueven en las ranas y sapos que “beben” por su piel abdominal.

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU

El artículo Toman agua por la piel se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los intercambios de agua y sales en los tetrápodos acuáticos

- La distribución del agua animal y el curioso caso del potasio

- Los animales que respiran en agua

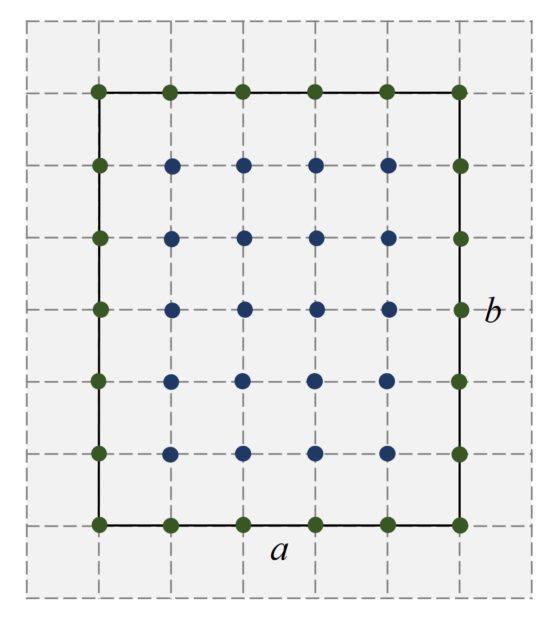

36 días de tipos (de números)

En esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica me gustaría hablaros de un proyecto interesante y hermoso que descubrí en la cuenta de Instagram de Calpurnio (creador de El bueno de Cuttlas) el pasado mes de abril. Se trata del proyecto 36 Days of Type (36 días de tipos).

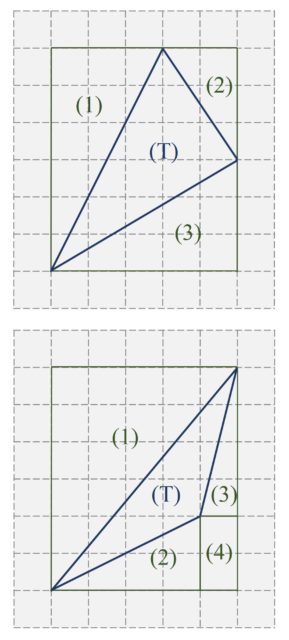

El bueno de Cuttlas en la cuarta dimensión, de Calpurnio, publicado el 29 de marzo de 2021 en Valencia Plaza

El bueno de Cuttlas en la cuarta dimensión, de Calpurnio, publicado el 29 de marzo de 2021 en Valencia Plaza

Este es un proyecto creado en 2014 por la diseñadora gráfica Nina Sans y el diseñador gráfico Rafa Goicoechea, del estudio de diseño gráfico treintayseis, de Barcelona. Como cuentan sus creadores en la página web del proyecto 36 Days of Type, ellos decidieron desafiarse a sí mismos creando algo nuevo cada día, nuevos diseños personales en torno a la tipografía y el diseño gráfico. Entonces decidieron invitar a más personas a sumarse a este desafío. Para ello crearon el proyecto 36 Days of Type: “Una celebración de 36 días de la tipografía y la creatividad, animando a diseñadores, artistas visuales y creativos de todos los campos en un acto global y simultáneo de creatividad alrededor de la tipografía y la forma de las letras (y números)”.

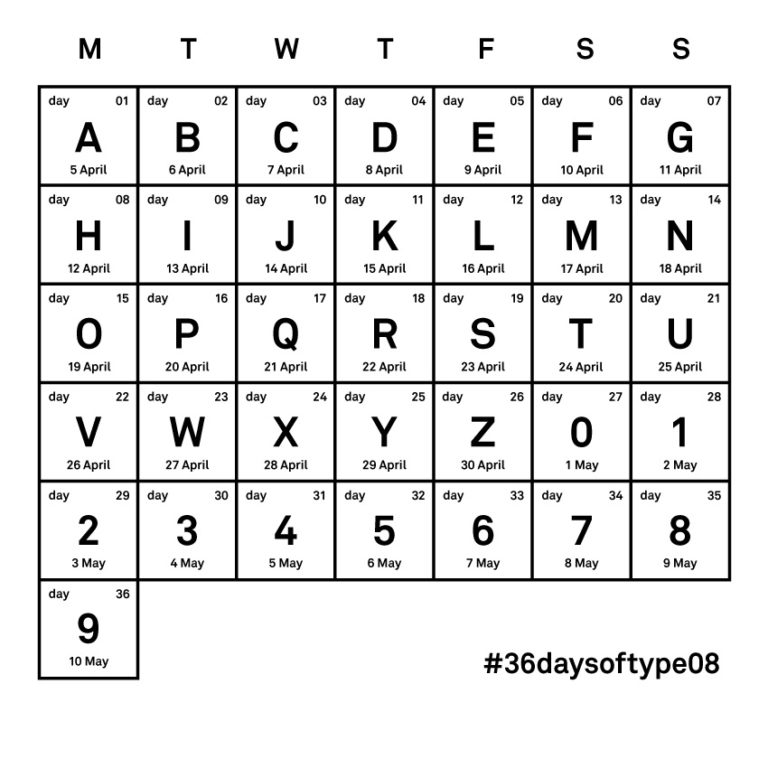

¿En qué consistía el proyecto 36 Days of Type? El objetivo del mismo era animar a diseñadores, ilustradores y artistas gráficos a crear nuevos diseños, o interpretaciones personales, de las letras del alfabeto y los números (cifras básicas) del alfabeto latino, durante 36 días consecutivos. Cada día estaría dedicado a una letra del alfabeto o a un número, siguiendo un calendario prefijado (como el que aparece en la siguiente imagen, correspondiente a la edición de 2021). Los participantes en el proyecto debían de subir su diseño de la letra o número correspondiente a ese día en Instagram, etiquetando la imagen convenientemente, según las instrucciones indicadas en la página del proyecto.

Calendario de la edición de 2021 del proyecto 36 Days of Type

Calendario de la edición de 2021 del proyecto 36 Days of Type

Cada día, durante los treinta y seis que duraba el reto gráfico, la organización del proyecto seleccionaba algunos de los diseños presentados y los publicaba en su página oficial de Instagram (36daysoftype), así como en Facebook y Twitter. Además, a lo largo del año se irán publicando el resto de diseños que se han presentado al proyecto, para mostrar el trabajo de los artistas gráficos involucrados.

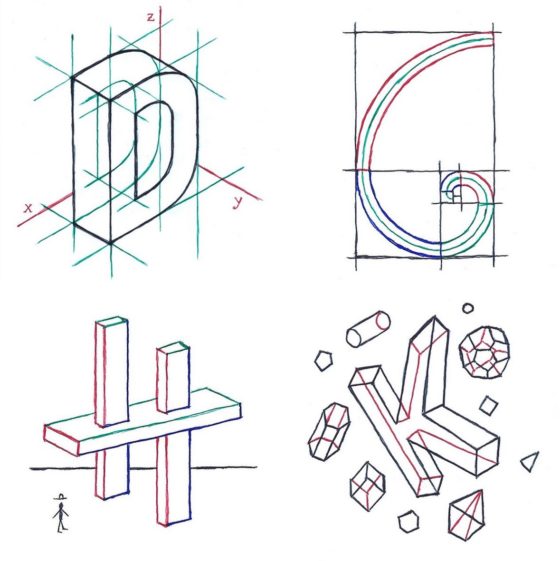

Diseños de Calpurnio de algunas de las letras, una D geométrica, una G áurea, una H imposible o una K poliédrica

Diseños de Calpurnio de algunas de las letras, una D geométrica, una G áurea, una H imposible o una K poliédrica

En la cuenta de Instagram del proyecto 36 Days of Type podéis encontrar los hermosos e interesantes diseños seleccionados cada día, de letras y números. Aunque en esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica os mostraré algunos de los diseños de números que fueron seleccionados por la organización. Iremos día a día o, mejor dicho, cifra a cifra.

La parte numérica del proyecto se inició el día 1 de mayo, con el número 0. El primer diseño que he seleccionado es del diseñador brasileño Daniel Escudeiro (aquí podéis ver parte de su trabajo, en la página del diseñador en Behance: Daniel Escudeiro).

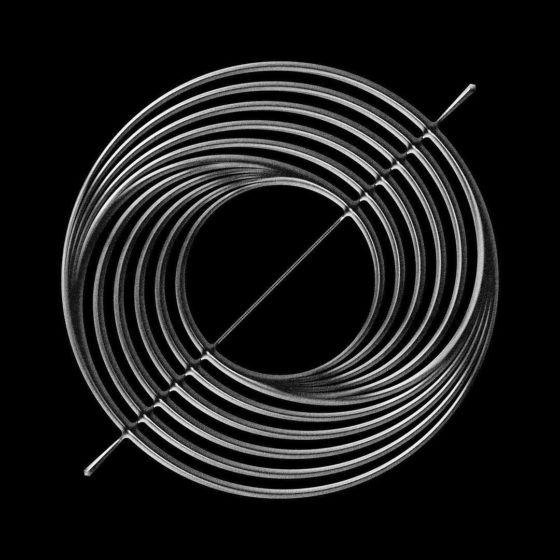

Diseño del número 0 realizado por el diseñador Daniel Escudeiro

Diseño del número 0 realizado por el diseñador Daniel Escudeiro

El siguiente diseño del número 0, que es un delicado diseño hecho a mano, es de la letrista finlandesa Monika Fällman.

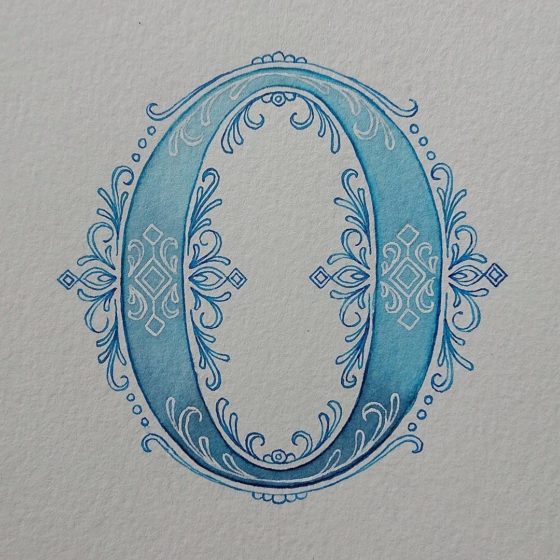

Diseño a mano del número 0 realizado por la finlandesa Monika Fällman

Diseño a mano del número 0 realizado por la finlandesa Monika Fällman

El primer diseño que os muestro del número 1 es un diseño geométrico del artista valenciano Tormius, Adrià Tormo (aquí podéis ver parte de su trabajo, en la página del artista, Tormius).

Diseño geométrico del número 1 realizado por el valenciano Tormius

Diseño geométrico del número 1 realizado por el valenciano Tormius

El siguiente diseño del número 1 lleva el título Gender Equality 1+1=1 (Igualdad de género, 1+1=1), de la artista francesa Katell (página en Etsy, Quatelle [https://www.etsy.com/fr/shop/QUATELLE]).

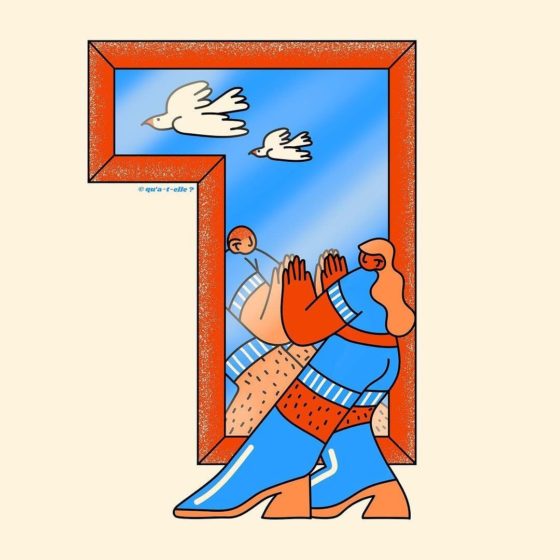

Diseño del número 1, Gender Equality 1+1=1, realizado por la artista francesa Katell

Diseño del número 1, Gender Equality 1+1=1, realizado por la artista francesa Katell

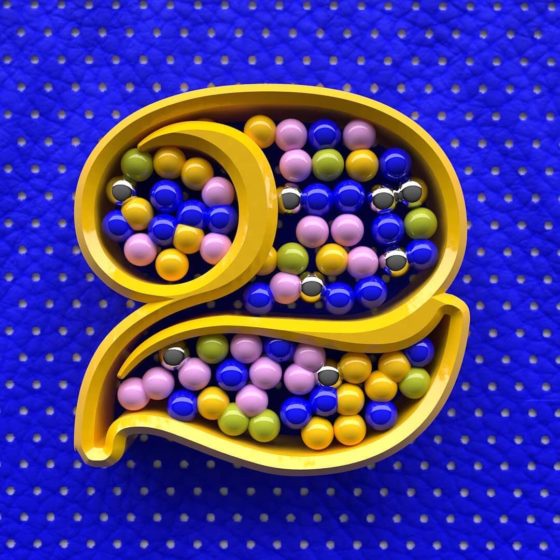

Siguiendo la cuenta creciente de los números, ahora nos toca el número 2. El primer diseño que vamos a mostrar corresponde a la agencia creativa estadounidense Swoon Studios (cuya página web es Swoon Studios).

Diseño del número 2 de Swoon Studios

Diseño del número 2 de Swoon Studios

El segundo diseño del número 2 es un diseño plumífero de la artista finlandesa Jenni Pasanen (podéis acceder a sus diferentes páginas en esta dirección Jenni Pasanen).

Diseño del número 2 de la artista finlandesa Jenni Pasanen

Diseño del número 2 de la artista finlandesa Jenni Pasanen

Podéis ver más diseños de este número, y de los demás números, en las diferentes cuentas del proyecto, por ejemplo, en Facebook, de donde estamos seleccionando los diseños, sus imágenes, para esta entrada del Cuaderno de Cultura Científica.

Para el número 3 os traigo un diseño muy festivo, esta creación de la diseñadora gráfica Jessie Noble (podéis ver algunos trabajos de esta artista en la página de Dribbble).

Diseño del número 3 de la artista Jessie Noble

Diseño del número 3 de la artista Jessie Noble

La siguiente propuesta es de la diseñadora y letrista rusa Olemie (cuya página es Olemie).

Diseño del número 3 de la artista rusa Olemie

Diseño del número 3 de la artista rusa Olemie

El juego “cuatro en raya” es la idea generadora del interesante diseño seleccionado para el número 4, del artista gráfico y creador de videos estadounidense Dylan Blau (podéis disfrutar de sus trabajos en la página del artista Dylan Blau).

Diseño del número 4 del artista estadounidense Dylan Blau

Diseño del número 4 del artista estadounidense Dylan Blau

Y la artista gráfica, afincada en Beirut, Nancy Kouta (cuya página web es Nancy Kuota) propuso la siguiente imagen.

Diseño del número 4 de la artista Nancy Kouta

Diseño del número 4 de la artista Nancy Kouta

Entre los hermosos diseños del número 5, hemos elegido este de la diseñadora colombiana Lagabrie, Gabriela Parra.

Diseño del número 5 de la artista colombiana Lagabrie, Gabriela Parra

Diseño del número 5 de la artista colombiana Lagabrie, Gabriela Parra

Y otro hermoso diseño de la artista gráfica y letrista chilena Flor Flay (Florencia Study), algunos de cuyos trabajos podéis apreciar en su página web Florencia Study.

Diseño del número 5 de la artista chilena Flor Flay

Diseño del número 5 de la artista chilena Flor Flay

Seguimos con el número 6. Como para otros números, y letras, hay diseños que son animaciones. Podéis visitar las diferentes cuentas del proyecto 36 Days of Type para ver estos diseños también, algunos son impresionantes. El primer diseño que he seleccionado para el número 6 es de la artista británica Amber Maxwell, que, aunque es una imagen animada, mostramos aquí el inicio del diseño.

Diseño del número 6 realizado por la artista británica Amber Maxwell

Diseño del número 6 realizado por la artista británica Amber Maxwell

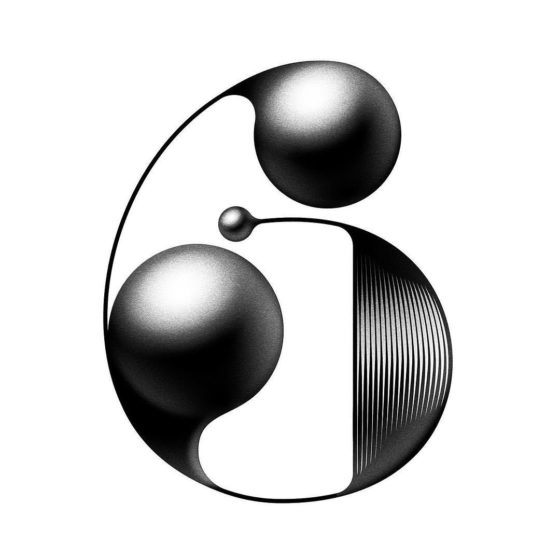

Y la segunda elección para el número 6 es este diseño del artista afincado en Estados Unidos Zsolt M, Zsolt van den Már (aquí tenéis su página en Dribble, Zsolt).

Diseño del número 6 del artista Zsolt M

Diseño del número 6 del artista Zsolt M

Seguimos avanzando en los números y ya llegamos al número 7 (sobre este número podéis leer la entrada del Cuaderno de Cultura Científica dedicada al mismo: Siete, un número muy popular). El primer diseño que traemos a esta entrada, de entre los seleccionados por el proyecto, es de la artista gráfica y letrista suiza Océane Haenni (cuya página en Behance es Océane Haenni). Es un diseño para las personas amantes de los gatos.

Diseño del número 7 de la artista suiza Océane Haenni

Diseño del número 7 de la artista suiza Océane Haenni

El segundo diseño del número 7 es de la diseñadora gráfica india Seema Surana (podéis disfrutar de más trabajos suyos en la página de Behance de Seema Surana).

Diseño del número 7 de la artista india Seema Surana

Diseño del número 7 de la artista india Seema Surana

El diseñador afincado en Berlín, Christian Pietrzok, que en Instagram tiene la cuenta A letter a day donde publica desde 2017 cuando empezó el reto de publicar un nuevo diseño de una letra, o un número, cada día de ese año, nos propone el siguiente diseño para el número 8.

Diseño del número 8 de Christian Pietrzok

Diseño del número 8 de Christian Pietrzok

El segundo diseño que os traemos del número 8 es del diseñador gráfico danés Aggerhomes (Martin Aggerholm), cuya página web es Aggerhomes.

Diseño del número 8 del diseñador gráfico suizo Aggerhomes

Diseño del número 8 del diseñador gráfico suizo Aggerhomes

El último número del proyecto con el que finalizaba la octava edición del proyecto 36 Days os Type, fue el número 9 (al que también dediqué una entrada con el título El número nueve en una noche de verano). El diseñador gráfico de Barcelona, Loor Nicolas (del que podéis disfrutar de más trabajos en su página de Behance, Loor Nicolas), propuso un diseño de ficción.

Diseño del número 9 del diseñador gráfico de Barcelona Loor Nicolas

Diseño del número 9 del diseñador gráfico de Barcelona Loor Nicolas

Y terminamos con una propuesta muy africana de la diseñadora británica Ella Smith, a través de su cuenta Ella Create.

Diseño del número 9 de la diseñadora gráfica británica Ella Smith

Diseño del número 9 de la diseñadora gráfica británica Ella Smith

Espero que hayáis disfrutado de este pequeño paseo por algunos diseños de los números, de las diez cifras básicas, de nuestro sistema de numeración, del 0 al 9, dentro del proyecto 36 Days of Type. Podéis admirar, como ya hemos comentado, los demás diseños en Instagram. Facebook o Twitter.

Me gustaría terminar con una propuesta personal muy sencilla. Está basada en la hipótesis fantástica sobre el origen de la grafía de los números del astrólogo árabe Aben Ragel (siglo X-XI), que mostré en mi entrada Teorías fantásticas del origen de la grafía de las cifras y en los colores del artista neerlandés Piet Mondrian (1872-1944). El diseño de las diez cifras básicas sería el siguiente.

¿Se os ocurre a vosotras algún otro diseño para los números? Podéis animaros con los vuestros.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo 36 días de tipos (de números) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los números apocalípticos

- Los números que proporcionan alegría

- El secreto de los números que no querían ser simétricos

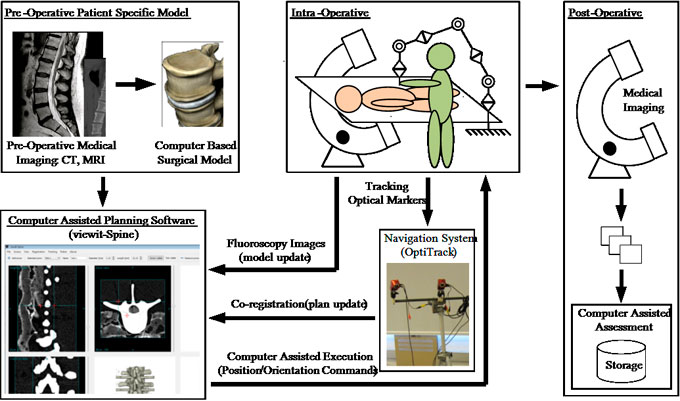

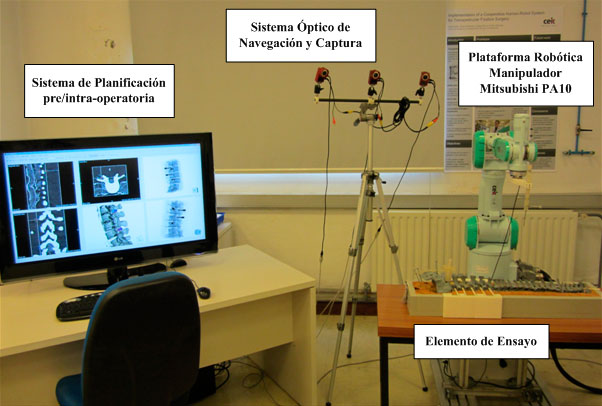

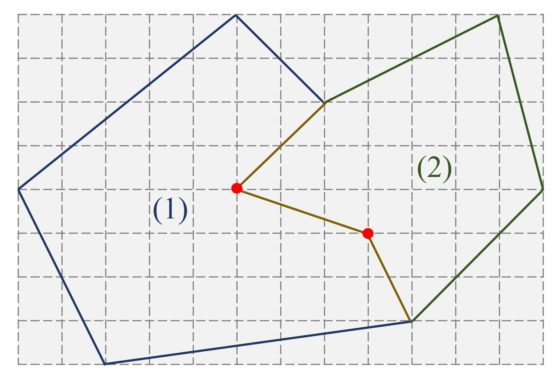

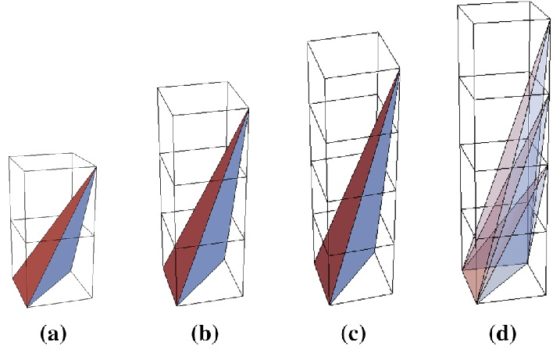

Actúa localmente: robots asistentes en cirugía

Foto: Artur Tumasjan / Unsplash

Foto: Artur Tumasjan / UnsplashLa automatización era el futuro hace 50 años. Lo robotización es un futuro tan próximo que es presente. Y lo que parece una tendencia imparable es la robotización de todos los ámbitos de la actividad humana. Pero no hay que pensar necesariamente en robots completamente autónomos, como los de la película Yo Robot (Alex Proyas, 2004) basada en el libro homónimo de 1950 de Isaac Asimov. La integración de los robots en nuestro día a día será como colaboradores. Un ejemplo ilustrativo es el robot como asistente en intervenciones quirúrgicas muy delicadas.

Pongamos el caso de las intervenciones de columna que se quiere que sean mínimamente invasivas. En términos muy simples, en este tipo de intervenciones hay que saber con precisión donde colocar los tornillos para maximizar su efecto y asegurarse de que no se hace más daño del que se pretende solucionar al tocar la médula espinal.

Ceit y Egile colaboran en el proyecto ELCANO que lo que pretende es, precisamente, desarrollar una solución integrada y robotizada para este tipo de intervenciones. La persona encargada de la cirugía es la que decide y realiza la operación; el robot le ayudará en los cálculos y en evitar que se produzcan daños. Esta ayuda se concreta en tres aspectos, los dos primeros son los que permiten el tercero, que es la actuación del robot:

Planificación virtual de la intervención*

Los hospitales suelen contar con un Sistema de Comunicación y Archivado de Imágenes (PCAS, por sus sigles en inglés). Su función primordial es almacenar imágenes y facilitar la comunicación entre los servicios del hospitale. Un sistema PACS ideal debe atender todo el flujo de imagen, desde la adquisición del examen, hasta el diagnóstico, proceso de informe y monitoreo.

Antes de la intervención*, un programa software planificador (viewIT-spine) extrae información del historial del paciente desde el sistema PACS y reconstruye un modelo virtual del paciente basado en las imágenes de TAC disponibles que permitirá al cirujano hacer una planificación de la intervención, definiendo la posición y orientación de los tornillos que desea introducir en el paciente, desde su despacho. Una vez terminada la planificación, ésta se envia al quirófano.

Sistema de navegación/tracking

Un dispositivo instalado en quirófano es capaz de monitorizar en tiempo real la posición real del paciente de forma que pueda hacerse una correlación de la disposición del paciente real con el modelo virtual construido con el planificador. Para ello un módulo del software viewIT-spine se ejecuta en tiempo real en quirófano.

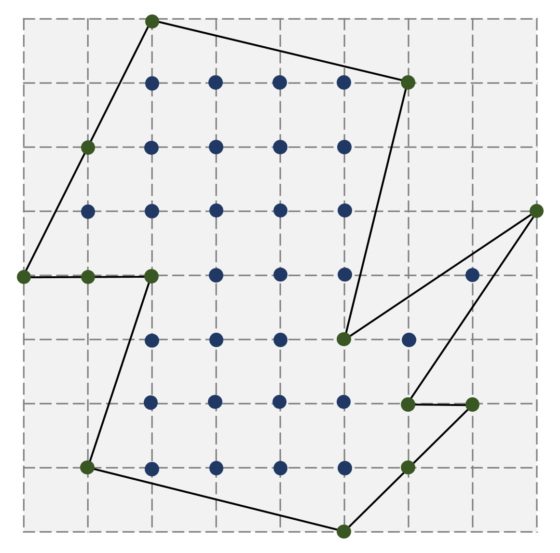

Prototipo de laboratorio, basado en un robot de 7 grados de libertad.

Prototipo de laboratorio, basado en un robot de 7 grados de libertad.Asistente colaborativo robotizado (COBOT)

Un COBOT es un sistema robótico capaz de recibir información del planificador. Este robot es capaz de configurar unas restricciones activas de movimiento y trabajar de forma colaborativa con el cirujano (COllaborative roBOT) para facilitar la intervención. A la vez, las restricciones de movimiento limita los movimientos del cirujano para impedir el acceso a las zonas de riesgo.

Prototipo de quirófano, basado en un robot de 6 grados de libertad

Prototipo de quirófano, basado en un robot de 6 grados de libertad

* Nota para profesionales:

Intervenciones de fusión instrumentada con tornillos transpediculares. El concepto es aplicable a otro tipo de intervenciones, como artrodesis intersomática por vía lateral ALIF o TLIF.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: robots asistentes en cirugía se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: robots inteligentes autoadaptativos para la producción industrial

- Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros

- Actúa localmente: electrónica de papel

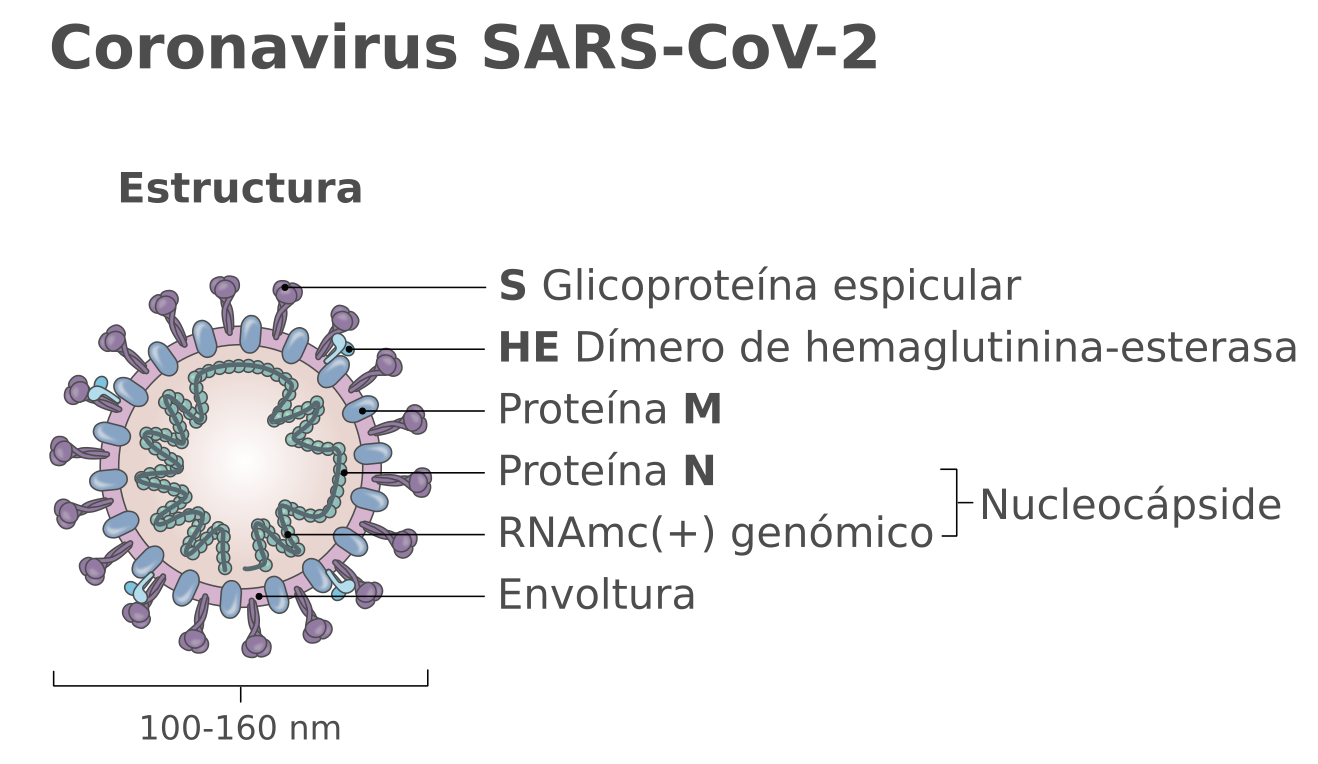

Virus con ADN «extraterrestre»

María Teresa Tejedor Junco

Shutterstock / Zita

Shutterstock / Zita

El lenguaje de la vida se escribe con un código de cuatro letras: A, G, C y T. Son las abreviaturas de adenina, guanina, citosina y timina, las bases nitrogenadas que se encuentran en la mayoría de los genomas. En la doble hélice de ADN se aparean las bases, G con C y A con T.

El ADN almacena la información, que posteriormente es transcrita a ARN mensajero y este se traduce a proteínas. Este esquema de flujo de la información genética fue denominado por Crick como “dogma central de la biología molecular”.

La biología no es una ciencia exacta

Como el propio Crick reconocía, emplear el término “dogma” no fue una buena idea. Un dogma es una idea que no se puede cuestionar. Pero en biología parece que siempre se puede encontrar una excepción a las reglas generales: desde mamíferos que ponen huevos a células eucariotas sin mitocondrias.

En el caso del “dogma central de la biología molecular”, poco a poco fueron describiéndose excepciones. Casi todas ellas en microorganismos.

Una de las principales fue la descripción de los Retrovirus, cuyo genoma no es ADN sino ARN. Poseen una enzima, la transcriptasa inversa, que copia ese ARN a ADN, cambiando así el sentido del flujo de información genética. Muchos virus tienen genomas de ARN, lo que añadiría una nueva letra (U = uracilo) al alfabeto genético, pero siempre son cuatro, ya que U reemplaza a T.

También se describen los viroides y los priones. Los primeros, son simples moléculas de ARN. Los priones, carecen de ácidos nucleicos y son proteínas capaces de replicarse.

Nuevas letras en el alfabeto genético

La biología sintética se enfoca a la síntesis de nuevas biomoléculas y a la ingeniería de sistemas biológicos para dotarlos de funciones nuevas que no se encuentran en la Naturaleza. Uno de los campos de investigación es la expansión del código genético, a fin de obtener proteínas con características novedosas.

Incorporar nuevas bases al ADN no es una tarea sencilla. La estructura de la doble hélice no debe alterarse, y las enzimas que desarrollan diversas tareas deben reconocer a las nuevas moléculas, a fin de que el flujo de información, desde genes hasta las proteínas, siga funcionando.

Un equipo de investigadores consiguió crear un ADN que utiliza ocho bases diferentes, en vez de cuatro. Inicialmente no se podía considerar un nuevo alfabeto genético, ya que no se traducía a nuevos aminoácidos. Pero se transcribe a un ARN que es capaz de reconocer y “pegarse” a las células cancerígenas, lo que se podría aplicar a nuevas técnicas de diagnóstico.

En 1977, científicos rusos describieron un bacteriófago (virus que infecta a las bacterias) que, en lugar de adenina, tenía en todos los casos 2-aminoadenina (abreviada como Z). Ahora bien, a diferencia del ADN sintético, las bases siguen siendo cuatro. Parece que la naturaleza se había adelantado a las ideas de los investigadores, creando virus con un “alfabeto” genético alternativo.

En ese ADN, Z se une a T por 3 enlaces de puente de hidrógeno, en vez de por los dos que forman la unión entre T y A. El ADN resultante es mas estable frente al calor y a otros factores ambientales.

Z, la 2-aminoadenina, es un compuesto que se encuentra en la naturaleza, proveniente de restos de meteoritos. Nunca se había descrito como parte de un organismo. Debido a eso, empezaron a llamar a este ADN, “ADN extraterrestre”.

Varios grupos de investigadores comenzaron a analizar bases de datos, buscando otros fagos que pudieran tener las mismas características, y encontraron bastantes casos.

Durante décadas nadie había conseguido averiguar cómo sucedía esto y la importancia que podría tener.

¿Cómo se sintetiza ese ADN diferente, si Z no existe en las bacterias?

Tres trabajos publicados (este, este y este) en 2021 en la revista Science y en Nature Communications explican este proceso.

Podemos leer un estupendo artículo de la doctora Gemma Marfany y ver el vídeo explicativo del doctor Lluis Montoliu, que resumen los aspectos más importantes relacionados con este tema.

Lluís Montoliu explica el nuevo nucleótido Z encontrado en el ADN de algunos virus de bacterias.Estos fagos codifican en su genoma enzimas que retiran la adenina del ADN y la sustituyen por Z. También codifican enzimas que pueden sintetizar Z a partir de precursores existentes en las bacterias.

Como indica la doctora Zhao, investigadora principal de uno de los grupos que trabajan en este tema, todavía no está del todo claro como se produce la síntesis del ADN con esta nueva base en las bacterias, ni como interactúan todas las enzimas implicadas en la replicación y transcripción del ADN, con esta nueva molécula.

Beneficios para los virus que usan Z

Los fagos son virus que infectan bacterias. Las bacterias poseen mecanismos que les permiten luchar contra estas infecciones, ya que pueden reconocer el ADN del fago y degradarlo.

Pero las defensas de las bacterias no pueden reconocer a este nuevo ADN, por lo que el fago puede escapar de ellas. Esto también podría suponer una ventaja en los tratamientos por fagoterapia, ya que la bacteria causante de la infección no podría destruir los fagos usados como tratamiento.

Al ser un ADN más estable, permite la persistencia del virus en condiciones adversas, ampliando el rango de hospedadores que puede colonizar.

Aplicaciones de este nuevo ADN

Actualmente se investigan numerosas aplicaciones de biología sintética para las que este nuevo ADN sería muy útil, dada su mayor estabilidad.

Por ejemplo, contribuiría a mejorar el almacenamiento de datos en ADN. También sería aplicable a las técnicas que utilizan papiroflexia de ADN para la administración dirigida de medicamentos.

Por ahora no se han descubierto organismos celulares que posean Z en su ADN, pero se trabaja en dicha posibilidad, intentando incorporarla en E. coli y que la célula siga siendo funcional.

¿Qué implicaciones tiene?

El descubrimiento de estos virus con un código genético diferente no solo tiene aplicaciones desde el punto de vista de la biología sintética. Nos plantea también numerosos interrogantes sobre el origen de la vida en la Tierra y sobre la posibilidad de vida en otros planetas.

Es discutible si los fagos que contienen Z en su ADN son nuevas formas de vida, ya que incluso se discute si los virus son seres vivos o no. Pero está claro que esta nueva codificación genética, que permite la síntesis de proteínas funcionales, influirá en la búsqueda de vida en otros planetas. No solo habrá que buscar este nuevo compuesto sino que también, dado que este nuevo ADN tolera condiciones ambientales más extremas que las convencionales, se amplían las opciones de búsqueda.![]()

Sobre la autora: María Teresa Tejedor Junco es profesora titular de microbiología en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Virus con ADN «extraterrestre» se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- ¿Puede el virus SARS-CoV-2 integrarse en nuestro genoma?

- Quince virus que han cambiado la historia de la Humanidad

- Virus, selección natural y vacunas

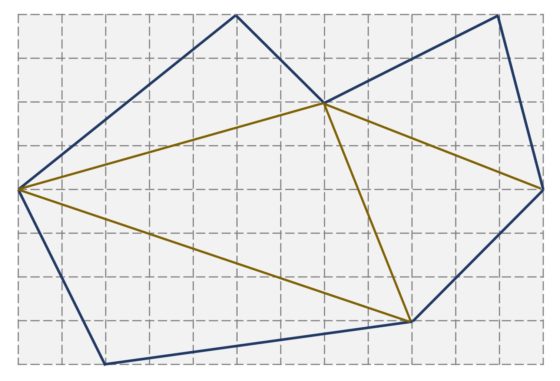

Ikuspegia: una visión en perspectiva de la historia de las pandemias

Joaquín Sevilla y Eloísa Ramírez Vaquero

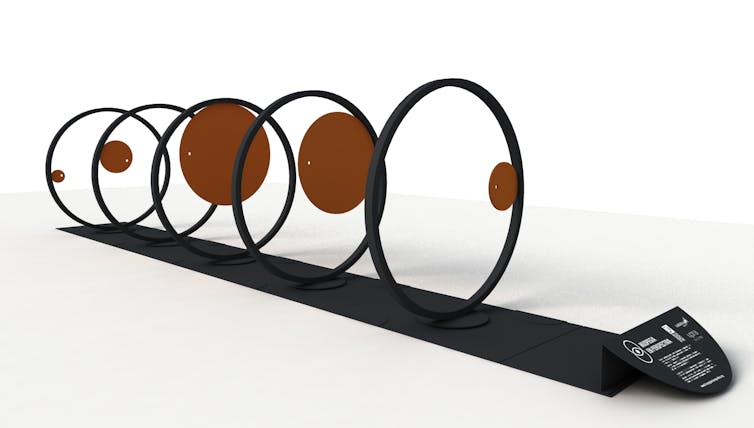

Instalación Ikuspegia.

Instalación Ikuspegia.

La humanidad lleva conviviendo con microbios de diverso tipo toda su historia. Una convivencia que pasa por épocas más pacíficas y por momentos más turbulentos a los que denominamos epidemias o pandemias. En un momento como el actual, en que una de estas pandemias ha revolucionado nuestra forma de vida, es especialmente interesante echar un vistazo a esa historia e intentar sacar de ella alguna enseñanza.

Con esa finalidad se han puesto en marcha multitud de proyectos académicos en estos meses. Por citar algunos, es muy interesante la síntesis de 19 momentos históricos elegidos por el Grupo Epidemia de la Universidad de Oviedo, el libro “El día después de las grandes epidemias” del medievalista de la Universidad Autónoma de Barcelona, José Enrique Ruiz- Domènec, y el libro “Virus y pandemias” del microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi.

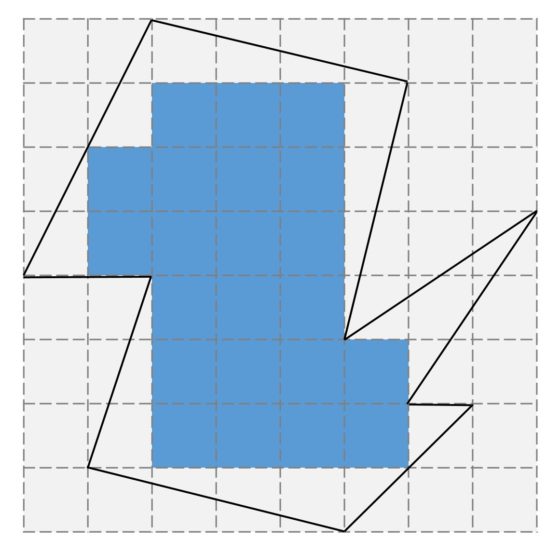

En la Universidad Pública de Navarra, desde la Cátedra Laboral Kutxa de cultura científica, también nos hemos querido sumar a este tipo de iniciativas con una instalación artística que sirva para incitar a esa mirada con perspectiva del momento actual. La instalación consiste en una escultura en la que cinco anillos de acero, de dos metros de diámetro cada uno, pretenden simbolizar cinco momentos de la historia, cinco grandes pandemias.

Dentro de cada anillo, un disco sólido representa el porcentaje de la población mundial que pereció a causa de esa enfermedad. Por último, con un taladro en cada uno de esos discos se simboliza el porcentaje de personas fallecidas a causa de la covid-19. El conjunto muestra un túnel del tiempo en el que se hacen muy patentes las enfermedades como obstáculos que ha sido necesario sortear para seguir adelante.

Instalación Ikuspegia-En perspectiva.

Instalación Ikuspegia-En perspectiva.La instalación se completa con un sitio web en el que se da un poco de información sobre cada una de las cinco pandemias escogidas. Una parte de esa información está disponible también como locuciones a las que se puede acceder con el teléfono móvil a través de códigos QR, uno de esos elementos tecnológicos que, aunque existían desde hace mucho, se han hecho populares precisamente por las restricciones derivadas de la pandemia actual.

La selección de solo cinco momentos históricos de los muchos que se han visto marcados por enfermedades puede basarse en múltiples criterios. En nuestro caso hemos intentado que se cubriera un período amplio de la historia, que fueran pandemias propiamente dichas (de alcance mundial) y que fueran situaciones de gran impacto.

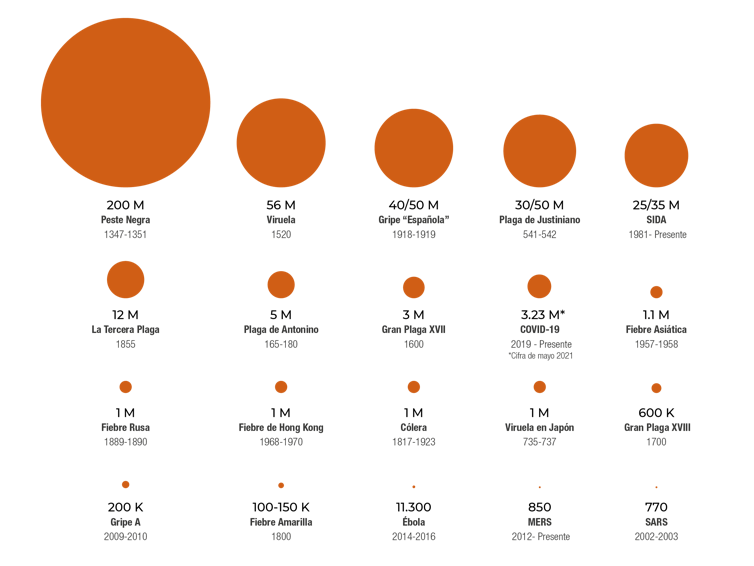

Grandes pandemias de la historia por número de fallecidos. Infografía elaborada a partir de Visual Capitalist. (2020, 14 marzo). Visualizing the History of Pandemics.

De la viruela al sida

1. Comenzamos en el siglo II con la peste que vivió Galeno, que mató al emperador romano junto con cerca del 5 % de la población mundial y que fue causada, probablemente, por viruela hemorrágica. En un tiempo tan remoto es imposible disponer de datos precisos. Por eso, tanto la población mundial como el número de fallecidos y la enfermedad de la que se trataba han de ser estimados a partir de las crónicas disponibles. Esta incertidumbre es aún mayor para enfermedades más antiguas.

2. A mediados del siglo VI, mientras Justiniano era emperador en Constantinopla, una oleada de peste bubónica acabó con cerca del 30 % de la población. Tan terrible balance tuvo consecuencias enormes en la demografía, la economía y la organización social. Esta pandemia contribuyó de forma importante al colapso del Imperio bizantino y, con ello, a un radical cambio de equilibrio político y económico en todo el Mediterráneo y Oriente Medio.

Vestimenta que llevaban los médicos para tratar la peste.

Vestimenta que llevaban los médicos para tratar la peste.Wikimedia Commons

3. La tercera pandemia que representamos en la instalación es la peste negra, sufrida a mediados del siglo XIV y que supuso una mortalidad monstruosa. Se considera que en Navarra pereció el 60 % de la población. Más de 100 localidades en esta comunidad quedaron despobladas. La incidencia promedio en Europa se estima en el entorno del 40 %. Los “médicos de la peste” de entonces empezaron a utilizar una característica vestimenta, la versión ancestral de los actuales EPI, que todavía hoy es el motivo principal de los disfraces en el carnaval de Venecia. La peste volvió en múltiples oleadas, vez tras vez, hasta hoy.

4. Saltamos al siglo XX sabiendo que dejamos fuera grandes historias como la influencia de las enfermedades en la conquista de América y la introducción del alcantarillado moderno para luchar contra el cólera en el Londres del XIX. La penúltima pandemia plasmada en la instalación es la gripe de 1918, una variante especialmente agresiva de la gripe estacional que seguimos padeciendo cada invierno. En plena guerra mundial, y difundida en gran medida por las tropas, la padeció un tercio de la población mundial y causó más muertes que la propia guerra. Entre 50 y 100 millones de personas (alrededor del 5 % de la población mundial) perdieron la vida por la enfermedad.

5. Concluimos nuestra panorámica de estos eventos terribles con el sida, una pandemia que aún no podemos dar por concluida aunque que se ha controlado mucho gracias a los avances científicos y de salud pública. Un virus que se transmite por fluidos corporales (vía sexual y sanguínea principalmente) que ha matado a 35 millones de personas desde que empezó a hacerse patente a comienzos de los años 1980.

Un contexto para la covid-19

Con este repaso por momentos tan dramáticos no se pretende, ni mucho menos, minimizar el momento que estamos viviendo, solo se busca proporcionar contexto. Cuarentenas, confinamientos, vestimentas especiales para evitar contagios y mascarillas han existido desde hace siglos. La incertidumbre ante nuevas enfermedades ha generado cultos a dioses y santos, pero también odios a minorías; ha generado inmensos descalabros económicos seguidos de grandes oportunidades de desarrollo.

Una perspectiva como esta no tiene una lectura canónica, cada persona que se asome a ese repaso histórico encontrará el ángulo con el que mejor sintonice. Desde una Cátedra de cultura científica no podemos evitar señalar que en la pandemia que estamos viviendo el papel del conocimiento científico está siendo extraordinario. Nunca hemos estado tan preparados científicamente. Se dispuso de una identificación del patógeno que causaba la enfermedad, incluyendo la secuenciación de su genoma, en semanas desde que se detectó.

Además, se está logrando la inmunidad de grupo sin tener que exponer a la enfermedad a toda la población. El desarrollo de vacunas, efectivas y seguras, de diferentes tecnologías, es algo nunca visto en esa historia. Su fabricación masiva y distribución a toda la población mundial tampoco. Esperemos que podamos ponerlo en breve en la lista de singularidades de la pandemia que vivimos hoy.![]()

Sobre los autores: Joaquín Sevilla es catedrático de tecnología electrónica y Eloísa Ramírez Vaquero catedrática de historia medieval en la Universidad Pública de Navarra

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Ikuspegia: una visión en perspectiva de la historia de las pandemias se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Quince virus que han cambiado la historia de la Humanidad

- Historias de la malaria: La guerra y la historia

- Cómo los apellidos nos hablan de genes e historia, y viceversa

Maia García-Vergniory – P4K 2019: Materiales del futuro

Las grandes transformaciones sociales y los cambios de paradigma registrados a lo largo de la historia de la humanidad suelen ir aparejados al descubrimiento de un nuevo material, cuyas novedosas aplicaciones acaban desencadenando una gran revolución. La sociedad del futuro, más respetuosa con el medio ambiente e hiperconectada requiere de nuevos materiales. Maia García-Vergniory nos explica en esta charla en qué materiales se está investigando actualmente y por qué en ellos y no en otros.

Maia García Vergniory es profesora de la UPV/EHU, investigadora Ikerbasque en el Donostia International Physics Center y coautora de la llamada química cuántica topológica, uno de los hitos en ciencia de materiales de los últimos años.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Maia García-Vergniory – P4K 2019: Materiales del futuro se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Maia García Vergniory: «Materiales que nos cambiaron»

- Aran Garcia-Leuke – Naukas Pro 2019: Intro a la nanoelectrónica

- Juan Manuel Bermúdez-García – Naukas Pro 2019: Sólidos como refrigerantes

Invernaderos en las cubiertas para aumentar la eficiencia energética de los edificios

Todas las características de un edificio influyen de forma directa en el consumo energético y en la eficiencia energética global del edificio. Normalmente, se tiende a asociar este concepto solo con los equipos de climatización y con los materiales constructivos, pero el sistema de ventilación juega un papel primordial en la eficiencia energética.

“La necesidad de ventilación para expulsar el aire contaminado o viciado en los edificios de viviendas provoca que gran parte de las pérdidas de energía térmica se deba a la renovación de aire. Estas pérdidas por ventilación cada vez adquieren mayor importancia debido a que los edificios cada vez están mejor aislados y son más herméticos. Por tanto, siendo el objetivo a corto plazo construir edificios de consumo energético casi nulo, es necesario incidir sobre la optimización de la ventilación”, comenta Joseba Gainza-Barrencua miembro del grupo CAVIAR (Calidad de Vida en Arquitectura) de la UPV/EHU.

Según ha explicado Gainza, “la instalación de los invernaderos en la cubiertas para reducir el consumo energético de los edificios no ha sido estudiada en profundidad, a pesar de que cuentan con importantes ventajas: su instalación en la cubierta permite realizar el acristalamiento con el ángulo que se desee, lo que posibilita que las ganancias solares sean mayores; menos exigencias estéticas y urbanísticas; posibilidad de introducir el aire precalentado en el edificio mediante el sistema de ventilación mecánica del edificio, etc.”.

Por ello, en este trabajo “hemos diseñado y construido un prototipo de invernadero y hemos visto su funcionamiento los días soleados, nublados etc. Su comportamiento también ha sido analizado mediante simulación informática que ha sido validada utilizando las mediciones que hemos realizado en el prototipo. Hemos utilizado la simulación para analizar el comportamiento térmico del invernadero y calcular el ahorro energético en el caso de instalarlo en distintos lugares y climas”, señala el investigador de la UPV/EHU.

“El invernadero diseñado tiene forma de triángulo rectángulo; por un lado, es fundamental orientarlo al sur porque es donde más radiación solar recibe, y por otro lado, es importante que el acristalamiento esté lo más perpendicular posible al sol. La posición e inclinación del sol varía a lo largo del año, por lo tanto, hemos obtenido cuál es el ángulo óptimo y hemos visto que el ángulo con el que se obtienen temperaturas más altas en el invernadero en la mayor parte del estado español es de 55 grados”, indica el autor principal del trabajo.

“Nuestros resultados indican que los invernaderos pueden mejorar significativamente el comportamiento energético del edificio. La eficacia de estos sistemas depende claramente del clima. Mientras que en zonas con poca necesidad de calefacción el uso del invernadero no es aconsejable, en zonas más frías el ahorro energético es sustancial, más aún si se combina el sistema de ventilación con la recuperación de calor. En la zona climática más fría de España, en la zona de Burgos, es posible alcanzar ahorros en calefacción del 58 %”, comenta Joseba Gainza-Barrencua.

“Además, — añade — existe la posibilidad de acoplar un recuperador de calor entre la expulsión del aire viciado del edificio y el aire a introducir en el invernadero. Con ello se obtiene un doble calentamiento del aire y mejora el rendimiento del sistema significativamente”.

“El personal investigador cree que este trabajo presenta una visión útil de los beneficios potenciales de los invernaderos, en particular, cuando se combinan con un sistema de ventilación. En estos casos, el aire precalentado se distribuye fácilmente por todo el edificio, lo que mejora el potencial de ahorro energético”. “Para nosotros —añade Joseba Gainza-Barrencua— ésta es una de las contribuciones más importantes del trabajo, ya que las ventajas de utilizar invernaderos con sistemas de ventilación merecen una mayor investigación. Ahora, estamos analizando el uso de estos invernaderos para otros usos o como complementos de otros sistemas”.

Referencia:

J. Gainza-Barrencua, M. Odriozola-Maritorena, Rufino Hernandez_Minguillon, I. Gomez-Arriaran (2021) Energy savings using sunspaces to preheat ventilation intake air: Experimental and simulation study Journal of Building Engineering doi: 10.1016/j.jobe.2021.102343

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Invernaderos en las cubiertas para aumentar la eficiencia energética de los edificios se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un modelo para evaluar los flujos de inversión en eficiencia energética

- Las barreras a los edificios de consumo de energía casi nulo en el sur de Europa

- Los edificios y el mar

El copo asimétrico no sale en la foto

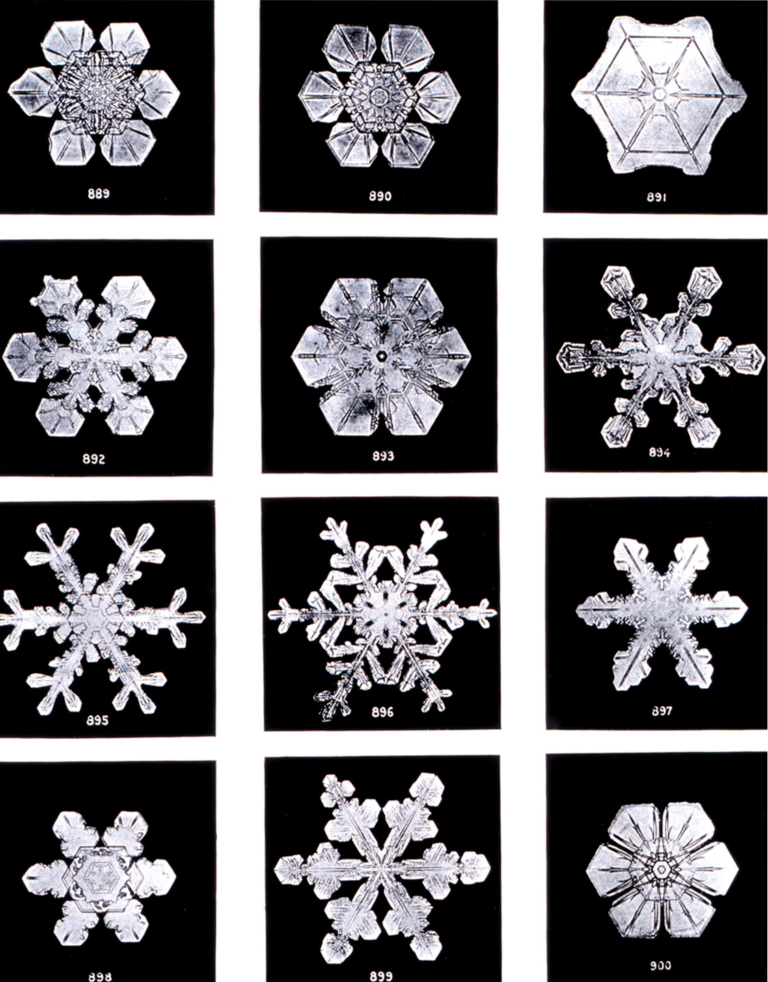

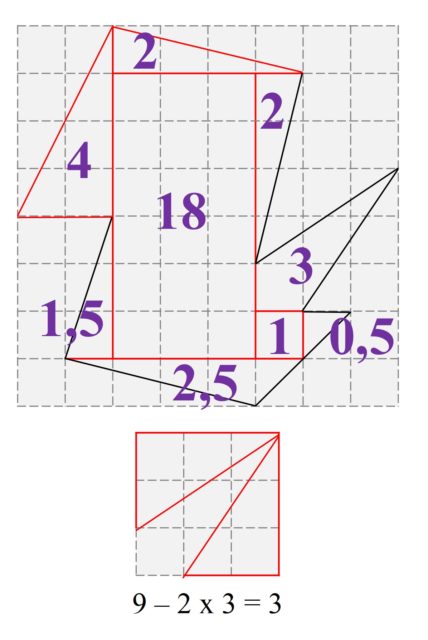

Fotografías de Bentley, circa 1902. Fuente: Wikimedia Commons

Fotografías de Bentley, circa 1902. Fuente: Wikimedia CommonsEn enero de 1885, a la edad de 19 años, Wilson Bentley se convirtió en la primera persona en fotografiar un copo de nieve. Desde adolescente había explorado estos cristales con ayuda de un microscopio que le había regalado su madre y cada año esperaba a que el invierno cubriese de estrellas de hielo la granja donde se había criado. Hasta que un buen día decidió hacer imperecedero su objeto de fascinación y acopló una cámara fotográfica a sus lentes de ampliación. Años más tarde escribiría1:

“Bajo el microscopio, descubrí que los copos de nieve eran milagros de belleza y parecía una lástima que esta belleza no pudiese ser disfrutada por otros. Cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno se repetía. Cuando un copo se derretía, ese diseño se perdía para siempre. Toda su belleza desaparecía sin dejar rastro».

Durante los siguientes 45 inviernos (y hasta su muerte a causa de una neumonía, en 1931), Bentley se dedicó a capturar estos diseños efímeros en placas fotográficas. Con el tiempo depuró una técnica que le permitía recoger los copos en una bandeja cubierta de terciopelo y trasladarlos a un portaobjetos con ayuda de una pluma. Todo su equipo tenía que estar preenfriado y Bentley debía contener su respiración para evitar arruinar sus miniaturas de nieve. Con infinito cuidado y algo más de paciencia, este fotógrafo autodidacta consiguió retratar más de 5000 cristales a lo largo de toda su vida. La idea popular de que “no hay dos copos de nieve iguales” tiene su origen, con toda probabilidad, en su trabajo.

¿Pero es este mito cierto? O en cualquier caso, ¿de dónde proviene su enorme diversidad?

Hasta ahora hemos contado que las moléculas del agua dan lugar a la simetría hexagonal de los copos de nieve. Sin embargo, este relato deja fuera su elaborada complejidad. La explicación completa es algo más sutil y tiene que ver con el modo en que crecen estos cristales. Aunque el empaquetamiento de las moléculas favorece la simetría en seis direcciones, los lados largos de un hexágono no son la solución más estable desde un punto de vista energético2. Al alcanzar cierto tamaño crítico, aparecen pequeñas rupturas en sus laterales que, a su vez, pueden desdoblarse, dando lugar a la ramificación característica de estos cristales. En conjunto, este proceso se conoce como crecimiento dendrítico (del griego δενδρον, dendron, árbol) y es el que da a algunos cristales un sorprendente aspecto vegetal.

Dendritas de manganeso en un plano de piedra caliza. Fuente: Wikimedia Commons

Dendritas de manganeso en un plano de piedra caliza. Fuente: Wikimedia Commons

La cuestión es que ese delicado punto de inflexión a partir del cual un hexágono de hielo perfecto empieza a romperse, doblarse y ramificarse depende críticamente de la temperatura y, muy especialmente, de la humedad del ambiente donde crece. Cuanta más humedad, más rápido crece y se desdobla. Puesto que el copo es diminuto, estas condiciones son casi* idénticas en sus seis brazos y su simetría se conserva a medida que crece. Pero en su viaje por el cielo, guiados por los arrebatos del viento, cada copo experimenta una trayectoria diferente (un historial de humedades y condiciones diferente), que podría considerarse casi* irrepetible. Por eso todos son tan diferentes entre sí. La forma precisa de un copo de nieve es su currículum vitae, la versión cristalográfica de las arrugas y las cicatrices, que dan carácter a su rostro a medida que crece.

Pero, antes de cerrar este artículo, volvamos a los casi*.

Hace algunos años, el profesor Kenneth G. Libbrecht consiguió producir copos de nieve idénticos. Los gemelos crecieron en la universidad de Caltech, bajo el sol de California, gracias a un ambiente de laboratorio cuidadosamente orquestado. Puesto que las condiciones de crecimiento eran idénticas, sus cristales terminaron siendo indistinguibles. Pero resultaron ser únicos además en otro sentido, quizás aún más insospechado: se trataba, probablemente, de los copos de nieve más perfectamente simétricos que la humanidad había visto jamás.

A pesar de lo que pueda parecer a primera vista, los copos de nieve de la naturaleza rara vez son exactamente iguales a lo largo de sus seis brazos. La mayoría tienen imperfecciones debidas a las pequeñas diferencias del ambiente donde crecieron, o a roturas ocasionadas por su viaje. Si uno mira con atención las fotografías de Bentley, puede observar pequeñas diferencias entre los lados opuestos de cada copo. Nuestro ojo tiende a omitirlas, cegado por su amor a simetría y a los patrones que le permiten interpretar el mundo. Es probable, incluso, que este mismo filtrado se dé en un paso previo: el propio fotógrafo y aquellos que divulgan su trabajo tenderán a compartir, de manera preferente, las imágenes más simétricas.

Fuera del laboratorio, no hay dos copos de nieve iguales, ni tampoco perfectos. Pero el origen de esas irregularidades es, probablemente, lo más bonito de su diseño.

Referencias:

1Wilson Bentley, 1925. Citado por Heidorn, Keith C. “The Snowflake Man of Vermont.” The Public Domain Review, 14 de febrero de 2011, https://publicdomainreview.org/essay/the-snowflake-man-of-vermont. Consultado el 24 de mayo de 2021.

2Stewart, Ian, and Javier García Sanz. El segundo secreto de la vida, cap.1. Crítica, 1999.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo El copo asimétrico no sale en la foto se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Kepler y la simetría de los copos de nieve

- Del anumerismo también se sale

- Una foto de familia por fin completa

Siempre Alicia

– Entonces di lo que piensas –prosiguió la Liebre–.

– Eso es lo que hago –dijo Alicia precipitadamente– o al menos… al menos pienso lo que digo… Viene a ser lo mismo, ¿no?

– ¿Lo mismo? ¡De ninguna manera! –dijo el Sombrerero–. ¡En tal caso, sería lo mismo decir «veo lo que como» que «como lo que veo»!

– ¡Y sería lo mismo decir –añadió la Liebre– «me gusta lo que tengo» que «tengo lo que me gusta»!

– ¡Y sería lo mismo decir –añadió el Lirón, que parecía hablar en medio de sus sueños–«respiro cuando duermo» que «duermo cuando respiro»!

– Es lo mismo en tu caso –dijo el Sombrerero.

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, Una merienda de locos

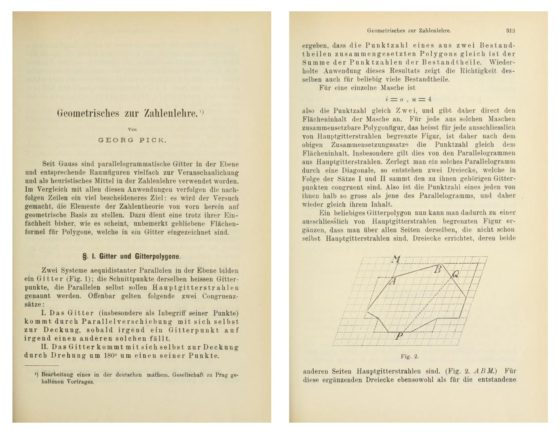

Una merienda de locos. Ilustración de John Tenniel. Fuente: Wikimedia Commons

Una merienda de locos. Ilustración de John Tenniel. Fuente: Wikimedia Commons

El 24 de mayo de 1865, la editorial Macmillan and Co. publicó dos mil ejemplares de Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, la novela nonsense escrita por Lewis Carroll (1832-1898) e ilustrada por John Tenniel (1820-1914). El extracto que abre este escrito es una de las “sorprendentes” referencias a la lógica –o a la falta de ella– muy presente en el libro.

La segunda parte de la novela –A través del espejo y lo que Alicia encontró allí–fue publicada seis años más tarde. En el extracto de debajo la Reina Blanca y la Reina Roja interrogan a Alicia intentando averiguar sus capacidades de cálculo:

La Reina Roja rompió el silencio diciéndole a la Reina Blanca: “Te invito al banquete que va a dar Alicia esta tarde.”

La Reina Blanca sonrió débilmente, y dijo: “Y yo a ti.”

– No sabía que fuera a dar un banquete –dijo Alicia–; pero si es así, creo que soy yo quien debería invitar.

– Te hemos dado la oportunidad de hacerlo –comentó la Reina Roja–; pero quizá no te han dado todavía bastantes clases de modales, ¿verdad?

– No se dan clases de modales –dijo Alicia–. Las clases son para enseñar a sumar y cosas por el estilo.

–¿Sabes la Adición? –preguntó la Reina Blanca–. ¿Cuántos hacen uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno más uno?

– No lo sé –dijo Alicia–. He perdido la cuenta.

– No sabe la Adición –terció la Reina Roja–. ¿Sabes la Sustracción? Resta nueve de ocho.

– No se puede restar nueve de ocho –replicó Alicia con presteza–: pero,…

–Tampoco sabe la Sustracción –dijo la Reina Blanca–. ¿Sabes la División? A ver, divide un pan con un cuchillo…, ¿qué resultado te dará?

– Creo… –empezó Alicia, pero la Reina Blanca contestó por ella–: “Pan-con-mantequilla, naturalmente. Prueba a calcular otra sustracción. Quítale el hueso a un perro; ¿qué os queda?

Alicia reflexionó: “El hueso no quedaría, naturalmente, si se lo quito…, y el perro tampoco, porque echaría a correr detrás de mí para morderme…, ¡y desde luego, yo tampoco!”.

– Entonces, ¿crees que no quedaría nada? –dijo la Reina Roja.

– Creo que ése sería el resultado.

– Mal, como siempre –dijo la Reina Roja–: quedarían los estribos del perro.

– Pero no veo cómo…

– ¡Pues escucha! –gritó la Reina Roja–: el perro perdería los estribos, ¿no es así?

– Seguramente –contestó Alicia con cautela.

– ¡Así que si se fuera el perro, se quedarían los estribos! –exclamó triunfal la Reina.

Alicia dijo lo más gravemente que pudo: “Puede que se fueran en otra dirección”–. Pero no pudo por menos de pensar: ¡Cuántas tonterías estamos diciendo!

–¡No sabe ni jota de operaciones! –dijeron las Reinas a la vez, con mucho énfasis.

– ¿Sabéis vos hacer operaciones? –dijo Alicia, volviéndose de repente hacia la Reina Blanca, ya que no le gustaba que la criticasen tanto.

La Reina abrió la boca y cerró los ojos: “Sé la Adición –dijo–, si me das el tiempo… ¡pero no haré una sustracción bajo ningún concepto!”.

A través del espejo (Akal, 2003)

Parece que a la Reina Blanca le pasaba lo mismo que a la alumna de La lección de Eugène Ionesco (1909-1994); a ella también se le “atascaban” las sustracciones…

La historia de Alicia ha sido adaptada al cine y al teatro, versionada de originales maneras, anotada por Martin Gardner (1914-2010), ilustrada por numerosos artistas –muchos de ellos consagrados, como Peter Newell (1862-1924), Arthur Rackham (1867-1939) o Salvador Dalí (1904-1989)– o traducida a diferentes lenguas –incluso existe una versión escrita con un especial alfabeto inventado por el propio Carroll)–.

Entre las muchas versiones de esta novela, mi favorita es Alicia volátil (Cangrejo Pistolero Ediciones, 2010) de Sofía Rhei. En este poemario, Alice Riddell –la niña a la que Carroll dedicó su novela– es ya una mujer y Charles Lutwidge Dodgson –el nombre real de Lewis Carroll– un hombre mayor. Intercambian una serie de cartas en las que recuerdan el pasado y Dodgson desliza la última de ellas por detrás del azogue de un espejo en vez de enviarla. Provoca de este modo la fusión de Alicia-niña, Alicia-adolescente y Alicia-adulta. Todas entran en el país de las maravillas, saltando de una edad a otra y revelando sus vivencias más íntimas:

En la contraportada del libro, bajo el título de “poesía en tres dimensiones”, se incluyen las instrucciones de uso del poemario: 1: Abra el libro. Recorte y póngase las gafas. 2: Cierre uno de sus ojos. Lea un poema. 3: Cierre el ojo contrario. Vuelva a leer el mismo poema. 4: Abra los dos ojos. Lea el poema en su tercera dimensión.

Las gafas a las que se alude son unas gafas anaglifas que permiten realizar tres lecturas de cada poema, escrito en rojo y azul –solo la parte en rojo, solo la escrita en azul o el poema completo en 3D–. De las sesenta y cuatro “Alicias” que aparecen en Alicia volátil me parece especialmente inspiradora una que tiene mucho que ver con la banda de Möbius:

Alicia Moebius, en Alicia Volátil de Sofía Rhei

Alicia Moebius, en Alicia Volátil de Sofía Rhei

Referencias

-

Lewis Carroll, Alicia (edición anotada por Martin Gardner), Ediciones Akal, 2017

-

Lewis Carroll, Alice’s adventures in Wonderland (ilustrated by Peter Newell), Harper and Brothers, 1901

-

Lewis Carroll, Alice’s adventures in Wonderland (ilustrated by Arthur Rackham), William Heinemann, 1907

-

Capi Corrales Rodrigáñez, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll, Mujeres con ciencia, Ciencia y más, 1 octubre 2016

-

Alan Tannenbaum (ee), Alice’s Adventures in Wonderland: An edition printed in the Nyctographic Square Alphabet devised by Lewis Carroll, Lewis Carroll Society of North America, 2005

-

Marta Macho Stadler, ‘Alicia volátil’, poesía en tres dimensiones, SINC, 7 septiembre 2012

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Siempre Alicia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Un cifrado por sustitución: la ‘nictografía’

- Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage

- «Mitchell y la energía en biología» por Alicia Alonso

Actúa localmente: midiendo el impacto ambiental de la siderurgia

Fuente: Arania, S.A.

Fuente: Arania, S.A.Si uno abre cualquier día un periódico económico y ojea la sección dedicada a inversiones habrá unas siglas que aparecerán con seguridad una o más veces: ESG. ESG son las siglas en inglés que corresponden a medio ambiente, impacto social y buen gobierno, y se refiere a una metodología que clasifica a las empresas en estos tres aspectos, de tal forma que un inversor de cualquier punto del planeta pueda elegir invertir en empresas que tengan el mínimo impacto medioambiental, sean igualitarias, justas y seguras para las personas que trabajan y se relacionan con ellas, y tengan establecidos y cumplan los más altos estándares de control y transparencia en su gestión.

En el mundo de empresarial de los países desarrollados se tiene claro que el futuro será ESG o no será. Muchos inversores se han convertido en activistas y, o bien promueven en aquellas empresas en las que invierten que se mejore la clasificación ESG, o directamente no invierten en empresas de ESG bajo, o ambas cosas.

Esta es una de las fuerzas impulsoras, otras serían la propia conciencia medioambiental y la reducción de costes que suponen ciclos productivos más eficientes, tras las medidas que las empresas más innovadoras están llevando a cabo para reducir su impacto sobre el entorno.

Una de las cuestiones que se plantean inmediatamente es medir. Ya sabemos que solo el que mide, sabe; el que no especula. Pero, ¿cómo medir el impacto global que tiene una actividad? No es tarea fácil, ni mucho menos. Tanto es así, que poder diseñar un sistema de medida ya es un logro científico en sí mismo. Aquí es donde entra el concepto de huella ambiental del producto.

La Huella Ambiental de Producto (HAP) de la Unión Europea es una metodología para calcular el impacto medioambiental total de los productos que salen de nuestras fábricas. Su objetivo es permitir el suministro de información fidedigna y comparable sobre los productos, promoviendo un mercado más sostenible. Los trabajos sobre la norma se remontan a 2011, momento en que se analizaron las metodologías existentes

La HAP sirve para comparar en base a varios criterios el impacto ambiental de un bien, producto industrial o servicio a lo largo de su ciclo de vida. El objetivo general es establecer líneas de actuación, para reducir su impacto ambiental teniendo en cuenta las actividades de la cadena de suministro (de la extracción de las materias primas a la gestión de los residuos finales, pasando por la producción y el uso).

Toda huella ambiental de producto se basa en unas Reglas de Categoría de Huella Ambiental de Producto (PEFCR por sus siglas en inglés): una guía técnica detallada sobre cómo realizar un estudio de este tipo en una categoría de producto concreta. Las PEFCR complementan la orientación metodológica general de la huella ambiental, proporcionando más especificaciones a nivel de producto, asegurando la reproducibilidad y coherencia de estos estudios.

La teoría está muy bien, pero cuando esto se intenta llevar a un producto tan intensivo en materiales con alto impacto en el territorio y energía como es el acero la cosa se complica y no poco. Esto es algo que sobrepasa la actuación de una sola empresa. Así, por ejemplo, es Siderex, el clúster de siderurgia del País Vasco, el que lidera HAMBEMET, un proyecto a gran escala para adecuar esa metodología ya existente para el cálculo de la HAP (y basada en la guía de la Unión Europea) a los productos hiperespecializados de empresas históricas como Arania.

Pero la HAP sola no basta. Ha de complementarse con la estimación de la huella de carbono de la actividad de la empresa en su conjunto para poder tener una idea del impacto ambiental general. Esa medición adicional se logra, por ejemplo, mediante la gestión de GdO (Garantías de Origen renovable).

¿Cómo saber el origen de la energía que se consume? Para descubrirlo se creó un convenio internacional, un acuerdo capaz de acreditar el factor ambiental en un año: las Garantías de Origen y el Etiquetado de Electricidad. Las garantías de origen renovable (GdO) son una certificación que atestigua la producción de una determinada cantidad de suministro eléctrico mediante energías renovables o de cogeneración.

Gracias a una GdO, una empresa puede proporcionar información detallada a sus clientes sobre el origen de la energía que recibe y el impacto en el entorno que supone su producción. El origen renovable se refiere a la electricidad procedente de las fuentes no fósiles: energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, hidroeléctrica, biomasa…

Este es el tipo de cosas de las que se encargan los directivos de alto nivel de las empresas que pretendan seguir siendo competitivas en el futuro.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Actúa localmente: midiendo el impacto ambiental de la siderurgia se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Actúa localmente: blockchain para la cadena de suministros

- Actúa localmente: el dron espía del cambio climático

- Actúa localmente: tranvías eléctricos sin catenaria

El letargo diario de los planigalos

Ilustración: María Lezana

Ilustración: María LezanaAunque lo parecen, no son ratones. Por su aspecto, están a medio camino entre los ratones y las musarañas. Sin embargo, no tienen nada que ver ni con unos ni con otros; es más, están muy alejados. Son mamíferos marsupiales.

Son planigalos, miembros del orden Dasyuriomorphia, el mismo al que pertenece el archiconocido demonio de Tasmania, aunque éste es más grande, bastante más grande en realidad. Los ratones marsupiales son muy pequeños; son, quizás, los marsupiales más pequeños que hay. Y todos pertenecen al género Planigale, del que no se conocen más de cinco especies.

Una de ellas es Planigale gilesi, o planigalo de Giles. Como las otras especies del género, es de tamaño muy pequeño, de entre 6 y 15 g de masa corporal. Suelen encontrarse en el interior de las grietas largas (>1 m) y estrechas que surgen en los suelos arcillosos característicos de las llanuras de aluvión de los desiertos del centro de Australia. Salvo que haya inundación, se trata de lugares muy secos, pues pueden pasar meses sin que llueva. La mayor parte del tiempo la pasan dentro de las grietas, y salen de noche en busca de alimento. Son carnívoros, muy activos cuando cazan, y muy voraces.

Las especies del género Planigale despertaron el interés de los biólogos, porque pensaron que para poder vivir en esos desiertos habían de tener alguna característica especial. Pero al investigar su biología se llevaron una sorpresa con lo que encontraron o, mejor dicho, con lo que no encontraron, pues no hallaron ningún rasgo fisiológico que pudiera considerarse excepcional. La clave de su supervivencia en entornos tan secos se encuentra, al parecer, en el “letargo diario”. Se le da ese nombre a un estado caracterizado por una caída de la temperatura corporal por debajo de los 32 ºC, de duración inferior a las 24 h.