¿Por qué hay hierro en Bizkaia?

Antigua mina de hierro inundada. Fuente: Montes de hierro / basquemountains.com

Antigua mina de hierro inundada. Fuente: Montes de hierro / basquemountains.comBizkaia tuvo un enorme desarrollo económico, tecnológico y social en la segunda mitad del siglo el siglo XIX, y alcanzó su máximo esplendor a finales de ese siglo y a principios del siglo XX. Este desarrollo fue consecuencia de la confluencia de varios factores, entre los que se encontraba la existencia de características geológicas muy adecuadas. ¿Cuáles son esas características? En este vídeo se hace un breve repaso a la geología de la Ría de Bilbao y su entorno, que dan la clave: la existencia de hierro. El vídeo forma parte del proyecto «La Ría del Nervión a la vista de las ciencias y las tecnologías».

Edición realizada por César Tomé López

El artículo ¿Por qué hay hierro en Bizkaia? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Geología, industrialización y transporte del mineral de hierro en el entorno de la Ría de Bilbao

- La falta de hierro y cómo un pez acaba con ella

- Los bimbaches de Punta Azul (El Hierro)

Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (II): Temas

Jaume Navarro y Javier Sierra de la Torre

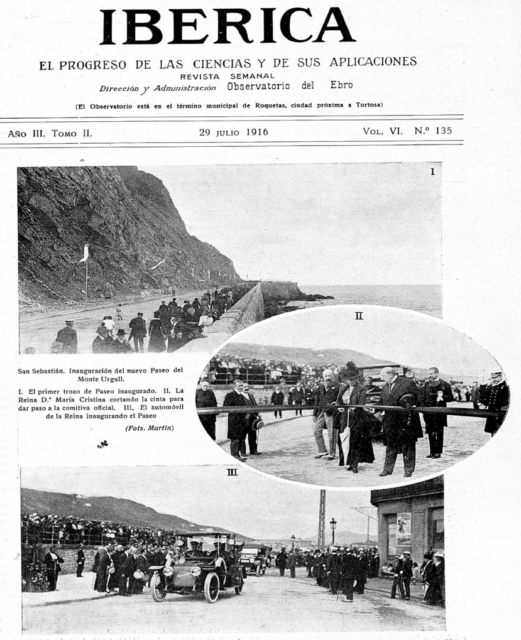

¿Por qué la inauguración de un paseo marítimo en Donostia aparece en la portada de una revista de vulgarización científica? ¿Qué tienen que ver un ferrocarril, un transatlántico y un aeroplano con la ciencia? ¿Por qué las revistas de vulgarización científica incluían noticias que para algunos quizás pertenecerían a publicaciones de otra índole?

Algunos historiadores de la ciencia se preguntan qué pensaban de sí mismos y de su trabajo los científicos e ingenieros del pasado. Para conocer esta identidad, podemos atender a los temas que vulgarizaban; es decir, conocer sus intereses y aquellas cosas que consideraban relevantes en la cultura científica. Al leer Ibérica y Madrid Científico, nos sorprendemos al encontrar construcciones como el Paseo Nuevo, buques trasatlánticos, ferrocarriles y tranvías eléctricos, automóviles y aviones que representan un proyecto específico de modernización.

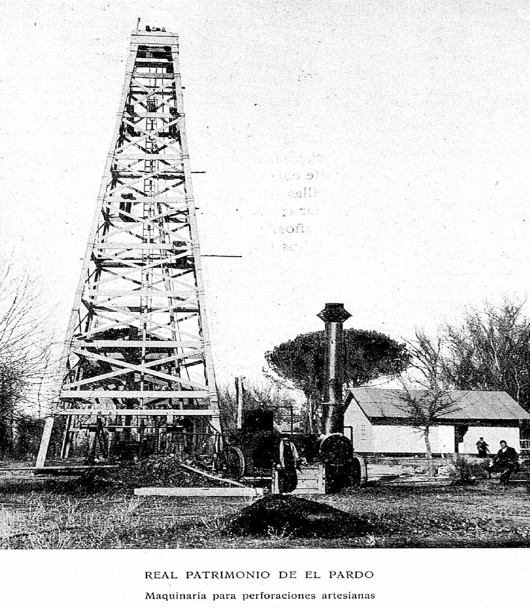

Durante la llamada Edad de Plata (1898-1936) muchos de los ingenieros españoles eran funcionarios del estado. Su profesión se centraba en la administración de la burocracia técnica y trabajaban para ofrecer soluciones a problemas y requerimientos técnicos. La construcción de infraestructuras, de los canales y de los puertos, esenciales para el comercio, corrían a su cargo. La planificación del ferrocarril y el trazado de las carreteras, la electrificación de las ciudades, la repoblación de los montes, la explotación de las minas y el aprovechamiento de las aguas para el riego son algunos de estos problemas con requerimientos técnicos. En el esfuerzo por afrontar estas situaciones los ingenieros generaban conocimientos, construían herramientas, planteaban, ensayaban y modificaban procedimientos, creaban materiales y organizaban recursos. Lo que ellos veían en su trabajo era, a la vez, un proceso de modernización y un proyecto científico.

El aspecto que nos interesa destacar es la manera en la que los ingenieros se representaban a sí mismos como agentes del progreso de la sociedad y de la mejora de las condiciones de vida a través del conocimiento; se podría decir que entendían el progreso a través del desarrollo del conocimiento aplicado. Durante el Regeneracionismo, modernizar significaba, para ellos, saber construir puertos, carreteras, líneas de ferrocarriles, tendidos eléctricos, etc. También la ganadería y la agricultura plantearon problemas constantes para los ingenieros: el riego de los campos de cultivo, la lucha contra las plagas o el desarrollo de los abonos nitrogenados, por ejemplo, están muy presentes en sus revistas de vulgarización.

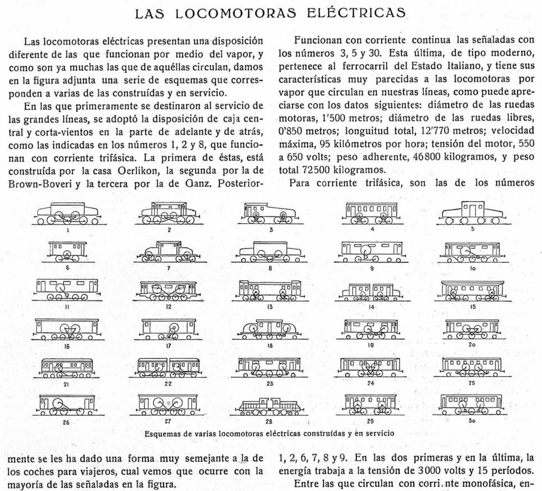

El ferrocarril es otro de los símbolos de la Revolución Industrial y de la modernidad. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, ingenieros españoles organizaron la construcción de varias líneas y administraron e informaron el régimen legal de varias compañías ferroviarias (la Compañía del Norte, la Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, etc.). Con el tiempo, aumentó el conocimiento de la electricidad, y los ingenieros también buscaron electrificar las líneas de ferrocarril. Además, se invirtió capital en la modernización de las vías de comunicación urbana: el metropolitano y los tranvías de tracción, también eléctrica, se publicitaron reiteradamente en estas revistas.

La aeronáutica fue otro de los temas más vulgarizados por ambas revistas. Los autores mostraron a finales del siglo XIX los muchos ensayos de vuelos aerostáticos en todo el mundo. A partir de la primera década del siglo XX, comunicaron asiduamente el desarrollo de las tecnologías aeronáuticas igual que trataban la construcción de nuevos buques: describían las nuevas hélices propulsoras, los nuevos diseños de alas, los ensayos de aparatos y homenajeaban a los pilotos de prueba y a los fallecidos en accidentes aéreos. El automóvil tuvo también una persistente presencia en estas revistas.

Tras el fracaso de la marina española en la Batalla de Cavite (en Filipinas) y de la masacre de la escuadra del almirante Cervera en Cuba, se hizo evidente el atraso de la marina española para los vulgarizadores de Madrid Científico e Ibérica. Globalmente, la navegación marítima para el transporte de mercancías y de personas no hizo sino crecer con el cambio siglo. Ingenieros navales enrolados en compañías de construcción de buques competían por construir el mayor y más veloz navío posible; el prestigio y éxito modernizador de una nación muchas veces se asociaba en estas revistas al tamaño de las máquinas que construían sus técnicos. Los materiales con los que se construían los trasatlánticos, los blindajes de los buques de guerra y su armamento, los múltiples sistemas de propulsión, y las comodidades de a bordo también se detallaban en estas publicaciones. Y, normalmente, se comunicaba qué conocimiento se usaba en la creación de tal o cual herramienta, tal o cual motor, tal o cual aparato de telegrafía y tal o cual sistema de iluminación. El Canal de Suez, primero, y el Canal de Panamá, después, fueron construidos por ingenieros de todo el mundo en esta época e igualmente enseñados al público en Ibérica y Madrid Científico. Simultáneamente, las normas de seguridad de circulación de buques, y de trenes, tranvías y automóviles fueron desarrollándose a medida que estas nuevas tecnologías se volvían cotidianas.

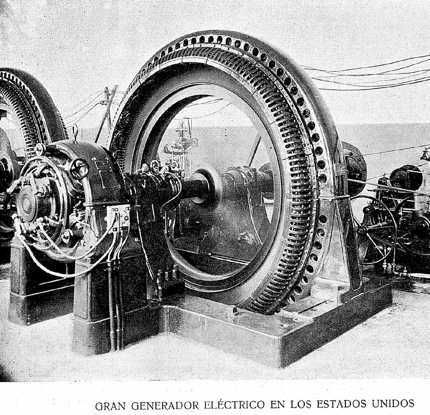

La instalación de las líneas eléctricas para el transporte de corriente y la comunicación telegráfica, tanto con cables como sin hilos,fueron proyectos gestionados y planteados durante la Edad de Plata. Madrid Científico e Ibérica no solo informaban de la existencia de nuevas instalaciones, sino que vulgarizaron los conocimientos que había detrás de las nuevas herramientas de comunicación. Tras el hundimiento del Titanic, por ejemplo, alabaron la labor del telegrafista que pidió auxilio, y los ingenieros comunicaron la importancia del conocimiento de estas tecnologías. Muchos otros desarrollos tecnológicos eran comunicados por los ingenieros junto con los conocimientos (químicos, físicos, etc.) que usaban los inventores para construirlos, pero también con otros conocimientos no directamente relacionados con las tecnologías que mostraban. Al mismo tiempo que explicaban el proceso de licuefacción industrial de gases, se exponía el conocimiento de los propios gases; presentando un nuevo aparato de medición taquimétrica organizaban secciones sobre óptica y sistemas de medición; y al hablar sobre las diferentes formas de higienización del agua, enseñaban a sus lectores diversos tipos de microbios causantes de enfermedades.

Ibérica y Madrid Científico, definidas por sí mismas como revistas de vulgarización de la ciencia, normalmente explicaban y describían los nuevos instrumentos eléctricos, la construcción de centrales hidroeléctricas, los aparatos que permitieron ascender en globo y en aeroplano a los cielos. Cuando comunicaban y comentaban los nuevos conocimientos también exponían su idea de modernidad; idea que tenemos que situar en su momento para entender qué hacían y por qué lo hacían. Lo que el Paseo Nuevo de Donostia pinta en la portada de Ibérica es la representación de un proyecto concreto de progreso y de una imagen del conocimiento necesario para construirlo. Buques, ferrocarriles y líneas eléctricas compartían espacio con los demás conocimientos sobre historia natural, química, física y matemáticas porque el conocimiento y su uso componían el proyecto modernizador de los ingenieros españoles.

Sobre los autores: Jaume Navarro es Ikerbasque Research Professor en el grupo Praxis de la Facultad de Filosofía de la UPV/EHU y dirige el doctorado que Javier Sierra de la Torre está realizando sobre la divulgación científica en España a finales del XIX y principios del XX.

El artículo Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (II): Temas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (I): Ibérica y Madrid Científico

- La divulgación científica, un cuento inexacto; por Ana Montserrat Rosell

- Sin divulgación científica no hay democracia. Sin arte tampoco

Las habilidades matemáticas de los bebés

Foto: insung yoon / Unsplash

Foto: insung yoon / UnsplashLos humanos somos capaces de estimar ciertas cantidades “a ojo” sin contar, es decir, sin usar símbolos numéricos. Es una habilidad que compartimos con muchas otras especies animales, como los cuervos, los chimpancés o las ratas de laboratorio. Es posible que, en cuestiones de aritmética, tú te creas mucho más listo que cualquiera de estos bichos. “Eh, oiga ¡que yo sé contar!”. Y bien, es cierto. La cultura te ha provisto de un par de truquillos que te permitirían ganar a una rata en un concurso de matemáticas. Pero esos truquillos basados en el lenguaje y los símbolos, como contar, sumar cifras usando los dedos de una mano o, por qué no, hallar el residuo de una función analítica compleja en una singularidad aislada, los has conseguido aprender tras años de formación y muchos más siglos de cultura humana. No venían de serie en tu cerebro de Sapiens.

Esto lo sabemos gracias, entre otras cosas, a experimentos realizados con bebés. Los miembros más jóvenes de nuestra especie tienen unas habilidades matemáticas asombrosas al poco tiempo de nacer. Se ha comprobado que pueden realizar operaciones aritméticas complejas, como sumar uno más uno o distinguir cantidades hasta tres 1 2. Con el cuatro… ya se lían. No es que nadie haya cogido a bebés recién nacidos y los haya puesto delante de una pizarra de números. Tampoco se les ha sometido a clases intensivas de matemáticas ni ningún otro tipo de tortura. Conocemos sus habilidades numéricas gracias a experimentos donde se mide la atención que prestan los humanos más pequeñitos cuando se les presentan distintos tipos de información. Si los bebés perciben algo que no les encaja (algo sorprendente o paradójico), tienden a fijar su mirada durante más tiempo en ello, como si intentasen entender lo sucedido.

La profesora Karen Wynn aprovechó esta reacción observable para estudiar las habilidades aritméticas de bebés de cinco meses de edad. En un estudio publicado en Nature3, describe una metodología que le permite representar sumas y restas con peluches. En uno de los experimentos, por ejemplo, se les enseña a los bebés un peluche, al que luego se añade otro por detrás de una cortina (1 + 1). En esta situación, los bebés esperan que aparezcan dos peluches (1 + 1 = 2). Si, al levantarla, hay solo uno (1 + 1 = 1), ellos se quedan perplejos. Fijan su mirada en la imagen que falla durante un segundo más que si el resultado hubiese sido el esperado.

Imagen de Wynn, K. (1992). Fair use.

Imagen de Wynn, K. (1992). Fair use.

Estas expectativas numéricas tienen un alcance bastante limitado, eso sí. Como cuenta Dehaene en El cerebro matemático4:

“Las habilidades [de los bebés] para el cálculo exacto no parecen extenderse más allá de los números 1, 2, 3 y tal vez 4. Siempre que los experimentos involucran conjuntos de dos o tres objetos, se descubre que los niños los diferencian. Sin embargo, sólo ocasionalmente se muestra que distinguen cuatro puntos de cinco, o incluso de seis […]. Por lo tanto, el cerebro del recién nacido viene equipado, aparentemente, con detectores numéricos que probablemente son previos a su nacimiento”.

Aunque aún no sepan sostener ni su propia cabeza, los bebés llegan al mundo con intuiciones numéricas. A los pocos meses de edad pueden incluso hacer sumas y restas, aunque solo si los totales no exceden el número 3.

De nuevo, es posible que tú te creas mucho más listo que un bebé. Además de llevar el cuello erguido sobre tus hombros, como mínimo sabes que dos más dos son cuatro (y cuatro y dos son seis). Pero para hacer esos cálculos dependes de los símbolos, de los números. Sin ellos, no eres mejor en matemáticas que un recién nacido.

En 1886, James McKeen Cattell demostró que, cuando se le enseña a un adulto una imagen con varios puntos durante un tiempo lo bastante breve (como en el ejercicio que proponíamos para comenzar la entrada del otro día), este puede enumerarlos de manera precisa siempre que no excedan cantidades francamente pequeñas, como cuatro o cinco. A partir de esas cifras, las respuestas se demoran y los errores empieza a aumentar. Su trabajo sobre la capacidad numérica humana ha sido confirmado repetidamente. En estudios posteriores se ha medido el tiempo que los adultos tardan en enumerar un conjunto de puntos ordenados al azar. En general, cuanto mayor es la cantidad de puntos, más tiempo tardamos en contarlos, lo cual tiene bastante lógica. Contar es una tarea secuencial, así que, necesariamente, se tarda menos en contar seis elementos que siete, simplemente porque el 6 va antes que el 7.

Parece una perogrullada y, sin embargo, no sucede así para todos los números. El tiempo sólo aumenta linealmente a partir del cuatro o el cinco, aproximadamente. En cambio, nuestra percepción de las cantidades uno, dos y tres resulta casi inmediata, como si para distinguirlas no necesitásemos “contar”, sino simplemente echar un vistazo y sacar una foto mental. Este proceso es conocido como subitización (por lo súbitamente que sucede) y, de acuerdo con Stanislas Dehaene, podría estar limitado por nuestra memoria de trabajo 4. Nos cuesta hacer malabares con más de tres elementos en nuestra cabeza. Quizás, por eso nos gustan tanto las instrucciones de tres pasos, las interfaces de tres ofertas, Hollywood y sus incontables trilogías.

Referencias:

1Antell, S. E., & Keating, D. P. (1983). Perception of numerical invariance in neonates. Child Development, 54(3), 695–701. doi: 10.2307/1130057

2Starkey P, Cooper RG Jr. (1980) Perception of numbers by human infants. Science. Nov 28;210(4473):1033-5. doi: 10.1126/science.7434014. PMID: 7434014

3Wynn, K. (1992) Addition and subtraction by human infants. Nature 358, 749–750. doi: 10.1038/358749a0

4Dehaene, Stanislas. El cerebro matemático. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A., 2016.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo Las habilidades matemáticas de los bebés se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cuando los bebés comienzan a combinar gesto y habla

- La reacción de las madres al llanto de los bebés es universal

- La habilidad de contar sin contar

La regla de tres, o las emocionantes aventuras del número tres (III)

Como dice el refranero popular No hay dos sin tres, por lo que la serie de entradas dedicadas al número tres, Las emocionantes aventuras del número tres (primera parte y segunda parte), no podía ser una dilogía, sino que tenía que consistir en una trilogía, como corresponde con el número del que estamos hablando.

Diseño para un poster de Broadway / Love, Love, Love (Homenaje a Gertrude Stein) (1929), del artista estadounidense Charles Demuth, uno de los artistas destacados del precisionismo. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Diseño para un poster de Broadway / Love, Love, Love (Homenaje a Gertrude Stein) (1929), del artista estadounidense Charles Demuth, uno de los artistas destacados del precisionismo. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, MadridEn esta entrada vamos a hablar de la “regla del tres” en matemáticas, una regla sencilla, que nos han enseñado a todas las personas en la escuela y que tiene una larga historia, por su utilidad comercial y cotidiana. Veamos un ejemplo sencillo de la regla de tres.

Problema: El mes pasado hicimos una excursión al monte con un grupo de tiempo libre de 9 personas, en la cual se bebieron 15 litros de agua, ¿cuántos litros de agua se necesitarán para la siguiente excursión si en el grupo hay 16 personas?

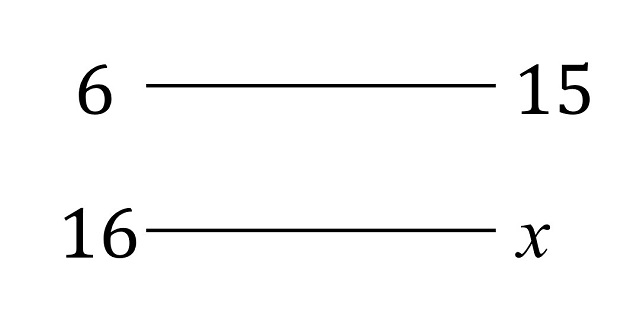

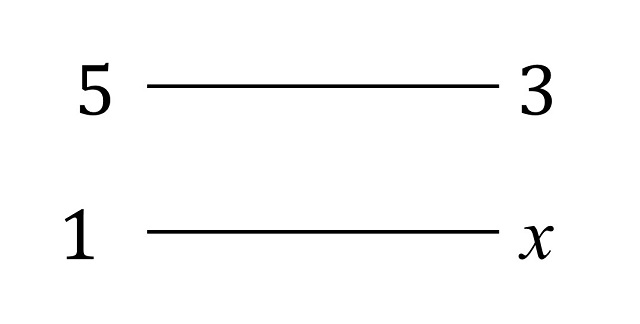

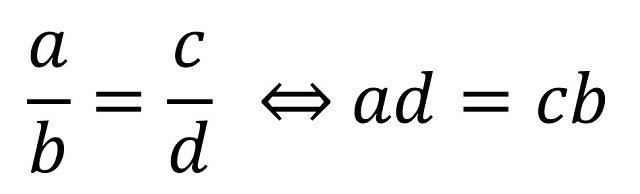

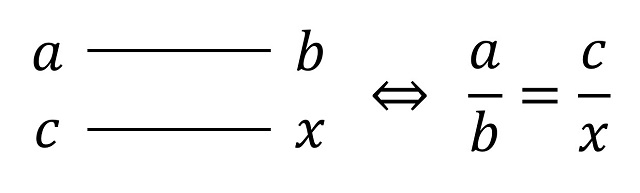

Resolviendo este problema como yo recuerdo que me lo enseñaron en la escuela (yo soy de la generación de EGB) sería de la siguiente manera. En la imagen siguiente vemos el diagrama que acompaña a la resolución y mientras lo trazo voy diciendo, en alto o en mi mente, “6 es a 15, como 16 es a x” (en una columna, la primera, las cantidades correspondientes a personas y en la otra a litros de agua):

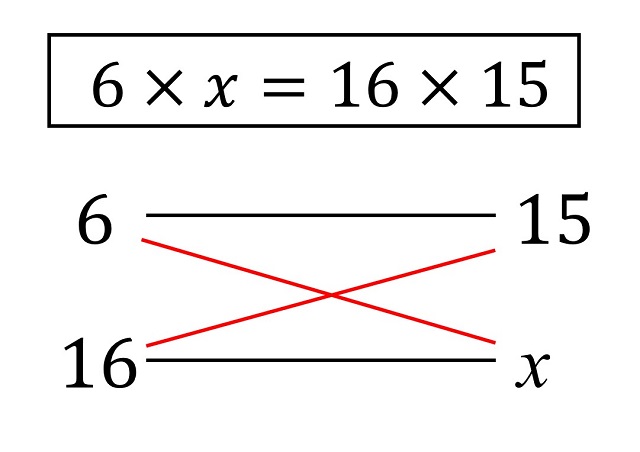

Una vez realizado el diagrama, la esencia de la regla de tres es que se tiene que el mismo resultado en las dos multiplicaciones en aspa.

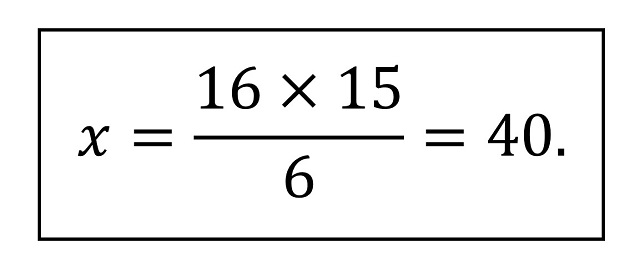

Por lo tanto, se puede despejar la x obteniendo:

Luego la solución del problema es que se necesitarán unos 40 litros de agua.

La regla de tres es una cuestión de proporciones, como explicaremos más adelante, aunque muchas veces se ha enseñado desde un punto de vista práctico, explicando simplemente cuándo y cómo aplicarla. De hecho, esta es una regla con mucha historia, que aparece en muchos libros antiguos sobre resolución de problemas matemáticos o sobre cuestiones mercantiles, aunque sin dar explicaciones sobre la misma.

Tres en el camino (2013), de Carol Leigh. Imagen de fineartamerica

Tres en el camino (2013), de Carol Leigh. Imagen de fineartamerica

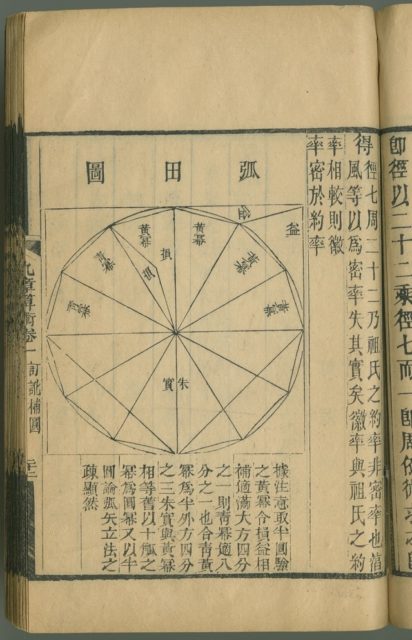

El origen de esta regla es muy antiguo. El capítulo 2 del texto chino anónimo del Jiuzhang suanshu (Nueve capítulos del arte matemático, escrito entre el 300 a.n.e. y el 200 n.e.) titulado Mijo y arroz sin cáscara, incluye 46 problemas que se resuelven con la regla de tres. Veamos por ejemplo el primer problema del capítulo Mijo y arroz sin cáscara. Al inicio del capítulo se dan algunas tasas de intercambio, así 50 unidades de mijo se intercambian por 30 unidades de mijo mal cascareado, que nos sirve para nuestro problema.

Problema (Jiuzhang suanshu): Tenemos un dou de mijo y queremos mijo mal cascareado, ¿qué cantidad deben darnos?

(Nota: el dou es una unidad de medida china cuya equivalencia es la siguiente, 1 dou es aproximadamente 2,95 kilogramos. Más aún, 1 dou son 10 sheng)

En este capítulo, Mijo y arroz sin cáscara, se da además la respuesta y la explicación a cada problema.

Respuesta: 6 sheng.

Método de resolución: multiplica uno por tres y divide por cinco.

Efectivamente, como el cambio del mijo es 50 unidades de mijo por 30 unidades de mijo mal cascareado, o lo que es lo mismo, 5 unidades de mijo por 3 de mijo cascareado, el diagrama de la regla de tres quedaría:

Luego la regla de tres nos dice que x = (1 x 3) / 5, como se escribe en el método de resolución “multiplica uno por tres y divide por cinco”. Luego la solución serían 3/5 dou, o lo que es lo mismo 6 sheng (puesto que 1 dou son 10 sheng).

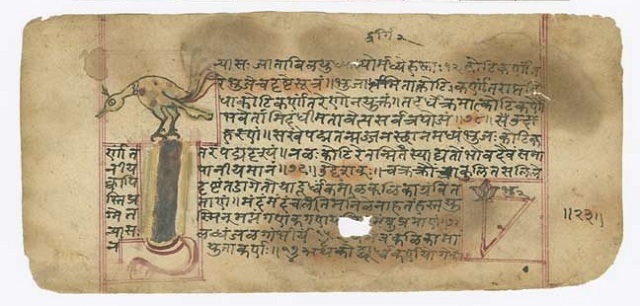

Página de una edición del siglo XVI, Dinastía Ming, del texto Nueve capítulos del arte matemático. Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

Página de una edición del siglo XVI, Dinastía Ming, del texto Nueve capítulos del arte matemático. Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

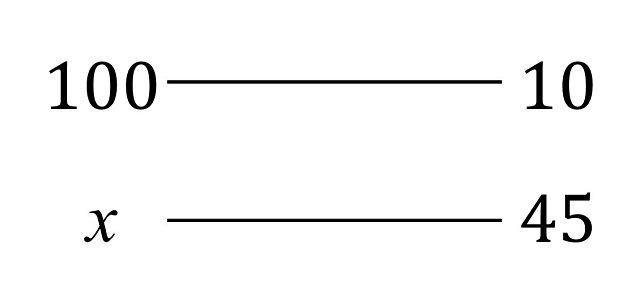

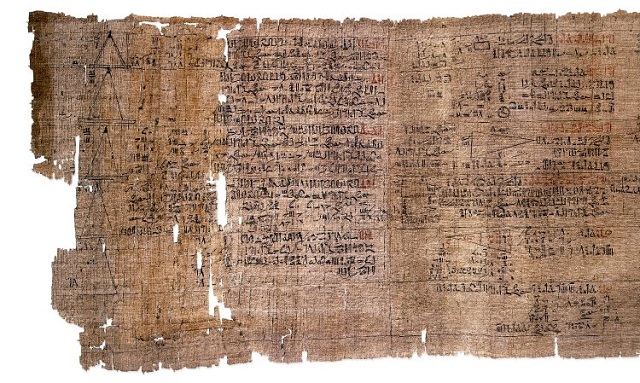

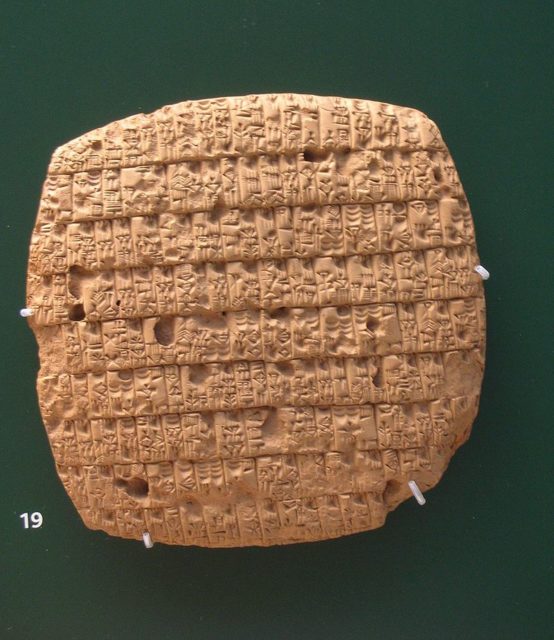

Sin embargo, la regla del tres ya era conocida con anterioridad. Por ejemplo, muchos de los problemas que aparecen en el Papiro de Ahmes, o del Rhind, escrito en el siglo XVI a.n.e. a partir de textos anteriores (unos 300 años), implican el conocimiento de la regla de tres. Por ejemplo, el problema 72 pide calcular el número de hogazas de pan de “fuerza” 45 que son equivalentes a 100 hogazas de “fuerza” 10. Es decir,

Luego, la solución es 100 x 45 / 10 = 450 hogazas. Aunque para lo que nos ocupa no es necesario saber qué es la “fuerza”, vamos a explicarlo. La “fuerza” es el recíproco de la densidad en grano, que es el cociente entre el número de hogazas dividido por la cantidad de grano utilizado.

Fragmento izquierdo del Papiro de Ahmes, que se encuentra en el Museo Británico

Fragmento izquierdo del Papiro de Ahmes, que se encuentra en el Museo Británico

Sin embargo, un tratamiento más sistemático y extenso de la regla de tres se produce en la matemática de la India. La primera referencia escrita a la regla de tres en la India es el manuscrito Bakhshali, que podría ser el manuscrito más antiguo de la matemática india, puesto que está datado entre el año 224 y el 383. En el mismo se explica:

Si una cierta cantidad (llamada pramana) produce un cierto fruto (o phala), ¿qué fruto producirá otra cierta cantidad (llamada iccha)? La solución la proporciona el producto de phala por iccha, dividido por pramana.

Un ejemplo del manuscrito de aplicación de esta regla es el siguiente problema.

Problema: Un rey tiene dos pajes. Por sus servicios uno obtiene trece sextos de dinares por día y el otro tres medios. El primero debe al segundo diez dinares. Calcula y dime cuándo poseerán cantidades iguales y cuáles serán esas cantidades.

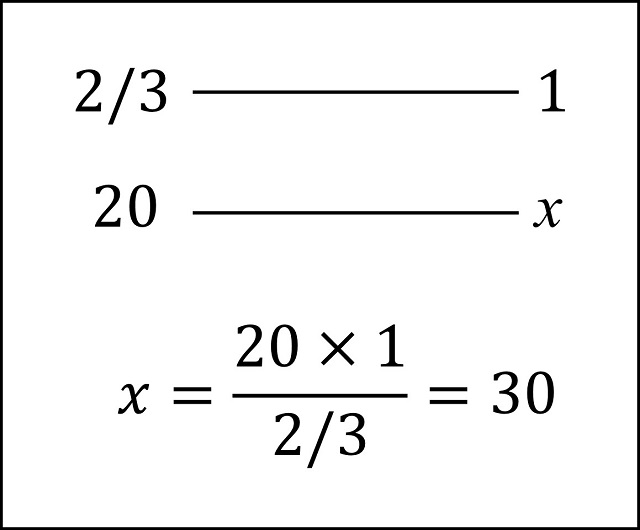

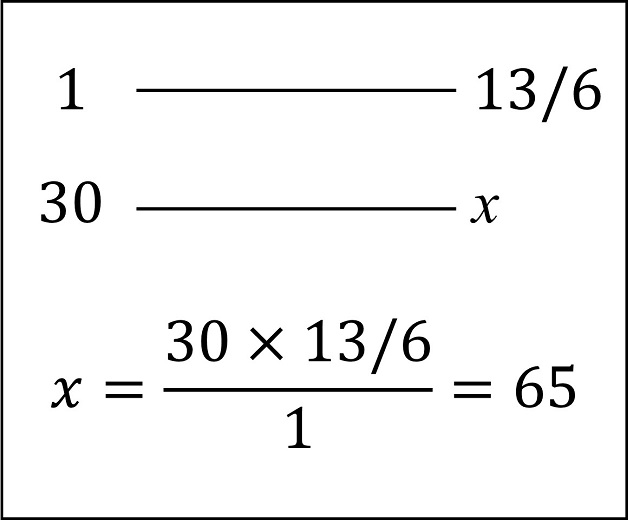

La respuesta a este problema es la siguiente. Como uno de los pajes gana 13/6 de dinares y el otro 3/2, entonces la diferencia entre las ganancias de cada uno es 2/3 de dinar al día. Los dos tendrán la misma cantidad cuando la diferencia entre las ganancias de los dos pajes sea el doble que la deuda (ya que si el primero ha ganado x y el segundo ha ganado y, tendrán la misma cantidad cuando x – 10 = y + 10, ya que el primero le debe al segundo 10 dinares). Como la diferencia de ganancia es 2/3 (pramana) de dinar por 1 (fruto) día, la diferencia de ganancia será de 20 (iccha) dinares, pasados

días.

Ahora para saber cuál es la cantidad de dinares que tendrán, cuando tengan la misma cantidad, podemos calcular cuánto gana el primer paje en esos 30 días. Como gana 13/6 (fruto) de dinares en 1 (pramana) día, entonces en 30 (iccha) días ganará lo siguiente.

Es decir, en 30 días el primer paje ganará 65 dinares (y el segundo ganará 45 dinares), que tras saldar la deuda se quedará en 55 dinares, que es la cantidad de dinares que tendrán los dos trascurridos 30 días.

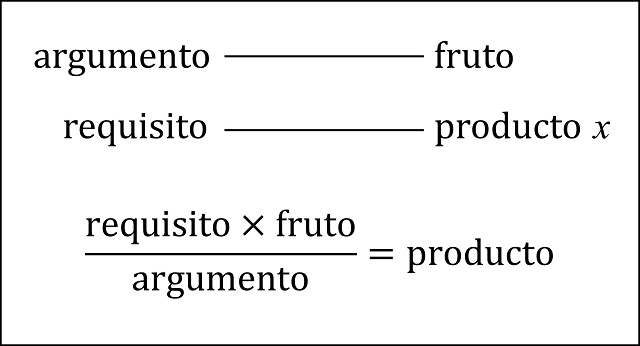

Entre los grandes matemáticos indios que estudiaron la regla de tres están Brahmagupta (590-670), Mahavira (siglo IX) y Bhaskara Acharya (1114-1185), quienes ya le daban el nombre de “regla de tres”. Brahmagupta en su texto Brāhmasphuṭasiddhānta –Doctrina correctamente establecida de Brahma– (628) escribe:

En la regla de tres, argumento, fruto y requisito son los nombres de los términos. El primero y el último son similares. Requisito multiplicado por fruto y dividido por argumento es el producto.

Si realizamos el diagrama y la regla asociados a la explicación de Brahmagupta tendríamos.

Mahavira en su libro Ganatasarasamgraha – Compendio de la esencia de las matemáticas–, del año 850 ofrece la misma descripción y términos que en el manuscrito Bakhshali.

El matemático y poeta indio Bhaskara Acharya en su libro en verso Lilavati contiene un capítulo sobre la regla de tres, otro dedicado a la regla de tres inversa y otro sobre la regla de tres compuesta directa. El Lilavati, como se explica en la edición en castellano que realizaron Ángel Requena y Jesús Malia para la colección biblioteca de estímulos matemáticos de la editorial SM y la Real Sociedad Matemática Española, “es un manual completo de matemática básica y media que abarca aritmética, álgebra, combinatoria, geometría y trigonometría”. Más aún, en este texto “un padre se dirige con ternura a su hija Lilavati para desentrañarle los secretos de la matemática a través de ejercicios en verso, lleno de evocadoras imágenes”.

Incluimos en esta entrada los primeros versos del capítulo 22, la regla de tres, de la preciosa edición de Ángel Requena y Jesús Malia.

{LXXIX}

Sabiendo tres cantidades obtenemos una cuarta.

Cantidad determinada, fruto de tal cantidad

y cantidad cuyo fruto queremos determinar

son el trío que principia y basta para operar.

El fruto final se obtiene de la siguiente manera:

opera, haz el producto de segunda por tercera

y, para concluir, divide después entre la primera.

{LXXX}

Para obtener cantidad de la que sabes su fruto,

basta con multiplicar por la otra dicho fruto

para después dividir entre el término segundo.

{LXXXI}

Por tres séptimos de niska llevo dos palas y media,

en especia, de azafrán.

Dime, hábil negociante, si te diera nueve niskas,

cuánto azafrán me darías.

{LXXXII}

Si con ciento cuatro niskas se compran en el mercado

sesenta y tres olorosas palas de puro alcanfor,

dime, mi niña querida, cuánto me toca pagar

por doce palas y cuatro.

Trozo de página de un manuscrito de 1650 del Lilavati de Bhaskara Acharya (1114-1185). Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

Trozo de página de un manuscrito de 1650 del Lilavati de Bhaskara Acharya (1114-1185). Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

El nombre de regla de tres continuó con la difusión de la misma de los indios a los europeos, a través de los árabes, siguiendo el mismo camino que nuestro sistema de numeración posicional en base 10 y las cifras básicas del mismo (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), que se derivan de las indias (véase el libro Los secretos de la multiplicación, de los babilonios a los ordenadores).

Desde su origen, la regla de tres fue una herramienta fundamental para los comerciantes, que formaba parte de todos los tratados sobre “aritmética comercial”. Por este motivo, la regla de tres también se conoció con los nombres de “regla de los comerciantes” o “la llave de los comerciantes”.

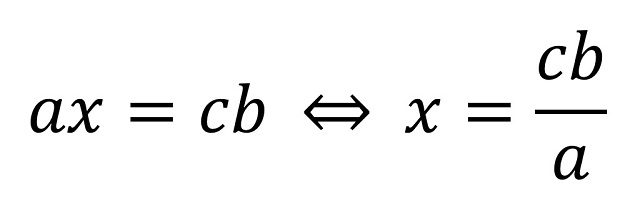

El matemático galés Robert Recorde (1510-1558), quien introdujo el signo = en su libro de álgebra The Whetstone of Witte (1557), como explicamos en la entrada El origen de los signos matemáticos, escribió sobre la regla de tres: “la regla de las proporciones, la cual por su excelencia es conocida como regla de oro,…”. Y este nombre, la regla de oro, sería utilizado tanto por matemáticos, como por comerciantes.

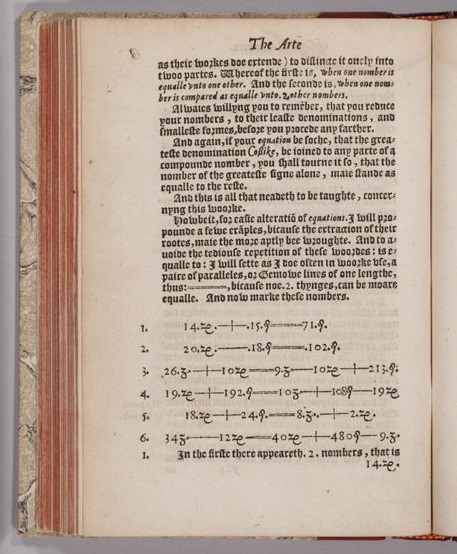

Página del libro The Whetstone of Witte (1557), del matemático galés Robert Recorde, en la que aparece el signo igual por primera vez. Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

Página del libro The Whetstone of Witte (1557), del matemático galés Robert Recorde, en la que aparece el signo igual por primera vez. Fotografía de la página de la MAA – Mathematical Association of America

Pero expliquemos que realmente la regla de tres es una regla que nos permite resolver cuestiones relacionadas con las proporciones. Es una aplicación de la multiplicación en cruz para las proporciones o fracciones.

Dadas dos fracciones, o proporciones, a / b y c / d, estas son iguales si se verifica la multiplicación en cruz, es decir, si al multiplicar los términos en cruz el resultado es el mismo, ad = bc (a multiplicado por d es igual a b multiplicado por c).

Demostrar que dos fracciones son iguales si, y sólo si, el resultado de la multiplicación en cruz es el mismo, es sencillo, basta con multiplicar a las dos fracciones por el producto de los dos denominadores, en este caso, por bd.

La regla de tres es realmente una relación de proporcionalidad. La idea que subyace cuando utilizamos la regla de tres es que las cantidades que aparecen en la misma están relacionadas por una regla de proporcionalidad. Así, tenemos que

Luego, utilizando la multiplicación en cruz se tiene que ax = cb y despejando la incógnita se obtiene la regla de tres:

Volviendo al primer problema planteado en esta entrada –que decía así: “El mes pasado hicimos una excursión al monte con un grupo de tiempo libre de 9 personas, en la cual se bebieron 15 litros de agua, ¿cuántos litros de agua se necesitarán para la siguiente excursión si en el grupo hay 16 personas?”– estamos asumiendo que la proporción de agua bebida por cada persona es la misma, por lo tanto, 15 / 6 = x / 9. Lo mismo para el resto de problemas.

Y terminemos esta trilogía sobre el número tres con un refrán:

Los números nones son los mejores, y el número tres el mejor (de todos) es.

Bibliografía

1.- Josep Pla i Carrera, Liu Hui, Nueve capítulos de la matemática china, Nivola, 2009.

2.- George Gheverghese Joseph, La cresta del pavo real, las matemáticas y sus raíces no europeas, Pirámide, 1996.

3.- Carl B. Boyer, Historia de la matemática, Alianza Editorial, 1986.

4.- Ricardo Moreno Castillo, Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara, tres matemáticos de la India, Nivola, 2011.

5.- Bhaskara Acharya (versión adaptada y ampliada por Ángel Requena y Jesús Malia), Lilavati, Matemática en verso del siglo XII, SM-Real Sociedad Matemática Española, 2015.

6.- Raúl Ibáñez, Los secretos de la multiplicación, de los babilonios a los ordenadores, Catarata, 2019.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo La regla de tres, o las emocionantes aventuras del número tres (III) se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Las emocionantes aventuras del número tres (I)

- Las emocionantes aventuras del número tres (II)

- Las emocionantes aventuras de Lovelace y Babbage

Antes del bronce

Se puede clasificar el desarrollo humano de acuerdo con la cultura material, las instituciones sociales y políticas, la sofisticación del pensamiento y la cultura o el nivel de desarrollo tecnológico. Este último es la forma tradicional que se ha usado para describir los orígenes de la civilización en Europa, Asia, África y otros lugares. Desde este punto de vista, las sociedades se dividen en dos grandes grupos: las que no tienen metalurgia y las que sí. Las primeras poseían [1] herramientas y armas muy limitadas y muy básicas.

Una estatua bicéfala de Ain Ghazal, una de las primeras representaciones a gran escala de humanos (la mayor tiene 1 metro de alto). Alrededor del 7.000 a.e.c. Esta en concreto se encuentran en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán, aunque hay otras en otros museos como el Louvre. Fuente: Wikimedia Commons

Una estatua bicéfala de Ain Ghazal, una de las primeras representaciones a gran escala de humanos (la mayor tiene 1 metro de alto). Alrededor del 7.000 a.e.c. Esta en concreto se encuentran en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán, aunque hay otras en otros museos como el Louvre. Fuente: Wikimedia CommonsLas gentes del Paleolítico (“piedra antigua”) dependían de la piedra, la madera, el hueso y el marfil como materiales con los que fabricar herramientas y armas; los metales, si se usaban, eran con fines decorativos. Algunos aspectos de la cultura premetalúrgica eran de todo menos primitivos, esto es una confusión frecuente. El arte y la escultura de la Europa paleolítica, por ejemplo, muestra que estas personas teran buenas observadoras de la naturaleza, concibieron y retrataron dioses y diosas, e incluso comenzaron a realizar retratos de otros humanos. La organización social permitía cacerías, una rudimentaria jerarquía social, y rituales y tabúes básicos mediante los cuales se establecieron reglas que señalaban lo que se consideraba un comportamiento correcto.

Las herramientas paleolíticas eran a menudo asombrosamente hermosas y muy efectivas. Algunos antropólogos han definido a la humanidad como la especie usuaria [2] de herramientas, lo que de hecho se ajusta a la habilidad y el éxito para adaptarse al entorno natural de los pueblos del Paleolítico.

El Neolítico (“piedra nueva”) se diferencia de épocas anteriores en que los humanos hicieron avances revolucionarios en el pensamiento, la organización social y la adaptación al entorno.

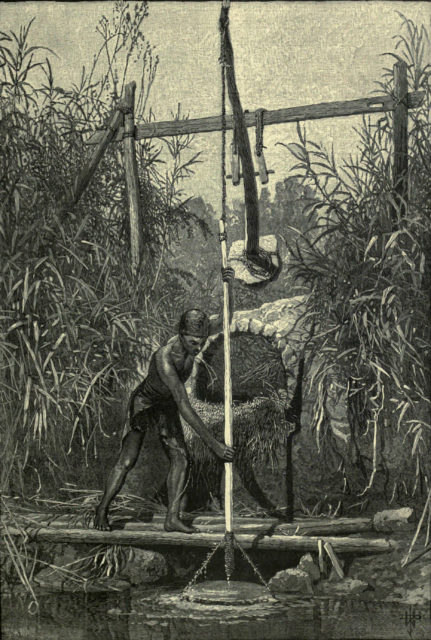

Uno de los mayores descubrimientos científicos en la historia de la humanidad ocurrió en un momento desconocido por personas desconocidas. Alguna persona o grupo de personas, que habitaba en o cerca de los valles de los ríos Tigris y Éufrates en Asia (un lugar posteriormente conocido por los griegos como Mesopotamia) alrededor del año 10.000 a.e.c., utilizó la observación y la formulación de hipótesis para realizar un experimento. Es posible que se fijase en lugares donde la tierra, en la que antes no se encontraba nada nutritivo, de repente, durante la primavera, producía cebada o avena silvestres, lo que llevó a reflexionar sobre cómo era posible que sucediese esto. Habría sido obvio para esas personas que los animales dan a luz a sus crías en la primavera, que los árboles rejuvenecen y florecen en la primavera, que las bayas son abundantes en las enredaderas y arbustos cuando los días se alargan y el sol parece que da más calor.

¿Cómo surge la planta del suelo, aparece el huevo en el nido, la mujer queda embarazada de una nueva vida? Parecían ser preguntas vinculadas por un milagro común de novedad, de nacimiento, de crecimiento. Los antiguos cultos a la fertilidad dedicados a la abundancia de alimentos, la procreación animal y la fertilidad humana revelan que mucho antes de la civilización metalúrgica los seres humanos habían descubierto la idea de la fertilidad, la de proporcionar un entorno adecuado para el crecimiento, de la relación del macho y la hembra con la concepción, el embarazo y el nacimiento. ¿Existiría una conexión entre el semen del macho que se implanta en una hembra sana y fértil y una semilla de una planta que se planta en un suelo rico?

La agricultura, aunque rudimentaria y azarosa al principio, implicaba un proceso científico [3] de planificación, implementación, control y producción de resultados. A medida que las cosechas se volvieron abundantes y se produjeron y almacenaron excedentes de alimentos, los humanos neolíticos adquirieron un conocimiento básico y experimentaron un control general sobre su entorno, que es la esencia de la ciencia.

El excedente de alimentos permitió dedicar tiempo a algo distinto de la supervivencia diaria; permitió concebir el futuro como realidad, ya que era necesario planificar y tener en cuenta los alimentos necesarios para el próximo invierno o período de sequía. Con más comida ya no hubo necesidad de migraciones anuales para buscarla. Los pueblos neolíticos ya no eran nómadas como sus antepasados.

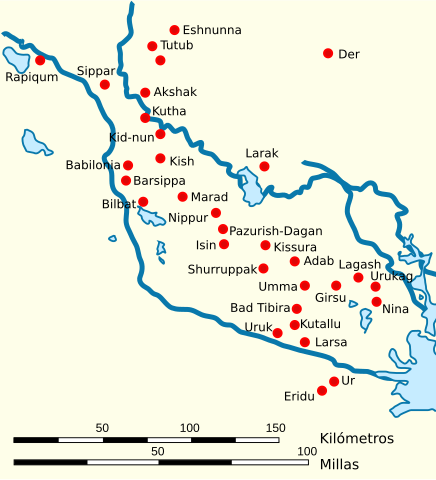

El Creciente Fértil. Fuente: Wikimedia Commons

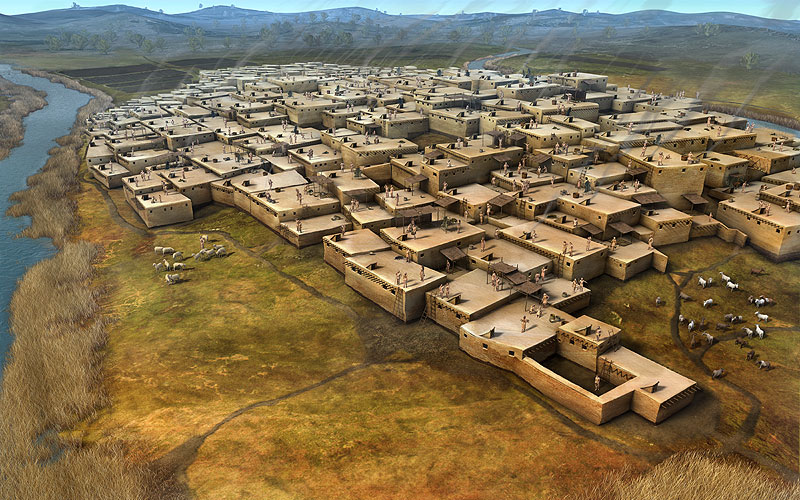

El Creciente Fértil. Fuente: Wikimedia CommonsLos pueblos neolíticos surgieron en áreas especialmente productivas. Los primeros aparecieron en un área que se conoce Creciente Fértil. Estos pequeños pueblos, como Jericó, tenían una población de más de mil personas, que vivían en casas de adobe [4] que daban a estrechas avenidas que se entrecruzaban en ángulos rectos. Muros también de adobe rodeaban la ciudad.

Reconstrucción de casas de adobe neolíticas. Fuente: Wikimedia Commons

Reconstrucción de casas de adobe neolíticas. Fuente: Wikimedia CommonsLa gente que vivía en estos pueblo desarrolló el sentimiento de tener cosas en común, un sentido de comunidad, lo que también implicaba el desarrollo de un sentido de lo extraño, lo extranjero. Las restricciones, la exclusividad, el control de la propiedad, la lucha por más territorio y los inicios del comercio eran características de la sociedad neolítica.

Notas:

[1] En puridad habría que hablar en presente. Algunas sociedades aisladas aún son premetalúrgicas.

[2] Habría que ser más preciso y decir usuarios “avanzados” de herramientas, ya que hay animales no humanos que usan herramientas muy eficazmente.

[3] La ciencia no son sus métodos, sino las actitudes de las personas que la hacen. Véase, por ejemplo, a este respecto Las teorías científicas no son falsables u Onus probandi y la definición de ciencia, y un ejemplo ilustrativo en El Rey León, la falsabilidad y los cuasicristales.

[4] Ladrillos hechos a partir de una mezcla de barro y paja y secados al sol.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

El artículo Antes del bronce se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Los primeros humanos alcanzaron el Mediterráneo mucho antes de lo que pensábamos

- Mesopotamia (1): La epopeya de Gilgamesh

- La maldición de Prometeo

Los idiomas que te hacen escuchar mejor

Yo-Yo Ma en 1962. Nacido en Francia de padres chinos, Ma dio su primer concierto público con 5 años. En la imagen tiene 7 y estaba recién llegado a Estados Unidos; en esta época actuaría ante los presidentes D. D. Eisenhower y J.F. Kennedy. Su primera actuación en televisión sería al año siguiente dirigido por Leonard Bernstein. Es considerado un niño prodigio. Posee oído absoluto.

Yo-Yo Ma en 1962. Nacido en Francia de padres chinos, Ma dio su primer concierto público con 5 años. En la imagen tiene 7 y estaba recién llegado a Estados Unidos; en esta época actuaría ante los presidentes D. D. Eisenhower y J.F. Kennedy. Su primera actuación en televisión sería al año siguiente dirigido por Leonard Bernstein. Es considerado un niño prodigio. Posee oído absoluto.En español, es muy común cambiar de tono al hablar para transmitir emociones o hacer preguntas. ¿Pero sabías que, en algunos idiomas, la entonación con la que se pronuncian las sílabas influye sobre el significado mismo de las palabras? El mandarín, el cantonés o el vietnamita son ejemplos de estas lengua llamadas tonales.

En mandarín, por ejemplo, la palabra “ma” se puede pronunciar con cuatro tonos diferentes. Mírate este pequeño video para entenderlo. Descubrirás también como estos cambios de entonación pueden ayudar a los hablantes de un idioma tonal a “escuchar mejor”.

https://culturacientifica.com/app/uploads/2021/07/oido-absoluto-y-lenguas-tonales.movVídeo: El oído absoluto y las lenguas tonales. (Animación: Morgane Goyens)

La mayoría de las personas es capaz de identificar multitud de pasajes musicales. Sin embargo, el oído absoluto, la capacidad de identificar una nota sin ninguna referencia, es rarísima. En Europa y Estados Unidos tan solo una persona de cada diez mil posee esa capacidad.

Fueron investigadores de la Universidad de California en San Diego los que establecieron la relación entre la prevalencia del oído absoluto en los hablantes de un idioma tonal. Realizaron una prueba en la que se pedía que se identificasen notas emitidas en orden aleatorio. Las personas que hablaban con fluidez el mandarín, cantonés o vietnamita, identificaban más del 90% de las notas si habían empezado a estudiar música antes de los cinco años y algo menos del 90% si lo habían hecho entre los cinco y los nueve años. Por contra, los hablantes de inglés, que no es una lengua tonal, tan solo identificaban el 25% y el 12% en cada caso.

Hablar un idioma tonal, sin que importe el origen del hablante, proporciona una ventaja muy significativa para aprender la música. Pero la explicación de su origen no está clara. La hipótesis del aprendizaje temprano sostiene que la prevalencia es mayor entre los niños que han recibido una educación musical precoz. Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco hicieron un estudio con 600 estudiantes de un colegio de música y encontraron que el 40% de los que habían empezado su aprendizaje musical antes de los cuatro años tenían oído absoluto, frente a solo el 3% entre los que habían empezado después de los 9 años. La segunda hipótesis es la del origen genético. De los que poseían el oído absoluto en el estudio anterior, el 48% tenían un familiar en primer grado que lo poseía también, mientras que entre los que no tenían esta capacidad esto ocurría solo en el 14% de los casos. Es posible que las dos teorías se complementen y que la aparición del oído absoluto sea una interacción entre factores genéticos y ambientales.

Referencias consultadas:

Baharloo, S., Johnston, P., Service, S., et al. (1998). Absolute pitch: An approach for identification of genetic and nongenetic components. American Journal of Human Genetics, 62(2), 224–231. DOI: 10.1086/301704

Zatorre, R. I. (2003). Absolute pitch: a model for understanding the influence of genes and development on neural and cognitive function. Nature Neuroscience, 6(5), 692–695. DOI: 10.1038/nn1085

Autora: Morgane Goyens (IG @mo.goyens), alumna del Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU – curso 2019/20

Artículo original: El oído absoluto y las lenguas tonales. Juan Ignacio Pérez, Cuaderno de Cultura Científica, 31 de julio de 2017.

“Ilustrando ciencia” es uno de los proyectos integrados dentro de la asignatura Comunicación Científica del Postgrado de Ilustración Científica de la Universidad del País Vasco. Tomando como referencia un artículo de divulgación, los ilustradores confeccionan una nueva versión con un eje central, la ilustración.

El artículo Los idiomas que te hacen escuchar mejor se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- El oído absoluto y las lenguas tonales

- Ruido en el aprendizaje de idiomas

- Escuchar Mozart no te hará más listo

¿Son nuestras decisiones realmente nuestras?

Aarón Fernández Del Olmo

Shutterstock / Axel Bueckert

Shutterstock / Axel Bueckert

Imagine que acaba de salir de un bar y se encuentra en el suelo un billete de 50 euros. ¿Lo dejaría donde está? ¿Lo cogería disimuladamente, se lo guardaría y se lo quedaría? ¿De qué cree que dependería la elección?

Todos coincidiremos en que tanto nuestra historia previa como el momento actual influirán en la decisión. No sería la misma en un mes en el que anduviésemos “algo apretados”, si viésemos que alguien estaba cerca o si hubiésemos tenido una experiencia previa similar en la que nuestra reacción fuese errónea.

Son unos pocos segundos. Se agacha y lo coge. Levanta la cabeza. ¿Qué hará? Es muy posible que lo que cree no fuese exactamente lo que terminase haciendo. En su cerebro están pasando muchísimas cosas en ese momento. Se están cruzando gran cantidad informaciones. Y lo más interesante: no todas apuntan a una misma conclusión.

Lluvia de información previa a la toma de decisiones

Desde que nacemos estamos procesando información y aprendiendo del entorno. Nuestro cerebro se modifica en función de las experiencias y esto se convierte en un punto de partida para otras nuevas. En definitiva, nos permite predecir.

Ante determinadas situaciones (la del inicio, por ejemplo) se activan zonas muy distintas del cerebro. Estas aportan información cualitativamente diferente: el componente emocional; la memoria, tanto de nuestras experiencias (autobiográfica) como de nuestro conocimiento (semántica); el análisis de las consecuencias; ventajas y desventajas… Muchas veces de forma automática.

Incluso la información del cuerpo sobre sus propias sensaciones. Todos esos aspectos aportan datos para facilitar la decisión final. ¿Cómo? Reduciendo las opciones disponibles (que, de primeras, son muchas) a un conjunto más pequeño y fácil de manejar.

Tal vez esto le choque. ¿Acaso pensaba que toda decisión es reflexiva y racional, en función del análisis de todos los pros y contras? La mayoría de veces no.

¿Razón contra emoción?

El trabajo realizado por Antonio Damasio, mencionado en varios libros, como El error de Descartes o Y el cerebro creó al hombre, señala una hipótesis fundamental para entender cómo decidimos: el marcador somático.

Se suele pensar que lo racional, “las decisiones en frío”, es lo que se debe tener en cuenta para tomar una decisión adecuada, sin errores. Sin embargo, lo que muestran Damasio y su equipo tras estudiar a pacientes con daño cerebral es que la razón sin emoción conduce precisamente a decisiones menos acertadas. Pacientes, por cierto, con una lesión en el córtex prefrontal orbitario, estructura fundamental para integrar la información emocional en la toma de decisiones.

Lo que resulta más interesante es que, según Damasio, las emociones que surgen del propio cuerpo (y se graban en él) deben acompañar a ese punto racional y frío para que haya una adecuada respuesta a lo que demanda el entorno. Un requisito para que nuestra decisión sea la adecuada y se modifique según vamos recibiendo feedback.

Pero, entre tantos sistemas que parecen actuar solos, ¿no le da la impresión de que al final no decide nada? ¿Manda su cerebro por usted?

Libre albedrío

Así relatado, parece que uno se sienta a esperar que su cerebro debata y decida la forma más apropiada de actuar. Que sencillamente nos va a susurrar que la ejecutemos, con la dulce sensación de que somos nosotros quienes decidimos. Una perspectiva nada divertida sobre lo que somos, ¿no?: De todo menos libres.

Esta idea es la que reflejan los estudios del neurólogo Benjamin Libet en los años 70. Varias de sus investigaciones demostraron que la forma en la que funciona el cerebro parece dejar poco margen a nuestra libertad.

Muchas veces, antes de tomar una decisión (mejor dicho, de decidir qué vamos a hacer), se activan zonas del cerebro relacionadas con la acción. Por tanto, la decisión estaría tomada antes de que, subjetivamente, la consideremos como “escogida” por nosotros.

De esta lucha de contrarios (de sistemas que procesan diferente información) surgiría una respuesta adaptada. “Nosotros” simplemente la ejecutaríamos. Esto, sin embargo, supondría una importante incoherencia: si su cerebro decide por usted, ¿quién decide por su cerebro? Una regresión infinita, al parecer.

Tal vez la perspectiva pueda ser otra, según se plantea hoy en día. El cerebro tiene muchos procesos automáticos y todos ellos aportan informaciones diferentes. Según la situación o nuestra experiencia, reducen las opciones para facilitar la respuesta.

Además, lo hace en un bucle continuo para poder adaptarnos según se suceden los acontecimientos. Ahora bien, tampoco la forma en la que se nos reducen las opciones es tan intuitiva como creemos. Y el aporte de la memoria es un ejemplo de ello.

El papel de la memoria

Según un estudio de la Berkeley Hass School of Business de la Universidad de California (Estados Unidos), a la hora de tomar decisiones no elegimos aquello que más nos gusta, sino lo que recordamos más reciente.

Algo contraintuitivo de primeras, pero que tiene cierta lógica cuando lo ponemos en contexto. El aporte de la memoria al proceso de toma de decisiones se centraría simplemente en señalar lo reciente, lo más disponible.

Lo interesante de la memoria es que no es un sistema que reproduzca perfectamente los hechos, sino una continua reconstrucción que da lugar a sucesos inverosímiles. Por ejemplo, falsas memorias (cosas que no ocurrieron pero creemos que sí), modificaciones o eliminaciones de sucesos (distorsiones) o situaciones que se quedan grabadas con mayor claridad (en general, los recuerdos de destello o muy importantes emocionalmente).

Nuestra memoria, imperfecta, también colabora en esa toma de decisiones. Incluso el hecho de pensar en el futuro para ver las posibles consecuencias.

Por eso, cuando estamos cogiendo el dinero del suelo, muchos datos, sensaciones y emociones están delimitando las alternativas válidas para ese momento y billete. Variarán con cada nuevo dato del entorno (alguien paseando cerca, la cara de nuestro acompañante si lo hubiera…).

Si pensamos en nuestra propia experiencia, probablemente recordemos haber encontrado un billete sin dueño en numerosas ocasiones, pero no haber actuado de la misma forma. ¿La razón? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo marcaron diferentes caminos entre los que elegir.

Puede que incluso leer este artículo también influya en su decisión la próxima vez que se encuentre un billete. Algo que dependerá también de su memoria, entre otras cosas.![]()

Sobre el autor: Aarón Fernández Del Olmo es doctor en psicología, neuropsicólogo clínico en el Hospital San Juan de Dios de Sevilla y profesor asociado en la Universidad Loyola Andalucía

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo ¿Son nuestras decisiones realmente nuestras? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Cómo nos ayuda la ciencia a tomar decisiones correctas

- Los animales entienden la muerte más de lo que se pensaba

- El cerebro también se puede donar (y no es necesario estar sano)

Orgullo en ciencia: Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans

Imagen: itakdalee / freepick

Imagen: itakdalee / freepickLa ciencia es algo más que un sofisticado producto cultural. De hecho, se trata de una herramienta al servicio del bienestar de las personas y debe contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto.

Como ocurre a menudo en tantos ámbitos, también en el científico, quienes forman parte de alguno de los colectivos a los que, de forma genérica, denominamos LGBTIQ, sufren con frecuencia situaciones injustas en su día a día. Muchas de esas personas son objeto de exclusión y acoso en sus centros en mayor medida que las demás. Y se atribuye a motivos similares el que las y los estudiantes de carreras científicas pertenecientes a las minorías citadas abandonen sus estudios en una mayor proporción que el resto. Estas situaciones no son solo injustas per se, sino que, además, comprometen el carácter universal de la ciencia, puesto que no todas las personas gozan de las mismas oportunidades y condiciones para practicarla.

Por otro lado, la ciencia y su comunicación social tienen mucho que aportar a la hora de resolver problemas específicos de estos colectivos, como, por ejemplo, aquellos relacionados con la salud. Esto exige partir del reconocimiento real de la diversidad y la diferencia, y rechazar preconcepciones ancladas en un binarismo poco respetuoso con la diversidad de sexo, género y opción sexual.

Por estas razones, la asociación LGBT Ortzadar, la Cátedra de Cultura Científica y la Dirección de Igualdad de la UPV/EHU sumaron fuerzas para organizar el evento “Orgullo en ciencia”, una jornada sobre diversidad sexual y de género en el ámbito científico. La jornada, enmarcada dentro del programa Bilbao Bizkaia HARRO, tuvo lugar en Bizkaia Aretoa– UPV/EHU (Bilbao) el paso 29 de junio de 20210.

Oihan Iturbide aborda en “Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans” las limitaciones de analizar y observar la diversidad de género o conceptos tan complejos como la identidad o la autopercepción individual con las herramientas propias del método científico, y explora qué papel puede jugar la comunicación científica a este respecto.

Oihan Iturbide Aranzadi es biólogo clínico y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental. Es el fundador de la editorial Next Door Publishers, especializada en divulgación científica.

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por eitb.eus

El artículo Orgullo en ciencia: Aporta o aparta: el papel de la comunicación científica en el debate trans se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Orgullo en ciencia: Un PRISMA para hacer la ciencia más diversa

- Orgullo en ciencia: Pío del Río Hortega, un científico en el armario. ¿A quién le importa?

- Nuevos modelos de comunicación científica

Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (I): Ibérica y Madrid Científico

Jaume Navarro y Javier Sierra de la Torre

Siguen existiendo los quioscos: lugares habilitados en medio de plazas, de explanadas y de parques en los que se celebran conciertos populares durante las fiestas del pueblo o del barrio. Existen también (todavía internet no ha acabado con ellos) quioscos en los que comprar chicles, periódicos, y revistas. Revistas de temáticas especializadas en la vida de aristócratas, toreros, futbolistas o “famosos” en general, especializadas en cocina, en fotografía, en automovilismo y en decoración. Revistas satíricas, revistas críticas, revistas y más revistas. Con total seguridad habrá en tu quiosco más cercano revistas de todo tipo, y probablemente habrá revistas de divulgación científica.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Quiero decir, ¿qué pintan unas cuartillas encuadernadas sobre la última expedición a Marte expuestas entre otras que nos explican cómo decorar nuestro salón en primavera y diez recetas fáciles, rápidas y sanas para cocinar espárragos? Esta es una pregunta compleja, y no es posible contestarla satisfactoriamente en una pincelada, pero sí se puede asegurar que lo de comunicar los conocimientos científicos de manera sencilla, resumida y digerible (como los espárragos) tiene su historia. En 1996 se publicó en España un catálogo que recogía las revistas publicadas en el siglo XIX que incorporaban cuestiones científicas y técnicas. La enorme cantidad de títulos catalogados resulta tan sorprendente como la variedad de contenidos que alcanzaron a divulgar –o “vulgarizar”, como llamaban a esta actividad sin ningún sentido despectivo– en sus periódicas cuartillas. Sin embargo, casi todas eran revistas generalistas referidas a “ciencias, artes y cultura”, o cosas parecidas.

Algunos historiadores de la ciencia han designado al periodo comprendido entre 1874 y 1936 como la Edad de Plata de la ciencia española. Durante estos años algunos científicos e ingenieros civiles españoles de toda la península trabajaron para impulsar la educación científica general y construir espacios de enseñanza y debate sobre los progresos de las ciencias. Estos espacios incluyeron revistas especializadas en información científica, pero la mayoría de estas revistas no lograban mantenerse financieramente y desaparecían a los pocos años. El mundo naval ilustrado, por ejemplo,consiguió vivir cuatro años (1897-1901) hasta desaparecer, El museo popular: semanario ilustrado de literatura, ciencias y artes no vivió más de un año, y La España Agrícola no aguantó más de dos. La pluralidad de temas que tocaban las revistas de vulgarización nos enseña que existía una amplia y epistémicamente variada red de científicos e ingenieros profesionales en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX dedicada a esta tarea. Pero su idea de “ciencia” estaba todavía en fase de definición y ciertamente no coincide necesariamente con lo que se pueda entender como tal en la actualidad.

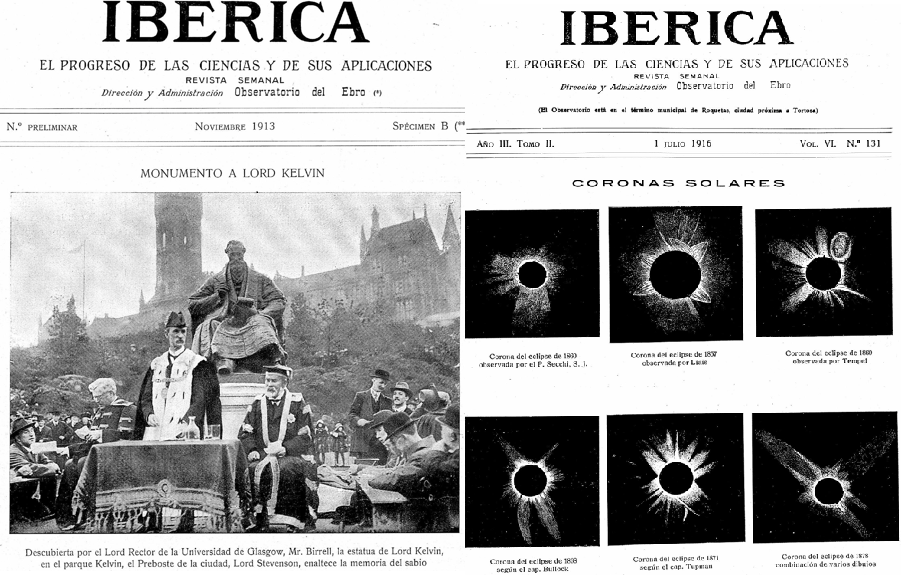

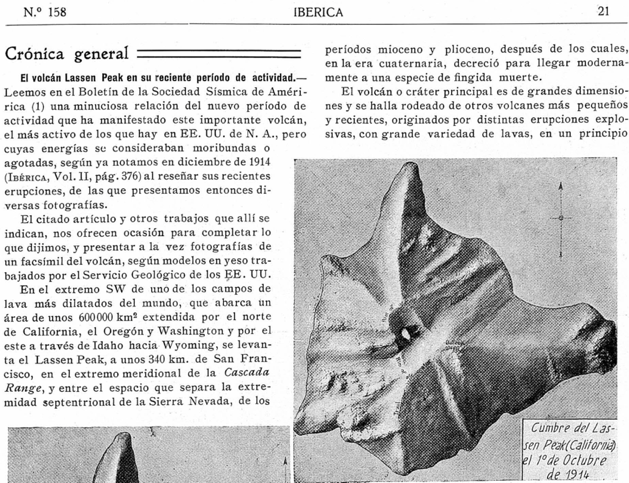

Sin embargo, desaparecer no fue el destino de todas las publicaciones que vulgarizaban la “ciencia” durante esta época. Las publicaciones oficiales (las que dependían de un cuerpo profesional de la administración o que en general tenían apoyo de alguna institución) vivían más tiempo. Por ejemplo, el Observatorio del Ebro, fundado por miembros de la Compañía de Jesús en 1904, publicó a partir de 1914 Ibérica: el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones, que se convirtió en la más longeva de las revistas de información científica en España, pues se publicó hasta el año 2005. Los temas que trataba eran de lo más diverso, con un cierto protagonismo de la observación del universo, del sol (en la que eran verdaderos especialistas) y de los fenómenos atmosféricos.

El Observatorio era (y es) una estación sismológica. En su revista mostraron varias tablas de registros sísmicos de Cataluña y del mundo, y explicaron los pormenores de los temblores de la corteza terrestre, de la vulcanología y de las herramientas que usaban para medir. Al margen de estos dos temas, los eventos científicos nacionales y extranjeros se publicitaban y eran celebrados en sus páginas. Por ejemplo, los congresos anuales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias (fundada en 1907) recibían toda su atención, e igual visibilidad daban a las reuniones de otras asociaciones científicas y sus diferentes viajes, excursiones y expediciones por la península y por el mundo. Además, la historia natural (botánica, entomología, ictiología, etc.) tenía también una fuerte presencia entre sus páginas.

Varias de las noticias que publicaron no eran producciones propias: en múltiples ocasiones los vulgarizadores se hacían eco de los progresos científicos extranjeros. La pluralidad de los temas que los autores querían mostrar a su público era absoluta. En la portada que mostramos más abajo, por ejemplo, se plasma una imagen de una réplica del fondo marino hecha en Nueva York. Si se pasan las páginas, entonces nos encontramos con varias secciones dedicadas a explicaciones sobre otros temas (economía, el magnetismo en la atmósfera, el Sáhara, etc.), muchos de las cuales se extractan y traducen de revistas en otros idiomas. En la imagen de arriba también se puede ver una publicación característica: una noticia de una erupción procedente de un boletín estadounidense.

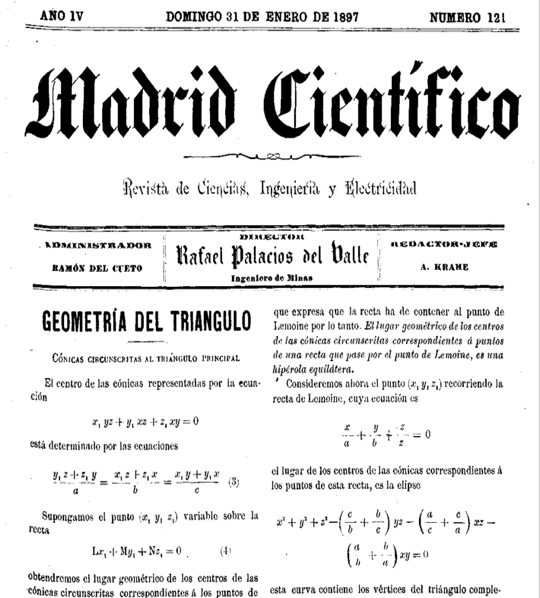

Ibérica no es la única revista de estas características (de contenido plural, al tanto de la actualidad científica global, muy enfocada hacia lo útil y esforzada a la hora de visibilizar la ciencia nacional), ni tampoco la primera, como tantas veces se repite. En 1894 (y hasta 1936) un grupo de estudiantes de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos comenzó a publicar Madrid Científico, una revista editada por ingenieros para ingenieros que abordó prácticamente toda la actualidad científica de su época, y vulgarizaba la ciencia para un público que se esperaba que tuviera un mínimo de formación científica (por así decirlo, era una vulgarización de más alto nivel). Además, no contaban con apoyo institucional como Ibérica, lo cual convierte su supervivencia en algo verdaderamente destacable.

Los autores vulgarizaban todo lo que encontraban interesante sobre el estudio científico de la naturaleza y de la sociedad. La noticia sobre el descubrimiento de nuevos fósiles de ictiosauro, hallazgo que permitía explicar sus mecanismos adaptativos, se colocaba en la misma entrega en la que se hablaba de las novedades eléctricas, de la última expedición al Polo Sur, de los seguros de vida y de una detallada descripción geográfica de Nueva Zelanda. Es difícil encontrar en ambas revistas un campo de conocimiento que no fuera tocado por sus autores. Igual que en Ibérica, la historia natural tenía un papel destacado entre sus páginas: en especial, la botánica relacionada con la agronomía, pero también la zoología en general. Entre sus páginas se pueden encontrar varios estudios sobre hormigas, sobre parásitos, sobre múltiples plantas y sus tiempos de germinación y floración, sobre aves, sus nidos, sus huevos, sus crías y sus rituales, etc. Lo más sorprendente de esta revista es que era una revista de ingenieros. Los ingenieros recibían (y reciben) una rica formación científica; o, lo que es lo mismo, la ciencia formaba (y forma) parte de su núcleo de intereses. En Madrid Científico se percibe muy bien cómo la distinción entre ciencia e ingeniería no estaba bien delimitada. El ingeniero muchas veces hacía de historiador natural, de geógrafo, de geólogo, de matemático, de químico y de empresario. Su profesión era, en algún sentido, un paraguas bajo el cual todo conocimiento científico tenía cabida y utilidad. Sobre todo, tenía una concepción específica de lo que era el conocimiento moderno; concepción que quedó plasmada en sus escritos.

La vulgarización de las matemáticas también tenía su lugar en esta revista, donde Fausto Babel, que era el pseudónimo de Francisco Granadino (1865-1932), fundador de la revista e ingeniero de caminos, dedicó varias secciones a explicar la probabilidad a través de juegos de azar, y además ofrecía a los lectores pasatiempos matemáticos. La observación del cosmos y la nueva física tampoco les eran desconocidas.

Al igual que en Ibérica, los ingenieros de Madrid Científico se ocuparon de mostrar, además, qué instituciones nacionales y extranjeras se dedicaban a la práctica científica y compartieron artículos de otras revistas, a veces traducidos, otras en su lenguaje original. Los laboratorios, museos, observatorios y escuelas fueron descritos en Madrid Científico como eventos a celebrar y ejemplos a seguir. Las noticias que llegaban de la Academia de Ciencias de París, las donaciones a los museos y la inversión de diversas fundaciones se publicitaban doquiera que sucedieran. Además, los esfuerzos por vulgarizar la ciencia tenían un trasfondo muy importante: el llamado “desastre” del año 1898 precipitó un clima de crítica interna y de búsqueda de ejemplos exitosos de modernización a seguir en el exterior.

Ibérica y Madrid Científico se parecen mucho en las características que hemos dicho, y esto nos ayuda a los historiadores de la ciencia a entender cómo era la vulgarización científica en esa época (muy diferente de lo que llamamos hoy divulgación). Pero por encima de esta especificidad, ambas coinciden en un aspecto muy importante, ya mencionado más arriba: los ingenieros estaban actuando como comunicadores de lo que hoy entendemos como conocimiento científico y técnico, y en el mismo espacio mostraban cuál era su ambición modernizadora concreta. La vastedad de estas publicaciones sobre biología, geología, geografía, matemáticas, física, etc. fueron compartidas junto con noticias sobre ferrocarriles, buques construidos en acero, nuevos globos, aviones e hidroaviones, centrales hidráulicas, ganadería y agricultura científicas y modernas. ¿Cuál era la imagen, entonces, que los ingenieros tenían del conocimiento y de la modernidad? ¿Era meramente experimentación y clasificación de lo natural? Algunos historiadores de la ciencia, al hablar de Edad de Plata, se refieren especialmente a las ciencias experimentales y puras, y también a algunas aplicadas como la química o la medicina. Pero la ciencia del ingeniero y su proyecto de modernidad suelen, injustamente, dejarse al margen en estos estudios. Madrid Científico e Ibérica nos muestran, pues, cómo la vulgarización de los conocimientos científicos estaba intrínsecamente unida a la de sus aplicaciones y a los intereses de los ingenieros.

Sobre los autores: Jaume Navarro es Ikerbasque Research Professor en el grupo Praxis de la Facultad de Filosofía de la UPV/EHU y dirige el doctorado que Javier Sierra de la Torre está realizando sobre la divulgación científica en España a finales del XIX y principios del XX.

El artículo Divulgación científica e ingenieros en la España del Regeneracionismo (I): Ibérica y Madrid Científico se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ciencia y democracia: dilemas de la divulgación científica

- Sin divulgación científica no hay democracia. Sin arte tampoco

- Divulgación científica: en las mejores librerías

Ríos rojos: el problema ambiental de las aguas ácidas de mina

Manuel Olías y José Miguel Nieto

Durante las avenidas, la fuerza de la corriente arrastra a algunos peces de arroyos de buena calidad hacia el río Tinto, donde no pueden soportar los altos niveles de contaminación y mueren. Fotografía de los autores.

Durante las avenidas, la fuerza de la corriente arrastra a algunos peces de arroyos de buena calidad hacia el río Tinto, donde no pueden soportar los altos niveles de contaminación y mueren. Fotografía de los autores.El río Tinto (provincia de Huelva, España) tiene un intenso color rojo como indica su nombre. Es un caso único a nivel mundial, pero su particularidad no viene dada por su color (existen muchos otros ríos rojos en el mundo) sino por su extensión. El Tinto mantiene estas condiciones durante casi 100 km, desde la cabecera en la sierra hasta su desembocadura en la ría de Huelva.

Además de las elevadas concentraciones de hierro que le dan su tonalidad, el agua del Tinto tiene un pH muy ácido y muchos otros elementos tóxicos como arsénico, cadmio y plomo. En este tipo de río no viven peces, ni moluscos, ni plantas superiores, ni casi nada. Solo se desarrollan microorganismos extremófilos, para los que esas condiciones ácidas son ideales.

Todo esto se debe a un proceso conocido como drenaje ácido de minas, una de las principales causas de la degradación de los recursos hídricos a nivel mundial. Otro ejemplo cercano es el río Odiel, vecino del Tinto, que no es tan famoso, pero transporta una cantidad de contaminantes hasta la ría de Huelva mucho mayor.

Primer vertido de aguas ácidas que se une al río Odiel; se observa el cambio de color y la desaparición de toda la vegetación (el río discurre desde la parte superior derecha a la inferior izquierda). Fotografía de los autores.

Primer vertido de aguas ácidas que se une al río Odiel; se observa el cambio de color y la desaparición de toda la vegetación (el río discurre desde la parte superior derecha a la inferior izquierda). Fotografía de los autores.Aguas ácidas en las minas

Las aguas ácidas de mina se asocian a los depósitos de sulfuros polimetálicos. En menor medida también se producen en las minas de carbón, que contiene pequeñas concentraciones de sulfuros. Los sulfuros son estables en el subsuelo, donde no hay oxígeno. Mientras se mantengan esas condiciones no causan ningún problema. Sin embargo, si estos minerales se exponen al oxígeno y agua, se disuelven generando acidez y liberando el hierro y muchos otros elementos que contienen.

Esas reacciones están catalizadas por bacterias acidófilas, de forma que si se alcanzan bajos valores de pH se multiplican las poblaciones de estas bacterias, lo que genera más oxidación de sulfuros y más acidez. Es decir, es un proceso que se retroalimenta y, una vez iniciado, perdurará durante cientos o miles de años. Si estos lixiviados llegan hasta las aguas superficiales pueden provocar la degradación total de los ecosistemas acuáticos asociados.

Este proceso se da de forma natural en las zonas donde los sulfuros afloran en la superficie. Sin embargo, la minería multiplica por varios órdenes de magnitud la oxidación natural de estos minerales al extraer grandes cantidades de sulfuros y ponerlos en contacto con la atmósfera, perforar kilómetros de túneles y galerías en el subsuelo por donde penetra el oxígeno, producir enormes escombreras y otros residuos ricos en sulfuros, etc.

Río Odiel en diferentes periodos del año. Los colores reflejan distintos niveles de contaminación, los valores más extremos (fotografía derecha) corresponde al verano cuando el caudal del río es menor. Fotografía de los autores.

Río Odiel en diferentes periodos del año. Los colores reflejan distintos niveles de contaminación, los valores más extremos (fotografía derecha) corresponde al verano cuando el caudal del río es menor. Fotografía de los autores.Contaminación en la Faja Pirítica Ibérica

La Faja Pirítica Ibérica se extiende desde la parte occidental de la provincia de Sevilla hasta la costa atlántica portuguesa, alcanzando su mayor desarrollo en la provincia de Huelva. Es una de las zonas con mayor concentración de yacimientos de sulfuros del mundo, entre ellos varios denominados supergigantes (con más de 100 millones de toneladas).

La acidez producida por la oxidación de sulfuros puede ser neutralizada si existen materiales carbonatados en las rocas encajantes de los depósitos, como ocurre por ejemplo en el distrito minero de Linares-La Carolina (Jaén). Desafortunadamente, en la Faja Pirítica prácticamente no existen rocas carbonatadas, lo que junto a la gran cantidad de sulfuros y la intensa actividad minera genera las condiciones idóneas para la formación de aguas ácidas con elevadísimas concentraciones de elementos tóxicos.

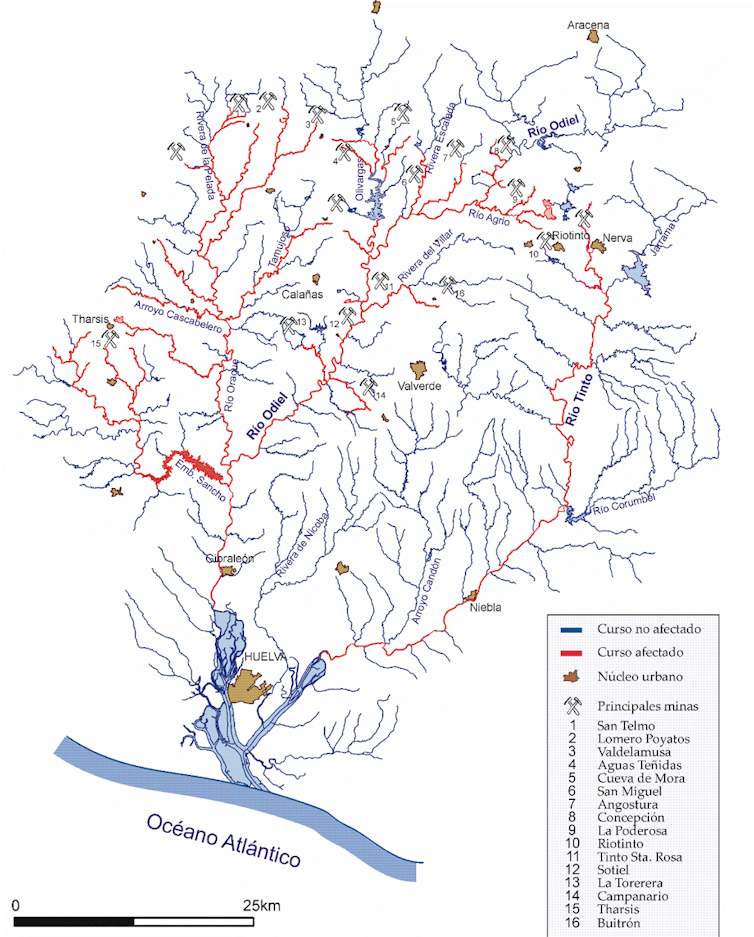

Las numerosas minas abandonas repartidas por toda la Faja Pirítica Ibérica hacen que la red fluvial de la zona esté profundamente afectada por las aguas ácidas. Cuando los ríos Tinto y Odiel desembocan en la ría de Huelva, las aguas ácidas fluviales se mezclan con el agua marina y la mayoría de los metales de origen minero precipita, acumulándose en los sedimentos del fondo.

Los organismos que habitan en estos sedimentos asimilan algunos elementos tóxicos que entran en la cadena trófica, haciendo que los niveles de contaminación de los peces y moluscos de la ría de Huelva sean muy elevados. Además, algunos elementos más móviles en condiciones de pH neutro como el arsénico y el cadmio pueden permanecer disueltos en el agua e incluso alcanzar las aguas costeras.

Mapa de las redes fluviales de los ríos Tinto y Odiel indicando las principales minas y los tramos afectados por aguas ácidas de mina.

Mapa de las redes fluviales de los ríos Tinto y Odiel indicando las principales minas y los tramos afectados por aguas ácidas de mina.Un problema antiguo…

En los pueblos de la cuenca minera onubense mucha gente piensa que los ríos Tinto y Odiel siempre han estado así, y que sus condiciones ácidas son de origen natural. Sin embargo, existen multitud de evidencias geológicas e históricas que indican que su degradación se ha producido desde el inicio de la explotación minera a gran escala a mediados del siglo XIX. Así, Juan Ramón Jiménez, vecino ilustre del pueblo de Moguer situado junto a la ría del Tinto, escribe en su libro Platero y yo:

Mira, Platero, cómo han puesto el río entre las minas, el mal corazón y el padrastreo.

Apenas si su agua roja recoge aquí y allá, esta tarde, entre el fango violeta y amarillo,

el sol poniente; y por su cauce casi solo pueden ir barcas de juguete.

¡Qué pobreza!

…Antes los pescadores subían al pueblo sardinas, ostiones, anguilas, lenguados, cangrejos…

El cobre de Riotinto lo ha envenenado todo…

…con consecuencias actuales

La minería actual tiene que cumplir con requerimientos ambientales estrictos y cuenta con tecnologías para reducir la generación de lixiviados ácidos y tratar los que se producen. El problema en la Faja Pirítica es la enorme cantidad de residuos ricos en sulfuros existentes generados por la minería antigua de los siglos XIX y XX, donde se siguen produciendo lixiviados ácidos.

Río Tintillo. Fotografía de los autores.

Río Tintillo. Fotografía de los autores.Existen grandes embalses como el del Sancho, de 58 hm³ de capacidad, que almacenan aguas ácidas y no pueden ser utilizadas para ningún fin sin un tratamiento complejo. Esta contaminación histórica también compromete la calidad del agua del futuro embalse de Alcolea (de 246 hm³ de capacidad) que se está construyendo en la cuenca del río Odiel. Aunque en la actualidad las obras están paralizadas, existe una fuerte presión de los regantes para que se retomen. Además de estas razones utilitarias, debemos mejorar las condiciones ambientales para tener unos ríos vivos y saludables, a lo que por otra parte estamos obligados por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

La producción de lixiviados ácidos de las minas de sulfuros abandonadas puede perdurar miles de años. Desde la Universidad de Huelva hemos desarrollado un sistema de tratamiento pasivo denominado Sustrato Alcalino Disperso (DAS por sus iniciales en inglés), que no necesita energía eléctrica y puede funcionar sin apenas mantenimiento durante varios años. Ya se ha construido una planta a escala real en Mina Concepción gracias al proyecto LIFE_ETAD, lo que ha supuesto un importante primer paso para la recuperación de la zona.![]()

Sobre los autores: Manuel Olías es catedrático de Hidrología Superficial e Hidrogeología y José Miguel Nieto de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Huelva

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo Ríos rojos: el problema ambiental de las aguas ácidas de mina se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Ríos atmosféricos, las autopistas aéreas que regulan el clima

- Todos los rojos son chillones

- La contribución global de los ríos intermitentes al ciclo del carbono

A la caza de la chocolatina

Foto: Hans Braxmeier / Pixabay

Foto: Hans Braxmeier / Pixabay

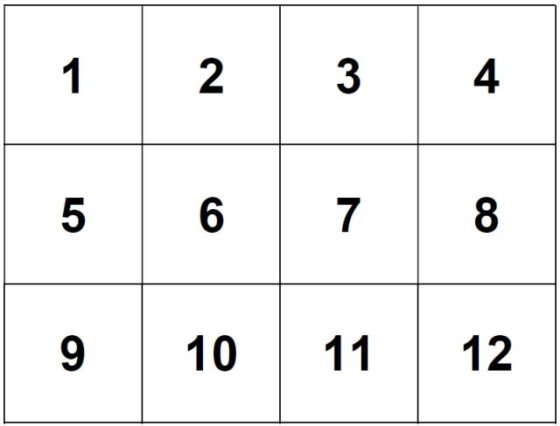

Alicia propone un juego a su amigo Benito y a su amiga Carmen. Elige una docena de cajas de cartón, las numera y las coloca en forma de cuadrícula 3×4, como muestra la imagen:

Alicia elige al azar dos de las cajas y esconde en cada una de ellas una chocolatina (son iguales), dejando el resto de las diez cajas vacías.

El juego consiste en lo siguiente:

-

Alicia muestra las cajas a Benito, quien debe ir abriéndolas por filas (es decir, en el orden 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) hasta que encuentre una de las chocolatinas. En ese momento se detiene. El número de cajas abiertas por Benito es su puntuación final.

-

Alicia vuelve a cerrar las cajas (dejando sus contenidos intactos) y se las ofrece a su amiga Carmen, quien las abrirá por columnas (es decir, en el orden 1-5-9-2-6-10-3-7-11-4-8-12), dejando de abrir cajas el momento de encontrar una chocolatina. Y, como en el caso de su amigo, anota el número de cajas que ha destapado hasta encontrar su primera chocolatina.

Gana este juego (y se come las dos chocolatinas) quien obtenga la puntuación más baja (quien haya encontrado antes el dulce). Y si empatan, Benito y Carmen se reparten el “botín”.

Por ejemplo, si Alicia esconde las chocolatinas en las cajas 8 y 11, Benito tendrá una puntuación de 8 (abre las cajas 1-2-3-4-5-6-7-8), mientras que Carmen obtendrá un puntaje de 9 (ya que destapará las cajas 1-5-9-2-6-10-3-7-11 hasta encontrar su primera chocolatina). Es decir, ganaría Benito.

La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿Quién tiene más probabilidades de ganar el juego, Benito o Carmen? ¿O ninguno de los dos?

En primer lugar, recordemos que hay 66 maneras de repartir las dos chocolatinas introduciendo una en dos de las doce cajas (son las combinaciones sin repetición de 2 elementos elegidos entre 12).

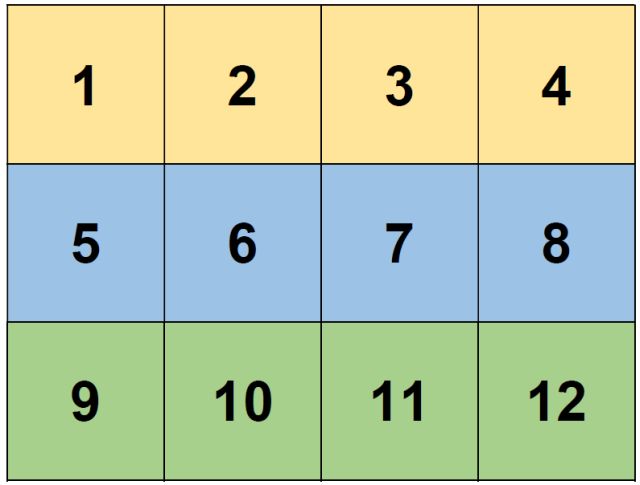

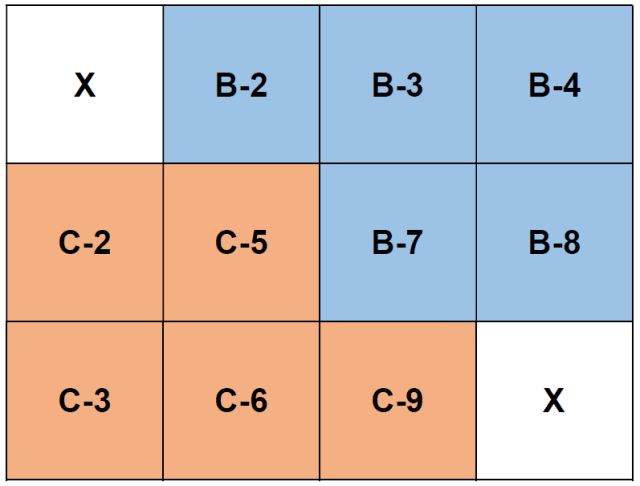

Para estudiar el problema planteado, etiquetamos una caja con B o C dependiendo de quien de los dos (B-Benito y C-Carmen) llegue antes a esa caja, y escribiremos a su lado la puntuación obtenida (si allí hubiera chocolatina) por esa persona en cada caso. Además, la caja se marcará con X si, siguiendo cada uno su trayectoria, ambos llegan a esa posición en el mismo momento. Claramente, obtenemos el siguiente resultado:

Observar que, si una chocolatina está en primera caja, Benito y Carmen empatan (hay 11 posibles posiciones para la segunda chocolatina), ya que ambos obtienen una puntuación de 1.

Si una chocolatina está en la última caja y la otra en una etiquetada con B o C, Benito gana en cinco ocasiones y Carmen en otras cinco.

Si las chocolatinas están escondidas en dos cajas etiquetadas con B, Benito gana (hay 10 reparticiones posibles). Del mismo modo, si las cajas con premio están ambas etiquetadas con C, es claro que gana Carmen (hay otras 10 distribuciones posibles).

El resto de los posibles repartos de las chocolatinas consiste en que una esté en una casilla etiquetada con B y la otra con C. Hay 25 maneras de que esto suceda. ¿Cuándo gana Benito? ¿Cuándo lo hace Carmen? ¿Cuándo empatan?

Benito gana (es decir, encuentra la primera chocolatina abriendo menos cajas que Carmen) si las chocolatinas están en:

-

B-2 y (C-3 o C-5 o C-6 o C-9),

-

B-3 y (C-5 o C-6 o C-9),

-

B-4 y (C-5 o C-6 o C-9),

-

B-7 y C-9,

-

B-8 y C-9.

Es decir, gana en 12 de las posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas.

Y Carmen gana el juego (es decir, encuentra la primera chocolatina destapando menos cajas que Benito) si las chocolatinas están en:

-

C-2 y (B-3 o B-4 o B-7 o B-8),

-

C-3 y (B-4 o B-7 o B-8),

-

C-5 y (B-7 o B-8),

-

C-6 y (B-7 o B-8).

Es decir, gana en 11 de las 25 posibles posiciones de las chocolatinas en las cajas.

Benito y Carmen empatan si las chocolatinas están en alguna de estas 2 posiciones:

-

B-2 y C-2, o

-

B-3 y C-3.

Es decir, ¡Benito tiene más probabilidades de ganar que Carmen! ¿Por qué? Porque según el anterior análisis, Benito ganaría en 27 de los 66 casos posibles, Carmen lo haría en 26, y empatarían en 13… Aunque, recordemos, que eso no significa que no vaya a ganar Carmen.

Referencia

Egg Hunt, Futility Closet, 16 abril 2021

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo A la caza de la chocolatina se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Entradas relacionadas:- Una contribución a la teoría matemática de la caza mayor

- Un juego con un premio colosal

- ¿Quién se queda sin merendar?

Mesopotamia (2): Adivinos y científicos

La Epopeya de Gilgamesh también ponía de manifiesto la creencia en que un destino anónimo, impersonal y misterioso, abarcaba todos los ámbitos de la vida. Cada persona tenía un destino, pero su conocimiento estaba limitado por el hecho de que todo lo que se podía entender de la vida y la naturaleza provenía bien de vagas y esporádicas insinuaciones proporcionadas por los dioses, o era inherente al propio orden de las cosas. El destino ataba a los mismos dioses, que tenían más conocimiento que los humanos sobre el curso predestinado de la existencia, pero tenían tan poco poder para alterarlo como la propia humanidad. Los humanos podían persuadir a los dioses para que actuasen a su favor en diversos asuntos; pero si un suceso estaba predestinado a ocurrir, nada, ni los mismos dioses, podía cambiarlo.

Estatuilla sumeria de una mujer en actitud de adoración. Fechada en el el 2800 y el 2300 a.e.c.. Fuente: Wikimedia Commons

Estatuilla sumeria de una mujer en actitud de adoración. Fechada en el el 2800 y el 2300 a.e.c.. Fuente: Wikimedia CommonsNo es de extrañar, pues, que los mesopotámicos y otros pueblos del antiguo Oriente Próximo miraran a lo divino y al universo con una mezcla de asombro y temor. La piedad religiosa fue una consecuencia, otro fue la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Los sumerios más curiosos encontraron pistas en el funcionamiento regular de los fenómenos naturales.