Una isla muy navideña

El día de Navidad de 1643 el capitán británico William Mynors, de la Compañía de las Indias Orientales, navegó cerca de una pequeña isla con forma de Y situada en el Océano Índico, al sur de Java y Sumatra, a la que llamó, sorpresivamente, Christmas Island.

Localización de la Christmas Island (Isla de Navidad) en el Océano Índico. Imagen tomada de Google Maps.

Localización de la Christmas Island (Isla de Navidad) en el Océano Índico. Imagen tomada de Google Maps.Aparte del nombre tan sugerente, esta pequeña isla, que actualmente pertenece a Australia, tiene otra particularidad que la hace muy especial: su historia geológica. Que, en el fondo, es la culpable de haber creado un minúsculo paraíso natural que ha provocado que dos terceras partes de la isla hayan sido declaradas Parque Nacional.

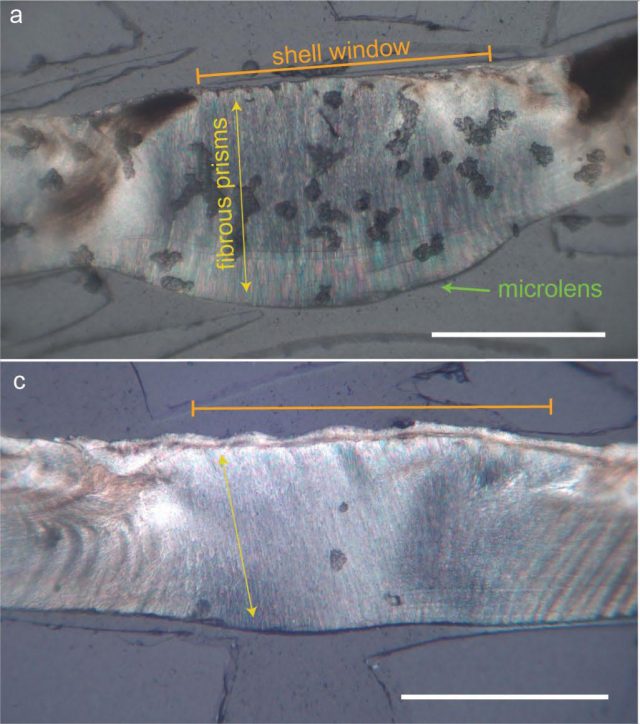

Esta historia comenzó hace unos 80 millones de años, cuando se puso en marcha un importante vulcanismo submarino en esta zona del Océano Índico. El magma ascendió hacia la superficie rompiendo la corteza hasta que la lava fue capaz de salir al exterior, pero en el fondo del mar. Ese contraste de temperaturas entre un fundido ardiente y un agua fría, provocó un enfriamiento rápido de la lava, generando rocas volcánicas. Al producirse erupciones continuas en el mismo sitio, las rocas se fueron acumulando unas encima de las otras, llegando a formar una estructura elevada conocida como monte submarino.

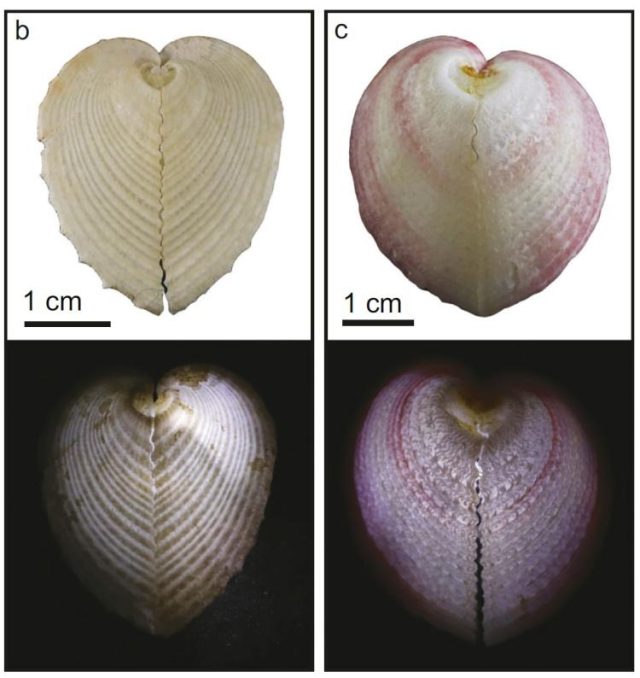

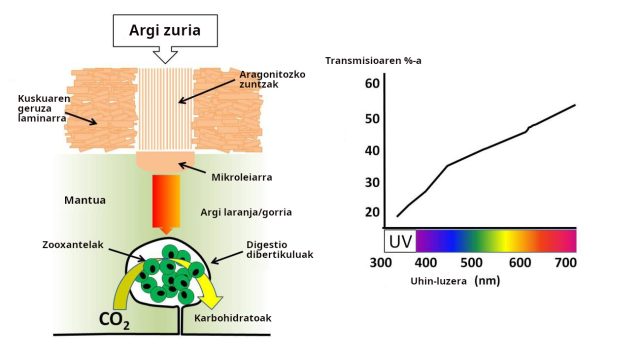

Tras 20 millones de años de actividad ígnea, se formó una acumulación vertical de más de 4500m de rocas volcánicas que llegó a superar la columna de agua, saliendo a superficie y dando origen a una nueva isla. En esta fase, los corales empezaron su labor, construyendo un importante atolón arrecifal que cubrió ese islote volcánico. Estas acumulaciones de coral han quedado preservadas como rocas sedimentarias carbonatadas, llamadas calizas, que sellan parcialmente las rocas volcánicas más antiguas.

El crecimiento coralino quedó temporalmente detenido hace entre 40 y 35 millones de años por un nuevo periodo de vulcanismo activo, que provocó que esas rocas volcánicas de nueva formación se entremezclasen con las calizas previamente depositadas. Pero pronto la calma precedió a la tormenta, el vulcanismo cesó y volvieron a crecer nuevos arrecifes de coral que fueron aumentando el tamaño de la isla, tanto en la vertical como en su extensión lateral.

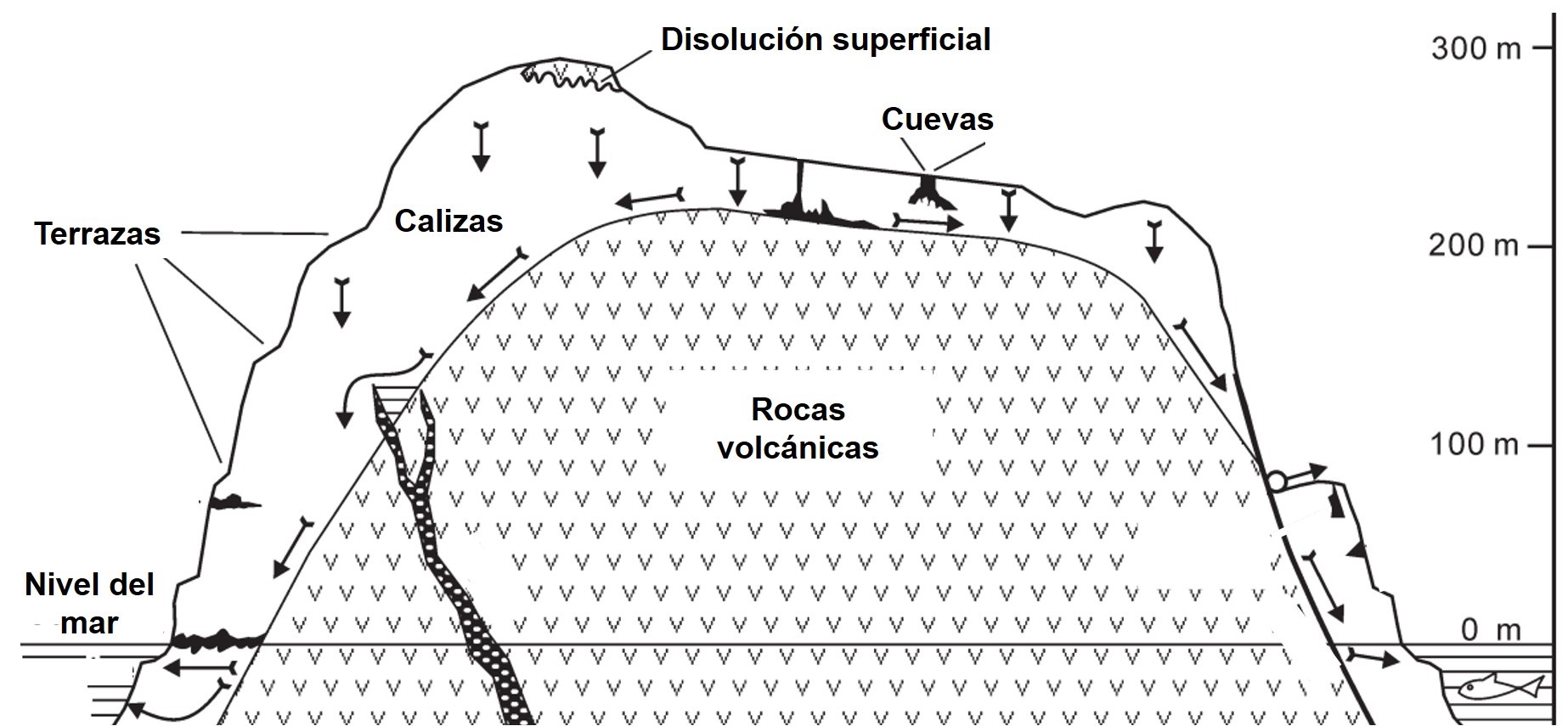

Esquema de la sección vertical de la Christmas Island, con las rocas volcánicas en el centro de la isla, las calizas cubriéndolas y las cuevas atravesando las calizas. Las fechas negras indican el flujo del agua dulce en profundidad. La escala vertical está exagerada diez veces. Imagen modificada de Grimes, K.G. (2001). Karst Features of Christmas Island (Indian Ocean). Helictite 37, 41-58.

Esquema de la sección vertical de la Christmas Island, con las rocas volcánicas en el centro de la isla, las calizas cubriéndolas y las cuevas atravesando las calizas. Las fechas negras indican el flujo del agua dulce en profundidad. La escala vertical está exagerada diez veces. Imagen modificada de Grimes, K.G. (2001). Karst Features of Christmas Island (Indian Ocean). Helictite 37, 41-58.Pero este crecimiento coralino no actuó de manera continua. Durante esta época geológica, en esta zona se produjeron numerosos ascensos y descensos del nivel marino que afectaron al desarrollo de los atolones. Por ejemplo, destaca un importe aumento del nivel del mar que sucedió hace unos 20 millones de años y que se vio reflejado en un hundimiento relativo de la isla. Estos cambios del nivel marino provocaron que la formación de arrecifes ocurriese como “a pulsos”, es decir, en varias fases temporales superpuestas, dando lugar a una morfología de las rocas calizas en terrazas, como si fuesen los peldaños de una escalera. Vamos, que los corales crecen, se mueren, vuelven a crecer, se vuelven a morir y así continuamente de acuerdo a la subida y la bajada del nivel del mar, generando parches de rocas carbonatadas dispuestos en bloques uno sobre el otro.

Hace unos 10 millones de años, cambió esta dinámica. Un descenso relativo del nivel del mar provocó que la isla quedase expuesta, deteniendo la nueva formación de arrecifes y dejando a la intemperie a las calizas que la cubrían. Y estas rocas tienen una particularidad: el carbonato cálcico del que están formadas reacciona con el agua de lluvia, que lleva dióxido de carbono disuelto, disolviéndose, valga la redundancia, tanto en superficie como en profundidad. Así, a lo largo de la superficie de la isla se ha ido formando un importante complejo de cuevas durante los últimos millones de años, en las que circula el agua dulce procedente de la lluvia que se infiltra en el subsuelo, llegando a salir al exterior en numerosas surgencias o manantiales. Incluso, en zonas bajas de la isla, el agua marina acaba entrando en algunas de estas cavidades, provocando una mezcla con esa agua dulce.

Imagen de una de las cuevas (The Grotto) formadas en las calizas de Christmas Island que actúa como depósito del agua dulce procedente de la lluvia. Foto: Wondrous World Images / Christmas Island National Park

Imagen de una de las cuevas (The Grotto) formadas en las calizas de Christmas Island que actúa como depósito del agua dulce procedente de la lluvia. Foto: Wondrous World Images / Christmas Island National ParkEn momentos más recientes también se ha formado una nueva particularidad geológica en esta isla, aunque las culpables son las aves marinas. Estos animalitos defecan, por ser fina, sobre la superficie de las rocas expuestas, generando unas acumulaciones de heces muy ricas en fósforo que se llaman guano. Que acaba disolviéndose con el agua de lluvia y del mar, mezclándose con el carbonato de las calizas para producir depósitos de fosfatos (P2O5) endurecidos que recubren las rocas. Y que han sido uno de los principales intereses económicos de la isla desde finales del siglo XIX.

Aquí acaba mi relato, pero no la historia geológica de la Christmas Island, que aún continúa escribiéndose. Los arrecifes de coral crecen en los márgenes submarinos de la isla, las aves continúan acumulando excrementos en la superficie y el agua de lluvia no cesa de disolver las rocas en profundidad. Incluso, no se puede descartar que algunas intrusiones volcánicas intenten volver a salir a superficie para sumarse a la aventura. Lo que sí es seguro es que, este, es el mejor cuento de Navidad que podía traeros en estas fechas.

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU

El artículo Una isla muy navideña se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Leila Alice Denmark, gerrako paraxutekin mahai oihalak josten zituen ehun urtetik gorako pediatra

Leila Alice Denmarkek patchworkeko (oihal ezberdinetako adabakiak josita arropa edo objektuak sortzeko joskintzako teknika) mahai oihal bat zuen bere jangelako mahaian, Bigarren Mundu Gerran Estatu Batuetan bonbak jaurtitzeko erabilitako paraxut txiki izan zirenez eginiko laukiak elkartuz sortutakoa. Denmark oso harro zegoen oihalezko adabaki horietaz, bere herrikideak hil eta zauritzeko sortutakoak, osasuna eta bizitza sustatzen zen etxe batean apaingarri gisa amaitu zutelako.

Izan ere, Leila Alice Denmarkek bizitza pediatrian eman zuen, eta bizitza oso-oso luzea izan zuen: 114 urtez bizi izan zen, eta 103 urteetara arte lan egin zuen; hau da, 70 urtetik gorako karrera izan zuen.

1. irudia: Leila Alice Denmark doktorea. (Iturria: Mujeres con Ciencia)Kapelagile izatetik pediatra izatera

1. irudia: Leila Alice Denmark doktorea. (Iturria: Mujeres con Ciencia)Kapelagile izatetik pediatra izatera

Denmark Leila Alice Daughtry izenarekin jaio zen Portalen (Georgia), 1898ko otsailaren 1ean. Hamabi neba-arrebatik hirugarrena izan zen, eta txikia zenean, ez zuen sekula pentsatu pediatra izango zenik. Tift Collegen graduatu bazen ere irakasle izateko, bere ametsa kapelagilea izatea zen, eta zenbait ikastaro egin zituen kapelak egiten ikasteko.

Hala ere, Lehen Mundu Gerraren bilakaeraren eta Estatu Sailak bere senarra Java uhartera bidaltzearen ondorioz, norabidea aldatzea erabaki eta zientziaren alde egin zuen, bizitzak salbatzen laguntzeko: kimika eta fisika ikasi zituen Mercer Universityn, eta 1928an Georgiako Medical Collegen Medikuntzan graduatutako hirugarren emakumea bihurtu zen. Graduatu ondoren, barneko mediku hasi zen Atlantako Grady Memorial Hospitaleko beltzentzako atalean (arrazagatiko segregazioa ohikoa zen Georgian garai hartan), eta, handik gutxira, Henrietta Egleston Haurrentzako Ospitalean hasi zen lanean, zeinetan lehenengo emakumezko barneko medikua izan zen.

Haurtzaindegien eta amak lanean hastearen aurka1931n, klinika bat ireki zuen bere etxean bertan, bere alaba jaio ondoren, ez baitzuen beste pertsona baten zaintzapean utzi nahi. Are gehiago, bere jardun pediatrikoaren oinarrietako bat zen amek zaindu behar zituztela beren seme-alabak. Ez zegoen amak lanean hastearen eta seme-alabak haurtzaindegietan uztearen alde; izan ere, uste zuen hirugarrenek hezitako haurrek, hain zuzen ere pertsona horiek zaintzetan espezialistak zirelako, nagusitan autodiziplinarako gaitasun gutxi eta gainerakoengan konfiantza izateko arazoak izango zituztela.

1998an tokiko egunkari batean argitaratutako artikulu batean, Denmarkek argi utzi zuen gaiari buruzko bere iritzia: “Gurasoak ez dira beren umeak gidatzen ari, eta horregatik ari da herrialde hau desbideratzen. Heztea dagoeneko ez dago modan. Gurasoek helburu materialak dituzte: kotxe berriak, etxe handiagoak… eta horren emaitza da ez dietela jaramonik egiten beren seme-alabei”. Horrez gain, gaineratzen zuen haurtzaindegietan umeek ez zutela arretarik jasotzen eta gaixotu egiten zirela: “haurtzaindegiek mantentzen dituzte herrialde honetako pediatrak; haurtzaindegirik gabe, goseak hiltzen egongo ginateke”.

Bere pazienteen oroitzapenen arabera —askotan, txikitan tratatu zituen familia bereko zenbait belaunalditako kideak ziren—, Denmarkek ez zuen bere klinikan erizainik, harreragilerik, ez eta inolako laguntzailerik ere; berak hartzen zuen telefonoa zuzenean deitzen ziotenean. Denmarkek artatzeko ez zen aurretiazko hitzordurik behar. Nahikoa zen behar zenean hara joan, bisita liburuan izena eman eta txanda itxarotearekin; zenbaitetan, baina, ordu batzuk itxaron behar ziren horretarako, garaiaren arabera.

Ebidentzia zientifikoan oinarritutako eta oinarritu gabeko iritziak eta gomendioakBere klinika pertsonalaz gain, Denmarkek boluntario gisa lan egiten zuen Eliza Nagusi Presbiterianoak Atlantan zuen klinikan; han, baliabiderik gabeko familietako haurrak artatzen zituzten karitatezko egintza gisa. Bere jardueraren parte gisa, 1933 eta 1944 artean ume txikien kukutxeztularen diagnostikoari, tratamenduari eta immunizazio aukerei buruzko ikerketak egin zituen; izan ere, gaixotasun hori askotan hilkorra zen familiako txikienentzat. Ikerketa horien emaitza gisa eta Eli Lilly and Company enpresaren eta Emory Unibertsitatearen lankidetzarekin, kukutxeztularen aurkako txerto bat garatu zen, egun oraindik ere erabiltzen dena.

2. irudia: Leila Denmark paziente bat artatzen. (Iturria: Mujeres con Ciencia)

2. irudia: Leila Denmark paziente bat artatzen. (Iturria: Mujeres con Ciencia)Baina, egun ebidentziarik gabekotzat edo baita kaltegarritzat ere jotzen diren gomendioak ere eman eta erremedioak aplikatzen zituen; hala nola behi-esnea ez kontsumitzea pasteurizatuta zegoelako eta osasunerako kaltegarria zelako, haurtxoen elikadura osagarriarekin hiru hilabete betetzean hastea, edo haurtxoek buruz behera lo egitea sustatzea. Horrez gain, haurrak haurtzaindegiko profesionalen zaintzapean uztearen ondorio kaltegarriei buruzko bere iritzia ez zegoen ebidentzian oinarrituta, norberaren iritziaz eta familia bakoitzaren hautuaz harago. Ordea, azpimarratzen zuen umeek fruta jan behar zutela, zukuak hartzearen ordez, eta hori, bai, egungo nutrizio gomendioekin bat dator, bai eta azukrearen aurka egotea ere, kalteak eragiten zituelako bai umeen bai helduen osasunean.

Denmarkek pediatrian lanean jarraitu zuen 103 urterekin erretiroa hartu behar izan zuen arte; izan ere, makulako endekapen itzulezina zuen, eta horrek ikusmenean eragin zion, legez itsutzat jotzera arte. Hala ere, orduan ere jarraitzen zuen garai bateko pazienteen guraso batzuekin telefonoz hitz egiten, ondo zeudela ziurtatzeko eta seme-alaben zainketari buruzko gomendioak emateko. 2012an zendu zen 114 urte zituela.

Iturriak:- Leila Daughtry Denmark, M.D.

- Nelson, Valerie J. (2012). Leila Denmark dies at 114; pediatrician practiced until she was 103, Los Angeles Times, 2012ko apirilaren 12an.

- Dr. Leila Denmark Celebrates 111 years of life!, Grace Notes, 2009ko otsailaren 1ean

- Childs, Martin (2012). Leila Denmark: Doctor whose work led to the whooping cough vaccine and who worked till 103, Independent, 2012ko apirilaren 13a

- Shaw, Brian (2013). Leila Denmark (1898-2012), New Georgia Encyclopedia,

- Leila Denmark, Wikipedia

- Dr. Leila Alice Daughtry Denmark, Changing the Face of Medicine

- Williamson, Kim (2016). Dr. Leila Denmark – New High School in Forsyth County dedicated to the long career of beloved pediatrician, mentor and educator, Up In Cumming,

- Leila Alice Denmark, AcademiaLab

Rocío Benavente (@galatea128) zientzia kazetaria da.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko uztailaren 31an: “Leila Alice Denmark, la pediatra supercentenaria que cosía manteles con paracaídas de guerra“.

Itzulpena: UPV/EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Leila Alice Denmark, gerrako paraxutekin mahai oihalak josten zituen ehun urtetik gorako pediatra appeared first on Zientzia Kaiera.

De la A a la Z: un crucigrama con grandes protagonistas de las matemáticas

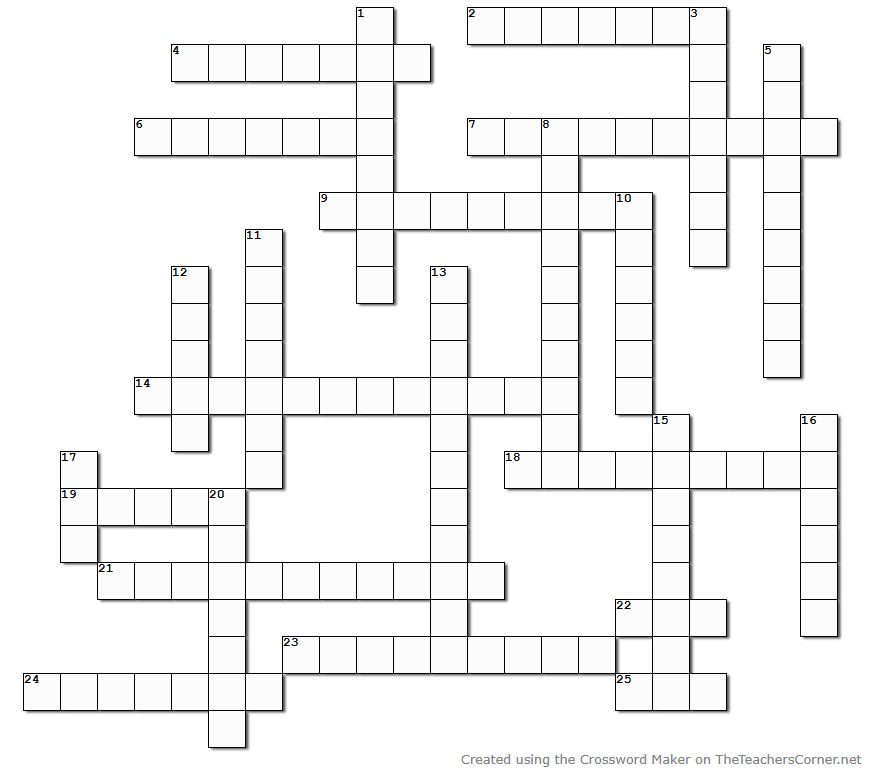

Hoy proponemos un crucigrama con los apellidos de veinticinco protagonistas de las matemáticas; son trece mujeres y doce hombres cuyos apellidos van de la A a la Z. Debajo aparecen las pistas ordenadas por orden alfabético de apellidos.

Crucigrama generado en The Teacher’s Corner

Crucigrama generado en The Teacher’s Corner

A (19 horizontal)

Especialista en geometría simpléctica, fue cooptada por el grupo Oulipo en 2009. Interesada por la historia de las matemáticas, publicó, entre otros, la correspondencia entre Henri Cartan y André Weil, y un libro dedicado a la matemática rusa Sofia Kovalevskaya.

B (15 vertical)

Es el nombre colectivo de un grupo de matemáticos franceses fundado a finales de 1934. Decidieron escribir una enciclopedia bajo el título de “Éléments de Mathématique” que buscaba presentar el conjunto de las matemáticas de manera sistemática. Aunque quedó incompleta, ha tenido una gran influencia en las matemáticas del siglo XX.

C (16 vertical)

Jugó un papel fundamental en la creación de la teoría de conjuntos. Desarrolló una teoría y una aritmética completas de conjuntos infinitos, llamados cardinales y ordinales, que ampliaron la aritmética de los números naturales. Propuso la llamada “hipótesis del continuo” en 1878.

D (13 vertical)

Esta matemática argentina es conocida fundamentalmente por su trabajo en geometría algebraica. En los últimos años ha centrado su trabajo en las aplicaciones de la geometría algebraica en el ámbito de la biología molecular.

E (12 vertical)

Creía que las matemáticas eran una actividad social, y llevaba una vida itinerante con el único propósito de escribir artículos matemáticos con otros matemáticos. Este matemático húngaro intentó resolver y propuso problemas en matemáticas discretas, teoría de grafos, teoría de números, análisis matemático, teoría de aproximación, teoría de conjuntos y teoría de probabilidad.

F (10 vertical)

Esta matemática gallega investigó sobre ocultaciones estelares por la Luna, medidas de estrellas dobles, medidas astrométricas y la determinación de pasos por dos verticales. Antes de la de Matemáticas, obtuvo las licenciaturas de Química y de Farmacia y consiguió el título de Maestra Nacional.

G (6 horizontal)

Realizó importantes contribuciones a la teoría de números y la teoría de la elasticidad. Aunque tenía un gran talento como matemática, su educación autodidacta no le permitió tener la base científica sólida que hubiera necesitado para sobresalir por sus aportaciones.

H (9 horizontal)

Considerado como uno de los fundadores de la topología moderna, contribuyó significativamente a la teoría de conjuntos, la teoría descriptiva de conjuntos, la teoría de la medida y el análisis funcional.

I (11 vertical)

Este matemático japonés es conocido por su influencia en la teoría de números algebraicos.

J (4 horizontal)

Sus cálculos de mecánica orbital como empleada de la NASA fueron cruciales para el éxito del primer vuelo espacial tripulado estadounidense y de los posteriores. Su trabajo incluyó el cálculo de trayectorias, ventanas de lanzamiento y rutas de retorno de emergencia para los vuelos espaciales del Proyecto Mercury.

K (14 horizontal)

De origen ruso, realizó contribuciones notables al análisis, las ecuaciones diferenciales parciales y la mecánica. En 1874, presentó tres trabajos (sobre ecuaciones en derivadas parciales, sobre la dinámica de los anillos de Saturno y sobre integrales elípticas) en la Universidad de Gotinga como tesis doctoral.

L (25 horizontal)

Este matemático noruego desarrolló en gran medida la teoría de la simetría continua y la aplicó al estudio de la geometría y las ecuaciones diferenciales. También realizó contribuciones sustanciales en álgebra.

m (8 vertical)

Sus temas de investigación incluyeron la teoría de Teichmüller, la geometría hiperbólica, la teoría ergódica y la geometría simpléctica. En 2014 recibió la Medalla Fields, convirtiéndose en la primera mujer en ganar el premio, así como la primera iraní.

N (20 vertical)

Esta matemática alemana realizó importantes contribuciones al álgebra abstracta. El teorema que lleva su nombre explica la conexión fundamental entre la simetría en física y las leyes de conservación.

O (3 vertical)

Fue una matemática soviética que realizó trabajos pioneros sobre la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, la teoría de medios elásticos fuertemente no homogéneos y la teoría matemática de capas límite.

P (1 vertical)

Se le considera el creador del campo de la topología algebraica. Realizó también importantes contribuciones a la geometría algebraica, la teoría de números o el análisis complejo, entre otros. A principios del siglo XX formuló la conjetura que lleva su nombre y fue resuelta por Grigori Perelman en 2003.

Q (24 horizontal)

Se le conoce como el «primer arquitecto» de la K-teoría algebraica. Recibió la Medalla Fields en 1978.

R (23 horizontal)

A pesar de carecer prácticamente de formación académica en matemáticas puras, realizó importantes contribuciones al análisis matemático, la teoría de números, las series infinitas y las fracciones continuas, incluyendo soluciones a problemas matemáticos que en su época se consideraban irresolubles.

S (7 horizontal)

Fue una de las personas que debatieron sobre un hipotético planeta que perturbaba a Urano. Sus predicciones se cumplieron en 1846 con el descubrimiento de Neptuno. Tutora de Ada Byron, tradujo la “Mécanique Céleste” de Pierre-Simon Laplace al inglés, añadiendo además una completa explicación de las bases matemáticas contenidas en el texto.

T (17 vertical)

Su investigación abarca temas de análisis armónico, ecuaciones diferenciales parciales, combinatoria algebraica, combinatoria aritmética, combinatoria geométrica, teoría de la probabilidad, detección comprimida, teoría analítica de números y las aplicaciones de la inteligencia artificial en matemáticas. Obtuvo la Medalla Fields en 2006.

u (5 vertical)

Su investigación abarca, entre otras, la teoría geométrica de ecuaciones en derivadas parciales, el cálculo en variaciones, la teoría gauge, los sistemas integrables o las ecuaciones de Schrödinger no lineales. En 2019 consiguió el Premio Abel, siendo la primera mujer (y, de momento, la única) en recibir este galardón.

V (18 horizontal)

Fue galardonada con la Medalla Fields en julio de 2022. Esta matemática ucraniana es la segunda mujer en obtener este galardón que premiaba su trabajo sobre el empaquetamiento de esferas: resolvió en 2016 el problema del empaquetamiento en dimensión 8 y, en colaboración con otros investigadores, en dimensión 24.

W (21 horizontal)

Recibió en 1953 una de las primeras Becas Fulbright, con la que pudo estudiar en la Universidad de Yale (EE. UU.). Su investigación se centró principalmente en la teoría de grupos y en la teoría de álgebras de Lie. Desde 1983 permaneció apartada del mundo académico, al tener que regresar a su Galicia natal para atender a su madre enferma.

Y (22 horizontal)

Nacido en China, este matemático ha realizado importantes contribuciones a la geometría diferencial. En 1982 recibió una Medalla Fields por “sus contribuciones a las ecuaciones diferenciales, a la conjetura de Calabi en geometría algebraica, a la conjetura de masa positiva de la teoría de la relatividad general y a las ecuaciones reales y complejas de Monge-Ampère”.

Z (2 horizontal)

Fue un lógico y matemático alemán, cuyo trabajo tiene importantes implicaciones en los fundamentos de las matemáticas. En 1904 demostró el denominado teorema de buen orden.

Nota

Si quieres comprobar si has acertado los apellidos de estos veinticinco protagonistas de las matemáticas, puedes consultar el crucigrama resuelto en este enlace. Si te has quedado con ganas de más, prueba este.

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y editora de Mujeres con Ciencia

El artículo De la A a la Z: un crucigrama con grandes protagonistas de las matemáticas se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Zientzia auzitegietan (IX): hatz-marken analisiaren hastapenak

1892. urtean lehen aldiz kondenatu zen pertsona bat hatz-marka bati esker. Harrezkero hainbat krimen ebatzi ahal izan dira ebidentzia horiei esker, eta gaur egun ohiko auzitegi-teknika da hatz-marken analisia. Alabaina, hori ez da beti horrela izan.

Auzitegi-zientzien printzipio nagusia Locard-en printzipioa da. Printzipio horren arabera, bi objektu kontaktuan daudenean materia-transferentzia gertatzen da haien artean. Beste modu batera esanda, eta Edmond Locard (1877-1966) frantziar kriminologoak esan zuen bezala: ez da posible gaizkileak ekintza kriminala egitea, are gutxiago ekintza kriminalak eskatzen duen indarkeriarekin, inongo arrastorik utzi gabe ─«Il est impossible au malfaiteur d’agir, et surtout d’agir avec l’intensité que suppose l’action criminelle sans laisser des traces de son passage»─. Horrek beste ondorio zuzena du, alegia, edozein kontaktuk aztarna uzten duela. Horrexegatik, Locarden transferentzia printzipioa ere deritzo. Adibide erraz batekin uler daiteke: ibilgailu bat krimenaren agertokian egon bada, ibilgailuak arrasto batzuk utziko ditu leku horretan ─direla gurpilen arrastoak, direla pintura aztarnak….─ eta, aldi berean, agertokiko elementuek arrastoak utziko dituzte ibilgailuan ─lurreko materiala, belarra, intsektuak, eta abar─.

Irudia: hatz-markak norbanakoaren bereizgarriak dira, biki homozigotikoek ere hatz-marka desberdinak dituzte. (Argazkia: cottonbro studio – domeinu publikoko irudia. Iturria: pexels.com).

Irudia: hatz-markak norbanakoaren bereizgarriak dira, biki homozigotikoek ere hatz-marka desberdinak dituzte. (Argazkia: cottonbro studio – domeinu publikoko irudia. Iturria: pexels.com).Edonola ere, krimenaren agertokian dauden aztarnak analizatzen, kategorizatzen eta ulertzen ez badakigu, ez dira baliagarriak gaizkileak harrapatzeko. Gaizkileek uzten dituzten aztarna horiek identifikatu ahal izateko hainbat aurrerapauso eman ditu auzitegi-zientziak historian zehar. Ziur aski garrantzitsuenetako bat hatz-marken erabilera izan da. DNAren kasuan gertatzen den bezala, hatz-markak gizabanakoaren ezaugarri bereizgarriak dira. DNA bera duten bi lagun ez dauden bezala, ez dago inoren hatz-marka berdina duen pertsonarik. Horrexegatik, hatz-markak oso baliagarriak dira pertsonak identifikatzeko edota pertsona jakin baten presentzia baztertzeko. Auzitegi-teknika horren erabilera bideragarria izan dadin, hatz-marka ezezaguna hatz-marka ezagun batekin alderatu behar da, berdinak diren ala ez ebazteko. Hatz-marken bidez egindako identifikazioak errazteko, IAFIS eta antzeko datu-base erraldoiak daude, non hainbat hatz-marka dauden erregistratuta eta identifikatuta. Herrialdeen artean datuak partekatzen direnez, erraztu egiten da susmagarrien identifikazioa.

Ikuspuntu historikotik, sir William James Herschel, Indiako Gobernu Britainiarreko ofiziala, izan omen zen hatz-marken banakotasunaz konturatu zen lehen europarra. Britainiarrek arazoak zituzten Indiako bertakoak identifikatzeko ─nagusiki kartzeletan hiltzen zirenen erregistroa egiteko─. Horrexegatik, 1880ko hamarkadan, hatz-marken aldaezintasunaz baliatu zen Herschel Indiako kartzeletako presoak identifikatzeko. Garai hartan, banakoen identifikazioaren arazoaz ohartuak ziren hainbat herrialdetan. Frantzian, Alphonse Bertillon izeneko polizia (1853-1914) beste metodo batzuk garatzen ari zen identifikaziorako. Berak, ordea, ez zituen hatz-markak erabiltzen, antropometria baizik. Bertillonen arabera, gorputzeko neurri jakin batzuk identifikaziorako erabil zitezkeen. Hamaika neurketa deskribatu zituen Bertillonek ─altuera, besoen luzera, garezurraren dimentsioak eta abar─ eta horrela, Bertillonen metodoa deritzon sistema asmatu zuen. Dena den, laster ikusi zen Bertillonen metodoak kasu askotan huts egiten zuela huts.

Garai hartan, Tokio inguruan, Henry Faulds (1843-1930) izeneko mediku eskoziarra ere hatz-markekin esperimentatzen hasi zen. Horrela konturatu zen antzinako buztinlariek hatz-markak uzten zituztela zeramika-piezetan, sinadura gisa-edo. Gainera, konturatu zen hautsa erabiliz posible zela hatz-markak ikusaraztea. Teknika hori erabiliz, ebatzi ahal izan zen lapurreta kasu bat. Faulds saiatu zen Scotland Yard Londresko Metropoliko Poliziari hatz-marken onurak azaltzen, baina ez zuten ontzat eman hatz-marken departamentua sortzeko proposamena. Hori horrela, Fauldsek ez zuen amore eman eta Charles Darwin-ekin jarri zen harremanetan hatz-marken kontua hark ikertzen jarraitzeko. Darwinek bere lehengusu Francis Galton-i aipatu zion ideia, eta hark hartu zuen hatz-marken ikerketa abiatzeko konpromisoa. Bide batez, Galton zientzialari emankorra izan zen eta zientziaren hainbat esparrutan egin zituen ekarpen garrantzitsuak.

Galtonek hamar urte eman zituen hatz-markak aztertzen eta, horrela, Finger Prints (1892) izeneko lana argitaratu zuen. Galtonek hatzetan dauden gandor papilarren ezaugarriak aztertu zituen eta zortzi elementu bereizgarri deskribatu zituen. Era berean, frogatu zuen hatz-markak ez direla heredatzen eta norbanakoaren bereizgarriak direla, alegia, ez daudela bi indibiduo hatz-marka berdinekin. Gainera, frogatu zuen hatz-marka osoa aztertu beharrean nahikoa zela zortzi elementu bereizgarri horiek aztertzea.

Galtonen lanak oinarri hartuta, Juan Vucetich izeneko polizia argentinarra Buenos Airesen atxilotutakoen hatz-markak biltzen hasi zen eta bere sistema propioa zehaztu zuen, daktiloskopia zeritzona. Gaur egun ere, espainiera erabiltzen duten herrialdeetan daktiloskopia deritzo hatz-marken analisiari. Nolanahi dela ere, Argentinako polizia hatz-marken analisia erabiltzen hasi zen gaizkileak identifikatzeko eta, hain zuzen ere, munduko lehen herrialdea izan zen hori egiten.

Vucetichen sistemak laster izan zuen proban jartzeko unea. 1892ko ekainaren 29an, modu basatian erail zituzten Felisa ─ez dago argi Felisa edo Teresa izena ote zuen─ eta Ponciano, 4 eta 6 urteko anai-arrebak. Haien ama, Francisca Rojas, bizirik zegoen, baina lepoa mozten ahalegindu ziren, antza. Franciscak poliziari esan zion Pedro Velázquez, bizilaguna, izan zela erruduna. Poliziak Pedro torturatu zuen arren, ez zuten krimenaren aitortzarik lortu. Aitortzarik gabe atsekabetuta, poliziak berriro aztertu zuen Franciscaren etxea eta, hara non, odolezko hatz-marka bat topatu zuten. Hatz-markak Vucetichi eraman zizkioten eta baita Pedro Velázquezen hatz-markak ere, aldera zitzan. Hatz-markek ez zuten bat egiten eta, horrela, Francisca Rojasenak ere aztertu zituen Vucetichek. Orduan bai, hatz-markak berdinak ziren. Hori ikusita, Franciscak krimena aitortu zuen eta, esan zuenez, orduko bikotekidearekin ezkontzeko aukera izateko hil zituen seme-alabak, ez baitzituen haurrak gustuko. Horren ordez, hatz-marken erabilerari esker kondenatutako lehen pertsona bilakatu zen.

Kasu arrakastatsu horren ostean, Bertillonen metodo antropometrikoa betiko baztertu zen Argentinan eta hatz-marken metodoa aplikatzen hasi ziren. Beste hainbat herrialdek ere gauza bera egin zuten hurrengo urteetan zehar. Espainiako kasuan, asko aurreratu zen daktiloskopia-tekniketan Federico Olóriz Aguilerak egindako lanei esker, eta haren lanak definitu zuen 1909tik 1982ra bitarte erabilitako metodoa. Hatz-markek identifikaziorako duten garrantziaz kontziente izanik, 1944ko dekretu batek Nortasun Agiri Nazionala sortu zuen, zeinak eskuineko hatz erakuslearen daktilograma erregistratzen zuen.

Teknika berriak garatzen direnean ez da erraza haiek modu azkarrean ezartzea auzitegietan, baina krimen ospetsuak teknika horiei esker ebazten direnean berebiziko indarra hartzen dute. Jada aipatu dugu Francisca Rojasen kasua, eta beste batzuk ere egon ziren hatz-marken erabileraren hastapenetan. 1905. urterako, martxan zeuden hainbat herrialdetan hatz-marken departamentuak; esaterako, Indian, Erresuma Batuan, Hungarian, Espainian, Suitzan, Austrian, Alemanian, Dinamarkan, Ameriketako Estatu Batuetan, Kanadan eta Argentinan. Hala ere, auzitegiko froga gisa Argentinan eta Erresuma Batuan bakarrik erabili ziren ordura arte. Dena den, pixkanaka hatz-marken erabilera zabaltzen joan zen, eta, ordenagailuen garapenari esker, hatz-marken identifikazioa automatizatu egin ahal izan zen 1980ko hamarkadatik aurrera, eta, ondorioz, erraztu egin zen ikertzaileen lana eta azkarragoa bihurtu zen identifikazioa.

Erreferentzia bibliografikoak:Cornago Ramírez, Mª del Pilar (2023). Estudio forense de huellas dactilares. In Cornago Ramírez, Mª del Pilar; Esteban Santos, Soledad. Química Forense (230-263 or.). UNED

Galton, Francis (1892) Finger Prints. McMillan and Co., London.

Locard, Edmond (1923) Manuel de Technique Policière. Chapitre III, Les traces. Payot, Paris.

McDermid, Val (2014). Forensics: what bugs, burns, prints, DNA, and more tell us about crime. Grove Press.

Mulet, J.M. (2016). La ciencia en la sombra. Planeta argitaletxea.

Egileaz:Josu Lopez-Gazpio (@Josu_lg), Kimikan doktorea, zientzia dibulgatzailea eta GOI ikastegiko irakasle eta ikertzailea da. Tolosaldeko Atarian Zientziaren Talaia atalean idazten du eta UEUko Kimika sailburua da.

Zientzia auzitegietan buruzko artikulu-sorta:

- Zientzia auzitegietan (I): hastapenak

- Zientzia auzitegietan (II): artsenikoa eta Marsh-en proba

- Zientzia auzitegietan (III): krimenaren agertokia

- Zientzia auzitegietan (IV): pozoiak eta toxikologia

- Zientzia auzitegietan (V): Orfila eta Lafarge kasua

- Zientzia auzitegietan (VI): aztarnak, ebidentziak eta frogak

- Zientzia auzitegietan (VII): zientziak huts egiten duenean

- Zientzia auzitegietan (VIII): gaixotasuna edo pozoitzea?

- Zientzia auzitegietan (IX): hatz-marken analisiaren hastapenak

The post Zientzia auzitegietan (IX): hatz-marken analisiaren hastapenak appeared first on Zientzia Kaiera.

Las “matemáticas inversas” arrojan luz sobre por qué los problemas difíciles son difíciles

El uso de técnicas metamatemáticas ha permitido demostrar que ciertos teoremas que parecen distintos son, en realidad, lógicamente equivalentes.

Un artículo de Ben Brubaker. Historia original reimpresa con permiso de Quanta Magazine, una publicación editorialmente independiente respaldada por la Fundación Simons.

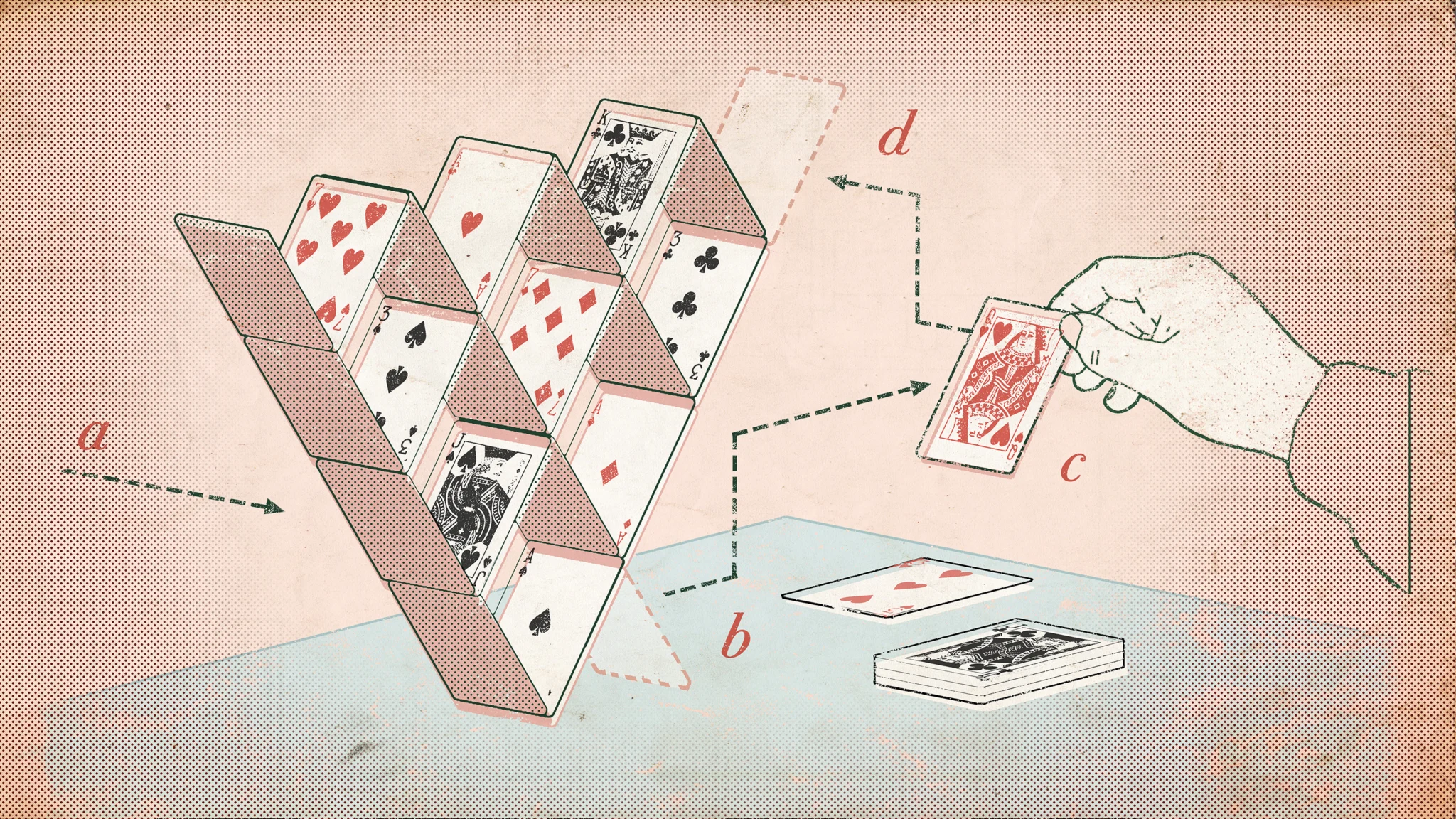

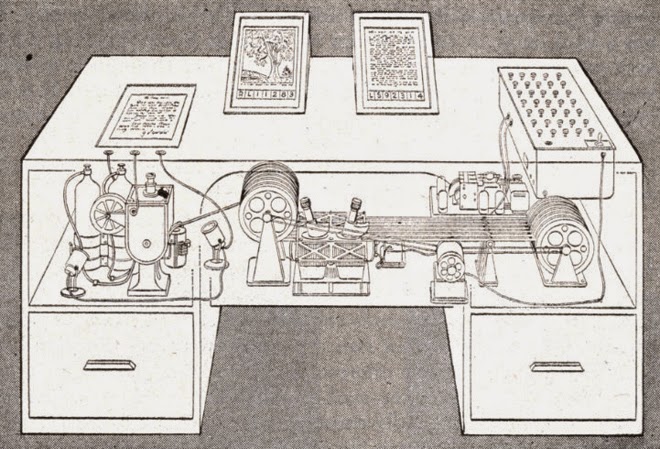

En las matemáticas inversas, los investigadores sustituyen los axiomas, los fundamentos de los sistemas matemáticos, por los teoremas que quieren demostrar. Ilustración Son of Alan / Quanta Magazine

En las matemáticas inversas, los investigadores sustituyen los axiomas, los fundamentos de los sistemas matemáticos, por los teoremas que quieren demostrar. Ilustración Son of Alan / Quanta MagazineEn lo que respecta a los problemas difíciles, los científicos de la computación parecen estar atascados. Consideremos, por ejemplo, el famoso problema de encontrar la ruta circular más corta que pase exactamente una vez por cada ciudad de un mapa. Todos los métodos conocidos para resolver este «problema del viajante de comercio» son desesperadamente lentos cuando el mapa contiene muchas ciudades, y los investigadores sospechan que no existe una forma de hacerlo mejor. Sin embargo, nadie sabe cómo demostrarlo.

Desde hace más de 50 años, los investigadores en teoría de la complejidad computacional han intentado convertir afirmaciones intuitivas como «el problema del viajante de comercio es difícil» en teoremas matemáticos irrefutables, con escaso éxito. Cada vez más, también buscan respuestas rigurosas a una pregunta relacionada y más difusa: ¿por qué no han tenido éxito sus demostraciones?

Este trabajo, que trata el propio proceso de demostración matemática como un objeto de análisis matemático, forma parte de un campo conocido por su dificultad: la metamatemática. Los metamatemáticos suelen examinar los supuestos básicos, o axiomas, que sirven como punto de partida de todas las demostraciones. Modifican estos axiomas iniciales y estudian cómo los cambios afectan a los teoremas que pueden demostrarse. Cuando se aplica la metamatemática al estudio de la teoría de la complejidad, el objetivo es determinar qué pueden y qué no pueden demostrar distintos conjuntos de axiomas sobre la dificultad computacional. De este modo, los investigadores esperan comprender por qué sus intentos de demostrar que ciertos problemas son difíciles no han prosperado.

En un artículo publicado el año pasado, tres investigadores adoptaron un enfoque distinto. Invirtieron el método que los matemáticos han utilizado durante milenios: en lugar de partir de un conjunto estándar de axiomas para demostrar un teorema, sustituyeron uno de los axiomas por un teorema y demostraron ese axioma. Mediante este enfoque, conocido como matemática inversa, demostraron que muchos teoremas distintos de la teoría de la complejidad son, en realidad, equivalentes.

«Me sorprendió que consiguieran avanzar tanto», afirma Marco Carmosino, teórico de la complejidad en IBM. «La gente va a mirar esto y va a decir: “Esto es lo que me hizo entrar en la metamatemática”».

Demostraciones con palomas

La historia del artículo sobre matemática inversa comenzó en el verano de 2022, cuando Lijie Chen, teórico de la complejidad y actualmente profesor en la Universidad de California en Berkeley, estaba terminando su doctorado. Con más tiempo libre del habitual, decidió dedicar unos meses a estudiar metamatemática.

Lijie Chen ideó una manera de invertir la relación entre dos teoremas matemáticos. Foto: Hongxun Wu

Lijie Chen ideó una manera de invertir la relación entre dos teoremas matemáticos. Foto: Hongxun Wu«Como me estaba graduando, no tenía mucho trabajo de investigación que hacer», explica Chen. «Pensé que debía aprender algo nuevo».

Durante sus lecturas, Chen empezó a reflexionar sobre una rama de la teoría de la complejidad llamada complejidad de la comunicación, que estudia cuánta información deben intercambiar dos o más personas para realizar determinadas tareas. Uno de los problemas más sencillos de este campo, conocido como el «problema de la igualdad», se asemeja a un juego colaborativo. Dos jugadores comienzan con cadenas independientes de ceros y unos, es decir, de bits. Su objetivo es utilizar la menor cantidad posible de comunicación para determinar si ambas cadenas son idénticas. La estrategia más simple consiste en que uno de los jugadores envíe la cadena completa para que el otro la compruebe. La pregunta es si existe alguna forma más eficiente de proceder.

Los teóricos de la complejidad demostraron hace décadas que la respuesta es negativa. Para resolver el problema de la igualdad, los jugadores deben enviar, como mínimo, un número de bits igual a la longitud de la cadena completa. Esta longitud constituye una cota inferior de la cantidad de comunicación necesaria.

Chen no se centraba tanto en la cota inferior del problema en sí como en la forma en que se había demostrado. Todas las demostraciones conocidas dependen de un teorema sencillo llamado principio del palomar, que establece que si se colocan más palomas que palomares, al menos un palomar contendrá más de una paloma. Aunque pueda parecer evidente, este principio es una herramienta muy poderosa en la teoría de la complejidad y en otros ámbitos de las matemáticas.

Chen encontró una pista sugerente: la relación entre el problema de la igualdad y el principio del palomar podría funcionar también en sentido inverso. Es sencillo utilizar el principio del palomar para demostrar la cota inferior del problema de la igualdad. La cuestión era si esa cota inferior podría utilizarse, a su vez, para demostrar el principio del palomar.

Una igualdad inquietante

Chen comentó su idea con Jiatu Li, que en aquel momento era estudiante de grado en la Universidad de Tsinghua y con quien había colaborado recientemente en otro artículo. Para formalizar la conexión, necesitaban elegir un conjunto de axiomas con el que trabajar. En metamatemática es habitual utilizar axiomas más restrictivos que los convencionales, ya que estos sistemas más débiles permiten identificar con mayor precisión las relaciones entre distintos teoremas. Chen y Li optaron por un conjunto de axiomas muy utilizado llamado PV1. PV1 es lo suficientemente potente como para demostrar por sí solo algunos teoremas importantes de la teoría de la complejidad computacional. Si se añade una versión concreta del principio del palomar como axioma adicional, también permite demostrar la cota inferior del problema de la igualdad. En diciembre de 2022, Li y Chen demostraron formalmente que, como Chen había sospechado, la demostración también funciona intercambiando el papel de ambos teoremas.

Igor Oliveira contribuyó a demostrar que muchos teoremas diferentes son equivalentes. Foto: Richard Cunningham

Igor Oliveira contribuyó a demostrar que muchos teoremas diferentes son equivalentes. Foto: Richard CunninghamQue la cota inferior del problema de la igualdad pueda demostrarse a partir del principio del palomar, y viceversa, implica que, dentro del marco lógico de PV1, ambos teoremas son equivalentes. Cuando Li y Chen comentaron el resultado con Igor Oliveira, teórico de la complejidad en la Universidad de Warwick, los tres se dieron cuenta de que este enfoque de matemática inversa podría aplicarse también a teoremas de otras áreas de la teoría de la complejidad. En los meses siguientes, demostraron de forma sistemática equivalencias entre muchos otros resultados.

«Al principio solo teníamos dos resultados equivalentes», explica Chen. «Ahora tenemos toda una red de ellos».

La conexión más llamativa relaciona la misma versión del principio del palomar con uno de los primeros teoremas que suelen estudiarse en los cursos introductorios de teoría de la complejidad. Este «clásico imprescindible», en palabras de Carmosino, establece una cota inferior sobre el tiempo necesario para que un tipo de ordenador teórico —una máquina de Turing de una sola cinta— determine si una cadena de ceros y unos es un palíndromo, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Mediante la matemática inversa, Li, Chen y Oliveira demostraron que, dentro de PV1, este teorema es equivalente al principio del palomar.

«Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído», reconoció Chen. «Suena completamente absurdo».

Esta equivalencia resulta sorprendente porque ambos teoremas parecen, a primera vista, muy distintos. El principio del palomar no está vinculado de forma intrínseca al cálculo: es una afirmación elemental sobre conteo. La cota inferior para palíndromos, en cambio, se refiere a un modelo concreto de computación. El nuevo resultado sugiere que teoremas aparentemente específicos tienen un alcance mucho más general de lo que cabría esperar.

«Indica que estas cotas inferiores de complejidad que queremos comprender son mucho más fundamentales», señaló Oliveira.

Territorio inexplorado

Esta red de equivalencias también ha permitido clarificar los límites de PV1. Los investigadores ya tenían motivos para pensar que el principio del palomar no puede demostrarse a partir de los axiomas de PV1 por sí solos, por lo que los resultados de Li, Chen y Oliveira implican que los demás teoremas equivalentes probablemente tampoco sean demostrables en ese sistema.

«Me parece precioso», afirma Ján Pich, teórico de la complejidad en la Universidad de Oxford, que en 2014 obtuvo un resultado importante sobre la potencia de PV1. No obstante, advirtió que el enfoque de la matemática inversa puede resultar especialmente útil para revelar nuevas conexiones entre teoremas ya conocidos. «No nos dice gran cosa, hasta donde podemos afirmar, sobre la complejidad de enunciados que aún no sabemos cómo demostrar».

Comprender ese territorio inexplorado sigue siendo un objetivo lejano para los investigadores en metamatemática. Sin embargo, esto no ha reducido el entusiasmo de Li por el campo. Inició sus estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2023 y recientemente escribió una guía de 140 páginas sobre metamatemática dirigida a teóricos de la complejidad. Es un ejemplo de una tendencia más amplia: tras décadas de relativa marginalidad, la metamatemática está atrayendo cada vez más atención por parte de una comunidad más amplia de investigadores, que aportan nuevas perspectivas al área.

«La gente está cansada de estar bloqueada», concluye Carmosino. «Es el momento de dar un paso atrás y trabajar en los fundamentos».

El artículo original, ‘Reverse Mathematics’ Illuminates Why Hard Problems Are Hard, se publicó el 1 de diciembre de 2025 en Quanta Magazine.

Traducido por César Tomé López

El artículo Las “matemáticas inversas” arrojan luz sobre por qué los problemas difíciles son difíciles se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Zientziak badu plaza

Plaza bat herrietan aurkitzen dugun espazio publiko zabal eta irekia da. Plaza bat bizitza publikoaren eszenatokia da, herritarren elkargunea zein joan-etorrien korridorea. Plaza bat bizipen, gertakari, ospakizun eta ikuskizunen aterpea da, kulturaren sutondoa. Plaza espazioa, lekua eta parada da eta gaur egun zientziak ere badu berea: Bilbo Zientzia Plaza.

Baina zer da Bilbo Zientzia Plaza? Bilbo Zientzia Plaza (BZP) EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren egitasmoa da eta estatuan antolatzen den zientzia-dibulgazioko jaialdirik handiena da. Bertan, erregistro, tonu eta izaera anitzeko ekimenez osatutako programa bat gauzatzen da, publiko heldua zein gaztea zientziaz zipriztindu dadin. Horretarako, bata bestearen atzean doazen doako espektakuluak eskaintzen dira hiru bat astetan. Besteak beste, kale erakusketak (Zientzia Kalean), bisita gidatuak, umorezko bakarrizketa zientifikoak (Ciencia Show), hitzaldia-sortak (Naukas PRO eta Naukas Bilbao) zuzeneko esperimentuak, dokuforumak, ikuskizunak, umeentzako tailerrak (Naukas Kids) edota bertsoak eta zientzia (Bertsozientzia) artea eta zientzia edota dantza eta zientzia nahasten duten saio dibulgatibo bereziak eskaintzen dira Bilbo Zientzia Plazan.

1. irudia: BZP ekitaldiaren barruan antolatutako “Fernando G. Baptista. Infografia zientifikoaren esploratzailea” erakusketa. (Argazkia: Iñigo Sierra. Iturria: EHUko Kultura Zientifikoko Katedra)

1. irudia: BZP ekitaldiaren barruan antolatutako “Fernando G. Baptista. Infografia zientifikoaren esploratzailea” erakusketa. (Argazkia: Iñigo Sierra. Iturria: EHUko Kultura Zientifikoko Katedra)Egia da zientzia-dibulgazioko jarduerak ez direla ezohikoak gure artean. Ikasturtean zehar badira tankera honetako ekimenak, eta, gehienak, zientziaren unibertsoan diharduten edo eragile diren erakundeek antolatuta daude: unibertsitate, ikerketa-zentro, elkarte, fundazio edo erakunde publikoak. Dibulgaziozko ekitaldi horien artean, ezagunak dira, esaterako, egun jakinei lotutako iniziatiba orokorrak: Zientzia Astea, Zientziaren arloko Emakume eta Neskatoen Nazioarteko Eguna, Ikertzaileen Europako Gaua edota Matematikaren Nazioarteko Eguna (Pi eguna). Hauetan zientziaren nondik norakoak eta zientzialarien zeregina ezagutarazteko ekintza ugari antolatu eta burutzen dira. Mota honetako iniziatibei “akonpainamendu-jarduerak” esaten zaizkie, hau da, asmo orokorrak babesten eta laguntzen dituzten ekintzak dira eta unibertsitate edo hezkuntza munduko egutegira lotuta daude, kultur programazioetatik at.

Inertziak hausteko jaio zen Bilbo Zientzia Plaza. Testuinguru, unibertso edo egutegi mugatuetatik atera eta kulturaren paisaian zientzia ohiko gai bihurtu eta edozein unetan goza daitekeela erakusteko.

Zientziaren esporak kultura-paisaianBaina BZPk baditu izateko bestelako arrazoiak ere. Zientzia-dibulgazioko ekimenak kultura-programetan sartzeak eragina du ezagutzaren sozializazioan. Aisialdian disfrutatzen ditugun formatuen moldeetan zientzia-gaiak zabaltzeak landare batetik bereizten diren esporen zereginaren antza du, ohikoak ez diren lurretan barreiatuz hazi berriak landatzea. Izan ere, hainbat ikerketek agerian utzi dute herritarren kultura zientifikoaren zati handi bat eskolaz kanpoko jarduerei esker geureganatzen dugula: museoak bisitatuz, ibilbide gidatuak eginez, hitzaldiak entzunez, tailerretan parte hartuz edo dibulgazio-edukia kontsumituz.

Hori aitortzen dute, adibidez, zientzia-komunikazio alorreko adituek. Esaterako, Vladimir de Semir kazetaria eta Pompeu Fabra Unibertsitateko Komunikazio Zientifikoko Behatokiaren zuzendaria izandakoa bat dator honekin: “Uste orokorra denaren kontra eginez, pertsona bat giro formaletik kanpo hezten da zientziaz: izan ere, pertsona batek haren bizitzaren % 5 baino gutxiago ematen du hezkuntza arautuan. Beraz, ukaezina da jendeak zientziekiko duen ulermena areagotzeko gakoa bere bizitzaren gainerako % 95ean dagoela”.

Hau kontuan izanik, kultura zientifikoan eragiteko eskolaz kanpo ematen dugun denborari so egitea da gakoa, aisialdirako zientzia-gaiak barreiatzen dituzten programak antolatu eta aurrera eraman ezagutza zientifikoa zabaltzeko. Ondorioz, zergatik ez txertatu zientzia kultura-programetan, disfrutatu eta gure ezagutza handitzeko? Galdera horri erantzunez ere gauzatzen da urtero Bilbo Zientzia Plaza, zientziarekin ikasteko eta gozatzeko aukera eskaintzen duen orotariko publikoarentzako jaialdia.

Gozatuz ikasteaAisiak konbinazio bitxia egiten du, gure denbora librea dibertsio-jarduerekin, lasaiekin edo entretenimendukoekin lotzen du, eguneroko zereginetatik aldendu eta atsedena har dezagun. Pelikula bat ikusi, bertso-saio bat entzun, mahai-inguru batera joan, erakusketa bat bisitatu, errezital bat entzun, irakurketa klub baten parte hartu, hitzaldi-ziklo bat jarraitu… kultura-jarduerek zerbait ona, erabilgarria edo atsegina eskaintzen digute, eta horrek gozamen-sentsazio atsegina sortzen du.

Halako gozamena bizi dugu Bilbo Zientzia Plazan bi egunetan, jarraian, Euskal Herriko zein kanpoko 70 ikertzaile eta dibulgatzaile ikusi eta entzuten ditugunean Euskaldunako auditorioan istorio harrigarriak azaltzen: esaterako, amets argiak egon badaudela (kontrolatu daitezkeenak), biziaren historia margolanen bidez azal daitekeela, suteak sortarazten dituzten hodeiak existitzen direla, gizakiok jaio orduko hasten garela hitz ñimiñoak ulertzen, landareek leku batetik bestera mugitzeko gaitasuna dutela edota espazioan badirela objektu astronomikoak denborak aurrera egin ahala gaztetu egiten direnak.

Gozatzen dugu, esaterako, Fernando G. Baptista bilbotarraren, munduko infografista ospetsuenetako, infografia zientifikoen erakusketa ibiltari batekin topo egiten badugu. Ondo pasatzen dugu Bizkaia Aretoan nanozientziako eta nanoteknologiako tresnak nolakoak diren ezagutzeko parada ematen digunean fisikari baten bisita gidatuak. Preziatzen dugu Bilboko parkeak biologo baten konpainian bisitatuz animalien oinatzen bidez bizidunei buruz ikastea. Disfrutatzen dugu bakarrizketa zientifiko batek barre algarak eragitean Bidebarrieta Liburutegiko eserlekuetan. Harritzen gara, gure seme-alabekin batera, malabareak eginez zirkua eta zientzia bateragarriak direla baieztatzen dugunean Abandoibarrako zelaigunean.

2. irudia: BZP ekitaldiaren barruan antolatutako bakarrizketa zientifiko bateko ikusleak. (Argazkia: Iñigo Sierra. Iturria: EHUko Kultura Zientifikoko Katedra)

2. irudia: BZP ekitaldiaren barruan antolatutako bakarrizketa zientifiko bateko ikusleak. (Argazkia: Iñigo Sierra. Iturria: EHUko Kultura Zientifikoko Katedra)Jakin badakigu programak ez duela guztion interesa asetuko, baina kasu batzuetan ikusleak dibertituko dira; beste batzuetan, hunkitu eta izango dira ere etxera jakin-minez kutsatuta bueltatuko direnak. Edonola ere, bertaratzen denak zerbait berria eramango du berarekin, datu bat, istorio bat, gertakari bat, ezagutzen ez zuen zerbait eta horrek bere kultura zientifikoaren onbidean lagunduko du.

Urtero milaka ikusle batzen ditu BZPk aretoetan eta EITBren zuzeneko eta TIktok Live emankizunei esker, beste milaka ikuslek (2024an 42.500) jarraitzen dituzte, esaterako, Euskalduna Bilbaon izaten diren hitzaldiak. Baina emaitza hauek ezinezkoak lirateke publikoak zientziaren zirrikituak ulertu eta ezagutzeko erakusten duen jarrera proaktiborik gabe.

2017an jaio zen Bilbo Zientzia Plaza (BZP) ekimena EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik. BZP egitasmoak Bizkaia Zientzia Plaza izenarekin hasi zuen bere ibilbidea, baina handik gutxira Bilbon hartu zuen eserlekua eta Bilbo Zientzia Plaza bezala egonkortu zen Bilboko Udalaren babesarekin. 2025eko irailaren 17tik 30era BZPk zortzigarren edizioa izan du. Hiru astetan zehar zientzia-gaiak Bilboko hainbat agertokietan oholtzaratu dira, protagonista izateko.

Zortzi urteko bidea egin ondoren, Bilbo Zientzia Plazak erakutsi du zientzia-dibulgazioak baduela tokia kultura-programazioan, zientzia-gaiak ez direla arrotzak espazio publikoan eta zientzia gozatuz gure ezagutza handitzeko gai garela ere. Finean, zientziak ere baduela plaza.

Egileaz:Uxune Martinez (@uxunem.bsky.social) Euskampus Fundazioko Kultura Zientifikoko eta Berrikuntza Unitateko zuzendaria da eta EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren kudeatzailea.

The post Zientziak badu plaza appeared first on Zientzia Kaiera.

El lado oscuro de las hormigas: esclavistas, okupas e inductoras al matricidio

Polyergus lucidus. Foto: Gary D. Alpert, Harvard University – © Museum of Comparative Zoology, The President and Fellows of Harvard College / AntWiki

Polyergus lucidus. Foto: Gary D. Alpert, Harvard University – © Museum of Comparative Zoology, The President and Fellows of Harvard College / AntWikiEntre los himenópteros sociales (hormigas, abejas y avispas) ser reina no es una tarea fácil. Hay que aparearse con uno o varios machos, fundar una colonia, recluirse en ella y pasar todo el tiempo poniendo miles de huevos que serán atendidos por un creciente número de obreras. A cambio, las obreras cubrirán las necesidades de la reina, pero no parece una forma de vida muy atractiva.

Tal vez por este motivo es muy frecuente entre los himenópteros sociales y, en particular, entre las hormigas, buscar alternativas para que sean otros quienes se ocupen total o parcialmente de los descendientes de una reina. Estas estrategias se conocen como “parasitismo social”, y pueden ser más o menos extremadas. Aquí pueden descargar una excelente revisión de este tema.

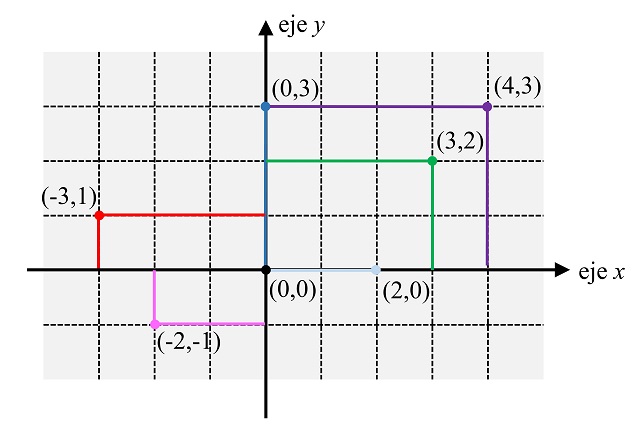

Un caso frecuente de parasitismo social es el de la dulosis o esclavización de hormigas de una especie por otra diferente. Este comportamiento es practicado por más de cien especies pertenecientes a cuarenta linajes diferentes, lo que quiere decir que ha evolucionado múltiples veces de forma independiente. Las obreras de la especie esclavista organizan expediciones, asaltan otros hormigueros, y roban las pupas, trasladándolas al propio nido (Figura 1). Allí las cuidan hasta que se hacen obreras. Las secuestradas adoptan el comportamiento de sus captoras, colaboran en el mantenimiento de la colonia, en la búsqueda de alimento y, en ocasiones, en saqueos de otros hormigueros, incluso de los de su propia especie. Un ejemplo que tenemos en nuestra península es Polyergus rufescens, que esclaviza a hormigas del género Formica.

Figura 1. A la izquierda, obreras de Polyergus lucidus regresando de una expedición de robo de pupas de la especie Formica incerta. En el saqueo participan ejemplares de Formica asimilados a la colonia de Polyergus (flecha). Foto: James C. Trager CC BY-SA 3.0. A la derecha, reina de Polyergus lucidus con obreras de Formica archboldi. Foto: Adrian A. Smith / Entomological Society of America CC BY 2.5.

Figura 1. A la izquierda, obreras de Polyergus lucidus regresando de una expedición de robo de pupas de la especie Formica incerta. En el saqueo participan ejemplares de Formica asimilados a la colonia de Polyergus (flecha). Foto: James C. Trager CC BY-SA 3.0. A la derecha, reina de Polyergus lucidus con obreras de Formica archboldi. Foto: Adrian A. Smith / Entomological Society of America CC BY 2.5.Todavía más radical es lo que hacen algunas reinas, como las de la especie americana Polyergus breviceps. Es otra especie esclavista pero, ocasionalmente, las reinas se unen a la expedición en búsqueda de hormigueros ajenos. Cuando encuentran uno, evitan el ataque de las obreras liberando una feromona. Después buscan a la reina local, la matan, y se frotan contra ella para adquirir su “firma” química, básicamente unos hidrocarburos que recubren el caparazón de quitina (mimetismo químico). A partir de ese momento, las obreras se pondrán al servicio de la nueva reina, la alimentarán, y criarán su prole.

Menos truculentas son las reinas que podríamos llamar okupas[1], pertenecientes a géneros muy diversos (p.e. Tetramorium inquilinum) y que, en muchos casos, no producen obreras. Las reinas, de muy pequeño tamaño (2-3 mm), emiten señales que les permiten ser aceptadas en un hormiguero ajeno. Allí se encaraman sobre otras hormigas, particularmente sobre las reinas locales, y son alimentadas por las obreras con la dieta real. Sus huevos, de los que salen machos y las futuras reinas, son también cuidados por las obreras locales.

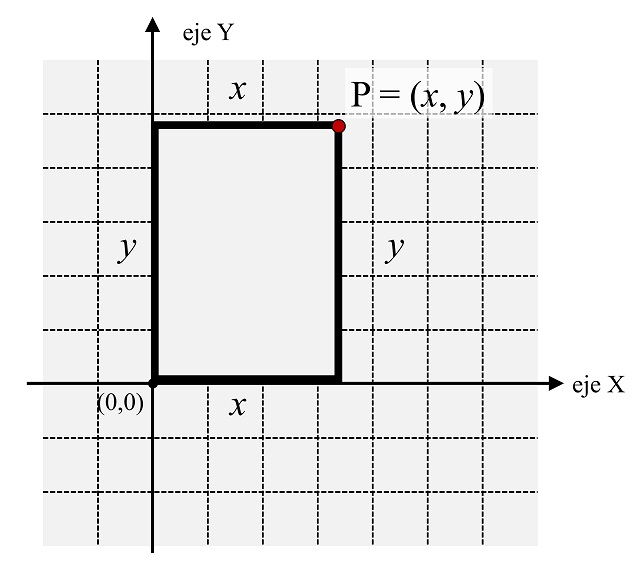

El caso que nos ocupa hoy es, probablemente, el más espectacular de todos. Se describe en un artículo recientemente publicado en la revista Current Biology por investigadores japoneses. Enfrentarse a la reina de un hormiguero ajeno implica riesgos, por la respuesta defensiva de las obreras y de la reina misma, que luchará a muerte contra la agresora. Para evitar estos riesgos, dos especies de hormigas asiáticas, Lasius orientalis y Lasius umbratus, han desarrollado una estrategia insólita para apoderarse de las colonias de dos especies cercanas, L. flavus y L. japonicus, respectivamente. En lugar de matar a la reina de estas especies, las rocían repetidamente con una sustancia procedente de su abdomen. El resultado es que las obreras consideran a su reina y madre como una invasora extraña, y la atacan sin piedad hasta matarla (Figura 2). Podemos ver todo el proceso en este vídeo incluido en el artículo de Current Biology (no recomendado para personas sensibles).

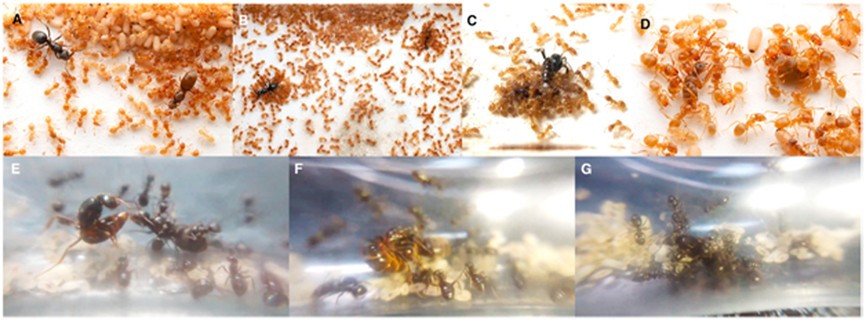

Figura 2. A: Hormiga reina de Lasius orientalis (negra) acercándose a la reina de L. flavus (rojiza). B-D: La reina de L. flavus es atacada repetidamente por sus propias obreras tras ser rociada con fluido abdominal por la reina invasora, y termina siendo partida en dos (D). E-F: El mismo comportamiento es registrado en L. umbratus y L. japonicus. De Shimada et al. (2025), cita completa en referencias. Licencia CC-BY 4.0.

Figura 2. A: Hormiga reina de Lasius orientalis (negra) acercándose a la reina de L. flavus (rojiza). B-D: La reina de L. flavus es atacada repetidamente por sus propias obreras tras ser rociada con fluido abdominal por la reina invasora, y termina siendo partida en dos (D). E-F: El mismo comportamiento es registrado en L. umbratus y L. japonicus. De Shimada et al. (2025), cita completa en referencias. Licencia CC-BY 4.0.Los investigadores no han podido determinar la naturaleza de la sustancia que provoca el “golpe de estado”, aunque señalan como probable al ácido fórmico. En cualquier caso, la hormiga que ha inducido el matricidio es reconocida por la colonia como su reina, y será atendida en sus necesidades alimenticias y reproductivas.

El matricidio es muy excepcional en la naturaleza, aunque ha sido descrito en colonias de abejorros, algunas avispas, e incluso en las colmenas de abejas, cuando declina la capacidad reproductiva de la reina. La necesidad de reemplazar a la reina, y los intereses de las obreras en poner sus propios huevos (de los que solo saldrán machos), están detrás de estos comportamientos. Un “matricidio altruista” es practicado por algunos insectos (el dermáptero Anechura harmandi) y arácnidos. En situaciones de escasez de alimentos las madres se dejan devorar por sus crías. Pero el caso del género Lasius es el primero en el que un matricidio es inducido por otra especie, y por ello ha despertado un gran interés en el estudio de la evolución del comportamiento social de los animales.

Mientras terminaba la redacción de este texto se ha publicado un artículo en Nature Communications sobre otra especie del género Lasius, en concreto L. neglectus. Se describe como “altruista” el hecho de que las pupas de esta especie, cuando son infectadas por un patógeno, emiten señales que provocan su destrucción y eliminación por parte de las obreras que las cuidan, previniendo la extensión de la enfermedad. Esto me sugiere un comentario final: no tiene sentido aplicar valoraciones humanas hacia estos comportamientos. En la naturaleza no existe la crueldad, la perversidad, la generosidad o el sacrificio altruista. No hay un auténtico “lado oscuro” más allá del ser humano. Los comportamientos han sido modelados por procesos evolutivos que seleccionan las mejores estrategias para la supervivencia de la especie. Solo a nosotros nos toca distinguir la moralidad de nuestros comportamientos, y valorar si algunos de ellos no estarán reduciendo nuestras posibilidades de supervivencia como especie.

Referencias

Shimada, T., Tanaka, Y., Takasuka, K. (2025) Socially parasitic ant queens chemically induce queen-matricide in host workers. Curr Biol. 35(22):R1079-R1080. doi: 10.1016/j.cub.2025.09.037.

Sobre el autor: Ramón Muñoz-Chápuli Oriol es Catedrático de Biología Animal (jubilado) de la Universidad de Málaga.

Nota:

[1] En la literatura científica se las conoce como inquilinas, pero dado que no hacen contribución alguna al hormiguero ajeno, tal vez el término de “okupas”, ya aceptado por la RAE, se ajuste más a la realidad.

El artículo El lado oscuro de las hormigas: esclavistas, okupas e inductoras al matricidio se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

«Ingurunea nolakoa, neurogarapena halakoa»: burmuinetik eratorritako faktore neurotrofikoaren (BDNF) eragina fetu-garaitik nerabezaro arte

Giza garuna, sistema biologiko guztien artetik konplexuenetarikoa izan arren, azken hamarkadetan zehar, ugaztunen garun garapenaren oinarrizko etapa eta mekanismoak ulertzeko bidean aurrerapen esanguratsuak egin dira. Zehazki, neurogarapena, haurdunaldiko enbrioi garaitik hasi eta nerabezaro arte luzatzen den aldaketa sekuentzia ordenatu, dinamiko eta egokitzaile bat bezala definitu izan da.

Bizitza fetalaren lehen sei hilabeteetan jada, garun egitura orokor bat lortzen da, eragin genetikoek bultzatuta. Neurogarapenak aurrez zehaztutako osagai genetiko bat badu ere, genetikaren pisuak behera egiten du, eta haurdunaldiaren hirugarren hiruhilekoaz geroztik, inguruneko faktoreen eraginak funtsezko garrantzia hartzen du, batez ere, jaio aurreko garun garapenaren azken faseetan eta jaio osteko fase goiztiarrean. Garun garapenaren bilakaera beraz, faktore genetiko/biologikoen eta inguruneko eragin eta esperientzien arteko interakzioek gidatzen dute, genetikaren eta ingurunearen arteko elkarrekintza prozesu baten bidez.

Irudia: Neurogarapenak aurrez zehaztutako osagai genetiko bat badu ere, genetikaren pisuak behera egiten du eta inguruneko faktoreen eraginak funtsezko garrantzia hartzen du. (Argazkia: MYKOLA OSMACHKO – pexels lizentziapean. Iturria: Pexels.com)

Irudia: Neurogarapenak aurrez zehaztutako osagai genetiko bat badu ere, genetikaren pisuak behera egiten du eta inguruneko faktoreen eraginak funtsezko garrantzia hartzen du. (Argazkia: MYKOLA OSMACHKO – pexels lizentziapean. Iturria: Pexels.com)Elkarreragin hau, garun garapen osoan zehar ematen diren mekanismo epigenetikoen bidez gertatzen da. Epigenetika, denbora-eskala luzeetan zehar, DNA-k transmititzen duen informazioa eraldatzen duen prozesua da, adierazpen genetikoaren aktibazio eta desaktibazio bidez. Mekanismo epigenetiko hauek, azken hamarkadetan oso aztertuak izan dira, eta badirudi, neurogarapenean sortutako fenotipoek, helduaroan iraunkorrak diren efektuak ekar ditzaketela. Bada, denboraldi kritiko hauetan gertaturiko esperientziek, garunaren egitura eta funtzioa eraldatu, eta ondorioz, nahasmendu psikologikoen zaurgarritasunean inpaktua izango dutela frogatu izan da.

Inguruneko faktoreekiko sentikorra den eta gainera neurogarapenean funtsezko funtzioa betetzen duen faktore bat, burmuinetik eratorritako faktore neurotrofikoa da (BDNF; brain-derived neurotrophic factor). Zehazki, ama zelula neuralen biziraupen eta desberdintzean, garapen neuronalean, sinapsien formakuntzan, neuroplastizitatean eta nerbio sistemaren biziraupenean parte-hartzen duen proteina bat da, izen bera daraman genearen espresioak bultzatzen duena. Beraz, esan daiteke, behar bezalako neurogarapena lortzeko, BDNF maila egokiak ezinbestekoak ditugula. Garuneko BDNF mailak aldakorrak direnez gero, BDNF genearen adierazpenean eman daitezkeen aldaketek, garun-gune batzuen ezohiko funtzionamendua sorrarazi dezakete. BDNF adierazpenaren inguruan azken bolada honetan egin diren ikerketek, interes berezia izan dute BDNF genearen erregulazio epigenetikoan. Ebidentziak adierazi duenez, zenbait inguruneko faktorek, batez ere garapenean ematen direnean, BDNF genean iraunkorrak diren aldaketa epigenetikoak eragiten dituzte eta hauek, BDNF-aren adierazpena erregulatzen dute, nahasmendu psikiatrikoen zaurgarritasunean inpaktua izanik. Beraz, badirudi normala ez den BDNF proteina mailak, nahasmendu psikiatriko eta neurologikoen garapenean paper garrantzitsua betetzen duela.

Egun, inguruneko faktore ezberdinek neurogarapenean duten inpaktua ikertzen diharduten ikerketa-lerroak ugariak dira. Alde batetik, haurdunaldiarekin, haurdun dagoen amarekin eta erditzearekin erlazionatutako faktore anitz izan dira ikerketen jomuga, esaterako: amaren gorputz masa indizea (GMI), elikadura, gogo-aldartea, estresa, nahasmendu psikologikoak, toxikoekiko esposizioa, droga kontsumoa, gurasoen adina, haurdunaldiko zailtasunak (preeklampsia, plazentaren hantura, etab.), erditze mota eta haurraren goiztiartasuna izan dira ikertu diren faktoreetariko batzuk. Bestalde, jaio ondorengo hainbat faktoreen eta neurogarapenaren arteko erlazioa ere ikertu izan da. Hala nola, ingurumen faktoreak (toxikoekiko esposizioa, ingurune fisikoa, ingurumen-zarata, bizilekuaren baldintzak, etab.), adin goiztiarreko zailtasunak, elikadura, jarduera-fisikoa eta tabako eta alkohol kontsumoa izan dira gehien ikertu diren jaio ondorengo gertaerak.

Faktore guzti hauek, BDNF mailak igotzearekin edota jaistearekin harremandu izan dira, neurogarapenerako arrisku eta babes faktoreak ezberdinduz. Esaterako, haurdunaldiari dagokionez, amaren estres maila altua, Bisfenol A sustantzia kimikoarekiko esposizioak, gantz kantitate altuko dietak eta alkohol eta tabako kontsumoak, BDNF maila baxuekin erlazionatu izan dira haurretan, bai eta jaio ondorengo haurtzaro goiztiarreko estresa eta nerabezaroko alkohol kontsumoa.

Amaitzeko, azpimarratzekoa da neurogarapenean inpaktua duten inguruneko faktore kaltegarri eta onuragarrien eta hauen ondorioen ezagutzak, garai kritiko hauetan prebentzioan eta osasunaren sustatzean lan egitea bermatzen digula neurogarapeneko nahasmenduekiko zaurgarritasuna jaisteko eta osasun mentala sustatzeko helburuarekin.

Artikuluaren fitxa:- Aldizkaria: Ekaia

- Zenbakia: 47

- Artikuluaren izena: «Ingurunea nolakoa, neurogarapena halakoa»: burmuinetik eratorritako faktore neurotrofikoaren (BDNF) eragina fetu-garaitik nerabezaro arte.

- Laburpena: Neurogarapena haurdunaldiko enbrioi-garaitik hasi eta nerabezaro arte luzatzen den aldaketa-sekuentzia ordenatu, dinamiko eta egokitzaile gisa definitzen da. Aldi horretan zehar, garun-garapena faktore genetikoen eta inguruneko eragin eta esperientzien arteko elkarrekintzan gauzatzen da. Badirudi, haurdunaldia eta haurtzaroa bezalako etapa kritikoetan gertaturiko esperientziek garunaren egitura eta funtzioa eraldatu dezaketela mekanismo epigenetikoen bidez, eta, ondorioz, nahasmenduen zaurgarritasunean inpaktua izango dutela. Inguruneko faktoreekiko sentikorra den eta gainera neurogarapenean funtsezko funtzioa betetzen duen faktore neurotrofiko bat burmuinetik eratorritako faktore neurotrofikoa da (BDNF; brain-derived neurotrophic factor) . neurogarapena behar bezala gauzatu dadin BDNF-maila egokiak beharrezkoak direnez gero, gerta daitezkeen aldaketek garun-gune batzuen ezohiko funtzionamendua ekar dezakete, nahasmendu neuropsikiatrikoen zaurgarritasuna handituz. Lan honen helburua da, beraz, neurogarapenean eragina duten haurdunaldiko, haurtzaroko eta nerabezaroko faktoreak identifikatzea eta BDNFk inguruneko faktoreen eta neurogarapenaren arteko harremanean duen zeregina azaltzea.

- Egileak: Maialen Paniego, Aitziber Azurmendi eta Nerea Lertxundi

- Argitaletxea: EHUko argitalpen zerbitzua

- ISSN: 0214-9001

- eISSN: 2444-3255

- Orrialdeak: 165-186

- DOI: 10.1387/ekaia.26059

Maialen Paniego EHUko Psikologia Fakultateko ikertzailea da.

Aitziber Azurmendi EHUko Psikologia Fakultateko eta Biogipuzkoako ikertzailea da.

Nerea Lertxundi EHUko Psikologia Fakultateko, Biogipuzkoako eta CIBERESP zentroko ikertzailea da.

Ekaia aldizkariarekin lankidetzan egindako atala.

The post «Ingurunea nolakoa, neurogarapena halakoa»: burmuinetik eratorritako faktore neurotrofikoaren (BDNF) eragina fetu-garaitik nerabezaro arte appeared first on Zientzia Kaiera.

El declive de las aves como indicador de declive medioambiental

Fuente: Pixabay

Fuente: Pixabay

A mediados del siglo XX China se encontraba muy lejos del brillante pasado que, mil años atrás, la había convertido en la civilización más poderosa y avanzada del planeta. Su obstinación por el aislamiento, su abrupta renuncia a la navegación, sus constantes conflictos tanto internos como externos, su inmovilismo confuciano o su terquedad en mantener antiguas tradiciones la mantuvieron al margen de la mayoría de progresos y avances tecnológicos que las diferentes revoluciones políticas, sociales e industriales fueron aportando al mundo con el paso de los siglos. En 1958, el presidente Mao Zedong propuso una ambiciosa iniciativa para conseguir que el país avanzase pisando a fondo el acelerador. Aquel programa se denominó «El Gran Salto Adelante» (大跃进) y, como su nombre indica, pretendía recuperar el evidente atraso de China, no con pequeños pasitos y avances, sino poniendo toda la carne en el asador. La principal baza de Mao Zendong era contar con una enorme población, casi 700 millones en esos años. Si las potencias industrializadas producían acero en grandes cantidades China también sería capaz si millones de familias construían hornos caseros y juntaban todo el metal que encontrasen. El resultado fue decepcionante, la calidad del acero chino era mediocre y, en muchos casos, completamente inutilizable.

Otra de las grandes campañas del «Gran Salto Adelante» pretendía acabar con las frecuentes plagas que propagaban enfermedades y perjudicaban la producción, especialmente tres: mosquitos, ratas y moscas. Sin embargo, en la cultura tradicional china, el número 3 representa la armonía, el equilibrio, la buena suerte… la superstición imperante les hizo añadir otra especie a combatir para llegar al 4, un número que sí representa la muerte, la desdicha y la mala fortuna. Para honrar ese tradicional pensamiento mágico incluyeron a los gorriones entre las plagas a exterminar. Los gorriones picoteaban la fruta y se comían las semillas mermando las cosechas. Toda China se lanzó a matar gorriones, a veces con métodos bastante curiosos como por ejemplo usando ruido. Los campesinos hacían turnos golpeando tambores, cazuelas y lo que tuvieran a mano para impedir que los pájaros se acercasen a las cosechas. En este caso tuvieron bastante éxito y los gorriones casi fueron erradicados en un par de años. Lo que el Gran Salto no había previsto es que estas aves no solo comen semillas y fruta, sino también insectos. Sin sus depredadores naturales, las plagas de mosquitos, moscas y langostas «empezaron a proliferar alimentándose glotonamente de las plantas. No tardaron en aparecer nubes de langostas migratorias que caían sobre los cultivos, devorando todo a su paso; sus daños eran tan devastadores que el país pasó, entre 1958 y 1962, por una de las mayores hambrunas de los tiempos modernos cuyo balance rondó, según algunas estimaciones, los treinta millones de muertos».

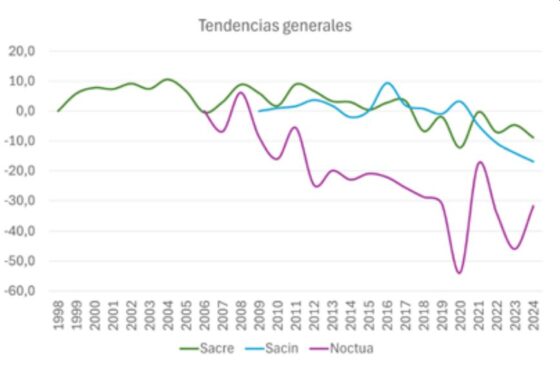

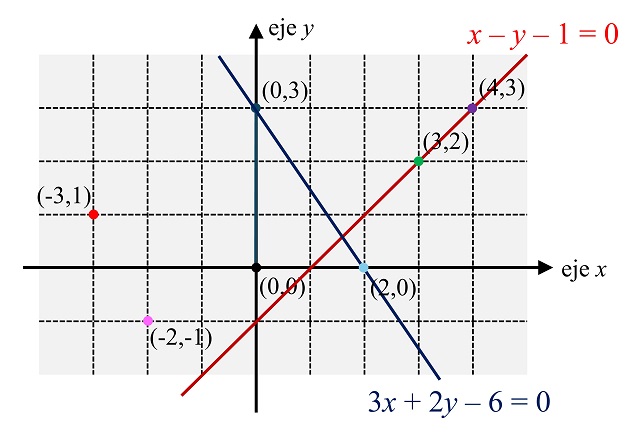

Tendencia de las poblaciones de aves entre 1998 y 2024 para los programas de seguimiento (Sacre, Sacin, Noctua). Fuente: Informe SEO/BirdLife 2024

Tendencia de las poblaciones de aves entre 1998 y 2024 para los programas de seguimiento (Sacre, Sacin, Noctua). Fuente: Informe SEO/BirdLife 2024

Los gorriones chinos de los años ‘60 deberían haberse convertido en un contundente ejemplo de lo que sucede cuando se alteran los delicados equilibrios de la naturaleza y, sin embargo, tan solo unas décadas más tarde, no parece que hayamos aprendido demasiado del grave error del Gran Salto Delante de Mao Zedong. La disminución generalizada de las poblaciones de aves en la mayoría de regiones del mundo es un fenómeno bien documentado que no está teniendo la atención que merece.

En nuestro país, por ejemplo, la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) acaba de publicar el informe más reciente del estado de las aves en España (2024) con unos datos ciertamente preocupantes: desplome histórico de aves en todo el país. El seguimiento de aves de SEO se divide en tres grandes programas: SACRE (primavera), SACIN (invierno) y NOCTUA (aves nocturnas). En primavera, el 43 % de las especies presenta declive de sus poblaciones con respecto a 1998. Las especies invernales solo un 66 % presenta una situación estable y, finalmente, las nocturnas que presentan el peor estado de conservación, con más de la mitad de las especies en declive y ninguna en aumento. Ni siquiera nuestros gorriones se salvan de la debacle: en lo que va de siglo su número ha disminuido un 20 %.

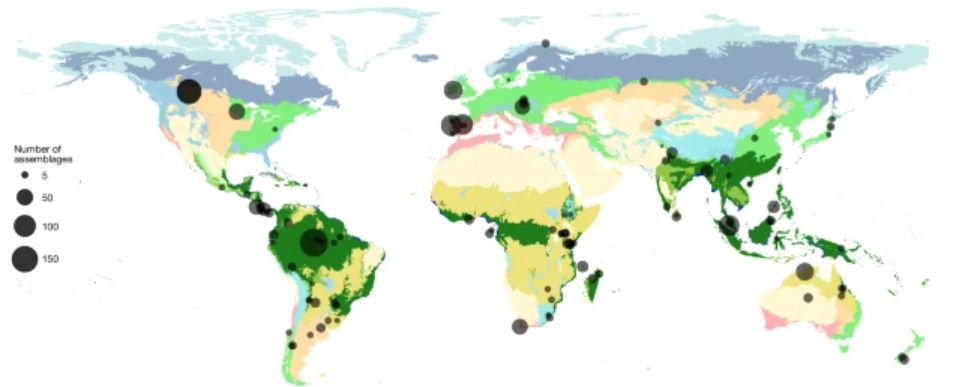

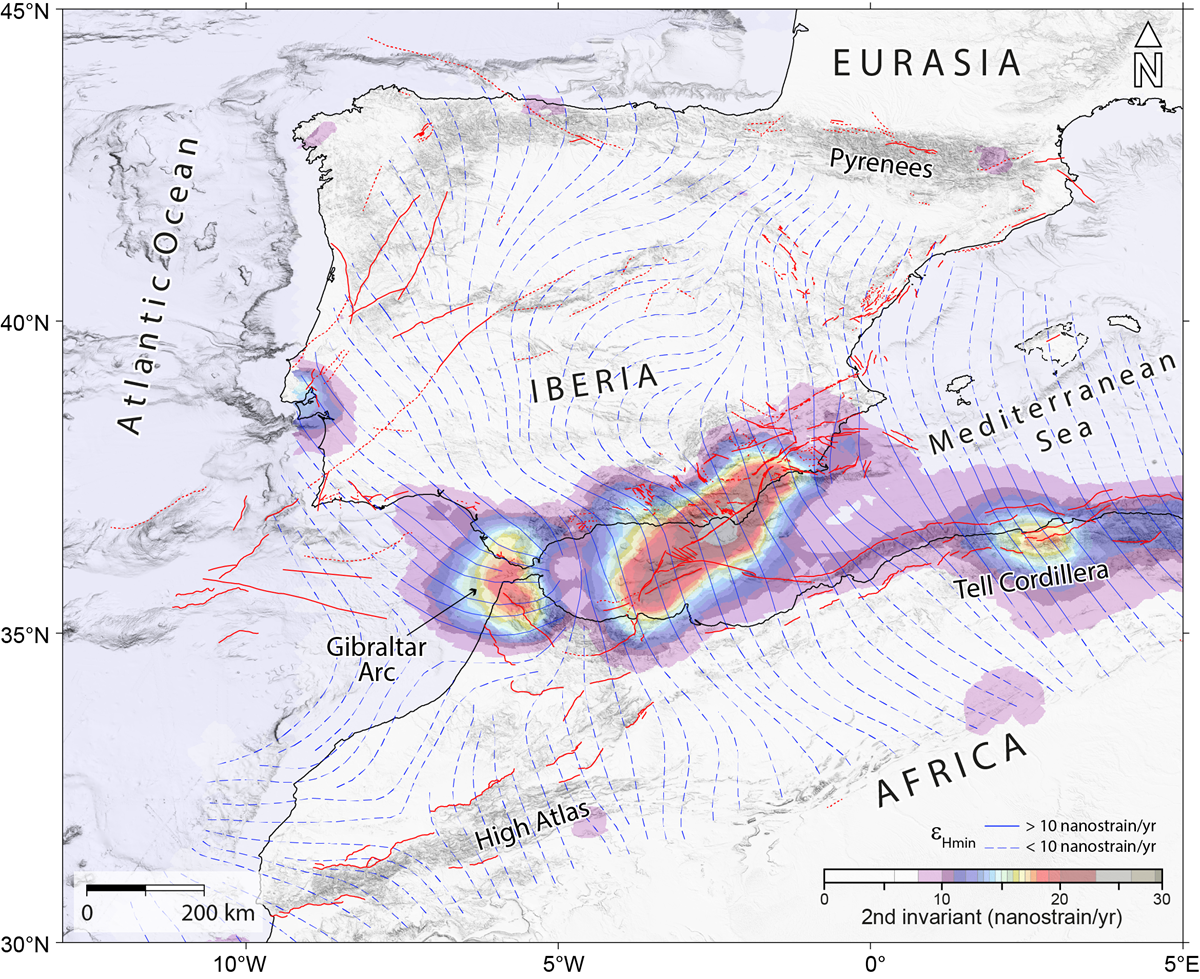

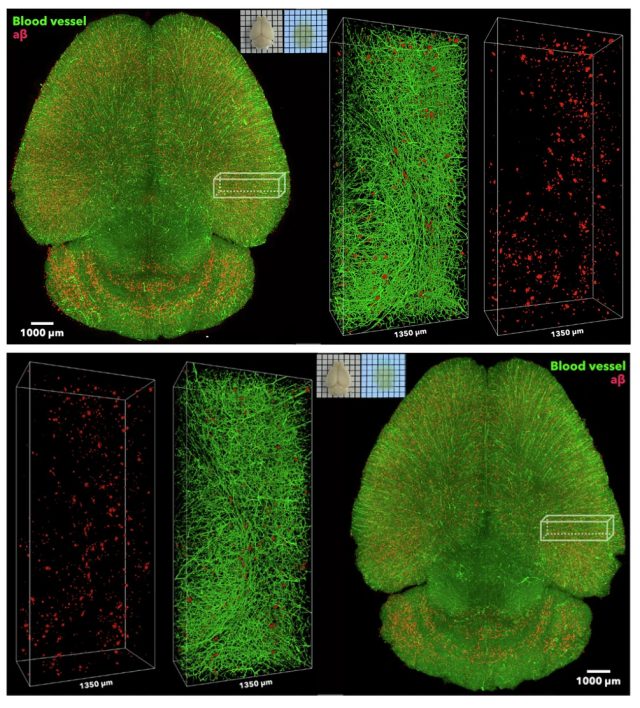

Coincidiendo con este informe, la revista Nature ha publicado un importante estudio que analiza cómo los cambios causados por el ser humano en el uso del suelo (agricultura, urbanización y deforestación) afectan a la diversidad funcional de las aves desplegando serias consecuencias para los ecosistemas que dependen de ellas. Trabajos anteriores ya indicaban que el cambio de uso de la tierra es el principal factor implicado en el declive de las aves a nivel mundial.

Muestreos e impactos del cambio de uso de la tierra en las aves a nivel mundial | Weeks, Thomas L., et al. (2025) Land-Use Change Undermines the Stability of Avian Functional Diversity Nature doi: 10.1038/s41586-025-09788-0. CC BY 4.0

Muestreos e impactos del cambio de uso de la tierra en las aves a nivel mundial | Weeks, Thomas L., et al. (2025) Land-Use Change Undermines the Stability of Avian Functional Diversity Nature doi: 10.1038/s41586-025-09788-0. CC BY 4.0El estudio es uno de los mayores que se han realizado hasta la fecha y los investigadores recopilaron datos de 3696 especies diferentes de aves en 1281 lugares repartidos por el mundo. Usaron rasgos morfológicos (como el tamaño del cuerpo o la forma del pico y alas) que se relacionan con la forma en laque las aves contribuyen a funciones ecológicas, ya sea dispersando semillas, controlando plagas de insectos, etc…

Las conclusiones del trabajo publicado confirman que el cambio en el uso del suelo reduce la cantidad de aves pero añade un elemento fundamental: también debilita la capacidad de los ecosistemas para resistir y recuperarse de nuevos impactos. Los errores del pasado parecen regresar con fuerza añadiendo un nuevo indicador: en temas medioambientales siempre tropezamos con las mismas piedras.

Referencias y más información:

Amin Maalouf (2024) El laberinto de los extraviados: Occidente y sus adversarios Alianza Editorial

SEO/BirdLife «Programas e informes de seguimiento de aves en España»

Weeks, Thomas L., et al. (2025) Land-Use Change Undermines the Stability of Avian Functional Diversity Nature doi: 10.1038/s41586-025-09788-0

Sobre el autor: Javier «Irreductible» Peláez es escritor y comunicador científico. Autor de «500 Años de Frío» (2019) y «Planeta Océano» (2022). Es ganador de tres premios Bitácoras, un premio Prisma a la mejor web de divulgación científica y un Premio Ondas al mejor programa de radio digital.

El artículo El declive de las aves como indicador de declive medioambiental se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Karen Hallberg: «Imajinatu ere ez ditugun portaera elektronikoak deskubritu nahi nituzke»

Karen Hallberg irakaslea Fisikan doktorea da (Instituto Balseiro, Argentina). Zientzia eta Teknologiako Kontseilu Nazionaleko (CONICET) ikertzaile nagusia da Barilocheko Zentro Atomikoan, bai eta Fisikako irakasle elkartua ere Instituto Balseiro institutuan (Energia Atomikoko Argentinako Batzordea eta Cuyoko Unibertsitatea). Egun, Zientzia eta Mundu Gaietako Pugwasheko Konferentzien idazkari nagusia da (1995eko Bakearen Nobel saria).

2019ko Emakumezko Zientzialarientzako L’Oréal-UNESCO nazioarteko saria jaso zuen materia kuantikoaren fisikari buruzko bere ikerketagatik. Bi honoris causa doktorego dauzka, Zientzia Zehatzen, Fisikoen eta Naturalen Argentinako Akademiako kide urgazlea da, bai eta Zientzien Latinoamerikako Akademiako kide, Fisikako Estatu Batuetako Sozietatearen Direktorioko kide ohi, eta Ekonomia Kuantikoaren eta Hurrengo Belaunaldiko Konputazioaren Etorkizunari buruzko Mundu mailako Foro Ekonomikoaren Kontseilu Globalen kide ere.

Irudia: Karen Hallberg ikertzailea. (Argazkia: Karen Hallberg – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Zein da zure ikerketa arloa?

Irudia: Karen Hallberg ikertzailea. (Argazkia: Karen Hallberg – CC BY-SA 4.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Zein da zure ikerketa arloa?

Materia kuantikoko fenomeno emergenteak ikertzen ditugu informazio kuantikoan oinarritutako teknika konputazionalen bidez. Garatu ditugun kodeei esker modu doian kalkula ditzakegu material berrien propietate fisikoak, non elektroien interakzio handia dagoen. Material horiek aztertzea oso zaila da. Izan ere, ezin dira osagai edo interakzio gutxi batzuetara sinplifikatu; hortaz, zenbakiz abordatu behar dira. Portaera konplexu horrek aurreikus ezin daitezkeen propietate emergenteak dakartza, atomo eratzaileak bereizten direnean duten portaera fisiko indibiduala ulertu ondoren. Txundigarria da!

Zergatik aritzen zara arlo horretan?Gure itxaropena da maila mikroskopikoan portaera xehatua ulertu ondoren, adibidez tenperatura handiko supereroankortasunaren edo magnetorresistentzia kolosalaren oinarrizko mekanismoak ulertu ahal izatea.

Hau da, espero dugu ekarpen bat egin ahal izatea egungo problema konplexuenetako bat ulertzeko: interakzioan dauden gorputz askoren portaera kuantikoa.

Izan al duzu erreferentziazko figurarik zure ibilbidean?Mildred Dresselhaus fisikari estatubatuarra, oinarrizko deskubrimenduak egin baitzituen nanozientzian; eta Ingrid Daubechies fisikari-matematikari belgikar-estatubatuarra, irudi digitalak ulertzeko teknologia aurreratuak proposatu baitzituen.

Zer aurkitu edo konpondu nahiko zenuke zure arloan?Imajinatu ere ez ditugun portaera elektronikoak deskubritu nahi nituzke. Hori propietate emergenteengatik gerta daiteke, lehen adierazi dudan moduan.

Zer aholku emango zenioke ikerketaren munduan hasi nahi duen norbaiti?Ikerketa zoragarria da! Natura deskubritu eta ulertzea esperientzia txundigarria da, beste mundu bat deskubritzearen parekoa. Horrez gain, sormenez beteriko jarduera da. Biziki gomendatzen dut!

Jatorrizko elkarrizketa Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko abuztuaren 2an: “Karen Hallberg: «Me gustaría descubrir comportamientos electrónicos que ni nos habíamos imaginado»“.

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

Ikertzen dut atalak emakume ikertzaileen jardunari erreparatzen die. Elkarrizketa labur baten bidez, zientzialariek azaltzen dute ikergai zehatz bat hautatzeko arrazoia zein izan den eta baita ere lanaren helburua.

The post Karen Hallberg: «Imajinatu ere ez ditugun portaera elektronikoak deskubritu nahi nituzke» appeared first on Zientzia Kaiera.

La importancia de comunicar los sesgos

El pasado 15 de mayo tuvo lugar el principal evento sobre comunicación de la ciencia con perspectiva de género. La tercera edición de Género y comunicación de la ciencia se celebró en la Torre Iberdrola en Bilbao, consolidándose como un espacio para el diálogo y la reflexión en torno a cómo incorporar y mejorar la perspectiva de género en la comunicación científica.

La jornada estuvo organizada por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU, con la colaboración del Departamento de Ciencia, Universidad e Innovación del Gobierno Vasco, Iberdrola y EITB. Está dirigida a profesionales de la comunicación, así como a todas aquellas personas interesadas en la comunicación inclusiva y cómo abordarla desde diferentes enfoques.

Las conferencias magistrales de esta edición se centraron en la inteligencia artificial (IA) y los sesgos de género, abordando propuestas para avanzar hacia una inteligencia artificial feminista.