Heráldica geológica

Suelo insistir mucho en la idea de que la Geología se encuentra en todo lo que nos rodea y que nos ha condicionado como especie y como sociedad, aunque muchas veces no sea tan sencillo darnos cuenta. Por eso, en esta ocasión os traigo a colación un tema curioso donde también la Geología tiene mucho que decir. Se trata de la heráldica, es decir, los escudos de muchas localidades del mundo.

Cuando un pueblo o una ciudad tiene que crearse su propio escudo heráldico elige como tema central alguna cosa que sea característica de dicha localidad. Puede ser un castillo enorme que se hizo famoso por alguna batalla antigua, un árbol milenario que ya se encontraba ahí antes de los primeros asentamientos humanos de la zona o un puente sin cuya presencia no habría sido posible la conexión comercial con otros pueblos de su alrededor. Pero, ¿qué sucede cuando lo más característico de una localidad es alguna cosa geológica? Pues que se incluye en su escudo. Así que vamos con algunos ejemplos muy curiosos y relativamente cercanos.

Escudo de la localidad de Murero, provincia de Zaragoza, con un trilobites de color dorado. Fuente

Escudo de la localidad de Murero, provincia de Zaragoza, con un trilobites de color dorado. FuenteEn la provincia de Zaragoza se encuentra una localidad llamada Murero que posee un yacimiento paleontológico del periodo Cámbrico que se ha convertido, científicamente hablando, en uno de los más importantes del mundo, llegando a describirse numerosas especies nuevas desconocidas para la ciencia. Este yacimiento de trilobites le ha dado fama mundial al pueblo, convirtiéndose en una de sus mayores características distintivas, lo que ha provocado que uno de estos fósiles sea el protagonista del escudo de la localidad.

Escudo de Tejada (Burgos), en el que aparecen dos ammonites. Fuente

Escudo de Tejada (Burgos), en el que aparecen dos ammonites. FuenteUna historia similar la encontramos en Tejada, provincia de Burgos. En los alrededores de esta localidad se encuentran un buen número de afloramientos de los periodos Jurásico y Cretácico con abundante contenido fósil, siendo los más llamativos los ejemplares de ammonites que llegan a alcanzar varios centímetros de diámetro. Hace algo más de una década, dicha localidad quiso potenciar su turismo como un recurso económico, dándose cuenta de que uno de sus recursos más llamativo era su patrimonio geológico, así que crearon un museo, un centro de interpretación y varios recorridos geológicos, llegando a modificar su escudo añadiéndole dos fósiles de ammonites.

Pero no solo de paleontología vive la heráldica. Numerosas provincias españolas tienen una historia minera muy antigua y variada que ha llegado a caracterizar su desarrollo social e industrial durante siglos. Y eso también se ve reflejado en los escudos de muchas localidades muy ligadas a la minería.

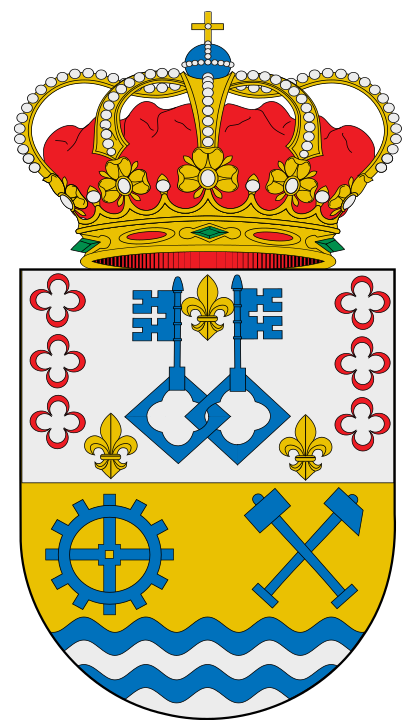

Escudo del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, provincia de Huelva, con dos martillos cruzados y ondas blancas y rojas que representan al río Tinto. Fuente

Escudo del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, provincia de Huelva, con dos martillos cruzados y ondas blancas y rojas que representan al río Tinto. FuenteEn la provincia de Huelva se encuentra el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, cuyos yacimientos de sulfuros de hierro, cobre, plomo y cinc fueron explotados en diversas minas desde tiempos remotos, incluso antes de que los romanos se asentasen en la Península Ibérica. De hecho, la alteración superficial de estas mineralizaciones, que cuenta con una buena ayuda de bacterias extremófilas, ha provocado la típica coloración rojiza del río que atraviesa la zona, de ahí que se llame río Tinto. Pues en el escudo de este ayuntamiento encontramos dos martillos cruzados, uno de aspecto antiguo y otro más moderno, y unas ondulaciones en las que se alternan ondas de color blanco y de color rojo que representan al río Tinto.

Escudo de Mieres (Asturias) con los símbolos de la minería del carbón y la siderometalurgia. Fuente

Escudo de Mieres (Asturias) con los símbolos de la minería del carbón y la siderometalurgia. FuenteOtra de las cuencas mineras más famosas de toda la Península Ibérica son los yacimientos de carbón de Asturias, que marcaron el desarrollo social e industrial de muchas localidades desde su descubrimiento a comienzos del siglo XVII hasta no hace demasiadas décadas. Y esta eventualidad también ha quedado reflejada en varios escudos heráldicos. Un ejemplo lo encontramos en el escudo del Concejo de Mieres, que se caracteriza por presentar una maza y un martillo cruzados junto a una rueda dentada, símbolo de la industria siderometalúrgica que se impulsó en toda esta zona.

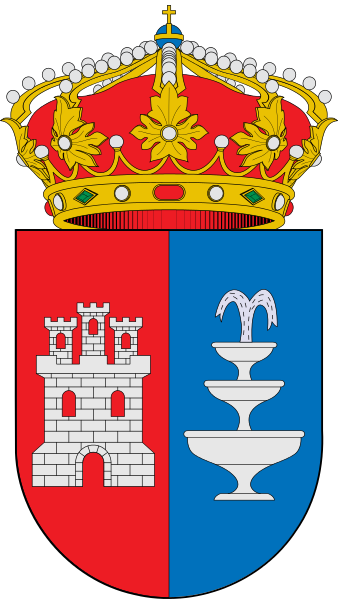

Escudo de Lanjarón (Granada) con la representación de Sierra Nevada y sus famosas aguas. Fuente

Escudo de Lanjarón (Granada) con la representación de Sierra Nevada y sus famosas aguas. FuenteTambién existen recursos geológicos a priori menos obvios de identificar, pero que también han sido y son muy importantes para el avance de muchas localidades y que forman parte indispensable de sus heráldicas. Me estoy refiriendo al agua minero-medicinal. En el escudo de la localidad de Lanjarón, en la provincia de Granada, aparecen una montaña y una pequeña fuente de la que fluyen dos chorros de agua. De manera similar, en el escudo del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, al que pertenece la localidad de Solares, en Cantabria, encontramos una gran fuente de la que sale a presión un chorro de agua que se bifurca en dos. En ambos casos queda en evidencia la importancia del agua hidrotermal en el desarrollo económico y social de estas localidades.

Escudo de Medio Cudeyo (Cantabria), con una fuente de la que fluye un chorro bifurcado de agua. Fuente

Escudo de Medio Cudeyo (Cantabria), con una fuente de la que fluye un chorro bifurcado de agua. FuenteY es que, tal y como decía al principio, la Geología nos rodea y nos condiciona tanto que ya ni nos damos cuenta de su impronta en nuestra sociedad. Pero siempre está ahí y, en muchas ocasiones, bien visible.

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

El artículo Heráldica geológica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Frances Chick Wood, de la química a la estadística médica

Frances Chick Wood comenzó a trabajar como química en temas relacionados con la polimerización y con la fermentación de la uva. Pronto sus intereses giraron hacia la estadística médica, disciplina en la que realizó destacadas aportaciones.

Frances Wood. Fuente: Significance

Frances Wood. Fuente: SignificanceFrances Chick nació el 25 de diciembre de 1883 en Londres en el seno de una familia metodista. Fue la sexta de las siete hermanas que llegó a la vida adulta en una prole de doce niñas y niños. Como el resto de sus hermanas, fue educada de manera estricta y asistió al Notting Hill High School, una escuela femenina célebre por su esmerada educación en ciencias.

Cinco de las hermanas, incluida Frances, continuaron sus estudios superiores y obtuvieron grados universitarios. Entre ellas se encuentra la reconocida nutricionista Harriette Chick (1875-1977).

Frances estudió en el University College de Londres, graduándose con honores en química en 1908. Ese mismo año obtuvo un puesto de investigadora química en el Instituto Lister de Medicina Preventiva, institución en la que en ese momento ya trabajaba su hermana Harriette.

En 1910, el Instituto Lister contrató al epidemiólogo y estadístico Major Greenwood (1880-1949) para inaugurar en la institución un Departamento de Estadística. Frances asistió a una serie de conferencias impartidas por el médico y, a partir de 1911, comenzó a trabajar a tiempo completo en estadística médica. Entre otros trabajos, Chick comenzó a investigar la correlación entre las condiciones de los hogares y el desarrollo mental de los estudiantes de las escuelas primarias. Tan solo tuvo tiempo de recopilar los datos e iniciar su análisis. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914 fue destinada a la Cámara de Comercio. Posteriormente fue transferida al Ministerio de Municiones donde permaneció hasta marzo de 1919, momento en el que renunció debido a su embarazo. En 1911 se había casado con Sydney Wood, un inspector de la Junta de Educación. A finales de septiembre de 1919 dio a luz a una niña, Barbara. Frances falleció dos semanas más tarde, el 12 de octubre, por una septicemia tras su parto por cesárea.

Frances Chick Wood como estadística médicaLa carrera estadística de Frances Wood fue breve, pero de gran relevancia.

En 1913 publicó dos artículos en solitario. En el primero de ellos, «The course of real wages in London, 1900–12», documentó de manera detallada cómo los números índice (medida estadística utilizada para comparar una o varias magnitudes en distintas situaciones temporales o espaciales) usados por la Cámara de Comercio para medir los cambios a lo largo del tiempo en los salarios, los precios minoristas y el alquiler no eran satisfactorios. En su segundo artículo «The construction of index numbers to show changes in the price of the principal articles of food for the working classes» ampliaba el anterior estudio. Volvió a este tema en 1916 en su publicación «The increase in the cost of food for different classes of society since the outbreak of war» en la que subrayaba que las clases medias podían amoldarse al aumento de los precios de los alimentos cambiando la composición o la calidad de su dieta, mientras que las clases trabajadoras no tenían esta flexibilidad. “Queda perfectamente claro que, con creces, el mayor aumento en el coste de los alimentos, durante los últimos dos años, ha recaído en la clase menos capaz de soportarlo”, afirmaba la investigadora en este trabajo.

En 1914 publicó tres artículos con Greenwood. El primero, «On changes in the recorded mortality from cancer and their possible interpretation», estaba relacionado con la mortalidad por cáncer. Intentaban responder a la suposición de que el cáncer era una enfermedad en aumento. Concluyeron que, efectivamente, esta enfermedad se había incrementado, aunque admitían las dificultades metodológicas que planteaba la pregunta. En el segundo artículo, «The relation between the cancer and diabetes death-rates», los autores comparaban las tasas de mortalidad para el cáncer y la diabetes, que estaban altamente correlacionadas. En el tercer artículo, «A study of index correlations», formalizaban la cuestión de la correlación entre las tasas de mortalidad.

En 1915, Frances comenzó a trabajar como investigadora de estadísticas de empleo en la Cámara de Comercio, siendo muy reconocido su trabajo. En octubre de 1916 cambió su destino al Departamento Central de Estadística del Ministerio de Municiones, a cargo de Greenwood. Se desconoce cuales fueron exactamente sus tareas, aunque estaban relacionadas con contratos de armas y municiones.

En 1920, Wood (que ya había fallecido), J. W. Brown y Greenwood publicaron el trabajo «The fertility of the English middle classes: a statistical study«. En él se describía un trabajo iniciado en 1915 sobre el impacto de la educación universitaria en la fertilidad de la clase media. Numerosas tablas de datos y ecuaciones de regresión relacionaban la fertilidad con la edad y la duración del matrimonio en mujeres universitarias y no universitarias.

Los datos recopilados por Wood entre los años 1913 y 1914 sobre las condiciones de los hogares y el desarrollo mental de los escolares aparecieron también póstumamente en 1923.

Su legado y los reconocimientosFrances Wood fue una pionera para las mujeres en la estadística. El Departamento de Estadística del Instituto Lister, fundado en 1910, se suele reconocer como el primer departamento de estadística médica. Si su director, Greenwood, fue el primer estadístico médico, Frances fue la primera mujer trabajando en esta disciplina.

El 1 de febrero de 1913 Wood fue elegida miembro de la Royal Statistical Society. Fue la primera mujer en el Consejo de esta sociedad y la primera que formó parte de su Comité Ejecutivo.

Recibió la Orden del Imperio Británico en 1917 y fue nombrada Oficial de la Orden en 1918.

En 1921, la Royal Statistical Society instituyó el Frances Wood Memorial Prize a la mejor investigación estadística relacionada con problemas económicos o sociales. En 2011 se utilizó el fondo de este premio para establecer la medalla Wood en su honor.

Referencias

-

J. O’Connor and E. F. Robertson, Frances Chick Wood, Mac Tutor, University of St. Andrews, 2017

-

Tim Cole, The remarkable life of Frances Wood, Significance Magazine, octubre 2017, 34-37

-

Frances Wood, Wikipedia

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU, y colaboradora asidua en ZTFNews, el blog de la Facultad de Ciencia y Tecnología de esta universidad

El artículo Frances Chick Wood, de la química a la estadística médica se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Einstein y Mileva Marić

Mileva Marić, familiarmente Mila, fue la primera esposa de Einstein. Su relación fue emocionalmente intensa de principio a fin. Comenzó como una aventurilla en la universidad, alimentada por su mutua pasión por la física, la desaprobación de sus amigos y de la familia de Einstein, y el ardor de la juventud. Terminó con un amargo y largo divorcio, crisis físicas y mentales por ambas partes, y un extrañamiento de por vida.

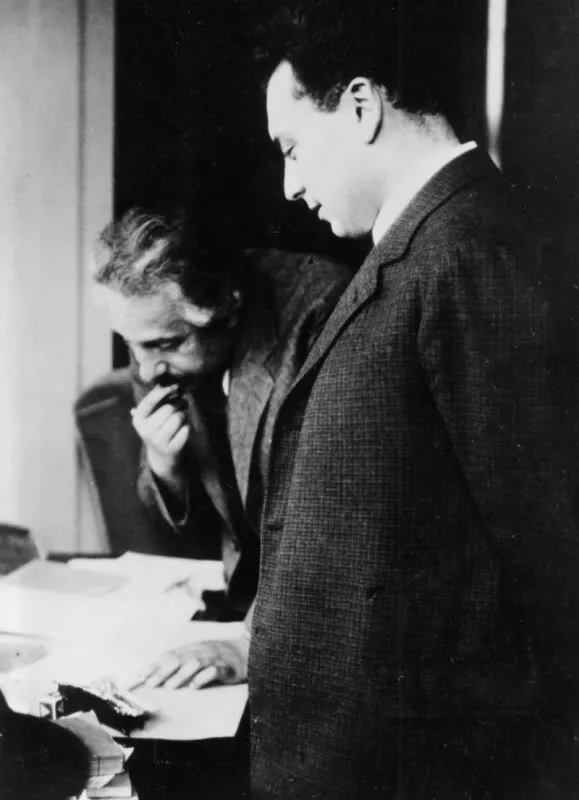

La pareja Marić-Einstein en 1912. Fuente: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Portr_03106 / CC BY-SA

La pareja Marić-Einstein en 1912. Fuente: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Portr_03106 / CC BY-SAMila nació en Hungría en 1875, cuatro años antes que Einstein. La mayoría de las mujeres en el este de Europa simplemente no iban al colegio pero, gracias a la mentalidad de su padre y a su influencia política, Mila fue una excepción. Tras graduarse con las mejores notas en el instituto, Mila se marchó a Zúrich, entonces un refugio para las mujeres intelectuales. Mila empezó a estudiar medicina en la Universidad de Zúrich, pero un año después decidió que quería estudiar física, para lo que se matriculó en el Politécnico. Aquí es donde conoció a Albert Einstein.

Einstein se enteró sin duda de la llegada de Mila el primer día: era la única mujer en su promoción de cinco estudiantes. Iniciaron una amistad que pronto desembocó en algo más. Esta relación se encontró con la oposición frontal de familia (sobre todo de Pauline, la madre de Einstein), de las amigas de ella y de los amigos de él, que le recordaban que estaba coja (un defecto de nacimiento, como el de su hermana Zorka). Esta oposición solo sirvió para fortalecer la pareja. Mucho tiempo después, Mila recordaría esta época feliz llena de café, salchichas y física.

Sus estudios no iban muy bien. La joven pareja le caía mal al tradicional profesor Weber. En el que se suponía que sería su último año de estudios, 1900, Einstein consiguió aprobar sus exámenes con este profesor, siendo cuarto de su promoción de cinco y consiguiendo su título. Mila fue quinta, y no superó el examen. Tenía que repetir la asignatura.

Tras graduarse, Einstein decidió irse con sus padres a Milán, dejando a Mila para que terminase sus estudios. Los repetidos intentos de encontrar un empleo de Einstein se encontraban con lo que Einstein interpretaba eran sabotajes del profesor Weber, hasta que finalmente encontró un puesto para enseñar matemáticas en un colegio cerca de Zúrich. Para celebrarlo la pareja se fue de viaje a los Alpes. Mila quedó embarazada en esta excursión.

En julio de 1901, embarazada de tres meses, Mila volvió a suspender el examen. Esto supuso el fin de la carrera académica de Mila, y la imposibilidad de conseguir su habilitación como profesora de secundaria. Se fue a casa de sus padres, donde dio a luz a su hija “ilegítima”, Lieserl, en febrero de 1902. Mientras tanto, Einstein había conseguido un empleo con algo de porvenir en la Oficina Federal de Patentes en Berna.

Poco después la pareja se reunía en Berna, dejando a Lieserl con los abuelos maternos, y se casaba el 6 de enero de 1903 en una ceremonia civil en la que los únicos asistentes fueron los contrayentes y dos amigos de Einstein y Mila, Conrad Habitch y Maurice Solovine. Einstein después diría que se casó por su “sentido del deber”. No pasa mucho tiempo hasta que Mila regresa a Hungría y vuelve a Berna sin su hija. El rastro de la hija de Einstein se pierde para siempre, dada probablemente en adopción. Einstein nunca la conoció.

En el otoño de 1903, la pareja se mudó al más famoso de los siete apartamentos en los que vivió en Berna, el que hoy es un museo, la Einsteinhaus. Mientras Einstein daba vueltas en su cabeza a cuatro nuevas teorías físicas que verían la luz en 1905, Mila quedaba embarazada de nuevo. El 14 de mayo de 1904 nacía Hans Albert.

La familia Einstein hizo un viaje a la casa de la familia de Mila en el verano de 1905. Era la primera vez que Einstein se encontraba con sus suegros. Por aquello de ser agradable le dijo a Milo, su suegro: “Mila resuelve todos mis problemas matemáticos”.

Fueron frases como esta y la cacareada habilidad matemática de Mila lo que dio pábulo a especulaciones en los años 80 y 90 de que fue Mila la verdadera autora de las teorías [plural] de la relatividad de Einstein. Démonos cuenta de que los acontecimientos narrados hasta ahora no parecen que pudiesen predisponer a Mila a ser especialmente activa en la investigación de primera línea en física. Además, ¿por qué la relatividad y no el efecto fotoeléctrico (recordemos, por el que recibiría Einstein el Nobel) o el movimiento browniano? Veremos a continuación que Mileva no podría haber contribuido a la teoría general. Hoy día nadie, salvo aquellas personas más interesadas por la ideología que por los hechos, apoyan esta idea.

La pareja no era especialmente feliz. Y cometió el error que muchas parejas cometen intentando salvar el matrimonio: otro hijo. En el verano de 1910 nació Eduard. Pero esta felicidad fugaz duraría poco. Sucesivas mudanzas a Praga, vuelta a Zúrich y, finalmente, Berlín hicieron que Mila se sintiese más y más sola y miserable. Einstein viajaba sin parar y evitaba volver a casa.

Einstein siempre se sintió muy atraído (valga el eufemismo) por determinado tipo de mujeres. Su recientemente adquirida fama le resultaba muy útil para conseguir nuevas amantes. En 1912 [la foto que ilustra este texto es de este año], comenzó una relación estable con su prima Elsa. Mila lo sospechó desde el principio, Einstein tampoco ponía demasiado cuidado en ocultarlo. Mila exigió que Einstein abandonase la casa. Michele Besso acudió a Berlín para acompañarla a ella y a sus hijos de vuelta a Zúrich.

En febrero de 1916, recién presentadas las ecuaciones de campo de la relatividad general, Einstein propone por primera vez el divorcio. Mila, con 41 años, sufre varios ataques al corazón. A efectos prácticos, el matrimonio ha acabado y Einstein ya vive con Elsa y las hijas de esta. Finalmente, el 14 de febrero de 1919 el divorcio es una realidad. En el acuerdo final, la pareja establece que, en el caso de que a Einstein le concedan el Nobel, él retendrá la medalla y el diploma, pero que el dinero será para ella y los niños, que es lo que finalmente ocurriría. De nuevo, esto se ve por algunos como otro indicio de que Mila habría participado de alguna manera en las teorías físicas de Einstein. Muchos olvidan acudir en este punto, una vez más, a las fuentes: la disposición crea con el dinero del premio, si llega, un fondo para sus hijos, del que la madre puede disponer con autorización expresa previa de Einstein, solo teniendo libertad para disponer de los intereses que genere. Más que un reconocimiento de mérito parece más bien la preocupación por asegurar el futuro de los hijos, haga lo que haga la madre o le pueda ocurrir al padre.

Poco antes de que Einstein abandonase Europa para no volver, en 1933, Einstein y Mila volvieron a verse después de 16 años, por última vez. Einstein fue a visitar a su hijo Eduard, esquizofrénico, que estaba internado en una institución mental. La relación con Einstein y Elsa, que le acompañó, fue correcta aunque distante.

Mila moriría en Zúrich en agosto de 1948. Nunca publicó ningún trabajo científico.

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance

Una versión anterior de este artículo se publicó en Experientia Docet el 13 de diciembre de 2009.

El artículo Einstein y Mileva Marić se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Un linaje completo de los virus de la gripe podría haberse extinguido por la pandemia de COVID-19

La irrupción del virus SARS-CoV-2 en el año 2019 ha provocado una de las mayores crisis sanitarias globales en la historia reciente y causado infinidad de cambios socioeconómicos en todo el planeta. Unos cambios cuyas consecuencias a largo plazo aún no somos capaces de vislumbrar con nitidez. Mientras multitud de personas y medios de comunicación centraban su atención, con preocupación, en cada nueva variante del coronavirus y sus consecuencias sobre la salud, una anomalía microbiológica tenía lugar en el mundo, alejada de los focos mediáticos: un linaje completo de los virus influenza responsables de la gripe, el linaje B/Yamagata, podría haberse extinguido. En otras palabras, un grupo de variantes de virus de la gripe, estrechamente relacionados entre sí al proceder de un ancestro común, podría haber desaparecido y dejado de afectar para siempre a la especie humana. De esta forma, solo tres grupos principales de virus de la gripe seguirían con nosotros provocando epidemias cada año, los subtipos H1N1 y H3N2 de los virus influenza A y el linaje Victoria de los virus influenza B.

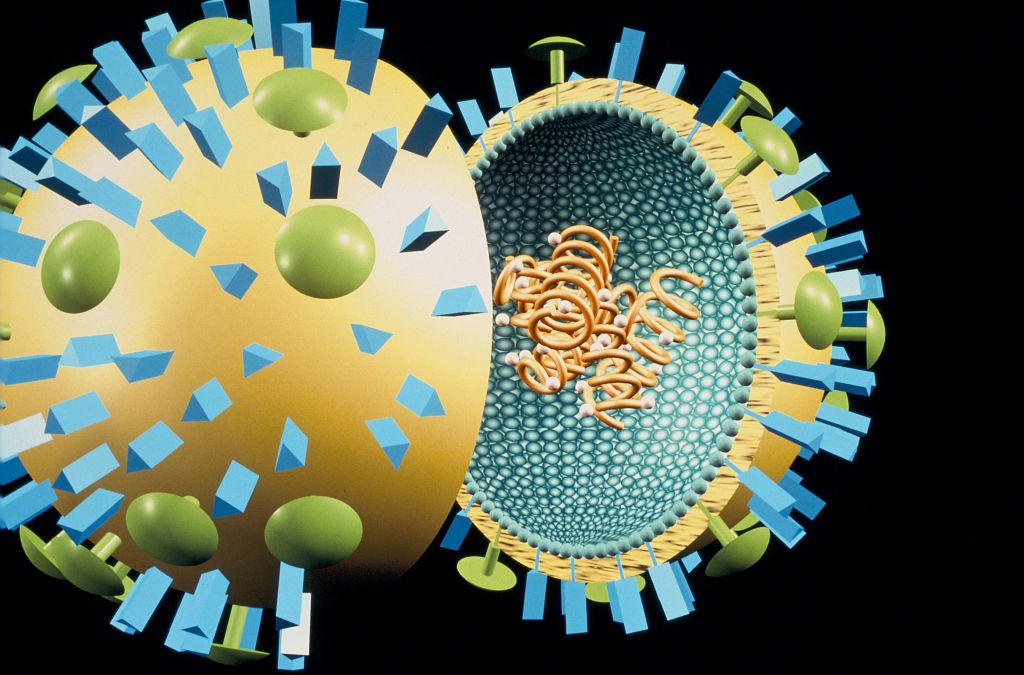

Imagen digital de un modelo de ortomixovirus, el tipo de virus responsable de la gripe. Fuente: Sanofi Pasteur – flickr CC BY-NC-ND 2.0

Imagen digital de un modelo de ortomixovirus, el tipo de virus responsable de la gripe. Fuente: Sanofi Pasteur – flickr CC BY-NC-ND 2.0La pandemia de COVID-19 ha provocado un fenómeno global de evolución a cámara ultrarrápida y selección natural entre los virus, esas entidades en el limbo entre la vida y la muerte. Así, mientras el SARS-CoV-2 se expandía por el mundo y surgían nuevas variantes que se reemplazaban entre ellas según su capacidad para infectar y transmitirse y según los comportamientos de las poblaciones humanas, la circulación de los virus de la gripe A y B se restringía de forma drástica; hasta tal punto que no hubo prácticamente epidemias de gripe invernales en los años 2020 y 2021. Además, la diversidad genética de los virus influenza cayó en picado en dichos años. Las diversas medidas sanitarias (mascarillas, distancia de seguridad, confinamientos, ventilación, higiene de manos, restricciones en los viajes…) que se tomaron para prevenir avalanchas de casos graves de COVID-19 en los hospitales no sirvieron para arrinconar al SARS-Co-V-2, pero sí a diversos virus de la gripe.

Los científicos llevan años investigando si el linaje Yamagata de la gripe sigue con nosotros, entre los humanos, agazapado en algún rincón del mundo. A pesar de los esfuerzos, desde abril de 2020 hasta ahora no se han encontrado pruebas fiables de su existencia. La vigilancia epidemiológica de los virus de la gripe a través de FluNet, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa de la detección de 30 casos de gripe por el linaje B/Yamagata desde abril hasta finales de 2021 y de 38 en 2022. Un número ínfimo, si se compara con los miles y miles de casos que se identificaban cada año antes de la llegada de la pandemia. No obstante, los investigadores creen que estos casos aislados no son, en realidad, pruebas de que el linaje Yamagata siga con nosotros, sino que reflejan la detección de virus atenuados o inactivados derivados de este linaje, empleados en las vacunas contra la gripe.

La extinción del linaje Yamagata no es una mera curiosidadLa extinción del linaje Yamagata no es una mera curiosidad, podría suponer también un feliz acontecimiento para la humanidad. Por un lado, si se confirma que este grupo de virus ha desaparecido, esto significaría que existen menos variantes de la gripe circulando por el mundo, provocando epidemias y mutando para originar otras variantes, alguna de las cuales podrían ser más virulentas. Por otro, que el grupo de potenciales virus de la gripe que podrían atacar a las personas se reduzca podría ser una oportunidad para mejorar la eficacia de las vacunas anuales contra la gripe.

A lo largo del mundo se han popularizado las vacunas trivalentes y tetravalentes que protegen contra tres o cuatro tipos de virus de la gripe respectivamente. En ambos tipos de vacunas se incluyen uno o dos linajes de los virus influenza B, en el que se encuentra el linaje B/Yamagata y el linaje B/Victoria. Dado que cada año se intenta predecir cuáles serán los virus de la gripe que predominen por cada hemisferio, eliminar al linaje Yamagata supone centrarse mejor en el resto de virus. Sin embargo, aún es pronto para descartar a este grupo de virus de forma definitiva de las vacunas. Si este linaje volviera a hacer acto de presencia, la pérdida de inmunidad a lo largo del tiempo podría provocar más casos graves y más muertes entre la población vulnerable. Por ahora, la vacuna antigripal tetravalente que se está administrando en España para la temporada 2022-2023 incluye el linaje Yamagata.

Solo el tiempo y los sistemas de vigilancia de los virus de la gripe podrán confirmarnos en un futuro próximo si el linaje Yamagata se ha extinguido definitivamente. A diferencia del resto de extinciones que la humanidad ha provocado a lo largo de su historia, mermando la biodiversidad y los ecosistemas, esta sería una buena noticia para nosotros.

Para saber más:

Efectos colaterales de la Covid-19

Sobre la autora: Esther Samper (Shora) es médica, doctora en Ingeniería Tisular Cardiovascular y divulgadora científica

El artículo Un linaje completo de los virus de la gripe podría haberse extinguido por la pandemia de COVID-19 se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

ZientZinema 3: El mundo del silencio

Título original: Le Monde du silence. 1956. 86 min. Francia. Documental. Dirección: Jacques-Yves Cousteau y Louis Malle. Guión: Jacques-Yves Cousteau. Música: Yves Baudrier. Fotografía: Jacques-Yves Cousteau y Louis Malle. 1957: Oscar Mejor Documental. 1956: Cannes: Palma de Oro.

A 50 metros de la superficie, los hombres filman una película. Provistos con escafandras autónomas de aire comprimido, se sienten libres de la gravedad, evolucionan libremente.

Primer párrafo de El mundo del silencio.

[Documental es] “todo método de registrar en celuloide cualquier aspecto de la realidad interpretado bien por la filmación de hechos o por la reconstrucción veraz y justificable, para apelar a la razón o a la emoción, con el propósito de estimular el deseo y ampliar el conocimiento y la comprensión humanos, y plantear sinceramente problemas y soluciones en el campo de la economía, la cultura y las relaciones humanas”.

World Union of Documentary, 1948.

Aclamado documental sobre las profundidades submarinas del pionero Jacques-Yves Cousteau (1910-1997) y dirigido por él y por el más tarde reputado director francés Louis Malle (entonces era un estudiante de cinematografía y tenía 23 años). Los autores descubrieron al gran público el colorido del fascinante mundo de las profundidades marinas como nunca antes nadie lo había visto.

El documental se estrenó en París el 26 de mayo de 1956 y, unos meses después, el 25 de septiembre, Basley Crowther, crítico de cine del New York Times, publicó en el periódico una reseña. Es un ejemplo de cómo la recibió el público.

Para Crowther supone un momento de emociones y maravillas y escribe que es el documental más hermoso y fascinante de su tipo jamás filmado, una película de aventuras marinas que es la experiencia de contemplar y admirar maravillas. El único problema para Crowther es que le dan ganas de ponerse una escafandra autónoma y lanzarse al mar.

Antes del comandante Cousteau, no se conocía más que la superficie del océano y sus profundidades constituían un mundo desconocido y amenazador solo vislumbrado por algunos como, por ejemplo, los pescadores de esponjas que filma Louis Malle.

Solamente unos años antes, en 1954, se había estrenado un documental sobre el mundo submarino. El director era el italiano Folco Quilici, se tituló Sesto Continente, y nunca alcanzó la fama de El mundo del silencio. Es un film interesante y muy informativo, que se puede ver en YouTube. Hay que recordar que Folco Quilici ganó la Concha de Plata del Festival de San Sebastián en 1959 con la película De los Apeninos a los Andes.

Gracias a sus inventos, su pasión por el mar, los viajes y el cine, su dominio del mundo de los medios de comunicación y un agudo sentido de los negocios, Jacques-Yves Cousteau ha hecho que millones de personas descubrieran el mundo del silencio a través de numerosas películas y libros. En su haber está también haber logrado que muchos países del globo se preocupen por la ecología, la protección de la Tierra, los océanos y las especies vivas.

Jacques-Yves Cousteau nació en París en 1910. Cuando tenía 10 años su padre se trasladó por trabajo y con su familia a Nueva York donde el joven Jacques se educó. A su vuelta de Estados Unidos, en 1938, terminó sus estudios en la Escuela Naval de Brest e ingresó en la Escuela de Aviación Marítima. Quería ser piloto pero sufrió un grave accidente de tráfico que le dañó su brazo derecho. Para su recuperación, el médico le recomendó la natación. En Marsella probó las gafas que utilizaban los pescadores de perlas de Filipinas y, así, descubrió el mundo submarino.

La película se basa, en parte, en el libro del mismo título publicado en París por Cousteau, Frédéric Dumas y el periodista James Duggan tres años antes de la película, en 1953. Relata la historia de Cousteau y la pesca submarina en Toulon durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, la invención de la escafandra autónoma con Emile Gagnan con la patente presentada del llamado AquaLung, en 1943, la llegada del Calypso en 1950 y los primeros viajes de exploración en el barco.

El Calypso, un antiguo dragaminas de la Royal Navy que se utilizaba como ferry, fue comprado por el millonario británico Thomas Loel Guinness y donado por un franco a Cousteau. Viajó desde 1954 y por dos años por el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano Índico y el Golfo Pérsico. Era un barco de 360 toneladas y 42.7 metros de eslora.

Las filmaciones se hicieron con la escafandra autónoma de 1943, las cámaras submarinas diseñadas y fabricadas por André Laban, Claude Strada y Armand Davso , y la ayuda de los primeros scooters submarinos. Era el mundo submarino en color y con imágenes rodadas hasta los 75 metros de profundidad.

Como ocurre en tantos documentales, en aquellos viajes que duraron dos años, se rodaron 25 kilómetros de película que quedaron en 2500 metros en montaje final de la película.

En ella se incluyen algunas escenas muy criticadas según los criterios actuales de respeto y defensa de la naturaleza. Métodos y técnicas de exploración que ahora se ven arcaicas, desfasadas e incluso escandalosas: masacre de tiburones, dinamita en los arrecifes, sacrificio de un cachalote por un error negligente, destrucción de corales, el trato al mero Jojo o la diversión con las tortugas, … Son escenas, como escribe Phillip Duncan, de la Universidad de Oregon, habituales de aquellos años en documentales o películas de ficción sobre la naturaleza como, por ejemplo, los safaris en las colonias británicas de África Oriental. Recuerdan la curiosidad depredadora de nuestra especie y, también, los métodos de la incipiente investigación científica del mar por inmersión.

Cousteau no era un científicoCousteau no era un científico, era un militar explorador y aventurero que hasta la década de los setenta se movía en un entorno que no había comenzado un acercamiento crítico a la naturaleza. En aquellos años, o poco después, aparecen la preocupación por la biodiversidad, la sobreexplotación pesquera, la contaminación o la destrucción de hábitats. Por todo ello, esta película es el documento de una época y no es una obra fácil para espectadores delicados de nuestro tiempo.

El documental tiene una doble función, informativa y recreativa. Para Bienvenido León, de la Universidad de Navarra, es una construcción con la que el cineasta dirige nuestra atención hacia determinados aspectos de la realidad, a través de un proceso de argumentación. Y, según Bill Nichols, de la Universidad de San Francisco, en el proceso se puede reproducir el mundo con total fidelidad con la realidad condensada, dramatizada, realzada y, siempre, modificada.

Y, según aclara, María Purificación Subires, de la Universidad de Málaga, su objetivo principal es la realidad. Es, en términos cinematográficos, la no ficción. Tiene, por supuesto, el carácter creativo que le dan sus autores, los documentalistas, pero se debe regir por unas normas éticas. Es un género que se basa en historias personales y en testimonios reales y trata de los hechos en profundidad.

Debe cumplir un compromiso con quienes participan en el documental: protagonistas, testigos, expertos, todos los que se prestan a aparecer ante la cámara. Todos ellos esperan que su testimonio se trate con respeto y honestidad.

En segundo lugar, si se manipula o adultera la realidad con una visión sesgada de los hechos, el autor no cumple con el compromiso ético que se merece la audiencia. La elaboración del documental exige seleccionar, como hicieron Cousteau y Malle en El mundo del silencio, parte del material filmado que se elige y, habitualmente, mucho se desecha. Y en la selección se debe evitar manipular la realidad.

El principio máximo de un documental divulgativo es la veracidad. No puede ser sesgado o, si se quiere, propagandístico aunque es habitual que así sea utilizado como se sigue haciendo en la actualidad. En todo caso, si el documentalista tiene determinadas ideas o intereses y ello orienta la historia y como la expone, debe decirlo al público. Lo mismo debe hacer si el documental expone las ideas subjetivas del autor sobre el asunto que trata. El documental cumple siempre una tarea importante que es promover el interés del público por su contenido y, en concreto y según el caso, por la ciencia.

Con la competencia entre cadenas de televisión, los documentales se han convertido, como escribe Bienvenido León, en programas de “entretenimiento basado en hechos reales”. En un documental científico puede ser problemático compaginar el interés del espectador con el rigor científico en el contenido. Quizá signifique perder la información con contenido científico y convertirse en un mero espectáculo.

Uno de los principios en que se debe basar la producción de un documental científico es mantener el rigor o, si se quiere, la ética de la verdad que pide Subires.

Fue Carl Plantinga en 2007 quien escribió que el autor de un documental “debe buscar la verdad o, al menos, intentarlo, por muy complicado que sea en la práctica contar y mostrar lo que es veraz”. Y añade que “en el mismo momento en que una cinta recibe la calificación de documental, surge un contrato implícito entre el realizador y los espectadores mediante el cual la audiencia recibe como verídicas, es decir, verdaderas y exactas, las imágenes y el sonido, las afirmaciones y la informaciones”.

También Plantinga menciona a los protagonistas de los documentales y dice que la película “los caracteriza ya que les construye una imagen y les proporciona una identidad más que simplemente ofrecer un testimonio claro de quiénes son dichos protagonistas”. Además, “la necesidad de seleccionar y, en consecuencia, eliminar, de hacer hincapié en un aspecto o en otro, de introducirse en la historia y de presentar un enfoque significa que la caracterización de las personas que hace un documental es, de algún modo, una construcción”.

En conclusión, no hay que olvidar que el documental es una interpretación creativa de la realidad. No es la propia realidad pues no es posible mostrarla al completo. Como cita Subires a Michael Rabiger, el documental “debería tocar nuestros corazones, no solo nuestros cerebros. Su objetivo es informarnos sobre algo, y también cambiar lo que sentimos sobre ello”.

Referencias:

Barrouw , E. 1996. El documental. Historia y estilo. Ed. Gedisa. Barcelona. 358 pp.

Calvo Hernando, M. 1997. Cousteau regresa al mundo del silencio. Chasqui 60: 49-50.

Crowther, B. 1956. Screen: Beautiful Sea: “Silent World” opens at the Paris here. New York Times September 25.

Duncan, P.D. 2018. (Science) fiction: Genre hybridization in Jacques-Yves Cousteau and Louis Malle’s The Silent World (1956). Journal of Popular Film and Television 46: 108-117.

Egerton, F.N. 2017. History of Ecological Sciences, Part 58B: Marine Ecology, mid-1920s to about 1990: Carson, Riley, Cousteau, and Clark. Bulletin of the Ecological Society of America 98: 113-149.

Herrera, G. 2017. El mundo submarino de Louis Malle y Jacques-Yves Cousteau. El Espectador Imaginario Blog marzo nº 80.

León, B. 2002. La divulgación científica a través del género documental. Una aproximación histórica y conceptual. Mediatika 8: 69-84.

León, B. 2010. La ciencia en imágenes. Construcción visual y documental científico. ArtefaCTos 3: 131-149.

Mamblema Agüero, R. 2012. Las nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo. Tesis Doctoral. UIC. Barcelona.

Martí, O. 1997. Cousteau entra en el mundo del silencio. El País 26 junio.

Morton, M.Q. 2015. Calypso in the Arabian Gulf: Jacques Cousteau’s undersea survey of 1954. Liwa Journal of the National Archives Abu Dhabi 7: 3-28.

Nichols, B. 1997. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Ed. Paidós Ibérica. Barcelona. 389 pp.

Plantinga, C. 2007. Caracterización y ética en el cine documental. Archivos de la Filmoteca 57-58: 46-67.

Subires Mancera, M.P: 2021. ¿Están obligados los documentales a contar la verdad? The Conversation 16 septiembre.

Wikipedia. 2021. El mundo del silencio. 3 octubre.

Para saber más:

En lo más recóndito de nuestro planeta

¿Qué hay más allá de la orilla del mar?

Sobre el autor: Eduardo Angulo es doctor en biología, profesor de biología celular de la UPV/EHU retirado y divulgador científico. Ha publicado varios libros y es autor de La biología estupenda.

El artículo ZientZinema 3: El mundo del silencio se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Naukas Pro 2022: ¿Cómo adaptamos las ciudades al cambio climático?

Las variaciones climáticas son fenómenos que se han repetido a lo largo de la historia del planeta y de la humanidad, y que han llegado a crear y a extinguir culturas y ecosistemas completos. Sin embargo, nunca antes el ser humano había tenido tanto protagonismo y responsabilidad en el cambio climático que vivimos desde hace más de un siglo. Tampoco había contado con tantas herramientas como las que dispone en la actualidad para analizarlo e incluso hacerle frente.

Solo tenemos que recordar las temperaturas extremas que hemos sufrido este mismo verano, hace apenas unos días, y que nos han obligado a fijarnos unas estrategias de adaptación a nivel individual. Pero, ¿qué ocurre en las ciudades? ¿Cómo se escalan estas estrategias a nivel urbano? ¿Cómo pueden adaptarse las ciudades al cambio climático y evaluar su adaptación al nuevo escenario?

Las urbes se han convertido en las verdaderas protagonistas del cambio climático, aunque de forma indirecta: su papel aglutinante de grandes concentraciones humanas, su enorme consumo de energía y de recursos, y el carácter crítico de sus infraestructuras las han convertido en un polo de atención específico en términos de gestión de riesgos y de planificación urbana. Según datos de Naciones Unidas, desde 2007 las ciudades acogen a más de la mitad de la población mundial, y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% para 2030.

La responsable del Grupo de Investigación sobre Adaptación de Basque Centre for Climate Change (BC3), Marta Olazabal, abordó el jueves 15 de septiembre este fenómeno global en el marco de Naukas Pro en el Palacio Euskalduna de Bilbao, para responder a algunas de estas preguntas.

Olazabal explicó que en la actualidad miles de ciudades por todo el planeta trabajan de forma activa para adaptarse a este escenario con estrategias encaminadas a controlar las emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales fuentes del calentamiento global. La investigadora explicó que el objetivo de su investigación consiste precisamente en medir el progreso de estas acciones, un extremo que resulta especialmente complejo por la existencia de múltiples métricas; porque se trata de una evaluación local y que, por lo tanto, está condicionada por su contexto, y porque sus beneficios no son universales.

Progreso, clave para la adaptaciónEn cualquier caso, Marta Olazabal explicó que resulta prioritario a nivel global evaluar cómo progresan las urbes en su proceso de adaptación al cambio climático, una labor que, por el momento, se encuentra en fase “embrionaria” porque las ciudades “están experimentando con diferentes aproximaciones y aprendiendo sobre la marcha”.

La investigadora constató la importancia que tiene comprender “las dinámicas de estos impactos”; saber “cómo afectan a nuestras urbes”, y determinar “qué podemos hacer para prepararnos” ante este desafío. “También resulta crítico entender cómo nuestras dinámicas sociales y económicas y el diseño urbano influyen e incluso agravan de forma significativa los impactos ambientales y climáticos”, explicó la investigadora para, a continuación, lanzar una pregunta al aire: “Actualmente miles de ciudades y pueblos planifican y diseñan políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, pero ¿serán estas políticas eficaces? ¿Cómo saber si lo estamos haciendo bien?”.

Para responder a estas preguntas la investigadora trazó las líneas maestras del proyecto Imagine Adaptation, que ella misma pondrá en marcha y dirigirá a partir del próximo mes de noviembre.

Se trata de una ambiciosa iniciativa que ha recibido 1,5 millones de euros de financiación del European Research Council, que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años. Su objetivo consiste en “realizar un avance pionero en la ciencia de la adaptación a través de propuestas concretas que permitirán evaluar el progreso de la adecuación al cambio climático en las ciudades”.

Esta iniciativa pretende contribuir a que los pueblos y ciudades desarrollen políticas efectivas de aclimatación al nuevo escenario, monitorizar su progreso, evaluar sus resultados y aprender de las acciones que llevan a cabo para minimizar las vulnerabilidades urbanas frente a este fenómeno desde el punto de vista social, ambiental y económico. Es decir, poner los medios necesarios para “incrementar la capacidad de resiliencia urbana”.

El cambio climático es un fenómeno global que se ha recrudecido por efecto de la acción del ser humano desde el arranque de la revolución industrial. Desde finales del siglo XIX, la temperatura media de la Tierra ha aumentado 1,2oC a consecuencia de la actividad humana y ha contribuido a dibujar una tendencia alcista que todavía no ha finalizado. Según las predicciones climáticas de la Organización Meteorológica Mundial, entre 2020 y 2024 se espera que esta temperatura crezca al menos 1oC más que el crecimiento registrado en los niveles preindustriales, e incluso existe un 20% de probabilidades de que ese crecimiento ronde los 1,5oC, un alza desmesurada para un periodo de tiempo tan corto. A consecuencia de este ascenso el planeta ya ha comenzado a sufrir temperaturas extremas, precipitaciones intensas, una subida generalizada del nivel del mar, sequías, etc., fenómenos que empeorarán con el paso del tiempo.

La lucha contra el cambio climático y sus consecuencias inspiran una parte importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que preside la edición Naukas Pro de este año.

Si no ve correctamente el vídeo use este enlace.

Para saber más:

Certezas e incertidumbres sobre el cambio climático

Crónica de Roberto de la Calle / GUK

El artículo Naukas Pro 2022: ¿Cómo adaptamos las ciudades al cambio climático? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Las dosis de pesticidas dependen del tipo de suelo

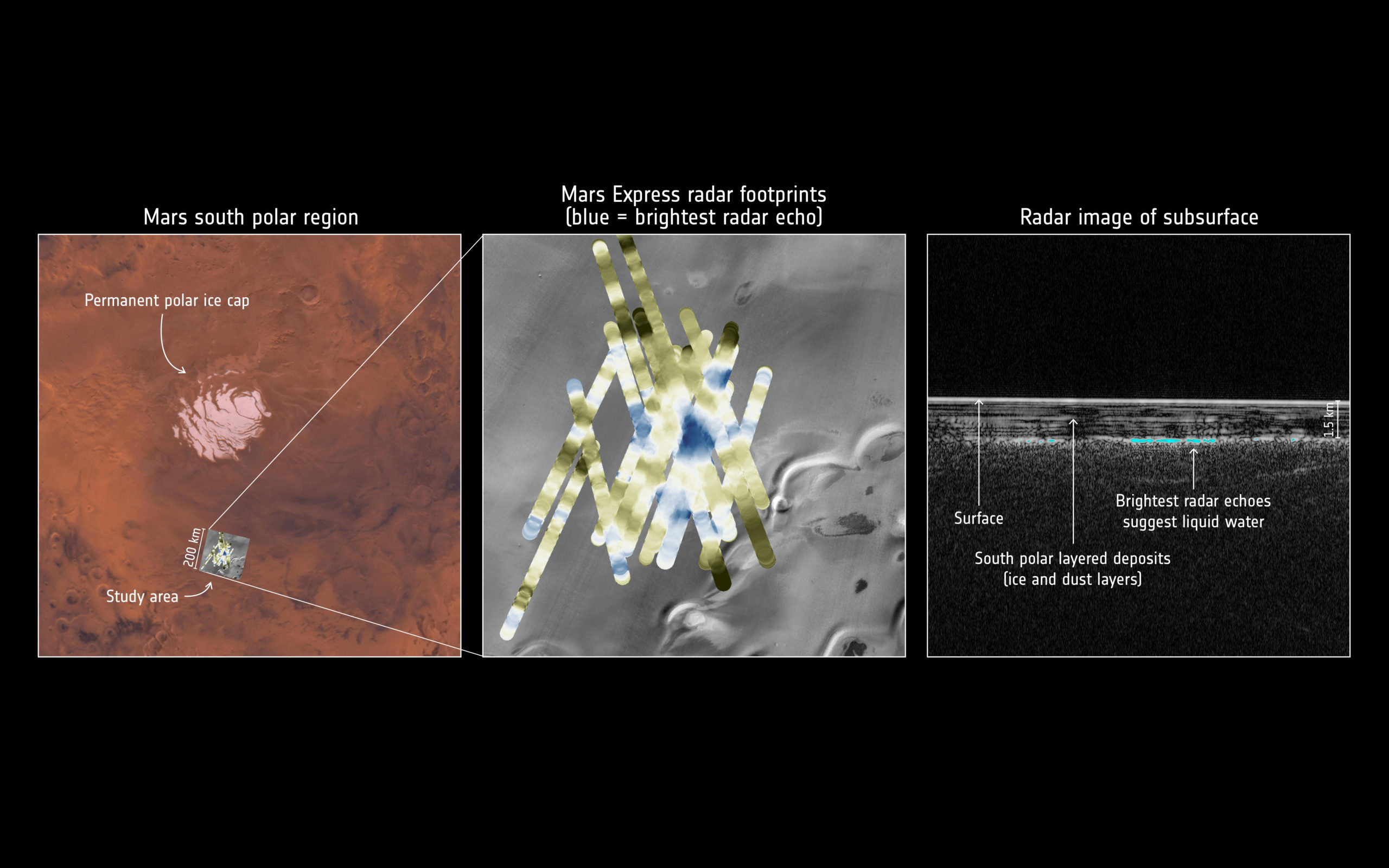

Miembros del Grupo de Biología Celular en Toxicología Ambiental de la UPV/EHU han investigado cómo mejorar el modelo PERSAM utilizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en la regulación de plaguicidas. Han analizado los riesgos que provocan cuatro pesticidas en dos tipos de organismos del suelo en el norte, centro y sur de Europa.

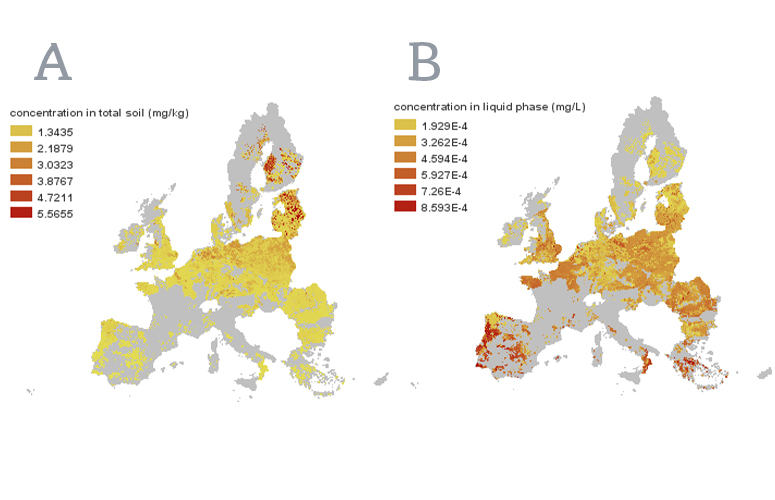

Mapas de distribución de las concentraciones observadas en el suelo (A) y en las aguas de los poros del suelo (B) (a una profundidad de 1 cm) tras la aplicación del producto fitosanitario esfenvalerato. Se observan diferencias en las concentraciones de los dos tipos de compartimento, así como diferencias de concentración entre diferentes regiones, aunque la aplicación del producto fitosanitario en Europa haya sido similar.

Mapas de distribución de las concentraciones observadas en el suelo (A) y en las aguas de los poros del suelo (B) (a una profundidad de 1 cm) tras la aplicación del producto fitosanitario esfenvalerato. Se observan diferencias en las concentraciones de los dos tipos de compartimento, así como diferencias de concentración entre diferentes regiones, aunque la aplicación del producto fitosanitario en Europa haya sido similar.La aplicación de productos fitosanitarios puede causar efectos en algunos organismos del suelo contra los que no van dirigidos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, que regula las prácticas agrícolas, incluido el uso de productos fitosanitarios en la Unión Europea) desarrolló hace unos años una guía y una herramienta informática denominada Persistence in Soil Analytical Model (PERSAM), para realizar evaluaciones de la exposición en el suelo, es decir, PERSAM ayuda a calcular la concentración que cabría esperar de una determinada aplicación de pesticidas. “Ahora hemos conseguido extrapolar los riesgos potenciales de estas concentraciones y los factores que influyen en ese riesgo, no solo considerando las condiciones del suelo, sino también el tipo de cosecha y el tipo de pesticida empleado”, explica el profesor de la UPV/EHU Manu Soto.

Las características del suelo y las variables ambientales varían a lo largo del eje latitudinal que atraviesa el continente europeo. “Si la toxicidad es diferente en función de las características de los suelos, no se puede seguir la lógica de la aplicación de una única dosis en toda Europa, ya que una dosis puede no tener ningún efecto en Suecia, pero sí en España o Francia, por ejemplo. La EFSA quería hacer esa diferenciación, y se pusieron en contacto con nuestro grupo porque era indispensable desarrollar un método de evaluación basado en el paisaje que contemplara la variabilidad regional”, detalla Erik Urionabarrenetxea, investigador de la UPV/EHU.

Un tipo de organismo para cada compartimento del sueloAsí, miembros del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal han investigado el efecto que tienen cuatro pesticidas en dos tipos diferentes de organismos en distintos puntos del norte, centro y sur de Europa. El estudio se ha realizado con lombrices y colémbolos (una clase artrópodos hexápodos), debido a que las lombrices se ven afectadas por la contaminación existente en el suelo y los colémbolos por la contaminación presente en los poros acuosos del suelo. “En función de la alimentación y necesidades de cada organismo, unos son más vulnerables que otros a la contaminación presente en uno u otro compartimento del suelo”. El equipo investigador considera que hay que tener en cuenta muchos factores en el cálculo del riesgo.

El equipo ha comprobado que los riesgos derivados de las concentraciones varían mucho de un compartimento del suelo a otro. Han señalado que esta cuestión debería tenerse en cuenta a efectos del ajuste de la normativa, así como las posibles variabilidades del paisaje entre las distintas eurorregiones. “De norte a sur de Europa se observa una gran variabilidad, pero también dentro de cada región”, apuntan. En cuanto al tipo de pesticidas, también han observado que “las características de los pesticidas influyen en gran medida en su reparto en cada uno de los compartimentos”.

“Se trata de calcular mejor el riesgo, y no quedarse solo con las concentraciones, ya que pueden ser muy variables. Es importante fijarse en los efectos tóxicos que producen estas concentraciones, en sus efectos potenciales y en los riesgos que ello supone, para su posterior aplicación a las prácticas agrícolas —indican los investigadores—. Plantear la necesidad de tener en cuenta las características del suelo es un gran avance, ya que hasta ahora no se tomaba en consideración”. El equipo continúa trabajando en este campo: “Ahora estamos analizando el impacto que tendría todo esto desde un punto de vista ecológico”.

Para saber más:

Trigos de alto rendimiento capaces de inhibir la nitrificación del suelo

Buscando centinelas ambientales para las costas de Nicaragua

Qué puedes hacer tú para proteger a las abejas

Referencia:

Erik Urionabarrenetxea, Carmen Casas, Nerea Garcia-Velasco, Miguel Santos, Jose V. Tarazona, Manu Soto (2022) Predicting environmental concentrations and the potential risk of Plant Protection Products (PPP) on non-target soil organisms accounting for regional and landscape ecological variability in european soils Chemosphere doi: 10.1016/j.chemosphere.2022.135045

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa

El artículo Las dosis de pesticidas dependen del tipo de suelo se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Figuras de Chladni que parecen magia en ‘Los anillos de poder’

Entonces les dijo Ilúvatar: —Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una Gran Música […]. Yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción.

Entonces las voces de los Ainur, como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una Gran Música; y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar; y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el Vacío, y ya no hubo Vacío.

J.R.R. Tolkien, El Silmarillion1.

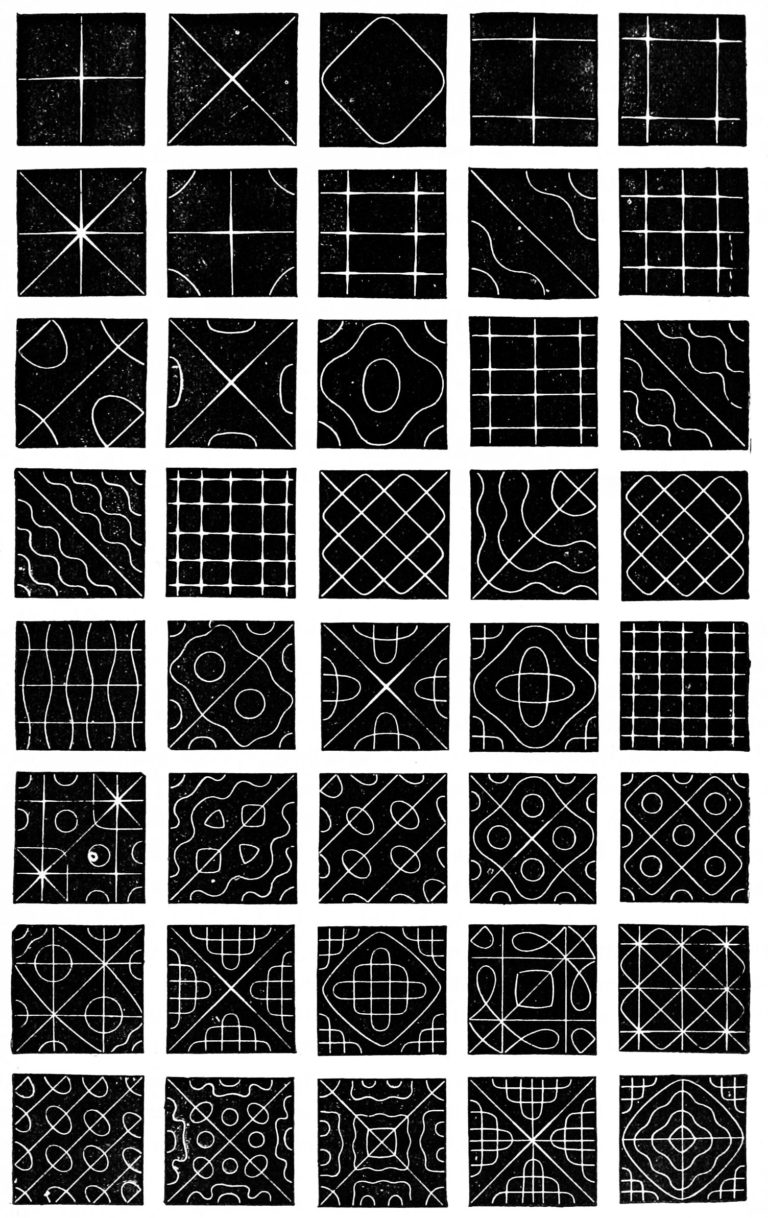

Figuras de Chladni. Fuente: Wikimedia Commons

Figuras de Chladni. Fuente: Wikimedia CommonsLos fans de El señor de los anillos estamos de enhorabuena. Amazon ha estrenado una nueva serie basada en El Silmarillion y otros anexos de la novela de Tolkien, y decir que el resultado es visualmente impactante es quedarse corto. Los anillos de poder está llena de detalles que recrean el universo de Tolkien en todo su esplendor. Panoramas de ciudades que se elevan sobre las montañas, esculturas gigantes, armaduras de marfil, elfos y minerales mágicos arrancados de la roca por esforzados enanos… todo es tan bonito y la fotografía es tan envolvente, que casi da pena ver la serie en una pantalla de televisión.

Entre semejante colección de oro, fantasía y efectos especiales, lo que yo no esperaba encontrarme era una clase de acústica, ciertamente. ¡Pero así ha sido! Para diseñar los títulos de crédito de la serie, sus creadores se han inspirado en la física del sonido, en figuras de Chladni concretamente. Y no es una decisión casual, ni una referencia gratuita. Esta decisión creativa está llena de poesía y hunde sus raíces en el simbolismo de la literatura de Tolkien. Hoy te voy a explicar por qué.

La secuencia consiste en una serie de runas que danzan acompañadas por la música de Howard Shores. Nada le gustaba más a Tolkien que unas buenas runas. Inventó alfabetos enteros llenos de símbolos para arropar su mundo de fantasía y darle un aire mitológico. En los créditos, estos símbolos se suceden en una sinuosa animación. Están formados formadas por granos de arena que vibran y se estremecen, se juntan para dar forma a cada runa y se vuelven a disolver. Su baile huele a tierra, a fuerzas elementales y a magia. Pero en realidad, es un movimiento que todos podemos observar en el mundo real, sin necesidad de anillos mágicos, orcos, ni maleficios: lo que vemos son ondas de sonido sobre una superficie en vibración.

Fue Ernst Chladni el primero en describir con precisión este fenómeno2. Y no, Chladni no es el nombre de ningún elfo, aunque lo podría parecer. Se trata de uno de los padres de la acústica, un erudito alemán que a finales del siglo XVIII emprendió una serie de experimentos para poder visualizar y entender mejor el sonido. Chladni eligió distintas planchas de cristal y de metal y espolvoreó arena sobre su superficie. Luego, las hizo vibrar con ayuda de un arco de violín. Cuando la plancha metálica alcanzaba ciertas frecuencias (las frecuencias correspondientes a sus sus modos normales), de repente, las partículas de arena se reordenaban como por arte de magia, formando patrones hermosamente simétricos. “Imagina mi asombro al ver este fenómeno que nunca nadie había visto antes”3 escribiría Chladni casi veinte años después.

En su tiempo, las figuras de Chladni lo lanzaron al estrellato, y el erudito se convirtió en una suerte de “físico ambulante”, de gira por toda Europa para enseñarle al mundo sus sonidos de arena. Hoy esas formas vibrantes y sinuosas siguen resultando hipnotizantes. Pero los creadores de los créditos de Los anillos de poder no las eligieron únicamente por su atractivo visual. Tienen un significado literario mucho más profundo este contexto, porque en el universo de Tolkien, el dios Ilúvatar crea el mundo con ayuda de los Ainur, ¡a partir de la música!

Así lo explican en su web Plains of Yonder, el estudio de cine responsable de la secuencia de créditos: “Nos propusimos retratar un universo primordial y atemporal. Para ello nos inspiramos en los Ainur de J.R.R. Tolkien, seres angelicales inmortales que cantan una música tan hermosa que el mundo se crea a partir de su sonido”. Queriendo recrear este origen mítico, recurrieron a “un fenómeno que hace que el sonido sea visible a simple vista. Las vibraciones de las partículas sobre una superficie plana muestran llamativos patrones simétricos que reflejan las frecuencias de audio”. Un fenómeno que, según sus palabras, “parece nada menos que magia”. Así, “la secuencia evoca un poder antiguo e invisible, que lucha por ser visto. Los símbolos se forman, fluyen, empujan y desaparecen tan rápido como llegaron. Los reinos incognoscibles del sonido crean visiones fugaces de conflicto y armonía que se mueven al unísono con la partitura de Howard Shores”.

Referencias y notas:

1Tolkien, John Ronald R. 1977. “AINULINDALË La Música de los Ainur”. En El Silmarillion. . Editado por Christopher Tolkien. Traducido por Rubén Masera y Luis Doménech. Minotauro, 1984.

2Lo cuento en detalle en “La lira desafinada de Pitágoras”. HarperCollins, 2022.

3Chladni, Ernst Florens Friedrich. “Preface.” Traducido por Robert T. Beyer. Treatise on Acoustics, Acoustical Society of America Press, 2015.

Sobre la autora: Almudena M. Castro es pianista, licenciada en bellas artes, graduada en física y divulgadora científica

El artículo Figuras de Chladni que parecen magia en ‘Los anillos de poder’ se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

El problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez

Como ya mencionamos en la entrada del Cuaderno de Cultura Científica titulada A vueltas con el origen del ajedrez, la relación entre ajedrez y matemáticas ha sido siempre muy fructífera.

Problemas clásicos como el recorrido del caballo sobre el tablero de ajedrez, el problema de Guarini (al que dedicamos la entrada Ajedrez y matemáticas: el problema de Guarini), el problema de las ocho reinas o el problema de los ocho oficiales, entre otros, fueron estudiados por grandes matemáticos como Carl F. Gauss, Leonhard Euler, Abraham de Moivre o Adrien-Marie Legendre. Así mismo, muchos matemáticos recreativos como Lewis Carroll, W. W. Rouse Ball, Henry E. Dudeney, Sam Loyd, Édouard Lucas, Raymond Smullyan o Martin Gardner, se apasionaron con este juego, incluso fueron grandes jugadores, e inventaron interesantes rompecabezas matemáticos y juegos de ingenio sobre el tablero de ajedrez.

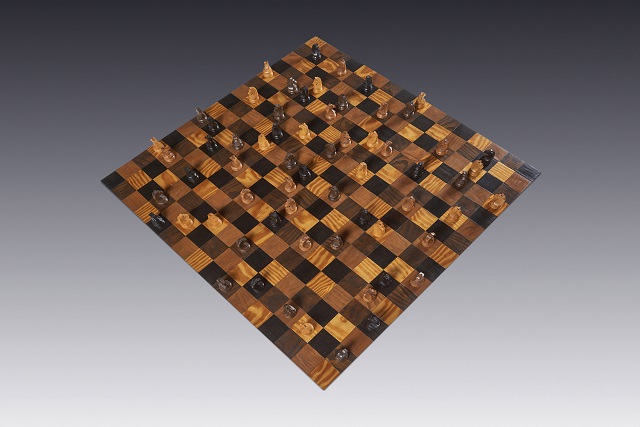

Juego del ajedrez (1979), del pintor italiano Antonio Bresciani (1902-1997)

Juego del ajedrez (1979), del pintor italiano Antonio Bresciani (1902-1997)El problema del recorrido del caballo

La entrada de hoy la vamos a dedicar a uno de esos problemas matemáticos clásicos relacionado con el tablero del ajedrez, el problema del recorrido del caballo. Aunque el juego es muy sencillo de explicar, dejemos que sea el gran matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783), el primero en realizar un análisis matemático riguroso del juego, quien nos explique en qué consiste el mismo, con las palabras que utilizó en su artículo Solución a una cuestión ingeniosa que parece que no ha sido analizada (Memoria de la Academia de Ciencias de Berlín, 1759):

Un día me encontraba en una reunión en la que, con ocasión del juego del ajedrez, alguien propuso la cuestión de recorrer con un caballo todas las casillas de un tablero sin pasar nunca dos veces por la misma y empezando en una casilla dada. Se colocaban fichas, para este fin, en las sesenta y cuatro casillas del tablero, salvo en la que el caballo debía comenzar su ruta, y de cada casilla por la que pasaba el caballo, conforme a su camino, se retiraba la ficha, de manera que se trataba de retirar de esta forma todas las fichas sucesivamente. Había que evitar, pues, por un lado, que el caballo pasara por una casilla vacía y, por otro lado, había que dirigir su camino de suerte que recorriera finalmente todas las casillas.

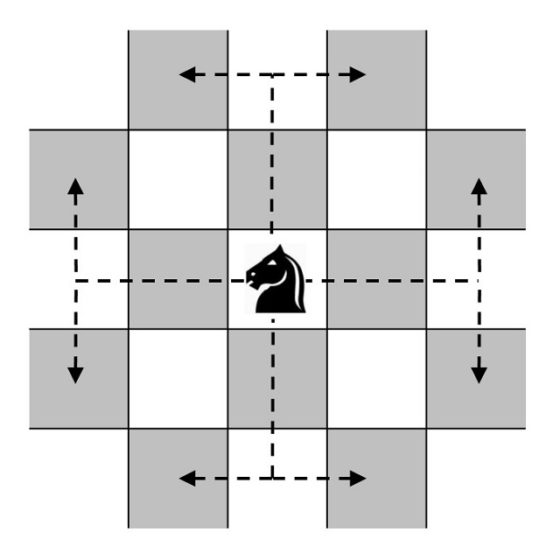

Pero empecemos por el principio, por el movimiento del caballo en el tablero de ajedrez. Aunque es posible que la mayoría de las personas que estáis leyendo esta entrada conozcáis los movimientos de las piezas del ajedrez, lo primero es recordar cómo se mueve el caballo, ya que es la pieza central en este problema. Esta pieza realiza un salto o movimiento en forma de L –dos casillas hacia delante y una a un lado– como los que se muestran en la siguiente imagen.

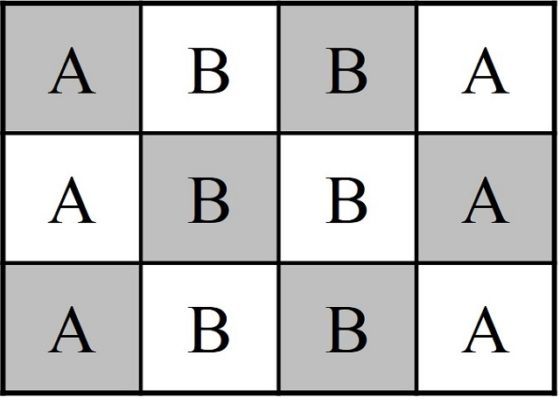

Los seis posibles movimientos de la figura del caballo sobre el tablero del ajedrez, en una casilla interior. Solo son posibles los movimientos que dejan al caballo dentro del tablero. Si el movimiento le llevase fuera del tablero, simplemente ese movimiento no sería posible

Los seis posibles movimientos de la figura del caballo sobre el tablero del ajedrez, en una casilla interior. Solo son posibles los movimientos que dejan al caballo dentro del tablero. Si el movimiento le llevase fuera del tablero, simplemente ese movimiento no sería posible

Ahora, formulemos de forma sencilla en qué consiste este juego o problema.

Problema del recorrido del caballo: Buscar un recorrido de la figura del caballo sobre el tablero de ajedrez que consista en mover esta pieza, desde una casilla inicial, de forma sucesiva a través de todas las casillas del tablero, pasando una sola vez por cada una de ellas y terminando en la casilla inicial.

A un recorrido de este tipo se le denomina recorrido cerrado, ya que empieza y acaba en la misma casilla, aunque se puede plantear la variante del problema que consiste en que las casillas inicial y final no sean las mismas, en cuyo caso se habla de recorrido abierto.

Si volvemos a la explicación anterior del matemático Leonhard Euler, este no solo nos explica en qué consiste este juego, sino que además nos sugiere cómo jugarlo para que podamos comprobar si lo estamos resolviendo bien. Al ir moviendo el caballo por el tablero y quitando las fichas de las casillas por las que pasa, lo que ocurre es que si una casilla no tiene pieza quiere decir que ya la hemos recorrido y que no podemos volver a pasar por ella.

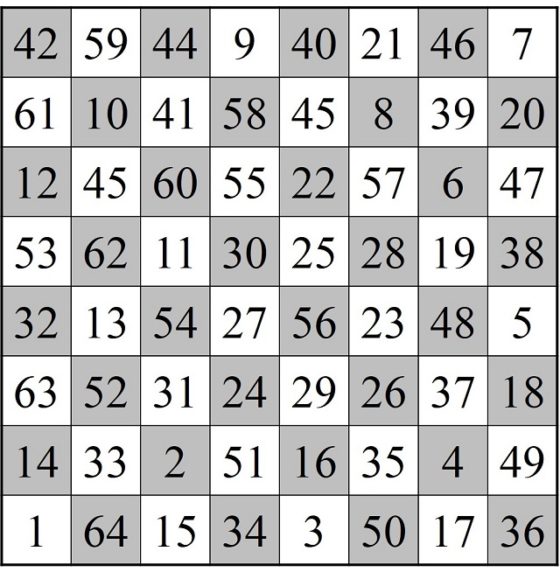

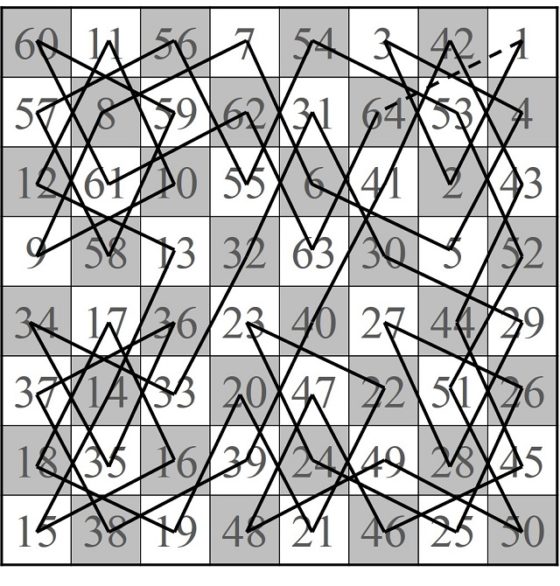

Por su parte, el matemático francés Edouard Lucas (1842-1891), autor del texto Recreaciones matemáticas (1894), propone ir colocando números del juego de la “lotería” (al parecer se refiere al bingo, ya que el origen de este juego podría estar en la lotería italiana y en Francia se conocía, en un principio, con el nombre de lotería) en las casillas recorridas, empezando por el 1 en la inicial y en orden consecutivo (1, 2, 3, 4, 5, etc), de forma que no solo sabemos si hemos recorrido todas las casillas, además una sola vez por cada una, sino que queda constancia del recorrido que se ha realizado. Esencialmente esta es la forma en la que suelen mostrarse los recorridos de los caballos. En la siguiente imagen se muestra un recorrido abierto del caballo a lo largo de todas las casillas del tablero de ajedrez (es una de las soluciones propuestas por Euler), indicado con números, como sugiere Edouard Lucas.

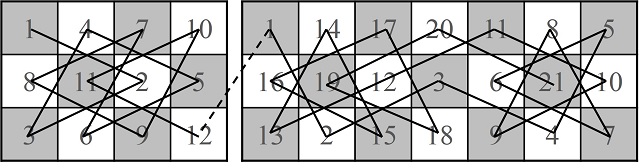

Una de las posibles soluciones al problema del recorrido del caballo, en su variante de buscar un recorrido abierto

Una de las posibles soluciones al problema del recorrido del caballo, en su variante de buscar un recorrido abiertoOrigen del problema del recorrido del caballo

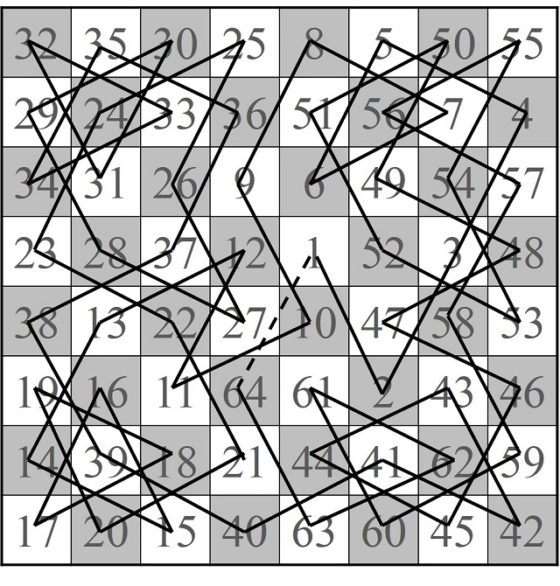

Como se explica en el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos (RBA, 2015), este problema es mucho más antiguo. Probablemente, su origen se remonte al mismo origen del juego del ajedrez, alrededor del siglo VI en la India. Harold Murray, en su libro Historia del ajedrez, cita los manuscritos homónimos titulados Libro del ajedrez (Kitab ash-Shatranj) de los grandes ajedrecistas árabes Al-Adli (hacia el 840) y Al-Suli (hacia el 910), como los primeros en los que se presentan recorridos cerrados del caballo en el tablero clásico 8 x 8 (véase la siguiente imagen).

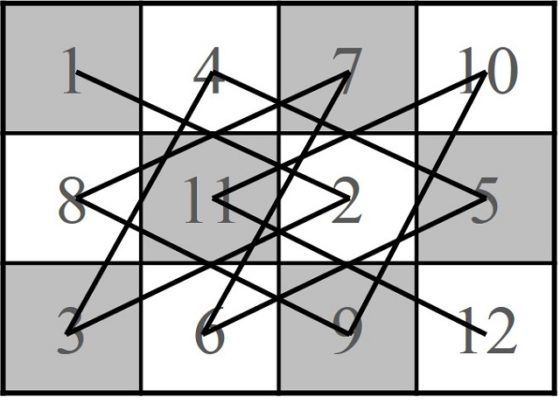

Recorridos cerrados del caballo que aparecen en los manuscritos Kitab ash-Shatranj de los grandes ajedrecistas árabes Al-Adli y Al-Suli

Recorridos cerrados del caballo que aparecen en los manuscritos Kitab ash-Shatranj de los grandes ajedrecistas árabes Al-Adli y Al-Suli

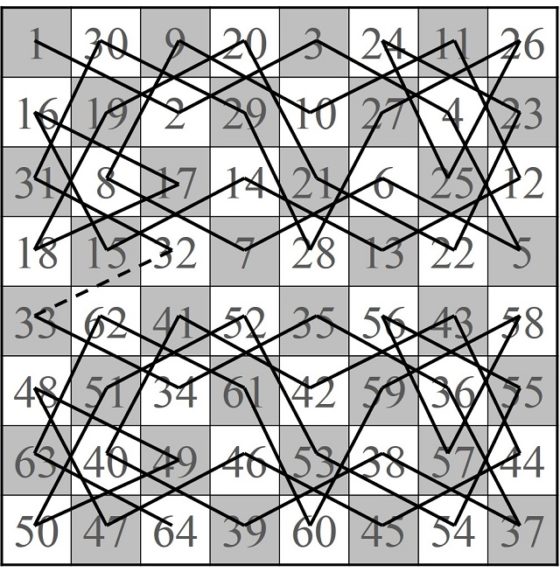

Además, el poeta de Cachemira Rudrata, en su obra poética Kavyalankara (hacia el 900), utiliza un recorrido abierto del caballo en un tablero 4 x 8 (que se puede extender a un recorrido abierto sobre un tablero de ajedrez) como una estructura para un poema. El poema, en sanscrito, se compone de cuatro líneas de 8 sílabas, que puede leerse de izquierda a derecha o siguiendo el recorrido del caballo (véase la siguiente imagen).

Recorrido abierto del poema en sánscrito de Rudrata

Recorrido abierto del poema en sánscrito de Rudrata

Al parecer, tanto en la India, como en los Países Árabes, se empezó estudiando el problema del recorrido del caballo sobre la mitad del tablero, es decir, sobre un tablero 4 x 8.

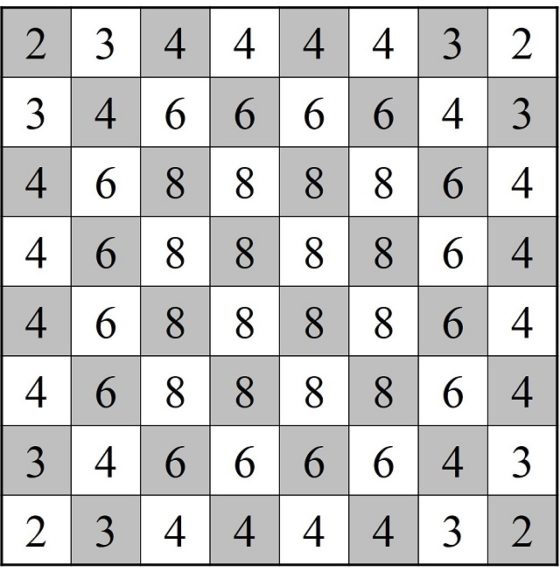

El grafo asociado al problemaAntes de seguir adelante, vayamos con un par de comentarios. El primero es que según la posición de cada casilla esta se puede conectar, mediante el movimiento del caballo, con una cantidad distinta de casillas. En el caso de una casilla que es muy “interior”, donde todos los movimientos mostrados arriba son posibles, se puede conectar con otras ocho casillas, sin embargo, hay casillas que se pueden conectar con un menor número de casillas (dos, tres, cuatro o seis), como se muestra en la siguiente imagen.

El segundo comentario es que el problema del recorrido del caballo sobre un tablero de ajedrez se puede plantear matemáticamente como un “problema de existencia de caminos o ciclos hamiltonianos sobre un grafo”. No vamos a meternos ahora en la teoría de grafos, pero sí explicaremos cuál es el grafo asociado al problema del recorrido del caballo, ya que puede servirnos para entender algunas cuestiones más adelante.

Recordemos que un grafo está formado simplemente por puntos –llamados vértices del grafo- y líneas que unen algunos de esos puntos –llamadas aristas del grafo- (véase, por ejemplo, El problema de los tres caballeros y los tres criados, El grafo de Marion (gray) o El juego de Sim, entre otros), y que es una estructura matemática muy sencilla, pero a la vez muy versátil.

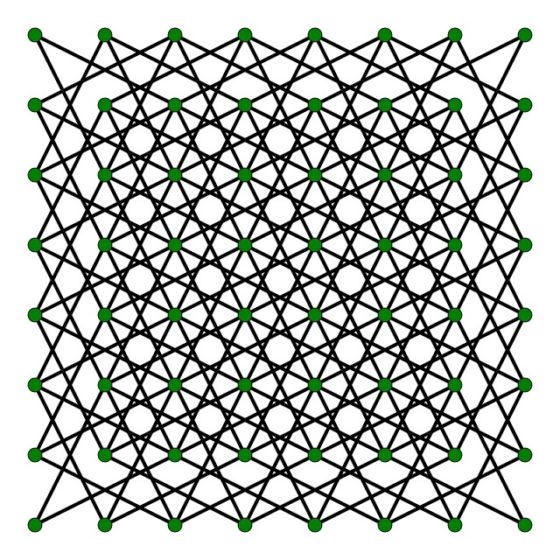

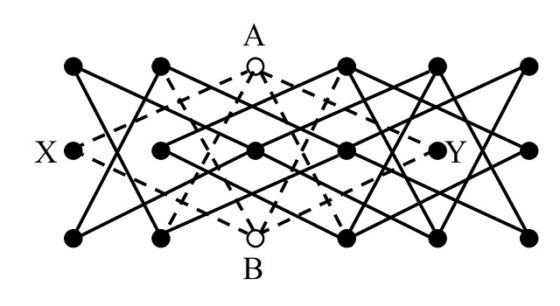

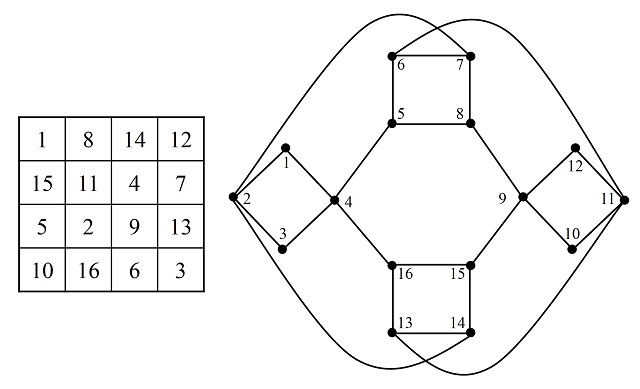

El grafo asociado al problema del recorrido del caballo es el grafo cuyos vértices son las casillas del tablero y una arista une dos vértices (casillas) si el caballo puede saltar de una casilla a la otra, con su movimiento. En la siguiente imagen hemos representado el grafo asociado.

Grafo asociado al problema del recorrido del caballo para un tablero clásico 8 x 8

Grafo asociado al problema del recorrido del caballo para un tablero clásico 8 x 8

Como podemos observar, el número de aristas de cada vértice del grafo (lo que se llama el grado del vértice) es distinto, puede ser dos, tres, cuatro, seis u ocho, que son los posibles movimientos del caballo en las diferentes casillas. El problema matemático consiste en buscar un recorrido a través de las aristas que pase por todos los vértices (lo que se llama camino o ciclo hamiltoniano), aunque puede parecernos una locura ahora tiene sus ventajas, pero no entraremos en ellas ahora.

Todo un mundo de tablerosVolvamos al problema del recorrido del caballo por el tablero de ajedrez. El matemático Leonhard Euler planteó la cuestión de buscar recorridos de caballos, cerrados o abiertos, en tableros con diferentes formas, por ejemplo, rectangulares o en forma de cruz, como aparece en la imagen, y de diferentes tamaños.

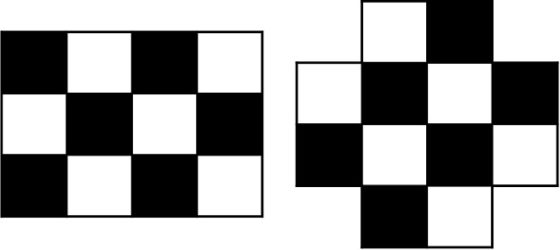

Un primer acercamiento al juego del recorrido del caballo puede ser jugando con tableros sencillos, como estos o similares

Un primer acercamiento al juego del recorrido del caballo puede ser jugando con tableros sencillos, como estos o similares

Como siempre comentamos en este tipo de entradas del Cuaderno de Cultura Científica lo mejor cuando nos encontramos ante un juego es jugar. Por eso mismo, os planteo que antes de seguir adelante, o mejor después de leer esta entrada, juguéis al problema del recorrido (abierto) del caballo para estos dos tableros.

Problema: Buscar un recorrido abierto en el tablero rectangular 3 x 4 y en el tablero en forma de cruz.

Esta entrada vamos a centrar nuestra atención en los tableros cuadrados n x n (generalizando el caso del tablero clásico 8 x 8) y los tableros rectangulares n x m (generalizando el problema para la mitad del tablero, es decir, para un tablero rectangular de tamaño 4 x 8, que ya se plantearon en la antigüedad).

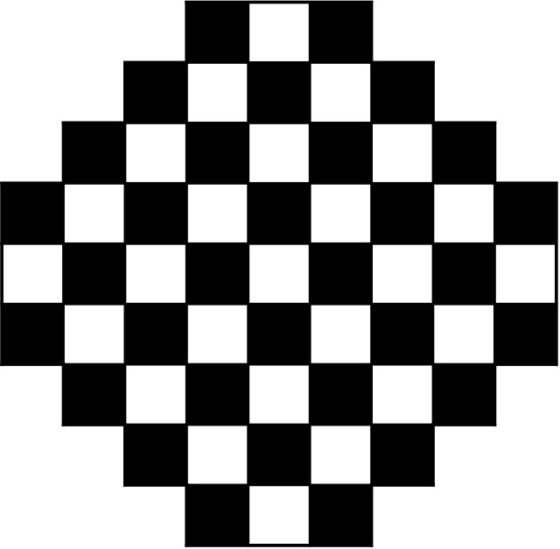

Un argumento de colorEs curioso que, aunque la estructura bicolor del tablero de ajedrez (cuadrados blancos y negros de forma alternada) no es relevante para resolver el problema del recorrido del caballo, sí lo es para extraer algunas conclusiones interesantes.

Si observamos el salto del caballo sobre el tablero de ajedrez bicolor nos daremos cuenta de que, si el caballo está en una casilla blanca, al moverse pasará a una casilla negra, y viceversa. Por lo tanto, en un recorrido cerrado del caballo, es decir, que tras la última casilla se regresa a la casilla inicial, el número de casillas blancas y negras deber ser el mismo. Esto nos permite afirmar que no existen recorridos cerrados en tableros n x n, para n impar, o más generalmente, en tableros rectangulares, n x m, con n y m impares, ya que el número total de casillas es impar, luego no hay la misma cantidad de casillas blancas y negras. De forma análoga, en un recorrido abierto del caballo, la diferencia en el número de casillas blancas y negras es como mucho 1, luego en tableros con formas tales que tal diferencia sea mayor que 1 no existirán recorridos del caballo, como el de la siguiente imagen, con 32 casillas negras y 25 blancas.

Una de las técnicas matemáticas a la hora de afrontar la resolución de un problema es analizar los casos más sencillos. A continuación, vamos a centrarnos en el problema del recorrido del caballo para los tableros de anchura 3, es decir, tableros rectangulares 3 x m (para m mayor o igual que 3). Podéis pensar qué es lo que ocurre con los tableros de anchura 2.

Empecemos por el tablero cuadrado 3 x 3. Este tablero es fácil de analizar. No admite recorridos del caballo puesto que la casilla central no se puede conectar, mediante el salto del caballo, con ninguna otra casilla.

Sobre el tablero 3 x 4 sí se pueden encontrar recorridos abiertos del caballo, como el que aparece en la siguiente imagen.

Sin embargo, no existen recorridos cerrados. Os proponemos que penséis en cómo demostrar que no existen recorridos cerrados del caballo en este tablero, aunque os daremos una pista de color (pero para no liarnos con los colores habituales del tablero, blanco y negro, utilizaremos letras, A y B), y lo resolveremos en la siguiente entrada.

Problema (recorridos cerrados sobre el tablero 3 x 4): Demostrar que no existen recorridos cerrados del caballo sobre el tablero rectangular 3 x 4.

Pista: Primero, hay que marcar la primera y la última columnas con la letra A y las dos columnas de en medio con la letra B. Y segundo, pensar a qué tipo de casilla salta el caballo si está en una casilla de tipo A, y lo mismo si está en una casilla de tipo B.

Si ahora pasamos al tablero de tamaño 3 x 5, como ambas dimensiones son impares tenemos que, por el argumento de color comentado anteriormente, no existen recorridos cerrados sobre este tablero. Pero vamos a ver que ahora tampoco existen recorridos abiertos.

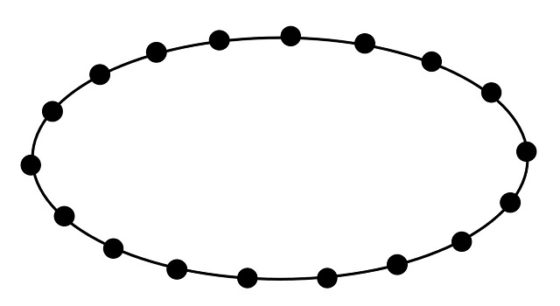

En un tablero 3 x 5 coloreado como se muestra en la imagen, hay 8 casillas negras y 7 blancas, luego el recorrido del caballo deberá empezar y terminar en casillas negras. Por otra parte, si nos fijamos en las dos casillas, de la derecha y la izquierda, marcadas con los vértices negros, cada una de estas solo se puede conectar con dos casillas, que resultan ser las mismas, luego esas dos casillas marcadas con los vértices negros están conectadas a través de los dos vértices centrales, en consecuencia, necesariamente uno de los dos vértices negros deberá ser inicial o final, pero esto es imposible, puesto que son casillas blancas.

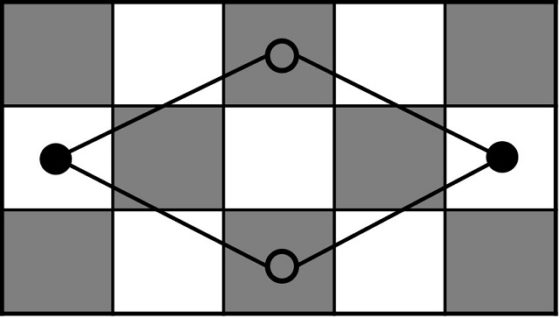

La demostración de que no existen recorridos cerrados del caballo para el tablero rectangular de tamaño 3 x 6 utiliza el grafo asociado, pero es sencilla, bonita y hace uso de una analogía con los collares de perlas, por este motivo la mostramos aquí.

Para empezar, consideremos el grafo asociado al tablero 3 x 6 (que se muestra en la siguiente imagen).

Si existiese un recorrido cerrado sobre el mismo tendremos una sucesión cerrada de aristas y vértices, luego si pensamos que los vértices son perlas y las aristas cuerdas que unen dos perlas consecutivas, podemos pensar en ese recorrido cerrado como un collar de perlas, que si lo “extendemos” (o lo “desenrollamos”) será como en la siguiente imagen (con 18 perlas).

Pensemos en un collar de perlas (nos sirve la imagen anterior). Si quitamos una perla (cortando las dos cuerdas laterales) el collar estará formado por una pieza, si quitamos dos perlas quedarán dos piezas de collar, salvo que las perlas sean continuas, que quedaría una, si quitamos tres perlas, el collar se separa en tres partes como mucho, y así podemos continuar.

Pensemos ahora en nuestro supuesto collar de perlas, que habríamos obtenido del recorrido cerrado (si existiese) sobre el tablero 3 x 6. Ahora, si eliminamos de este collar los vértices A y B (véase la imagen anterior), quedaría dividido en tres partes, los vértices X e Y, que están aislados, y el resto de vértices, luego el collar se habría roto, al quitar A y B, al menos en tres partes, lo cual es imposible. Con argumentos similares a estos se prueba que tampoco existe un recorrido abierto.

Como hemos observado, la existencia de casillas que sólo se pueden conectar con otras dos son determinantes para demostrar que no existen recorridos (abiertos o cerrados) o para construirlos cuando sí existen. En general, se puede demostrar que no existen recorridos cerrados para los tableros 3 x m, para m impar o m = 4, 6, 8; y no existen recorridos abiertos para m = 3, 4, 5, 6.

En general, uniendo tableros más pequeños se puede demostrar que existen recorridos cerrados para todos los tableros 3 x m, si m es par y mayor, o igual, que 10; y existen recorridos abiertos si m = 4 o mayor que 7. Un ejemplo de esta técnica se muestra en la siguiente imagen.

Acabamos de analizar la cuestión de la existencia de solución para el recorrido del caballo en tableros rectangulares de tamaño 3 x m. Lo siguiente podría ser analizar los tableros de tamaños 4 x m. Por ejemplo, si pensamos en un tablero 4 x 4, el argumento del collar de perlas anterior, es decir, eliminar un número de vértices y contar las partes que quedan, permite demostrar que no existen recorridos del caballo para este tablero, para lo cual hay que considerar el grafo asociado siguiente.

El matemático e ingeniero norteamericano Solomon W. Golomb, creador de los poliominós, dio una elegante demostración de la no existencia de recorridos de caballos cerrados para tableros 4 x m, utilizando patrones de color, pero de la existencia de recorridos abiertos (para m mayor, o igual, que 5), como puede verse en el libro Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos.

Por otra parte, los matemáticos alemanes A. Conrad, T. Hindrichs, H. Morsy y I. Wegener demostraron que existen recorridos de caballos para tableros cuadrados de lado , y que esos recorridos pueden ser cerrados para tableros pares.

Este resultado fue extendido, para recorridos cerrados, a tableros rectangulares por el matemático norteamericano Allen Schwenk, en un artículo publicado en la revista Mathematics Magazine en 1991. Para un tablero n x m, con n menor o igual que m, existen recorridos de caballos cerrados si no se da alguno de los casos anteriores: i) n y m impares; ii) n = 1, 2 o 4; iii) n = 3 y m = 4, 6 o 8.

La cuestión de la existencia de soluciones al problema del recorrido (abierto o cerrado) del caballo en tableros de ajedrez rectangulares no es el único relacionado con este problema clásico, sino que también podemos analizar otras dos cuestiones importantes, como son la construcción de soluciones al problema del recorrido del caballo o el cálculo de cuántas soluciones existen. Pero dejares estas para posteriores entradas del Cuaderno de Cultura Científica.

Caballos corriendo infinitamente (1995), del artista mexicano Gabriel Orozco, en el Museo Amparo de Puebla (México)

Caballos corriendo infinitamente (1995), del artista mexicano Gabriel Orozco, en el Museo Amparo de Puebla (México)

Bibliografía:

1.- Raúl Ibáñez, Del ajedrez a los grafos, la seriedad matemática de los juegos, El mundo es matemático, RBA, 2015.

2.- Édouard Lucas, Recreaciones Matemáticas, vol. 1 – 4, Nivola, 2007, 2008.

3.- Miodrag S. Petrovic, Famous Puzzles of Great Mathematicians, AMS, 2009.

4.- Harold J. R. Murray, A History of Chess (Historia del ajedrez), Oxford University Press, 1913.

Sobre el autor: Raúl Ibáñez es profesor del Departamento de Matemáticas de la UPV/EHU y colaborador de la Cátedra de Cultura Científica

El artículo El problema del recorrido del caballo en el tablero de ajedrez se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Einstein y la teoría de Kaluza-Klein

La teoría de Kaluza-Klein fue la primera teoría del campo unificado. Intentaba conectar la teoría electromagnética de Maxwell con las teorías de Einstein sobre la relatividad asumiendo que el universo estaba basado en cinco dimensiones: una temporal y cuatro espaciales.

Foto: Mathematisches Forschungsinstitut

Foto: Mathematisches ForschungsinstitutOberwolfach

En 1919 un desconocido matemático alemán, Theodor Kaluza (en la imagen), envió un artículo a Einstein en el que exponía las consecuencias de asumir que el espaciotiempo tenía cinco dimensiones. El espaciotiempo en la teoría general de Einstein tiene cuatro dimensiones: las tres del espacio y una adicional del tiempo. Si bien es difícil visualizar el mundo que nos rodea como realmente operando en cuatro dimensiones, ello no implica dificultad alguna desde el punto de vista matemático. La teoría general de la relatividad podía adaptarse fácilmente a más dimensiones y de repente, gracias a Kaluza, parecía como si la relatividad y el electromagnetismo pudieran ser parte de una teoría que los englobaría y que funcionaría en cinco dimensiones.

Cuando Einstein recibió el artículo de Kaluza, respondió: “La idea de conseguir [una teoría unificada] por medio de un mundo cilíndrico de cinco dimensiones nunca se me ocurrió…A primera vista me gusta su idea enormemente”. En 1921, Kaluza publicó el artículo [1]. Sin embargo, la idea era solamente una construcción matemática, sin conexión con la realidad física. En 1926, el sueco Oskar Klein publicó un artículo [2] que completaba la teoría y proponía soluciones físicas interesantes. Klein usó las nuevas teorías cuánticas para ofrecer una explicación de por qué no podemos experimentar la quinta dimensión: la cuarta dimensión espacial sería un bucle circular de radio muy pequeño, de tan solo 10-33 centímetros o, en otras palabras, del orden de 1021 veces más pequeño que un átomo.

La unificación de la luz y la gravedad fue uno de los principales objetivos de Einstein en la segunda mitad de su vida y, aunque la teoría de Kaluza-Klein no tuvo éxito del todo (en parte porque muchos científicos pensaron que añadir una quinta dimensión era poco menos que hacer trampas), fue un primer paso a la hora de intentar hacerlo. Usando esta teoría como base, Einstein publicó varios artículos entre 1927 y 1932 en los que empleaba cinco dimensiones.

Pero pronto la teoría de Kaluza-Klein se quedaría por el camino. Una nueva teoría acaparaba la imaginación de la mayoría de los físicos jóvenes: la mecánica cuántica. Esta nueva rama de la física explicaba el electromagnetismo tan bien que la teoría de Kaluza-Klein parecía superflua. Solo unos pocos, Einstein entre ellos, continuaron buscando una teoría unificada.