Katuen jatorria argitu dute, antzinako DNAren bidez

Europan etxekotutako katuak duela bi milurteko iritsi zirela ondorioztatu du ikerketa genetiko batek, orain arte uste zena baino askoz beranduago.

Txakurrekin gertatzen den bezala, katuak (Felis catus) milioika pertsonen eguneroko lagunak dira. Munduan mila miloi katu baino gehiago daudela kalkulatzen da. Horrenbesteko gertutasuna izanda, logikoa da pentsatzea harreman hori oso aspaldikoa dela, eta zibilizazioaren oinarriak jarri zituen Neolito arotik bertatik abiatzen dela. Europaren kasuan, bederen, badirudi gauzak ez direla hala, gaiaren bueltan egin den azken azterketa batek ebatzi duenez.

Orain arte uste zen etxekotutako katuak Ekialde Hurbiletik iritsitako lehen nekazariekin batera heldu zirela Europara. Uste hori aztarna arkeologikoen azterketan oinarritu izan da, baina horrelako aztarnak urriak izan ohi dira, eta zaila izan da ere etxekotutako eta basa katuak bereiztea. Horien artean, nabarmentzekoa da Zipren K. a. 7.500 urtearen inguruan datutako aztarnategi bat. Bertan, giza hilobi batean katu bat agertu zen ehortzita, eta horregatik pentsatu da Ekialde Hurbileko lehen nekazaritza komunitateetan etxekotu zituztela katuak aurrenekoz.

1. irudia: orain arte uste zen etxekotutako katuak lehen nekazariekin batera iritsi zirela Europara, baina askoz geroago izan zela argitu dute orain. (Argazkia: Trà My / Unsplash)

1. irudia: orain arte uste zen etxekotutako katuak lehen nekazariekin batera iritsi zirela Europara, baina askoz geroago izan zela argitu dute orain. (Argazkia: Trà My / Unsplash)Baina, horrez gain, ez dago katuen aztarna arkeologiko ugari, eta, txakurrekin ez bezala, felido hauen kasuan ez da erraza bereiztea basa katuak ala etxekotutakoak ote diren. Besteak beste, baliteke gizakiek katu horiek ehizatu izana, haragia edo larrua eskuratzeko, edota gizakien inguruan bizi izana —gaur egun kurloiak edo saguak bizi ohi diren moduan—, baina benetako etxekotzea gertatu gabe. Denborarekin, baina, eta maskota izan ez arren, seguruenera Neolito aroko zenbait lagunen maitasuna irabaziko zuten ingurura hurbiltzen ziren katu horiek.

Orain arte egindako azterketa genetikoak, bestalde, ez dira oso lagungarriak izan kontua ebazterakoan. Zenbait azterketak iradoki dute Afrikako basa katutik eratorriak direla etxekotutako katuak, baina beste zenbait ikerketa genetikok diote katuak egungo Turkiatik hedatu zirela, Neolito Aroko lehen nekazariekin batera. Duela 6.000 urte inguru gertatu zen zabalpena, baina, hemen ere, ez zegoen argi benetan etxekotutako katuak ala basa katuak izan ote ziren.

Bitxia bada ere, informazio genetiko gutxi dago katuen inguruan, eta hutsune hori betetzen ahalegindu dira Science aldizkarian argitaratutako ikerketa batean. Ikerketa berri honek ukatu du etxekotutako katuak horren goiz etorri zirenik; kontrara, Europan benetan duela bi milurteko etorri zirela babestu dute.

Ikerketa egiteko 87 genoma aztertu dituzte, bai antzinakoak —70 genoma, K.a. 9.000 urtetik XIX mende artekoak— zein gaur egungo basa katuenak —17 genoma—. Azken hauek Europakoak, Ipar Afrikakoak eta Anatoliakoak izan dira. Aintzat hartu behar da katuen kasuan orain arte egin diren antzinako genomen azterketa gehienak DNA mitokondrialean oinarritu direla, baina gogoratu beharra dago horiek ama bidezko lerroa baino ez dutela adierazten. Oraingoan, baina, nukleoko genoma osoa erabili dute. Horrek ikuspegi zabalagoa eman die zientzialariei, bereizmen handiagoa eskuratuz. Ikerketa honetako egile nagusi Claudio Ottonik berak 2017an ondorioztatu zuen etxekotutako katuak duela 6.500 urte inguru zabaldu zirela Ekialde Hurbiletik. Baina ondorio horretara iristeko DNA mitokondrialaz baino ez zen baliatu.

Azken datuak eskura, ondorioztatu dute Europara K.a. 200. urtea baino lehenago bizi ziren antzinako katuak ez zirela gaur egungo katuen arbasoak. Argudiatu dutenez, garai goiztiar hauetan aurkitutako katuek ez dute adierazten etxekotutako katuen lehen zabalpen bat. Kontrara, K.a. 2.000 urte horren bueltan kokatu dute etxekotutako katuen agerpena Europan. Hots, sinetsita daude jatorria Ipar Afrikan egon zela, Ekialde Hurbilean beharrean.

2. irudia: egungo katuen zein antzinako DNA aztertu dute katuen jatorria argitzen saiatzeko. (Irudia: Patrizia Serventi / ERC-Felix proiektua)

2. irudia: egungo katuen zein antzinako DNA aztertu dute katuen jatorria argitzen saiatzeko. (Irudia: Patrizia Serventi / ERC-Felix proiektua)Afrikako eta Ekialde Hurbileko katuen (Felis lybica lybica) genoma mitokondriala edukita ere, nukleoko eskalan Europako basa katuen (Felis silvestris) barruan kokatzen dira laginak. Horregatik, uste dute Europan eta Anatolian aurkitu izan diren lehen felidoak basa katuak zirela, eta ale horiek ez direla etxekotze baten emaitza. Lehen garai horietan basa katuetan mestizaia egon zela ikusi dute, eta hortik etorri zitzaien Anatoliako datuen informazio genetikoa DNA mitokondrialean. Baina etxekotutako katuak geroago etorri bide ziren.

Behin Afrikatik iritsita, Europan zehar zabalpen arina izan zuten. Hein handi batean, Erromako legioen eta merkatarien bitartez zabaldu zirela uste dute. Kasurako, ikusi dute horrela iritsi ahal izan zirela Bretainia Handira I. mendean. Feniziar eta kartagotar merkatariek Mediterraneoan zehar zabaldu zituztela uste da. Ezaguna da katuak iaioak direla saguak ehizatzeko orduan, eta, berez, balio handikoak izan ziren zereak aleak garratzean. Behin itsas portuetara iritsita, lur idorreko bideen bidez azkar zabaldu izan ziren.

Bestetik, erromatar zibilizazioarekin batera zabaldu ziren hiriek katuentzako inguru egokia ahalbidetu zuten, seguruenera. Besteak beste, Austria, Serbia eta Bretainia Handiko erromatar kanpaleku militarretan aurkitu dituzte katuen arrastoak. Europan geratu den etxekotutako katu baten arrasto zaharrena gure aroko lehen mendean kokatu dute: Mautern (Austria) hiriko erromatar kanpaleku batekoa da genomarik zaharrena.

Argudio hau indartzen duen datua da Sardiniako basa katuek —gaur egungoek zein antzinakoek— lotura handiagoa dutela Afrikako katuekin etxekotutako katuekin baino. Izan ere, Sardinian aztertutako alearen DNA bat dator Marokon aurkitutako beste batekin. Ez dirudi direnik, beraz, gerora basati bihurtu ziren etxekotutako katuen ondorengoak. Hori dela eta, egileak sinetsita daude ezagutza honek are beharrezkoago bihurtzen duela Sardiniako katu hauen kontserbazioa.

Txinaren kasuan, beste ikerketa batean ondorioztatu dute duela 1.400 urte inguru hara iritsi zirela, seguruenera Zetaren Bidetik.

Etorkizunean ikertzaileek Afrikan gertatu zen katuen etxekotzea aztertu asmo dute. Besteak beste, Antzinako Egipton momifikatutako katuen analisi genetikoa egin nahi dute, zibilizazio horretan katuek garrantzi handia izan zutela erakusten dutelako bertako arteak zein idazkunek.

Erreferentzia bibliografikoa:De Martino, M.; et al. (2025) The dispersal of domestic cats from North Africa to Europe around 2000 years ago. Science, 390, eadt2642 . DOI: 10.1126/science.adt2642

Egileaz:Juanma Gallego (@juanmagallego) zientzia kazetaria da.

The post Katuen jatorria argitu dute, antzinako DNAren bidez appeared first on Zientzia Kaiera.

Goroldioaren habitata espazioraino heltzen da

Egoera bortitzetan bizirauten duten izaki bizidunetan pentsatzen dugunean, seguruenik goroldioa ez da izango burura datorkigun lehenengoa. Hala ere, goroldioa —duela 450 milioi urte lur-inguruneak erdietsi zituen lehen organismo biziduna— aurkitu dezakegu bai Himalaiako tontorretan bai Indonesiako sumendi aktiboen laba-zelaietan. Hori dela eta, orain, zientzialariek goroldio-esporak bidali dituzte espaziora, etorkizunean gizakiok beste planeta bat kolonizatzeko gai izango garen ikertzeko lehen urrats gisa.

Lurreko ekosistemek aldaketa bortitzak jasaten dituzte geroz eta maiztasun handiagoz. Baldintza abiotikoak, hala nola tenperatura, hezetasuna, eguzki-argia edo substratuaren pH-a aldatzeak, efektu zuzena du ekosistemetako bizitzan. Azken hamarkadetan, klima-aldaketaren ondorioz azkartu egin dira baldintza-aldaketa horiek, eta biodibertsitatearen galera eta desertifikazioa arazo errealak bihurtu dira, mundu osoan aurreikusten zena baino lehen.

Egoera horren aurrean, zientzialariek izaki bizidunen biziraupena bermatzeko esplorazioa espaziora heldu da azken hamarkadetan. Hala ere, izaki bizidunak ilargian edo Marten bizi ahal izateko, ezinbestekoa da ondo ulertzea organismo lurtarrek muturreko baldintzetan dituzten erresilientzia-mekanismoak. Izan ere, Lurreko izaki bizidunen eboluzioaren historian badira hainbat eredu, non organismoak baldintza abiotiko guztiz ezberdinetara moldatu diren; hala nola, izaki bizidunak ur-inguruneetatik lur-inguruneetara igarotzea lortu zuten. Iragate horretan, organismo bizidunek lur-inguruneetako baldintza bortitzei aurre egiteko erresilientzia-mekanismoak garatu behar izan zituzten.

1. irudia: espaziora bidali ziren goroldio-esporak gordetzen dituen esporofito heldua. (Argazkia: Tomomichi Fujita)

1. irudia: espaziora bidali ziren goroldio-esporak gordetzen dituen esporofito heldua. (Argazkia: Tomomichi Fujita)Briofitoak izan ziren lur lehorra kolonizatu zuten lehen organismo biziak, eta geroztik ez dira desagertu. Briofitoen artean, goroldioak ditugu ezagunenak. Gaur egun, izaki bizidun horiek muturreko inguruneetan aurkitu ditzakegu; hala nola, Himalaiako tontorretan, Kaliforniako desertuko hareetan, Antartikako tundran edo Indonesiako sumendi aktiboetako laba-zelaietan. Orain, Japoniako Hokkaido Unibertsitateko ikertalde batek goroldio-esporofitoak (esporak dituzten landareen ugalketa-egiturak) bidali ditu orain arteko ingurune muturrekoenera: espaziora.

Bederatzi hilez espazioko elementuekin kontaktuaniScience aldizkarian argitaratutako artikuluak honako hau ikertzen du: goroldioek baldintza bortitzen aurrean dituzten erresilientzia-mekanismoak. Horretarako, ikertzaileek bederatzi hilez nazioarteko espazio-estazioaren kanpoko eremuan utzi zituzten landare-esporak. «Izaki bizidun gehienek, gizakiek barne, ezin dute espazioaren hutsunean laburki ere biziraun», dio artikuluaren egile nagusia den Tomomichi Fujitak. «Hala ere, goroldio-esporek bizitasuna gorde zuten bederatzi hilabetez espazioko elementuekin zuzenean kontaktuan egon ondoren. Horrek argi eta garbi erakusten du lur-inguruneetara egokitutako bizitzak badituela, zelula-mailan, espazioko baldintzak jasateko mekanismo intrintsekoak».

2022ko martxoan, ikertzaileek ehunka goroldio-espora bidali zituzten nazioarteko espazio-estaziora. Iristean, astronautek espazio-estazioaren kanpoaldean itsatsi zituzten laginak, eta, guztira, 283 egunez egon ziren espazioan inongo babesik gabe. Goroldioak 2023ko urtarrilean itzuli ziren Lurrera SpaceX CRS-16 espazio-ontzian; ondoren, Lurreko atmosferarekin kontaktua izatea saihestuz, laborategira eraman zituzten berriro goroldio-espora horiek, ikertzeko.

Physcomitrium patens: espazioko goroldioaJaponiako Hokkaido Unibertsitateko Fujita irakaslea, landareen bilakaera eta eboluzioa aztertzen ari zela, harritu egin zen goroldioak Lurreko inguru bortitzenak konkistatzeko duen gaitasunarekin: «Neure buruari galdezka hasi nintzaion: landare txiki baina indartsu honek espazioan ere biziraun al dezake?». Galderari erantzuna bilatzeko asmoz, irakasleak zuzentzen duen ikertaldeak espazioko baldintzapean jarri zuen Physcomitrium patens.

2. irudia: espazioan egon diren ernamuindutako goroldio-esporak. (Argazkia: Dr. Chang-hyun Maeng eta Maika Kobayashi)

2. irudia: espazioan egon diren ernamuindutako goroldio-esporak. (Argazkia: Dr. Chang-hyun Maeng eta Maika Kobayashi)Horretarako, hiru goroldio-egitura (gazte-goroldioa, hazkuntza-zelulak edo zelula ama espezializatuak, eta goroldio-esporak) aztertu zituzten tenperatura bortitz, ultrabioleta-erradiazio eta huts baldintzetan. Lurreko izaki bizidunek estres abiotiko ugariri aurre egin behar dioten arren, «aurreikusi genuen espazioko baldintzek berez Lurreko edozein estresek baino askoz kalte handiagoa eragingo luketela”, adierazi du Fujitak.

Ikertzaileek aurkitu zuten espazioko baldintza bortitz guztien artean ultrabioleta-erradiazioak zailtzen zuela gehien goroldioaren biziraupena. Goroldio gazteek eta hazkuntza-zelulek biziraupen-tasa txikiak izan zituzten ultrabioleta-erradiazioaren eta tenperatura bortitzen aurrean. Ez zen horrela izan goroldio-esporen kasuan; – 196 ºC-ren eta 55 ºC-ren eraginpean biziraun eta garatu egin ziren.

Babes-hesian oinarritutako erresilientziaLaborategiko emaitzak ikusita, irrikaz itxaron zituen ikertaldeak espaziora bidalitako laginak; jaso zituztenean, lortutako ondorioak berretsi zituzten. Izan ere, bidalitako esporen % 80 bizirik itzuli zen espazio-bidaiatik, eta horietatik soilik % 11 ez ziren garatu laborategian. Ikertaldeak goroldio-esporen klorofila-mailak ere ikertu zituen, eta maila normalak aurkitu zituen mota guztietarako, a klorofilaren kasuan izan ezik; azken kasu horretan % 20ko murrizketa izan zuen. Konposatu hori bereziki sentikorra da argi ikusgaiko aldaketekiko; aldaketa horrek, ordea, ez zirudien goroldio-esporen osasunari eragin zionik.

Ikertzaileen ustez, goroldio-esporak estaltzen duen egiturak babes-hesi gisa jokatzen du, erradiazioa xurgatuz eta barne-espora fisikoki zein kimikoki isolatuz. Litekeena da eboluzio-egokitzapen bat izatea; horri esker, briofitak (goroldioak kide diren landare taldea) ur-inguruneetatik lur-inguruneetara igaro ahal izan ziren duela 500 milioi urte, eta, ordutik, biziraun egin dute hainbat desagertze masiboren aurrean.

Erreferentzia bibliografikoa:Maeng, Chang-hyun; Hiwatashi, Yuji; Nakamura, Keita; Matsuda, Osamu; Mita, Hajime; Tomita-Yokotani, Kaori; Yokobori, Shin-ichi; Yamagishi, Akihiko; Kume, Atsushi; Fujita, Tomomichi (2025). Extreme environmental tolerance and space survivability of the moss, Physcomitrium patens. iScience, 28, 12. DOI: 10.1016/j.isci.2025.113827

Egileaz:Oxel Urra Elektrokimikan doktorea da, zientziaren eta artea uztartzen duten proiektuetan aditua, egun zientzia-komunikatzailea da.

The post Goroldioaren habitata espazioraino heltzen da appeared first on Zientzia Kaiera.

Una nueva estimación del grosor de la corteza de hielo de Europa

Si en el artículo Por qué los satélites de Júpiter son como son hablábamos de por qué los satélites jovianos pueden ser tan radicalmente diferentes, hoy nos vamos a centrar en Europa, un cuerpo fascinante desde el punto de vista de la geología y la astrobiología.

No es casualidad este interés. Cuando miramos a este satélite lo que vemos es un cuerpo que podría contener un océano de agua líquida -subterráneo- con un volumen de alrededor del doble del de los océanos terrestres. Eso sí, encerrado bajo una corteza de hielo bombardeada por la radiación de Júpiter.

Pero, ¿hasta que profundidad llega esa corteza? A lo largo de las últimas décadas, ha habido muchos cálculos basados en distintos datos indirectos y las estimaciones han ido desde unos pocos kilómetros hasta más de treinta. Y responder a esta cuestión es importantísimo, porque el espesor nos indica si el océano interactúa con la superficie permitiendo intercambio de nutrientes y otros elementos necesarios para la vida.

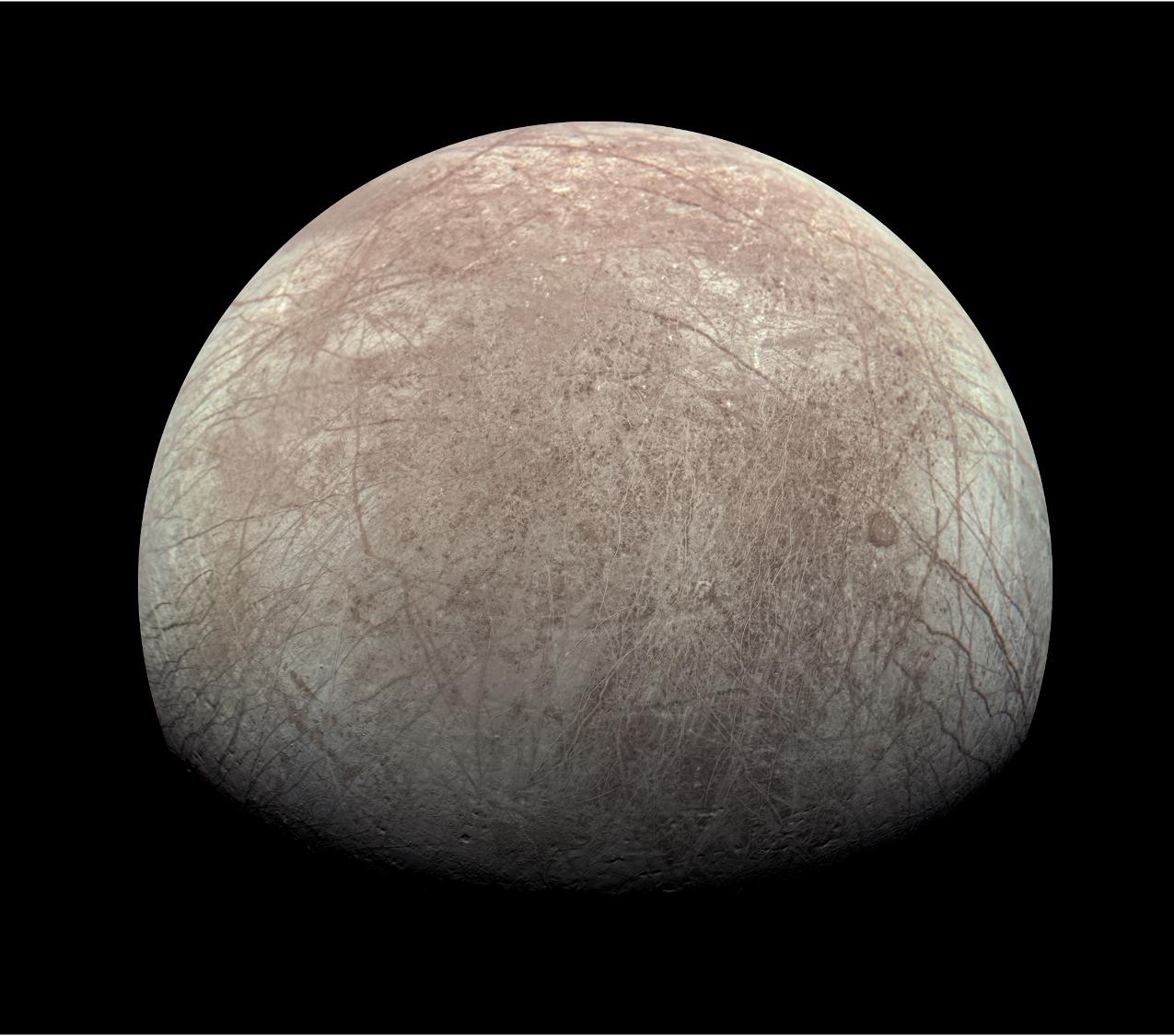

Figura 1. Aquí podemos ver una de las imágenes más recientes -de alta resolución- de Europa, en este caso tomada por la sonda Juno en septiembre de 2022. Lo más llamativo es la gran cantidad de sistemas de fracturas que cruzan la práctica totalidad del satélite y el escaso número de cráteres de impacto, atestiguando la juventud de su superficie. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image /Kevin M. Gill CC BY 3.0.

Figura 1. Aquí podemos ver una de las imágenes más recientes -de alta resolución- de Europa, en este caso tomada por la sonda Juno en septiembre de 2022. Lo más llamativo es la gran cantidad de sistemas de fracturas que cruzan la práctica totalidad del satélite y el escaso número de cráteres de impacto, atestiguando la juventud de su superficie. Imagen cortesía de NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image /Kevin M. Gill CC BY 3.0.La historia de hoy comienza con la llegada de la sonda Juno al sistema joviano en 2016. La misión, en principio, no tenía previsto estudiar las lunas heladas con tal nivel de detalle, pero uno de sus instrumentos -el radiómetro de microondas (MWR)-, diseñado para estudiar la atmósfera de Júpiter, fue también usado para intentar recabar datos sobre la corteza de Europa durante un sobrevuelo cercano, obteniendo unos datos muy interesantes.

Y bueno, ¿qué es lo que ha “visto” exactamente este instrumento? Para simplificar, lo primero que ha podido estudiar es la temperatura del hielo en profundidad. Si pensamos en las temperaturas que esperamos, la superficie del océano estaría a unos 273ºK, mientras que la superficie del hielo de la corteza estaría a tan solo 100ºK. Por lo tanto, la temperatura del hielo tendría que aumentar conforme vamos descendiendo hacia las profundidades de la corteza. Si este hielo estuviese formado por un bloque sólido y con las mismas propiedades en todas partes, la Juno habría visto una subida gradual de la temperatura de arriba hacia abajo.

Pero eso no es lo que vieron, sino que encontraron una estructura mucho más compleja algo que, por otro lado, no era descartable. Para poder interpretar los datos obtenidos, los científicos han tenido que usar un sofisticado modelo de transferencia radiativa -un modelo matemático que estudia transferencia de energía y su interacción con la materia que atraviesa- para transformar las señales de microondas en una estructura física.

La consecuencia es una nueva estimación del grosor de la corteza de hielo de Europa. Suponiendo que esté hecha de agua pura, los datos obtenidos son consistentes con una corteza de hielo de 29±10 kilómetros de espesor. Estas medidas se sitúan en el margen superior de las estimaciones más aceptadas por la comunidad científica.

Pero ojo, aquí hay otro detalle importantísimo: si debajo de esta capa existiese otra de hielo más cálido y convectivo -algo que no es descartable- habría que añadirla a esta estimación, por lo que probablemente estemos hablando de que esta sería el límite inferior de la horquilla de posibilidades.

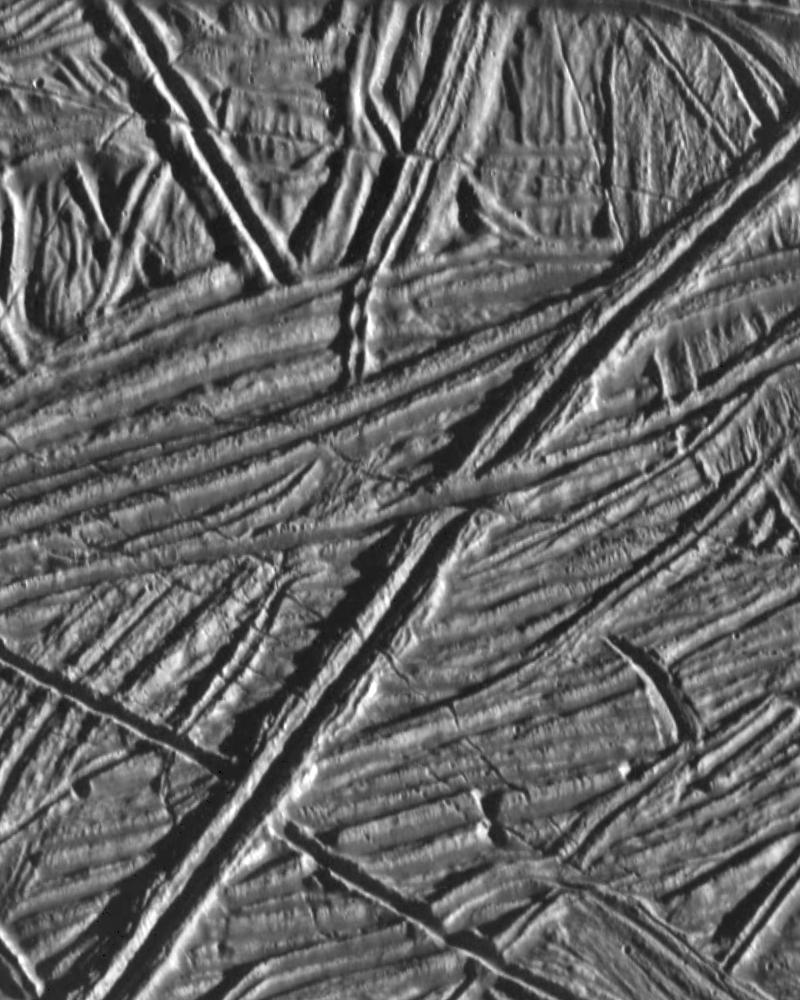

Figura 2. Una de las esperanzas para favorecer la hipótesis de un océano habitable es que estos sistemas de fracturas, crestas y surcos continuasen su estructura hasta partes mucho más bajas de la corteza de Europa… ¿serán finalmente un “arañazo” en la superficie? Imagen cortesía de NASA/JPL.

Figura 2. Una de las esperanzas para favorecer la hipótesis de un océano habitable es que estos sistemas de fracturas, crestas y surcos continuasen su estructura hasta partes mucho más bajas de la corteza de Europa… ¿serán finalmente un “arañazo” en la superficie? Imagen cortesía de NASA/JPL.Este hallazgo tiene grandes implicaciones desde el punto de vista de la geología. El flujo de calor que implica una corteza de este espesor coincide con los modelos de calentamiento por mareas, el origen de una parte importante de la energía interna del satélite, encargada de mantener el océano líquido y alimentar los procesos geológicos.

Y hay un detalle más: el instrumento MWR ha permitido a los científicos estudiar la textura interna de la capa de hielo. Y a partir de estos datos han observado zonas donde el hielo está bastante alterado, lo que en otros momentos ha llevado a especular sobre la posible existencia de lagos subterráneos, bolsas de salmuera o sistemas de grandes fisuras.

Esto se ha visto a partir de la aparición de elementos “dispersores”, discontinuidades en el hielo como fisuras, huecos o poros. Analizando como las distintas frecuencias dispersaban la radiación, el equipo pudo deducir que estos defectos en la capa de hielo son relativamente pequeños, con un tamaño característico de apenas unos centímetros.

Además, estos no estarían distribuidos por la corteza de una manera homogénea, sino que estarían concentrados en la parte superior, hasta unos pocos cientos de metros de profundidad. La fracción del volumen de hielo que ocupan es poca, y va haciéndose menor conforme profundizamos.

Este último detalle, que nos puede parecer un poco técnico, podría tener fuertes consecuencias de cara a la habitabilidad de Europa. Para que este cuerpo tuviese la posibilidad de albergar vida, es muy probable que su océano subterráneo necesitara un suministro de oxidantes y nutrientes generados en su superficie por el efecto de la radiación. Si la capa de hielo está plagada de grandes sistemas de fisuras, fallas o sistemas de poros interconectados, estos materiales podrían llegar hasta el océano.

Sin embargo, los hallazgos de este estudio sugieren que no es el caso. El escaso volumen, el pequeño tamaño y la poca profundidad a la que aparecen, indican que es poco probable que las fracturas que se ven en la superficie sean capaces por si solas de generar un intercambio de elementos y compuestos con el océano, mostrando la imagen de una Europa cuyo exterior e interior están desconectados y, que las formas geológicas que vemos y que nos indican cierta actividad, podrían en realidad encontrarse sobre kilómetros de hielo sólido y aislante.

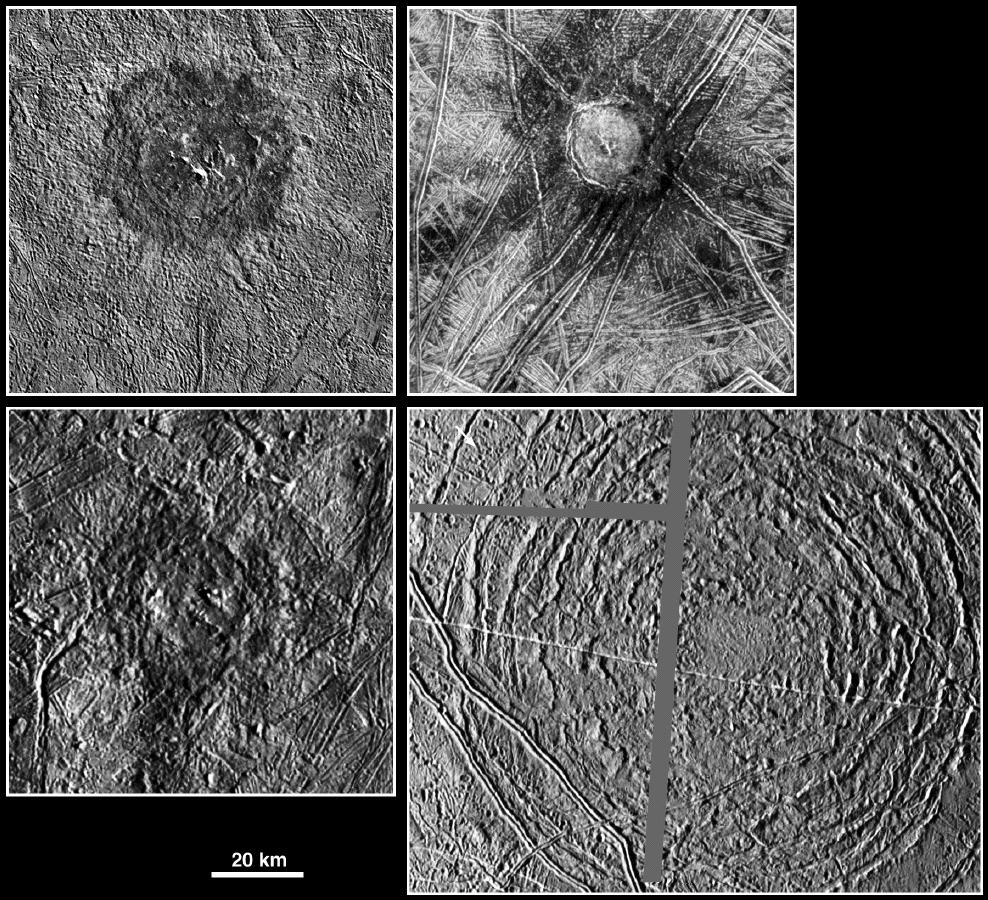

Figura 3. ¿Podrían ser los cráteres de impacto, en el caso de que la corteza fuese tan gruesa, una forma de conectar el interior de Europa con el exterior? Aquí en esta imagen podemos ver algunas de las grandes estructuras de impacto que hay sobre su superficie. Una manera en la que pudiesen servir estas para permitir el intercambio sería generando sistemas de fracturas -o propagando los existentes- hacia el interior, junto con la fusión del hielo provocada por el impacto. Imagen cortesía de NASA/JPL/DLR.

Figura 3. ¿Podrían ser los cráteres de impacto, en el caso de que la corteza fuese tan gruesa, una forma de conectar el interior de Europa con el exterior? Aquí en esta imagen podemos ver algunas de las grandes estructuras de impacto que hay sobre su superficie. Una manera en la que pudiesen servir estas para permitir el intercambio sería generando sistemas de fracturas -o propagando los existentes- hacia el interior, junto con la fusión del hielo provocada por el impacto. Imagen cortesía de NASA/JPL/DLR.Los cálculos están basados en la asunción de que el hielo de la corteza es de agua pura, pero la presencia de sales en este hielo podría cambiar el ajuste del modelo. De hecho, si asumimos un hielo con unos 15 mg de sal por kilo de hielo -parecido a la composición del hielo de los mares terrestres- la capa de hielo se reduciría 5 kilómetros, aunque seguiría dentro del margen de incertidumbre de los 10 kilómetros que han obtenido los científicos, por lo que la corteza seguiría siendo gruesa.

Estos hallazgos representan un avance francamente importante. Hemos pasado de ver los grandes sistemas de fracturas de Europa en una imagen a conocer el gradiente de temperaturas de toda la capa de hielo. Y lo que surge es una capa estable, gruesa y que aísla al océano del vacío del espacio. Si bien esto confirma que el océano está bien protegido, también sugiere que está más aislado de lo que esperaban los modelos más optimistas.

La vía para que sea un mundo habitable -el intercambio de materia y energía desde fuera hacia adentro- parece ser, a la vista de estos datos, complicado al no observarse una continuidad de los sistemas de fracturas desde el exterior al interior. Este hecho no elimina de un plumazo la posibilidad de que sea un mundo habitable, ya que podría haber otros mecanismos no detectados en este sobrevuelo, como regiones que puedan estar geológicamente activas o el papel de los impactos en facilitar ese intercambio.

Habrá que esperar a las futuras misiones JUICE y Europa Clipper que nos podrán aportar nuevos y mejores datos -al fin y al cabo, Juno no estaba preparada para esto- y confirmar o refinar estas medidas. Y, por supuesto, a abrir nuevas preguntas e interrogantes.

Referencias:

Levin, S. M., Zhang, Z., Bolton, S. J., Brown, S., Ermakov, A. I., Feng, J., Hand, K., Misra, S., Siegler, M., Stevenson, D., McKinnon, W., & Akiba, R. (2025) Europa’s ice thickness and subsurface structure characterized by the Juno microwave radiometer Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-025-02718-0

Sobre el autor: Nahúm Méndez Chazarra es geólogo planetario y divulgador científico.

El artículo Una nueva estimación del grosor de la corteza de hielo de Europa se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

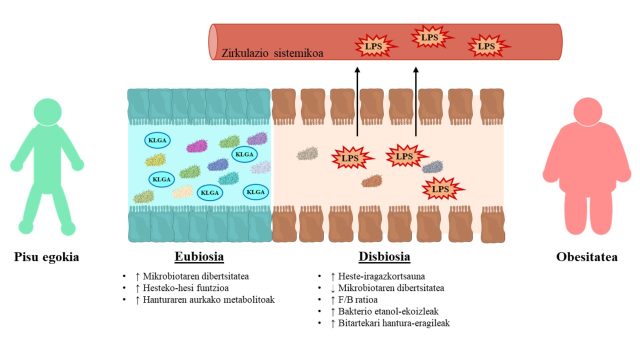

Bost egitura kristalino desberdin autoantolatu dira lehen aldiz polimero bakar batean

POLYMAT-EHU buru duen nazioarteko partzuergo batek, polimero erdikristalinoetan orain arte behatu den autoantolaketa konplexuena aurkeztu du: bost bloke desberdin eta potentzialki kristalizagarri dituen polimero batek bere kabuz antolatzeko gaitasuna duela, barne-egitura erabat berria sortuz.

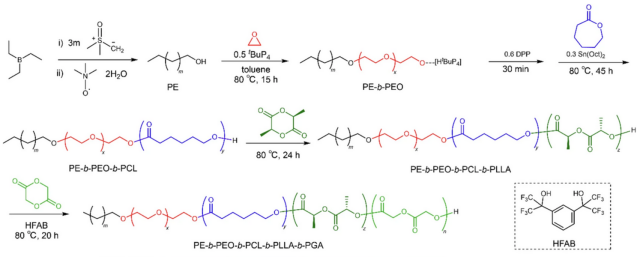

Aztertutako materiala bost polimero desberdinek osatzen dute: polietilenoa (PE), polietilen oxidoa (PEO), poli(ε-kaprolaktona) (PCL), poli(L-laktida) (PLLA) eta poliglikolida (PGA). Guztiak dira biobateragarriak eta hiru (PCL, PLLA eta PGA) biodegradagarriak. Bost bloke hauek esferulita berean integratzeak hainbat funtzio modu kontrolatuan bateratzea ahalbidetzen du.

Irudia: EHUko ikerketan aztertutako materiala bost polimero desberdinek osatzen dute: polietilenoa (PE), polietilen oxidoa (PEO), poli(ε-kaprolaktona) (PCL), poli(L-laktida) (PLLA) eta poliglikolida (PGA). (Iturria: Matxinandiarena, Eider; et. al. (2025))

Irudia: EHUko ikerketan aztertutako materiala bost polimero desberdinek osatzen dute: polietilenoa (PE), polietilen oxidoa (PEO), poli(ε-kaprolaktona) (PCL), poli(L-laktida) (PLLA) eta poliglikolida (PGA). (Iturria: Matxinandiarena, Eider; et. al. (2025))Aplikazio potentzialak honako hauek dira:

- Medikuntza birsortzailea. Ehunen ingeniaritzarako egiturak diseinatzea, fasez fase degradatzen direnak: hasieran euskarri mekaniko sendoa emanez, eta ondoren bigunagoak diren faseak garatuz, ehunen birsorkuntza erraztuz.

- Farmakoen askapen kontrolatua. Bloke bakoitza bere desintegrazio-abiadura propioa duenez, sendagaiak une zehatz eta desberdinetan askatzeko aukera ematen dute.

- Teknologia aurreratuak. Egitura hierarkikoaren kontrolari esker ezaugarri mekaniko, termiko edo optiko erregulagarriak dituzten materialak garatzea, errendimendu handiko aplikazioetarako egokiak.

Nature Communications aldizkarian argitaratu den ikerketak zehaztasun eta zorroztasun metodologikoak jarraitu dit. Horretarako, karakterizazio aurreratuko teknikak erabili ziren, EHUko laborategietan, ALBA sinkrotroian eta Zaragozako Unibertsitatean eskuragarri daudenak. Neurketak zehatzak izan behar dira, sortzen diren kristalak elur-maluten kristalak baino gutxi gorabehera milioi bat aldiz txikiagoak direlako. Horrela, taldeak zehaztu zuen kristalizazioa modu sekuentzial eta hierarkikoan gertatzen dela: PGA → PLLA → PE → PCL → PEO

Bloke bakoitza aurrekoak sortutako egituran kristalizatzen da, materiala geruzaz geruza eraikiz. Kontrol hierarkiko horrek ez du soilik zein zatitan kristalizatzen den zehazten, baizik eta nola, noiz eta non, eta hori funtsezkoa da propietate funtzional aurreratuak dituzten materialak diseinatzeko.

Esferulitek Malta gurutze positiboaren eredu optiko bereizgarria erakusten dute, eta horrek adierazten du kate polimerikoak zentrotik kanporantz orientatzen direla, gurpil baten erradioen antzera. Antolaketa erradial horrek fase guztiek jarraitutasuna izatea bermatzen du, nahiz eta kimikoki desberdinak izan.

Iturria:EHU prentsa bulegoa: “Bost egitura kristalino desberdin autoantolatu dira lehen aldiz polimero bakar batean“.

Erreferentzia bibliografikoa:Matxinandiarena, Eider; Pérez-Camargo, Ricardo A.; Sebastián, Víctor; Zhang, Pengfei; Ladelta, Viko; Hadjichristidis, Nikos; Müller, Alejandro J. (2025). Can five chemically different lamellar crystals self-assemble in a single spherulite? Nature Communications, 16, 9873. DOI: 10.1038/s41467-025-64845-6

The post Bost egitura kristalino desberdin autoantolatu dira lehen aldiz polimero bakar batean appeared first on Zientzia Kaiera.

Una feroz batalla espacial… de microbios

Una caja de llena de virus y bacterias ha sido el sorprendente escenario de una fascinante batalla espacial tras completar su viaje de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional. Los contendientes en este enfrentamiento especial, mantienen una rivalidad ancestral y son adversarios desde hace miles de millones de años: la siempre temida bacteria Escherichia coli y su archienemigo viral, el bacteriófago T7.

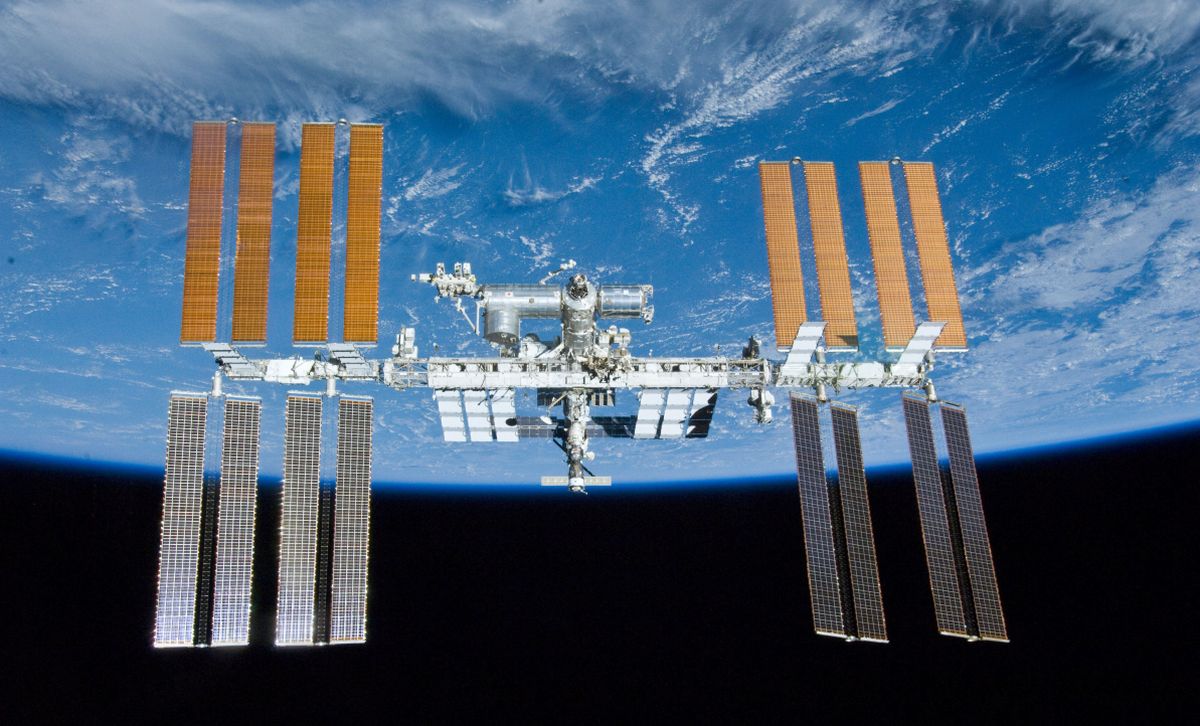

La Estación Espacial Internacional (ISS) Fuente: ESA

La Estación Espacial Internacional (ISS) Fuente: ESA

Por su parte, los fagos actúan como depredadores precisos: se adhieren a la superficie de la bacteria, inyectan su material genético y usan la maquinaria celular para multiplicarse. Si tienen éxito destruyen a la bacteria para liberar nuevas generaciones de virus. Por su parte, las bacterias no se quedan de brazos cruzados y también han desarrollado su propio arsenal de defensas. Algunas cambian la estructura de sus receptores para que los fagos no puedan engancharse, otras producen enzimas que destruyen el ADN viral, y algunas incluso registran fragmentos de virus en su propio genoma para reconocer y atacar futuras invasiones, un mecanismo con unas siglas (CRISPR) que seguro que os suenan.

Tradicionalmente esta batalla ocurre en la Tierra, pero un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, junto con la empresa biotecnológica estadounidense Rhodium Scientific Inc., han querido averiguar qué ocurriría con este enfrentamiento microscópico si se produjese en un entorno de microgravedad… o dicho de una manera más sencilla, en el año 2020 se envió una caja con virus y bacterias a la ISS y ahora, una vez que los contendientes han regresado a tierra firme, han publicado los resultados de su batalla espacial. Los científicos de la ISS incubaron diferentes combinaciones de bacterias y fagos durante 25 días, mientras que el equipo de investigación de bioquímicos mantuvo un grupo de control, con los mismos experimentos, en sus instalaciones de Madison, en la Tierra.

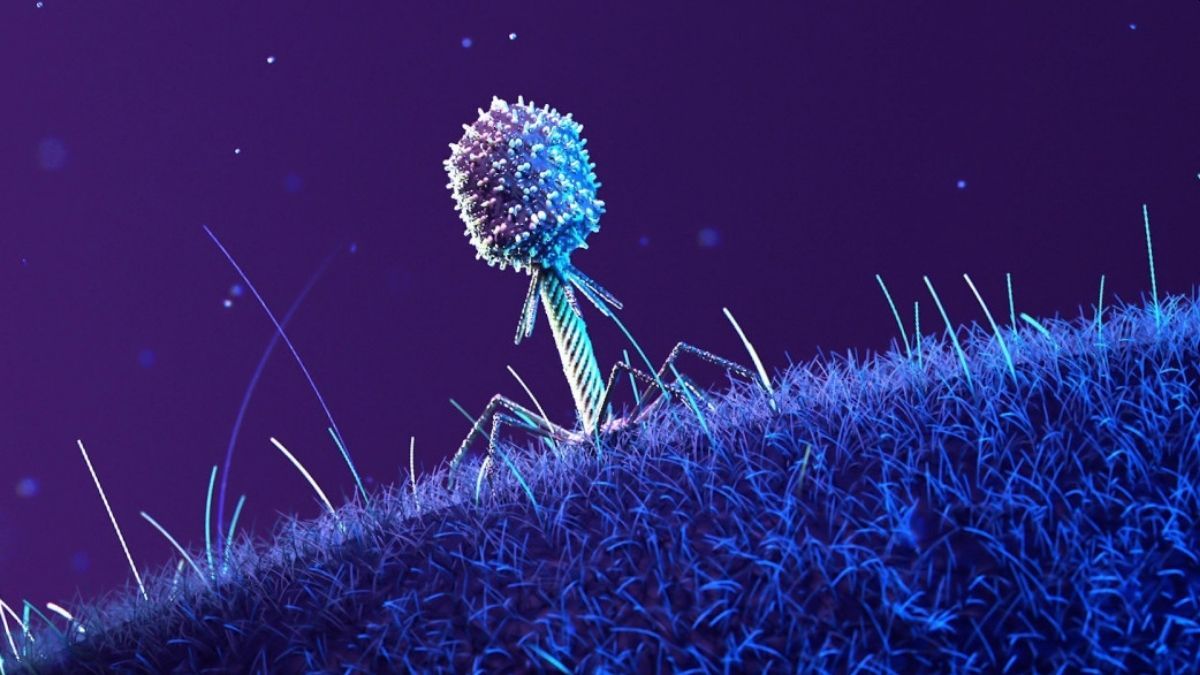

Un fago sobre la superficie de una célula huésped. Fuente: Universidad de Wisconsin-Madison

Un fago sobre la superficie de una célula huésped. Fuente: Universidad de Wisconsin-MadisonPor supuesto, en el espacio la batalla no se detuvo, los virus siguieron infectando a las bacterias y la E. coli continuó con su férrea defensa… pero ambos rivales lo hicieron de una forma distinta a como lo hacen en la Tierra. El entorno de microgravedad influyó tanto en la evolución de los virus como en la de sus bacterias objetivo, impulsando cambios genéticos notables en ambos.

En el entorno de ingravidez de la estación, las bacterias fueron quienes hicieron el primer movimiento adquiriendo mutaciones en genes implicados en la respuesta microbiana al estrés y la gestión de nutrientes. Sus proteínas de superficie también cambiaron. Los fagos tuvieron un inicio algo más lento pero, finalmente, mutaron en respuesta para poder seguir uniéndose a sus víctimas. No obstante, esta respuesta tardía fue fulminante sobre todo si tenemos en cuenta sus posibles aplicaciones médicas: El equipo descubrió que ciertas mutaciones de fagos específicas del espacio eran especialmente eficaces para eliminar bacterias terrestres responsables de infecciones del tracto urinario. Si tenemos en cuenta que más del 90 % de las bacterias responsables de ITU son resistentes a los antibióticos, lo que convierte los tratamientos con fagos en una alternativa prometedora.

Es cierto que cuando pensamos en virus, solemos pensar en enfermedades… pero los fagos se han convertido en un gran aliado, especialmente en el grave problema de la resistencia microbiana. Desde principios del siglo XX, mucho antes de que los antibióticos se convirtieran en la regla general frente a las infecciones, científicos y médicos han explorado su potencial como terapia eficaz. Los resultados del este nuevo artículo nos ofrecen una nueva ventana para desarrollar tratamientos eficaces y incorporar esas mejoras espaciales a nuestros fagos terrestres: «El espacio modifica radicalmente la interacción entre fagos y bacterias: la infección se ralentiza y ambos organismos evolucionan siguiendo una trayectoria distinta a la de la Tierra. Al estudiar estas adaptaciones espaciales, hemos desarrollado nuevos conocimientos biológicos que nos han permitido diseñar fagos con una actividad muy superior contra patógenos resistentes a los fármacos en la Tierra».

Con la experiencia adquirida durante este primer experimento, los investigadores están trabajando ya en un segundo experimento (que por supuesto debe caber en la misma caja pequeña) para un futuro lanzamiento espacial. «Primero, nos hemos planteado preguntas básicas de microbiología aplicada al espacio», explica uno de los autores, «ahora estamos listos para estudiar sistemas de múltiples fagos y bacterias que representan con mayor precisión la complejidad del microbioma humano y averiguar qué interacciones novedosas ocurren en el espacio y qué podemos aprender de ellas aquí en la Tierra».

Referencias científicas y más información:

Phil Huss, Srivatsan Raman, et al. (2026) Microgravity reshapes bacteriophage–host coevolution aboard the International Space Station PLOS Biology doi: 10.1371/journal.pbio.3003568

Renata Solan (2026) Microbes mutated in space hint at biomedical benefits to humans on Earth Universidad de Wisconsin-Madison

PLOS (2026) Scientists sent viruses to space and they evolved in surprising ways Science Daily

Manuela Callari (2026) Viruses that evolved on the space station and were sent back to Earth were more effective at killing bacteria Live Science

Sobre el autor: Javier «Irreductible» Peláez es escritor y comunicador científico. Autor de «500 Años de Frío» (2019) y «Planeta Océano» (2022). Es ganador de tres premios Bitácoras, un premio Prisma a la mejor web de divulgación científica y un Premio Ondas al mejor programa de radio digital.

El artículo Una feroz batalla espacial… de microbios se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Sara Bandrés Ciga: «Gure DNA ezagutzeak prebentziora eta tratamendu pertsonalizatu eraginkorragoetara hurbiltzen gaitu»

Sara Bandrés Ciga doktorea farmazialaria eta genetista molekularra da. Bere ikerketa jardueraren helburua da bariazio genetikoak gaixotasun neurodegeneratiboetan nola eragiten duen ulertzea, arrisku etiologikoaren espektroan zehar, forma monogenikoetatik hasi eta esporadiko konplexuetaraino. 2013 eta 2016 bitartean doktorego tesia Granadako Unibertsitatean egin zuen, eta Parkinson gaixotasunaren oinarri genetikoak izan zituen ardatz. 2017tik 2025era, Osasun Institutu Nazionaletako (NIH) Zahartzearen Institutu Nazionalean (National Institute on Aging) lan egin zuen, Marylanden (AEB). Bertan, doktoratu osteko ikertzaile, senior zientzialari eta neurogenetika ataleko zuzendari izan zen. Gaur egun Valo Health bioteknologiako enpresan senior ikertzailea da, eta erakundea eskala handiko datuei aplikatutako adimen artifizialean oinarritutako garapen farmakologikoan espezializatuta dago.

Sarak dibulgazio zientifiko eta prestakuntzarako grina handia du, eta bi arloetan aktiboki parte hartzen du.

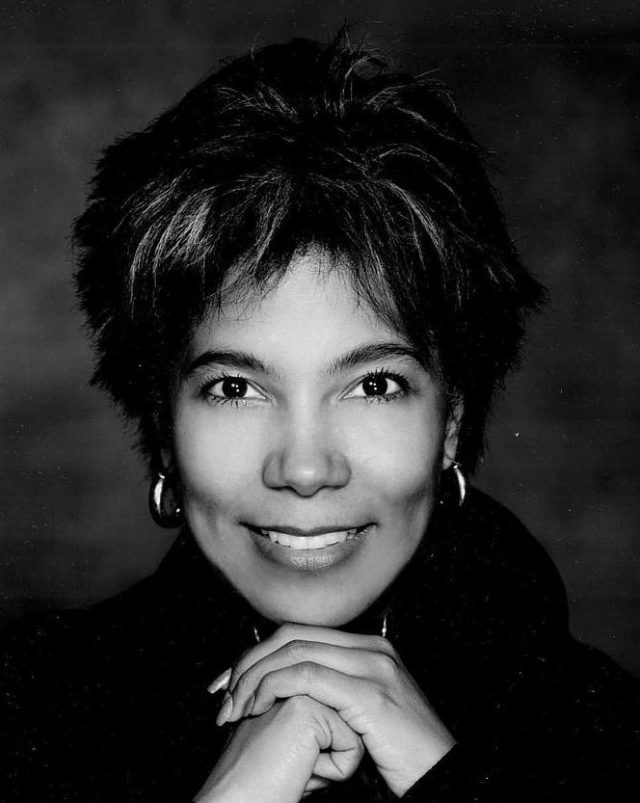

Irudia: Sara Bandrés Ciga ikertzailea. (Argazkia: Sara Bandrés Cigak emana)Zein da zure ikerketa arloa?

Irudia: Sara Bandrés Ciga ikertzailea. (Argazkia: Sara Bandrés Cigak emana)Zein da zure ikerketa arloa?

Gaixotasun neurodegeneratiboen genetika ikertzen dut, eta nire helburua da ulertzea genomaren eremu jakin batzuk nola eragiten dieten patologia horien arriskuari eta bilakaerari. Azkenaldian, nire lanak gorputzaren sistema desberdinetako datu omikoak konbinatzea izan du helburu, hala nola heste-garun ardatza, garuna modu isolatuan baino modu global eta konektatuan aztertzeko.

Zergatik aritzen zara arlo horretan?Genetika tresna gakoa da gaixotasun horiek eragiten dituzten mekanismoak argitzeko. Gure DNA ezagutzeak prebentziora eta tratamendu pertsonalizatu eraginkorragoetara hurbiltzen gaitu. Genetistaren filosofiaren arabera, arrisku genetikoa zenbat eta egokiago definitu, orduan eta hobeto ulertuko ditugu gaixotasunaren mekanismo molekularrak.

Izan al duzu erreferentziazko figurarik zure ibilbidean?Bai, John Hardy, zalantzarik gabe. Izan ere, alzheimerraren mekanismo molekularrei buruzko bere lan aitzindaria ezinbestekoa izan da gaixotasun hori eta bestelako gaixotasun neurodegeneratiboak ikertzeko. Duela hamaika urte bere laborategian aritzeko aukera izan nuen University College London (UCL) unibertsitatean, eta jarraibide ederra izan zen niretzat, nire ibilbide profesionala Estatu Batuetara bideratzeko.

Zer aurkitu edo konpondu nahiko zenuke zure arloan?Gustatuko litzaidake genetikak arriskua identifikatzen laguntzea ez ezik, gaixotasuna garatzea eragiten duten prozesuak sakon ulertzen laguntzea ere. Espero dut ezagutza honek aurreikuspen estrategiak eta esku hartze goiztiar eta pertsonalizatua sortzeko aukera ematea, sintomak agertu aurretik pertsonen bizitza hobetu ahal izateko.

Zer aholku emango zenioke ikerketaren munduan hasi nahi duen norbaiti?Saiatuak izateko esango nieke. Ikerketa abiadura lasterketa baino, iraupeneko lasterketa da. Emaitzak oso gutxitan antzeman daitezke epe laburrean, baina jarraikitasuna, pazientzia eta grina erakutsiz, inpaktu handiko ekarpenak lor daitezke.

Jatorrizko elkarrizketa Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko azaroaren 22an: “Sara Bandrés Ciga: «Conocer nuestro ADN nos acerca a la prevención y a tratamientos personalizados más efectivos»“.

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

Ikertzen dut atalak emakume ikertzaileen jardunari erreparatzen die. Elkarrizketa labur baten bidez, zientzialariek azaltzen dute ikergai zehatz bat hautatzeko arrazoia zein izan den eta baita ere lanaren helburua.

The post Sara Bandrés Ciga: «Gure DNA ezagutzeak prebentziora eta tratamendu pertsonalizatu eraginkorragoetara hurbiltzen gaitu» appeared first on Zientzia Kaiera.

La teoría del invariante

Existen muchas formas de explicar la teoría de la relatividad de Einstein. Así, por ejmplo, en nuestra serie Teoría de la invariancia se explica paso a paso y usando muy pocas matemáticas, y las que se usan, elementales. Pero esta síntesis que hace Francis Villatoro en 10 minutos (La teoría del invariante) es, simplemente, magnífica, pues incluye también aspectos geométricos que no se suelen tratar a este nivel.

Francisco Román Villatoro Machuca es profesor titular (acreditado como catedrático) del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga. Es licenciado en Informática, licenciado en Física y doctor en Matemáticas. Es un divulgador de referencia en el mundo hispanohablante.

Edición realizada por César Tomé López

El artículo La teoría del invariante se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Nola funtzionatzen du hozkailu batek?

Elikagaiak freskoan gordetzea ezinbestekoa da azkar ez usteltzeko eta seguru kontsumitzeko. Horretarako erabiltzen dugun tresna nagusietako bat hozkailua da, egunero ia konturatu gabe erabiltzen dugun gailua. Baina nola lortzen du barrualdea hotz mantentzea? Hozkailuak ez du hotza sortzen… beroa kentzen du, eta hor dago gakoa.

Bideo honetan ikusiko dugu nola funtzionatzen duen hozkailu baten barruko hozte-sistemak: fluido batek egoeraz aldatuz beroa nola xurgatzen duen, nola botatzen duen kanpora eta nola kontrolatzen duen guztia termostato batek. Prozesu etengabe eta zehatz bati esker, elikagaiak denbora gehiagoz egoera onean mantentzen dira.

Zergatik gertatzen dira gauzak Ikusgela hezkuntza proiektuaren bideo-sorta bat da. Euskal Wikilarien Kultur Elkartearen ikus-entzunezko egitasmoa da eta EHUko Kultura Zientifikoko Katedraren laguntza izan du.

The post Nola funtzionatzen du hozkailu batek? appeared first on Zientzia Kaiera.

¿Comemos lo que decimos que comemos?

Foto: Artem Podrez / Pexels

Foto: Artem Podrez / Pexels¿Y si una simple gota de sangre pudiera decirnos si nos estamos alimentando bien? Aunque muchas personas afirman seguir una dieta saludable, los métodos tradicionales para medir lo que comemos –como encuestas o diarios alimentarios– no siempre son fiables. Al fin y al cabo, es fácil olvidar lo que hemos comido o incluso tener percepciones erróneas sobre las cantidades ingeridas.

Por suerte, ahora hay alternativas. En un estudio que llevamos a cabo en el centro tecnológico AZTI, analizamos si una pequeña muestra de sangre recogida del dedo (lo que se llama dried blood spot o DBS) puede reflejar con precisión lo que comemos, especialmente respecto al consumo de pescado azul, rico en grasas saludables omega-3.

El estudio incluyó 18 participantes, hombres y mujeres de entre 18 y 65 años, sin enfermedades. Durante cinco semanas, las 18 personas participaron en una intervención nutricional. Primero siguieron su dieta habitual, luego evitaron el pescado y finalmente consumieron caballa enlatada varias veces por semana. En cada fase, recogimos muestras de sangre y analizamos los niveles de diferentes ácidos grasos.

De los cuestionarios a la analítica objetivaLos resultados fueron claros. Antes de comenzar la intervención, el perfil de ácidos grasos reveló distintos patrones de dieta entre los participantes.

Por un lado, aquellas personas que habitualmente consumían lácteos azucarados, bebidas carbonatadas y azúcar presentaron mayores niveles de grasas omega-6 y menores niveles grasas omega-3. Esto es importante porque cuando el omega-6 está descompensadamente elevado, el riesgo de fallecer aumenta. Por el contrario, quienes consumían pescado azul, bebidas alcohólicas fermentadas, edulcorantes y nueces presentaron mayores niveles de grasas monoinsaturadas y omega-3.

Un tercer grupo con mayor consumo de verduras, cereales integrales, quesos y mantequilla presentó niveles intermedios de omega-3 y omega-6, y niveles más altos de grasas saturadas.

Pero ¿cuánto tardan en cambiar nuestro perfil de ácidos grasos tras consumir ciertos alimentos? Menos de lo que imaginamos. En los experimentos vimos que si los sujetos consumían latas de caballa, los niveles en sangre de ciertos omega-3 como el EPA aumentaban en un día. Sin embargo, otros como el DHA tardaban más en reflejarse. Esto demuestra que esta técnica puede detectar cambios en la dieta tanto a corto como a largo plazo.

Además, los niveles de estas grasas cambiaban de manera distinta según el patrón de dieta habitual de cada participante. En los participantes que normalmente no consumían pescado azul, aumentaban más sus niveles de EPA al día siguiente de comer pescado. Sin embargo, aunque el DHA también aumentó en estos participantes durante las dos semanas de intervención, los niveles no llegaron a igualarse a los de los participantes que normalmente sí consumían pescado. Esto quiere decir que para adquirir niveles de omega-3 correspondientes con un consumo de pescado azul adecuado, necesitarían seguir tomándolo durante más de dos semanas.

Identificar si la dieta es adecuada sin cuestionariosEl nuevo método es, sobre todo, rápido, cómodo y poco invasivo. No requiere de profesionales médicos y puede aplicarse fácilmente en grandes muestras, o incluso en casa. Además, permite identificar si la dieta es adecuada y evitar los errores comunes de los cuestionarios alimentarios, que muchas veces no reflejan lo que realmente comemos. Por otro lado, gracias a los cambios a corto y largo plazo de diferentes grasas, también nos permite saber si las personas siguen las pautas indicadas en un plan nutricional.

Esta investigación nos coloca un paso más cerca de ofrecer recomendaciones nutricionales realmente personalizadas. Porque al final lo que importa no es lo que decimos que comemos, sino lo que realmente comemos.![]()

Sobre las autoras: Laura García-Urtiaga, Investigadora Predoctoral en Nutrición de Precisión – AZTI, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea and Sara Arranz, Investigadora del grupo de Alimentación y Salud de AZTI

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Artículo original.

El artículo ¿Comemos lo que decimos que comemos? se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Belabeltzek Geometria gainditzen dute

Baliteke matematiketan trebeak ez galera pentsatzea, baina gizakiok sen matematiko zorrotza daukagu, gure bizitzan oso goiz azaleratzen dena. Gizakiak ez diren animaliek ere badute nolabaiteko gaitasun matematikoa, askoz mugatuagoa bada ere. Adibidez, frogatu egin da hegazti eta ugaztun batzuek zenbakien nolabaiteko sena badutela. Baieztapen hori zenbait esperimenturen bidez frogatu da, hala nola sariak jasotzea tekla bat hainbat aldiz sakatu ostean, edo objektu edo zentzumen-estimulu kopuru jakin bat antzeman ondoren. Hona hemen eredu esperimental horien azterketa bat.

Gizakienak ez diren gaitasun matematiko horiek aritmetikaren arlokoak dira. Hala ere, geometriaren arloan askoz gutxiago ezagutzen ditugu gizakiak ez diren animalien trebetasunak. Egia da hegazti batzuek bikotea aukeratzen dutenean simetriaren balorazioak baduela zerikusia, 90eko hamarkadaren hasieran egindako lan aitzindari batek erakutsi bezala. Bikotea aukeratzerakoan gorputzeko simetriaren balio positiboa animalien espezie askotara hedatu da, arrainetara barne. Erleek ere erakutsi dute loreen simetria hautemateko gai direla.

Hala ere, beste propietate geometriko batzuk hautemateko gaitasuna, hala nola paralelismoa, elkarzutasuna edo luzera erlatiboa, baliteke soilik gizakiena izatea. Hori iradoki zuen duela gutxi egindako azterlan batek, babuinoekin eta adin eta jatorri desberdineko gizakiekin egindakoa; zehazki, Europakoak eta Himbak (Namibia eta Angolako tribu erdinomadak). Gizaki guztiek babuinoek hautematen ez zituzten erregulartasun geometrikoak hautemateko gai izan ziren.

1. irudia: belabeltza (Corvus corone). (Iturria: B.S. Thurner Hof – CC BY-SA 3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)

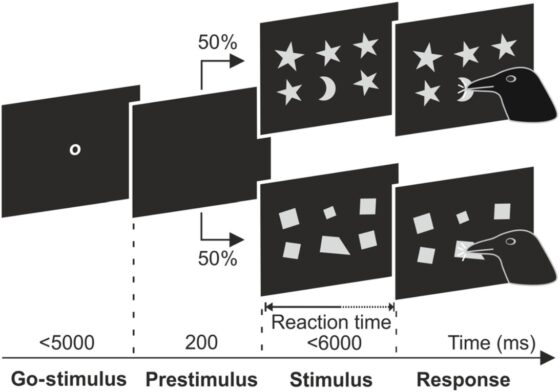

1. irudia: belabeltza (Corvus corone). (Iturria: B.S. Thurner Hof – CC BY-SA 3.0 lizentziapean. Iturria: Wikimedia Commons)Baliteke erregulartasun geometrikoak hautemateko gaitasuna giza espeziearen berezitasun propioa izatea? Bada, ideia hori zalantzan jarri du Tubingako Unibertsitateko (Alemania) talde batek bere ikerketan, eta, horretarako, belabeltzak (Corvus corone) erabili dituzte. Belabeltza (1. irudia) korbido espezie bat da; dagoeneko frogatu da problemak ebazteko gaitasun handia duela, bai eta gaitasun numerikoa ere.

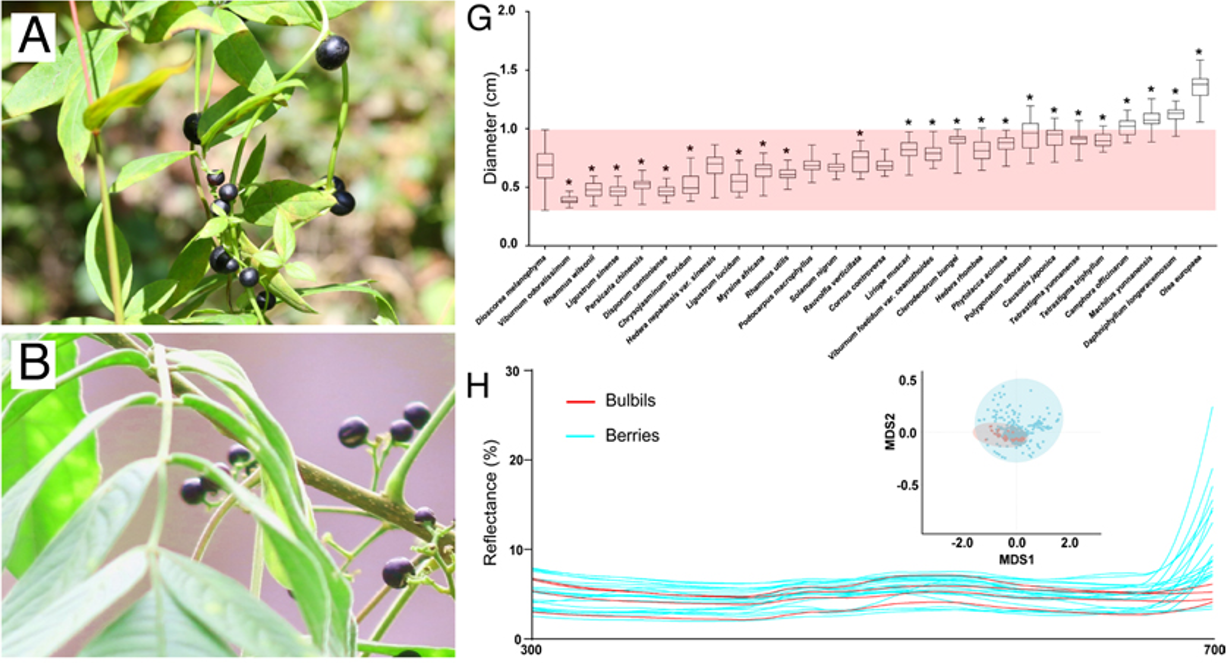

2. irudia. testuan deskribatutako esperimentuaren eskema. Belabeltzak desberdina den forma hautemateko entrenatu zituzten (goian). % 75etik gorako arrakasta-tasa lortu zutenean, sei laukien artean bestelako geometria zuena hautatzeko aukera eman zitzaien (behean). (Iturria: Schmidbauer,Philipp; et al. (2025) – CC BY-4.0. lizentziapean.)

2. irudia. testuan deskribatutako esperimentuaren eskema. Belabeltzak desberdina den forma hautemateko entrenatu zituzten (goian). % 75etik gorako arrakasta-tasa lortu zutenean, sei laukien artean bestelako geometria zuena hautatzeko aukera eman zitzaien (behean). (Iturria: Schmidbauer,Philipp; et al. (2025) – CC BY-4.0. lizentziapean.)Esperimentu hori gizaki eta babuinoekin egindakoaren antzekoa zen. Hala ere, bi belabeltz helduk hartu zuten parte, eta pantaila ukigarri batean bost objektu berdin (izarrak adibidez) eta desberdina zen beste bat (ilargi erdia, adibidez) erakutsi zizkieten. Hegaztiek azkar ikasi zuten mokoarekin desberdina zen irudia hautatuz gero, saria jasotzen zutela (2. irudia).

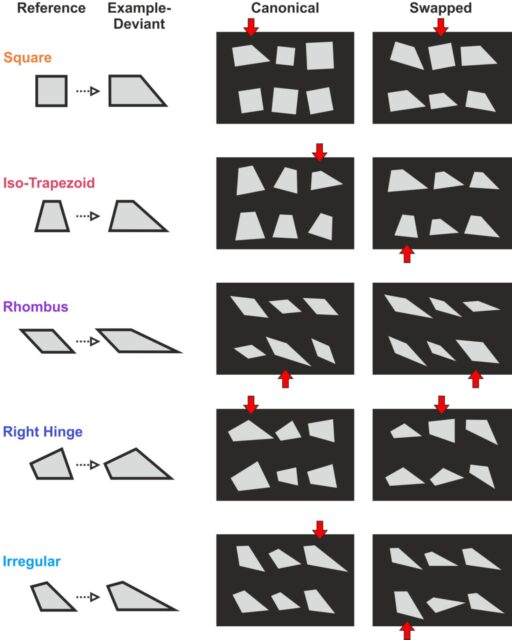

3. irudia: esperimentuan erabilitako laukien ereduak. Erreferentzia eta bariazioa ikus daiteke. Ezkerreko zutabean erreferentzia bost aldiz errepikatzen da, eta tamaina eta errotazioa desberdina da. Eskuineko zutabean bariazioa errepikatzen da, eta erreferentzia, berriz, desberdina da. Geziek erantzun zuzena markatzen dute. (Iturria: Schmidbauer,Philipp; et al. (2025) – CC BY-4.0. lizentziapean.)

3. irudia: esperimentuan erabilitako laukien ereduak. Erreferentzia eta bariazioa ikus daiteke. Ezkerreko zutabean erreferentzia bost aldiz errepikatzen da, eta tamaina eta errotazioa desberdina da. Eskuineko zutabean bariazioa errepikatzen da, eta erreferentzia, berriz, desberdina da. Geziek erantzun zuzena markatzen dute. (Iturria: Schmidbauer,Philipp; et al. (2025) – CC BY-4.0. lizentziapean.)Belabeltzak entrenatu ostean, lauki mota desberdinak erakusten zituzten sei irudi erakutsi zizkieten (karratuak, laukizuzenak, erronboak, trapezioak eta trapezoideak). Horietako bost berdin berdinak ziren angelu eta aldeen proportzioari dagokionez, baina tamaina desberdina zen edo biratuta zeuden (3. irudia). Seigarren laukia antzekoa zen, baina angeluetan aldea zegoen; hortaz, aldeen arteko proportzioa desberdina zen. Belabeltzei sei segundo eman zizkieten desberdina zen irudia detektatzeko.

Belabeltzek ausaz aukeratu izan balute, asmatutakoen ehunekoa % 16,7koa izango litzateke (1/6). Ehuneko horren batezbestekoa, berriz, % 50 izan zen belabeltzetako baten kasuan, eta % 60koa bestearen kasuan. Hau da, belabeltzek lauki mota desberdinen geometriaren arteko aldeak antzeman zituzten, tamainaren eta posizioaren arteko aldea gainditu ondoren. Hala ere, lauki mota guztiak ez zituzten berdin hauteman. Laukien arteko bariazioak ia beti hauteman zituzten (% 90), baina erronboak zailago hauteman zituzten (% 25-30).

Bestalde, interesgarria izan zen esperimentuaren errepikapen askotan ikusi zela erantzun zuzenen ehunekoak gora egin zuela pixka bat, baina igoera hori ez zela estatistikoki esanguratsua izan. Beste era batera esanda, belabeltzek dagoeneko bazeukaten formen propietate geometrikoak hautemateko gaitasuna, baina entrenamenduaren bidez gaitasun hori hobetu zezakeen.

Esperimentu hori garrantzitsua da, izan ere, gizakia ez den animalia batek propietate geometrikoak hautemateko gaitasuna duela erakutsi da lehenengo aldiz, eta, hortaz, frogatu da gaitasun hori modu independentean bereganatu ahal izan dela hainbat leinu ebolutibotan.

Erreferentzia bibliografikoa:Schmidbauer, Philipp; Hahn, Madita; Nieder, Andreas (2025). Crows recognize geometric regularity. Science Advances, 11,15. DOI: 10.1126/sciadv.adt3718.

Egileaz:Ramón Muñoz-Chápuli Oriol Animalien Biologiako Katedraduna (erretiratua) da Malagako Unibertsitatean.

Jatorrizko artikulua Cuaderno de Cultura Científica blogean argitaratu zen 2025eko maiatzaren 5ean: “Las cornejas negras aprueban en Geometría“.

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Belabeltzek Geometria gainditzen dute appeared first on Zientzia Kaiera.

Geología sobre esquís

Durante estas semanas están teniendo lugar los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, gracias a los cuales, y aquí reconozco mi ignorancia deportiva, podemos disfrutar de un montón de deportes y modalidades que no sabía ni que existían. Aunque, y de nuevo me sincero, no consigo centrarme en seguir el desarrollo de las pruebas al aire libre porque me dedico a prestarle más atención al paisaje que rodea las pistas olímpicas. Pero esta vez no me siento tan culpable, porque incluso en el vídeo corto que sirve como entradilla en la retrasmisión televisiva de las competiciones, unas montañas cobran todo el protagonismo: las Dolomitas.

Captura de pantalla del vídeo de entradilla de las pruebas deportivas con las montañas Dolomitas resaltadas en el centro de la imagen. Fuente. Fotograma tomado de RTVE

Captura de pantalla del vídeo de entradilla de las pruebas deportivas con las montañas Dolomitas resaltadas en el centro de la imagen. Fuente. Fotograma tomado de RTVELas Dolomitas son una serie de cordilleras montañosas situadas al sur de los Alpes orientales, en el norte de Italia, y su importancia en estos Juegos Olímpicos radica en que la segunda sede principal, Cortina d´Ampezzo, se sitúa al pie de estas montañas. Pero no es la única, hasta otras cinco localidades emplazadas en las Dolomitas albergan instalaciones en las que se desarrollan los deportes de estos juegos. Todo ello debido a que las laderas y valles dolomíticos son una de las principales zonas europeas para disfrutar de los deportes invernales gracias, como no, a su geología.

Localización de las Dolomitas al norte de Italia (enmarcadas dentro del círculo rojo) y de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno situadas en las laderas de sus montañas. Fuentes: Mapa topográfico tomado de Google Maps, la localización de las sedes deportivas está tomada de Olympics.

Localización de las Dolomitas al norte de Italia (enmarcadas dentro del círculo rojo) y de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno situadas en las laderas de sus montañas. Fuentes: Mapa topográfico tomado de Google Maps, la localización de las sedes deportivas está tomada de Olympics.Esta historia comienza hace unos 250 millones de años, en un Periodo geológico llamado Triásico. En aquella época, el supercontinente Pangea aún estaba unido y esta zona de Italia era un mar tropical poco profundo, con aguas cálidas y muy transparentes, en los que vivían algas y otros pequeños organismos con caparazones carbonatados. Esta paz se rompió ligeramente cuando comenzó la rotura de Pangea, hace unos 238 millones de años, porque produjo una serie de erupciones volcánicas submarinas en esta área, depositándose rocas volcánicas entre el barro carbonatado. Pero después de la tormenta llegó otra vez la calma, desarrollándose un nuevo mar tropical tranquilo en el que crecieron abundantes arrecifes de coral. Aunque no duró mucho, ya que, a comienzos del Periodo Jurásico, hace entre unos 200 y unos 180 millones de años, el agua se retiró ligeramente, quedando este lugar como una zona costera con amplias playas por las que paseaban dinosaurios. Sin embargo, el mar no se rindió y recuperó sus dominios, apareciendo así, desde hace unos 180 millones de años hasta finales del Cretácico, una nueva zona marina, más profunda que la anterior, en la que los ammonites fueron los organismos carbonatados protagonistas.

La idílica imagen de mares tropicales se acabó hace unos 65 millones de años, cuando la placa tectónica Africana empezó a moverse hacia el norte, chocando con la placa tectónica Euroasiática. Este empuje produjo que todas las rocas que se formaron desde el Triásico hasta el Cretácico empezaran a ascender, doblándose y fracturándose sin parar. Así, sin prisa pero sin calma, el choque de placas provocó que, en los últimos 10 millones de años, se formasen las enormes elevaciones que hoy conocemos como las Dolomitas. Y, como broche final de esta historia, en los últimos 2 millones de años, los agentes meteorológicos como la lluvia, el viento o las lenguas de hielo que bajaban por las laderas de las montañas, fueran esculpiendo el paisaje actual: crestas, valles y acantilados de paredes casi verticales.

Si me habéis leído en otras ocasiones, seguro que esta historia no os sorprende, porque os la habré contado antes. De hecho, podría valer para muchísimas de las cordilleras más conocidas del mundo, como los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos o, incluso, el Himalaya. Entonces, ¿qué hace especial a las Dolomitas? Pues la respuesta a esta pregunta se encuentra en su propio nombre.

Cristales de dolomita encontrados en la cantera de Azcárate (Eugui, Navarra). Fotografía de Didier Descouens / Wikimedia Commons

Cristales de dolomita encontrados en la cantera de Azcárate (Eugui, Navarra). Fotografía de Didier Descouens / Wikimedia CommonsEl barro marino carbonatado que se depositó durante el Triásico tenía calcio y magnesio y acabó convirtiéndose en un mineral llamado dolomita (CaMg(CO3)2), que es el componente principal de la roca conocida como dolomía. Pues es tal la abundancia de este mineral en los Alpes orientales, que fue aquí donde lo descubrió a finales del siglo XVIII un geólogo francés apellidado Dolomieu. Y sí, el nombre del mineral es un homenaje a su descubridor.

Pero aquí no termina su particularidad. A diferencias del Triásico, el barro marino carbonatado formado durante el Jurásico y el Cretácico sólo tenía calcio, generando el mineral calcita (CaCO3) que forma las rocas calizas. Y resulta que la dolomita es un mineral con mayor dureza que la calcita, lo que provoca que la roca dolomía sea más resistente a la acción de los elementos que la caliza, las rocas volcánicas y la arenisca formada a partir de la arena de las playas jurásicas. Por este motivo, las Dolomitas han quedado cinceladas como enormes picos verticales que destacan sobre el paisaje circundante, haciendo que se nos desvíe la vista de las pruebas de esquí a la belleza de las montañas que rodean las pistas.

Y he dejado lo mejor para el final. Gracias a la presencia del magnesio en su composición, la dolomita es un mineral capaz de reflejar la luz solar, provocando, tanto al amanecer como al atardecer, un efecto óptico que confiere unas tonalidades rosadas o violáceas a las montañas de las Dolomitas y que se conoce como “alpenglow” (resplandor alpino) en alemán, o “enrosadira” en italiano. Un motivo más para seguir por televisión los Juegos Olímpicos de Invierno… aunque seguiré sin prestarle atención a los deportes por culpa de la belleza del paisaje en donde se desarrollan.

Efecto de la “enrosadira” en las Dolomitas. Foto: Anna Marchenkova /Wikimedia Commons

Efecto de la “enrosadira” en las Dolomitas. Foto: Anna Marchenkova /Wikimedia Commons

Sobre la autora: Blanca María Martínez es doctora en geología, investigadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y colaboradora externa del departamento de Geología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EHU

El artículo Geología sobre esquís se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Claudia Joan Alexander, espazioaren eta zientziaren hezkuntzan aitzindaria

Claudia Joan Alexander (1959-2015) zientzialari kanadiar-estatubatuar nabarmena izan zen, geofisikan eta planetologian espezializatua. Lorpen zientifikoetatik haratago, emakumeen eta gutxiengoen defendatzailea izan zen STEM alorretan eta komunikatzaile zientifiko sutsua.

Claudia Joan Alexander 1959ko maiatzaren 30ean jaio zen Vancouverren (Kanada), nahiz eta familia Silicon Valleyra (Kalifornia, AEB) joan zen bera jaio eta hilabete gutxira. Ama korporazioko liburuzaina izan zen Intel multinazional teknologikoan, eta aita gizarte langilea zen; neba bat eta ahizpa bat zituen. Claudia izan zen zuriak nagusi ziren eskolako neska beltz bakanetakoa; hori zela eta, nahiko bakarrik eta isolatuta sentitu zen haurtzaroan. Irakurketan babestu zen, eta kazetari izatea zuen amets.

1. irudia: Claudia Joan Alexander zientzialari kanadiar-estatubatuar nabarmena izan zen, geofisikan eta planetologian espezializatua. (Iturria: NASA)

1. irudia: Claudia Joan Alexander zientzialari kanadiar-estatubatuar nabarmena izan zen, geofisikan eta planetologian espezializatua. (Iturria: NASA)Gurasoek, ordea, alabak zerbait “baliagarria” ikas zezan nahi zuten, ingeniaritza, esaterako. Uda batez, NASAren Ames Ikerketa Zentroko ingeniaritza-sailean hasi zen aldi baterako lanean. Han izan zuen planetologiaren berri, eta berak uste baino errazagoa eta liluragarriagoa zen arlo bat ezagutu zuen. Artizarrera Pioneer misioa egin zuten garaia zen, eta Voyager zundak kanpoko eguzki sisteman zehar ibili ziren garaia.

Ibilbide akademiko bikaina eta ibilbide profesionalaren hasieraGeofisikako –Lurra fisikaren ikuspegitik aztertzen duen zientzia– lizentziatura lortu zuen Alexanderrek Kaliforniako Unibertsitatean, Berkeleyn, 1983an. Ikasten jarraitu zuen eta geofisika eta fisika espazialeko maisutza-gradua egin zuen Kaliforniako Unibertsitatean, Los Angelesen. 1985ean amaitu zuen. Masterreko tesian Artizarreko ionosferako muturreko erradiazio ultramoreko eguzki-bariazioak sakonago aztertu zituen, Pioneer orbitatzailearen datuak erabilita. Handik urte batzuetara, 1993an, Zientzia Atmosferiko, Ozeaniko eta Espazialetako doktoregoa lortu zuen Michigango Unibertsitatean, eta espazioko plasmaren fisikan espezializatu zen.

Handik gutxira hasi zuen ibilbide profesionala Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuan plaken tektonika aztertzeko kontratuarekin. NASAra itzuli zen gero, Ames Ikerketa Zentrora zehatz esateko, eta Jupiterren ilargiak behatu zituen. 1986an NASAk Kalifornian zuen Zurrusta Propultsio Laborategira (Jet Propulsion Laboratory, JPL) joan zen, NASArentzat tripulaziorik gabeko espazio-ontziak eraikitzen eta martxan jartzen dituen zentrora. Ia hogeita hamar urte egin zituen han, hil zen arte.

Urteen poderioz Claudia Alexander damutu egin zen lan munduan sartzerako doktoratu ondoko bat egin ez izanaz, bere ustez etapa hori “funtsezkoa da galdera zientifiko bakarrean kontzentratu eta ibilbide batean behar diren oinarriak finkatzeko argitalpenak sortzeko”, eta hori egitea oso zaila da lan munduan, hainbat egiteko baitzuen eta denbora gutxiegi guztiak egiteko.

Zurrusta Propultsio Laborategia: Galileo, Rosetta eta CassiniJPLko misio espazialekin zuen konpromisoa ia berehalakoa izan zen. Galileo espazio-ontziko plasma-uhinen tresnaren koordinatzaile zientifikoa izan zen, 2003an amaitu zen misioaren azken faserako proiektuaren buru izan aurretik. Jupiterren atmosferako datuak bildu zituen, beste 21 ilargi aurkitu zizkioten planetari eta Ganimedes sateliteak azalerari lotutako exosfera bat duela jakin zuten; beraz, ordura arte ilargi inaktiboa zela uste zen arren, ideia hori berriro aztertu egin behar izan zuten. Alexanderrek bereziko garrantzia izan zuen misio horretako baliabide teknikoak eta giza baliabideak kudeatzerakoan eta datuak interpretatzerakoan.

2. irudia: Claudia Joan Alexander emakumeen eta gutxiengoen defendatzailea izan zen STEM alorretan. (Argazkia: NASA – jabari publikoa. Iturria: Wikimedia Commos)

2. irudia: Claudia Joan Alexander emakumeen eta gutxiengoen defendatzailea izan zen STEM alorretan. (Argazkia: NASA – jabari publikoa. Iturria: Wikimedia Commos)2000. urtetik 2015ean hil zen arte, Europako Espazio Agentziaren –ESA, ingeleseko siglengatik– Rosetta misioari NASAk egindako ekarpenaren arduraduna izan zen Claudia; misio horren egitekoa 67P/ Churyumov –Gerasimenko kometa aztertu eta kometa horretan lurreratzea zen. Bere arduren artean zegoen 35 milioi dolarreko tresnak gainbegiratzea eta NASAren Espazio Sakoneko Saretik jarraipena eta nabigazioa egitea. Lankidetzarako ikuspegia izateari esker, Alexanderrek hainbat herrialde eta diziplinatako talde zientifikoak uztartzea lortu zuen.

Galileo eta Rosettaz gain, Alexanderrek Saturnora egindako Cassini-Huygens misioari ere ekarpenak egin zizkion, eta bere egin zituen komunikaziorako eta dibulgaziorako egitekoak, Saturnoren inguruko zientziaren ezagutza sakona behar baitzen.

Alexander Ameriketako Estatu Batuetako Geofisikako Batasuneko kide izan zen, non dibertsitatearen batzordeko buru izan baitzen, hezkuntzan eta Lurraren eta espazioaren dibertsitatean oinarrituz. Emakume Geozientzialarien Elkarteko kide ere izan zen.

Gutxiengoen defendatzailea STEM arloetanZientzia eta komunikazioa banaezinak ziren berarentzat: inspiratzea zuen xede. Claudia Alexander emakumeen eta gutxiengoen defendatzailea izan zen zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematiken (STEM) alorretan; Michigango Unibertsitatean ikasle gazteen mentorea izan zen, bereziki STEM interesatzen zitzaien emakume gazte beltzena; goi-mailako ikasketetan jarraitzera sustatu zituen eta diziplinan ordezkaritza zutela sentitzera. Zientzialari honek zientzian ez ezik, ahalduntzen lagundu zien haien bizitzetan ere arrastoa utzi zuen.

Arlo profesionaletik harago, idaztea ikaragarri gustatzen zitzaion Alexanderri. Haurrentzako liburuak idatzi zituen, eta zientzia fikzioan sartzen ere ausartu zen. Idazteaz gain, tenisean jolastea gustatzen zitzaion, zaldian ibiltzea eta bidaiatzea.

Hainbat izendapen eta aintzatespen jaso zituen bizi zela, esaterako: University of Michigan Woman of the Year Giza Harremanetan (1993), Zientzia Atmosferiko, Ozeaniko eta Espazialetako ikasle ohien merezimenduaren saria (2002), eta Emerald Honor for Women of Color in Research & Engineering (2003). 2007an Claudia Alexander beka ematen hasi ziren bere ohorez, Michiganeko Unibertsitateak baliabide mugatuak dituzten ikasleei ematen dien laguntza zientzia klimatiko eta espazialetan eta/edo ingeniaritzan espezializa daitezen.

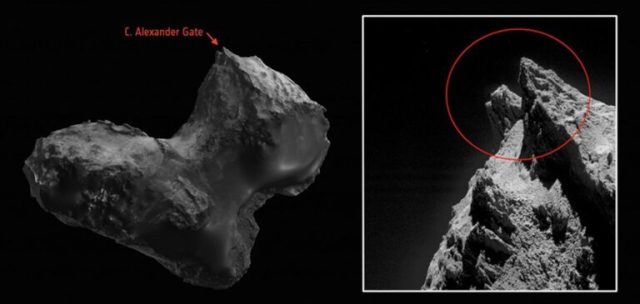

3. irudia: Rosetta misioko zientzialariek 67P/ Churyumov-Gerasimenko kometaren ezaugarrietako bati C. Alexander Gate izena jarri zioten bere ohorez. (Iturria: NASA)

3. irudia: Rosetta misioko zientzialariek 67P/ Churyumov-Gerasimenko kometaren ezaugarrietako bati C. Alexander Gate izena jarri zioten bere ohorez. (Iturria: NASA)Claudia Joan Alexander 2015eko uztailaren 11n hil zen bularreko minbiziaren ondorioz, hamar urtez gaixotasunaren aurka borrokan aritu ondoren. 2015ean betikotu zuten bere legatua, Rosetta misioko zientzialariek 67P/ Churyumov-Gerasimenko kometaren ezaugarrietako bati C. Alexander Gate izena jarri ziotenean bere ohorez. Michigango Unibertsitateak eta AEBko Elkarte Astronomikoko Planetologiako Atalak urtero ematen dituzte sariak bere oroimenez.

Iturriak- Betz, Eric (2015). Pioneering Rosetta mission scientist Claudia Alexander dead at 56, Astronomy Magazine, 2015eko uztailaren 13a

- Singer, Kelsi (2011). Claudia Alexander: Be prepared to be flexible in your career, Women in planetary Science, 2011ko otsailaren 3a

- 67P/Churiumov-Guerasimenko, Wikipedia

- Gombosi, T. I. (2016). Claudia Joan Alexander (1959–2015), EOS, 2016ko urtarrilaren 12a

- Claudia Alexander, Wikipedia

Edurne Gaston Estanga elikagaien zientzia eta teknologiako doktorea da. Gaur egun, zientzia eta teknologiaren ezagutza zabaltzea sustatzen duten erakundeen proiektuak kudeatzen ditu.

Jatorrizko artikulua Mujeres con Ciencia blogean argitaratu zen 2025eko uztailaren 24an: “Claudia Joan Alexander, pionera en la educación espacial y científica”.

Itzulpena: EHUko Euskara Zerbitzua.

The post Claudia Joan Alexander, espazioaren eta zientziaren hezkuntzan aitzindaria appeared first on Zientzia Kaiera.

Las diez matemáticas de la Torre Eiffel

Eduardo Galeano (1940-2015) rescataba lo esencial de la vida y el trabajo de Sophie Germain (1776-1831) en su hermosa semblanza Mudanza de nombre. El escritor uruguayo escribía sobre la matemática y la Torre Eiffel en estos términos:

[…] Sophie fue la única mujer aceptada en el masculino Olimpo de la ciencia europea: en las matemáticas, profundizando teoremas, y después en la física, donde revolucionó el estudio de las superficies elásticas.

Un siglo después, sus aportes contribuyeron a hacer posible, entre otras cosas, la torre Eiffel.

La torre lleva grabados los nombres de varios científicos.

Sophie no está. […]

En efecto, la Torre Eiffel tiene grabados en los pretiles de la primera línea de balcones 72 nombres de científicos e ingenieros franceses destacados por sus contribuciones. Fue Gustave Eiffel quien eligió los nombres de esos eruditos –todos varones–: cada fachada de la torre (Trocadero, Escuela Militar, Grenelle y París) contiene 18 apellidos.

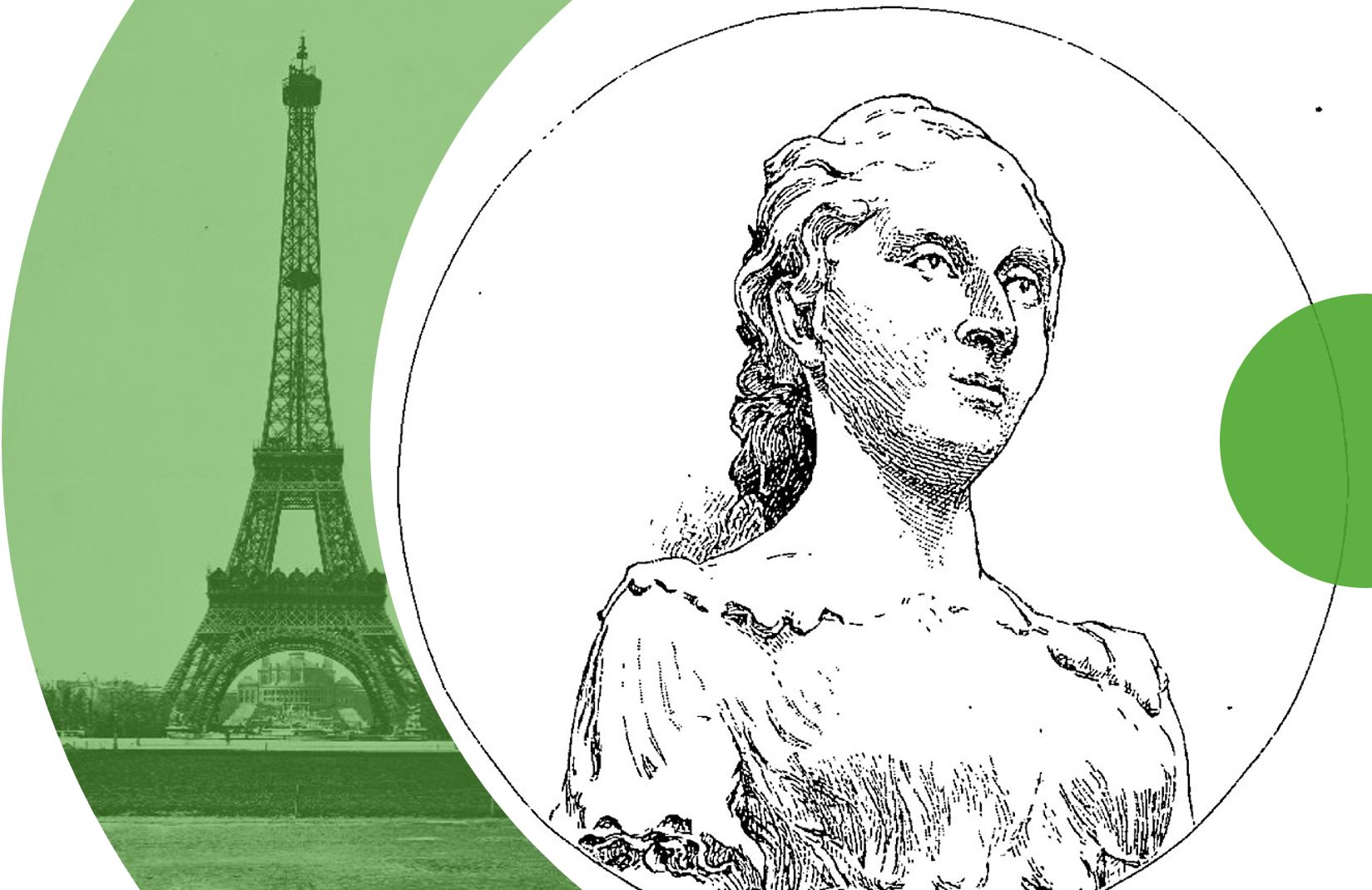

Sophie Germain y la Torre Eiffel. Fuentes: Wikimedia Commos

Sophie Germain y la Torre Eiffel. Fuentes: Wikimedia Commos

El pasado día 26 de enero, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dio a conocer la propuesta de 72 científicas cuyos nombres se inscribirán en la Torre Eiffel como reconocimiento a la importancia de sus aportaciones científicas.

Esta iniciativa, que comenzó a fraguarse en el primer trimestre de 2025, ha sido liderada por la ciudad de París, la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) y la asociación Femmes & Sciences. Una comisión de personas expertas, presidida por la astrofísica Isabelle Vauglin y Jean-François Martins, presidente de la SETE, han colaborado para seleccionar estos 72 nombres. Además, proponen que se coloquen en un friso (sobre el que ya existe) en la primera planta de la torre. Este listado de 72 nombres se enviará a las tres academias competentes (Ciencias, Medicina y Tecnologías) que validarán oficial y definitivamente esta propuesta.

Las matemáticas de la lista

Diez de los nombres corresponden a matemáticas francesas. Por supuesto, una de ellas es Sophie Germain. Presentamos una breve reseña de cada una de ellas.

- Yvette Amice (1936-1993) centró su investigación en teoría de númerosy análisis p-ádico. Fue la segunda mujer que presidió la Société Mathématique de France (1975), tras Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1952).

- Yvonne Choquet-Bruhat (1923-2025) fue la primera mujer en ser elegida miembro de la Académie des sciences, fue en 1979. Estableció los primeros resultados rigurosos sobre las ecuaciones de Einstein, abriendo la vía de estudio matemático del espacio-tiempo.

- Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905-1972) comenzó a trabajar en álgebra tras conocer a Emmy Noether. Junto a su marido, Paul Dubreil, publicó Leçons d’algèbre moderne, libro de gran difusión en esta área.

- Jacqueline Ferrand (1918-2014) trabajó fundamentalmente en análisis real y complejo y geometría diferencial. Entre sus muchas publicaciones y manuales universitarios, destacan los cuatro tomos de Cours de Mathématiquesjunto a Jean-Marie Arnaudiès.

- Sophie Germain (1776-1831) realizó importantes contribuciones a la teoría de números; uno de los más importantes fue el estudio de los que se denominan números primos de Germain. Fue la primera mujer en ganar un premio de la Académie des sciences (1815) por su disertación sobre superficies elásticas, que sentó las bases para la investigación sobre la resistencia de los materiales, en particular para la construcción de la Torre Eiffel.

- Geneviève Guitel (1895-1982) introdujo los términos escala largay escala corta (en Histoire comparée des numérations écrites, 1975) para referirse a dos de los principales sistemas de numeración utilizados en el mundo.

- Paulette Libermann (1919-2007) fue especialista en geometría diferencial y geometría simpléctica, centrándose en la teoría de jets, entre otros.

- Edith Mourier (1920-2017) fue especialista en teoría de probabilidad. En 1954 defendió su tesis, Éléments aléatoires dans un espace de Banach, en la que generaliza la ley de los grandes números relativa a puntos aleatorios de espacios de Banach: es el teorema de Fortet-Mourier, que se utiliza para cuantificar la diferencia entre dos medidas.

- Michelle Schatzman (1949-2010) fue especialista en matemática aplicada, a la que contribuyó con más de 70 artículos. Trabajó fundamentalmente en análisis no linealy análisis numérico.

- Marie-Hélène Schwartz (1913-2013) es conocida por sus trabajos sobre clases característicasasociadas a espacios con singularidades.

Bonus

Debajo aparece el listado (por orden alfabético de apellido) de las 72 científicas francesas (o que realizaron su investigación en Francia) propuestas para que sus nombres se inscriban en la Torre Eiffel. Las diez matemáticas están marcadas en negrita.

- Denise Albe-Fessard (1916-2003), neurofisióloga

- Yvette Amice (1936-1993), matemática

- Jeanne Baret (1740-1807), botánica y exploradora

- Denise Barthomeuf (1934-2004), química de materiales

- Madeleine Brès (1842-1921), médica

- Simonne Caillère (1905-1999), geóloga y mineralogista

- Yvette Cauchois (1908-1999), química física

- Edmée Chandon (1885-1944), astrónoma

- Yvonne Choquet-Bruhat (1923-2025), física y matemática

- Marthe Condat (1886-1939), médica

- Anita Conti (1899-1997), oceanógrafa

- Eugenie Cotton (1881-1967), física

- Radhia Cousot (1947-2014), informática

- Odile Croissant (1923-2020), física y bióloga

- Marie Curie (1867-1934), física

- Augusta Dejerine-Klumpke (1859-1927), neuróloga

- Henriette Delamarre de Monchaux (1854-1911), geóloga y paleontóloga

- Georgette Délibrias (1924-2015), física

- Nathalie Demassieux (1884-1961), química

- Rose Dieng (1956-2008), informática

- Angélique du Coudray (1712-1794), obstetra

- Louise du Pierry (1746-1830), astrónoma

- Marie-Louise Dubreil-Jacotin (1905-1972), matemática

- Jacqueline Ferrand (1918-2014), matemática

- Jacqueline Ficini (1923-1988), química

- Rosalind Franklin (1920-1958), química física

- Marthe Gautier (1925-2022), bióloga médica

- Sophie Germain (1776-1831), matemática

- Marianne Grunberg-Manago (1921-2013), bioquímica

- Jeanne Guiot (1889-1963), ingeniera

- Geneviève Guitel (1895-1982), matemática

- Sébastienne Guyot (1896-1941), ingeniera aeronáutica

- Claudine Hermann (1945-2021), física

- Andrée Hoppilliard (1909-1995), ingeniera aeronáutica

- Irène Joliot-Curie (1897-1956), química

- Geneviève Jourdain (1946-2007), ingeniera informática

- Dorothea Klumpke (1861-1942), astrónoma

- Lydie Koch (1931-2023), física

- Colette Kréder (1934-2022), ingeniera

- Nicole Laroche (1945-2019), ingeniera en Artes y Oficios

- Cornélie Lebon-de Brambilla (1767-1812), ingeniera

- Yolande Le Calvez (1910-2002), geóloga y paleontóloga

- Paulette Libermann (1919-2007), matemática

- Nicole Mangin (1878-1919), médica

- Henriette Mathieu-Faraggi (1915-1985), física

- Cécile Morette (1922-2017), física

- Edith Mourier (1920-2017), matemática

- Ethel Moustacchi (1933-2016), bioquímica

- Suzanne Noël (1878-1954), cirujana

- Yvonne Odic (1890-1982), ingeniera mecánica

- Isabelle Olivieri (1957-2016), ingeniera agrónoma y bióloga

- Marie-Louise Paris (1889-1969), ingeniera

- Marguerite Perey (1909-1975), radioquímica

- Claudine Picardet (1735-1820), química

- Alberte Pullman (1920-2011), química

- Pauline Ramart (1880-1953), química

- Lucie Randoin (1885-1960), química nutricional

- Alice Recoque (1929-2021), ingeniera informática

- Michelle Schatzman (1949-2010), matemática

- Anne-Marcelle Schrameck (1896-1965), ingeniera química

- Marie-Hélène Schwartz (1913-2013), matemática

- Josiane Serre (1922-2004), química

- Alice Sollier (1861-1942), psiquiatra

- Helène Sparrow (1891-1970), bióloga y médica

- Bianca Tchoubar (1910-1990), química

- Marie Antoinette Tonnelat (1912-1980), física teórica

- Thérèse Tréfouël (1892-1978), química

- Agnès Ullmann (1927-2019), bióloga molecular

- Arlette Vassy (1913-2000), física atmosférica

- Suzanne Veil (1886-1956), ingeniera química

- Jeanne Villepreux-Power (1794-1871), naturalista

- Toshiko Yuasa (1909-1980), física teórica

Referencias

- 72 femmes de sciences pour la tour Eiffel, MkF

- Marta Macho Stadler, 72 científicas para la Torre Eiffel, Mujeres con ciencia, Hitos, 10 febrero 2026

Sobre la autora: Marta Macho Stadler es profesora de Topología en el Departamento de Matemáticas de la EHU y editora de Mujeres con Ciencia

El artículo Las diez matemáticas de la Torre Eiffel se ha escrito en Cuaderno de Cultura Científica.

Zoriz aurkitu den antibiotiko batek bakterio superresistentei aurre egiteko balio lezake

Antibiotikoekiko erresistentzia garatzen duten bakterioak osasun-arazo bihurtu dira, eta etorkizuneko mehatxu garrantzitsuenetariko bat direla esan genezake. Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, 2050erako baliteke urtero hamar milioi pertsona hiltzea antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterioek kutsatuta. Hori ekiditeko, oinarrizko helburutzat hartzen dira antibiotikoen erabilera zuzenagoa eta bakterio superresistenteen kontrako antibiotiko berriak sortzea. Oraingoan, Erresuma Batuko Warwick-eko Unibertsitatean egindako aurkikuntza batek sortu du itxaropena bakterio superresistentei aurre egiteko borrokan.

Botika berrien aurkikuntzan sarri egon dira zorizko gertaerak. Beharbada, entzutetsuena Albert Flemingek esperimentuak egiteko zituen mikroorganismo-plaketariko bat Penicillium onddoak kutsatu zuenekoa da. Itxura denez, Fleming doktoreak jai egun batzuk hartu zituen, eta, bueltatu zenean, bakterioak zituen plaketariko bat onddo batek kutsatuta zegoen, eta onddoa zegoen inguruan ez zen bakteriorik hazten. Abiapuntu hori izan zuen gizateriaren historiako aurkikuntza farmazeutiko garrantzitsuenetarikoak, eta, ondorioz, Flemingek Medikuntzako Nobel saria jaso zuen 1945. urtean. Antzerako zerbait gertatu zen Hans Peter Frey biologoak ziklosporina aurkitzen lagundu zuenean. Freyk enpresa farmazeutiko suitzar batean lan egiten zuen; oporretan Norvegian zela, lurreko lagin batzuk jaso zituen eta lan egiten zuen konpainiaren laborategietara eraman zituen. Lagin haietatik ziklosporina isolatzea lortu zen, eta, gaur egun, immunoezabatzaile moduan erabiltzen da, batez ere bihotzeko transplanteak egin ondoren errefusa saihesteko.

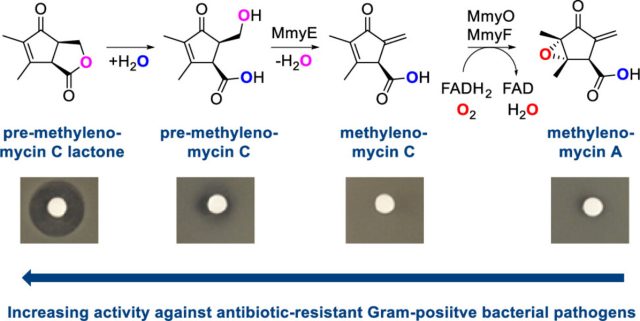

Irudia: antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterio patogeno Gram-positiboen aurkako jarduera areagotzea. (Argazkia: J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 44, 40554-40561)

Irudia: antibiotikoekiko erresistenteak diren bakterio patogeno Gram-positiboen aurkako jarduera areagotzea. (Argazkia: J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 44, 40554-40561)Oraingo honetan, zorizko aurkikuntzari premetilenomizina C laktona deritzo, Streptomyces coelicolor bakterioak sortzen duen metilenomizina A antibiotikoaren bitartekari bat. S. coelicolor lurzoruan dagoen bakterio bat da; 1965. urtean zientzialariek ikusi zuten metilenomizina A antibiotikoa sortzeko gai zela, eta antibiotiko hori erabilgarria zela hainbat mikroorganismo patogenoren aurka. Azken urteotan, Warwickeko Unibertsitateko ikertzaile talde batek, Gregory Challis doktorearen gidaritzapean, metilenomizina A-ren ekoizpenean sakondu du, eta, horretarako, S. coelicolor bakterioaren hainbat gene manipulatu dituzte. Ekoizpen-prozesua sakon aztertzean, ikertzaileek ikusi dute metilenomizina A sortu aurretik premetilenomizina C laktona konposatua sortzen dela bitartekari moduan; baina prozesu kimikoa hain da azkarra, ezen naturalki gertatzen denean bigarren horren aztarnarik ez baita gelditzen.